| 信濃寺院巡り |

|

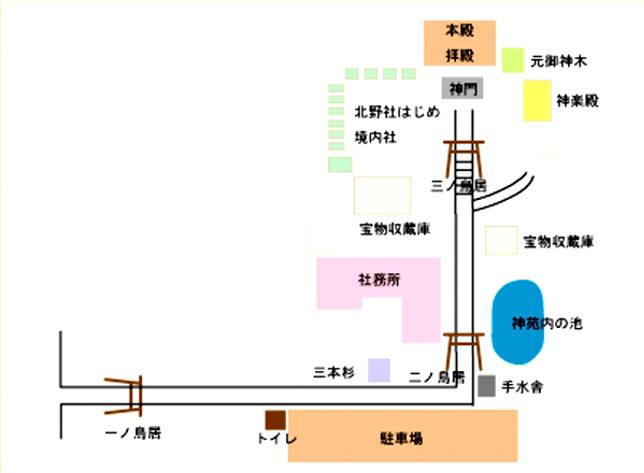

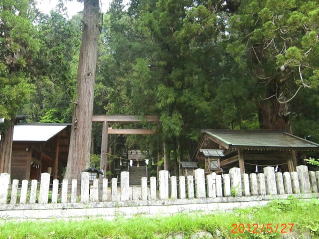

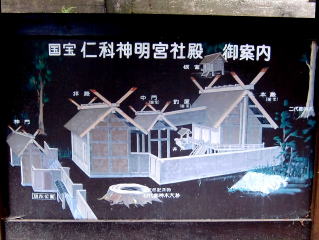

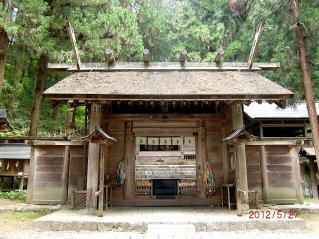

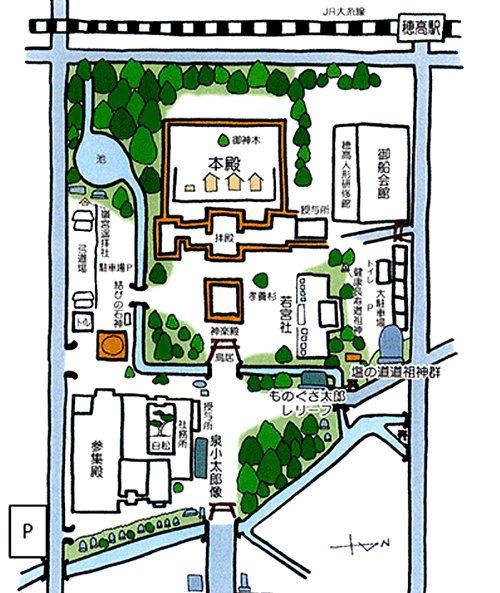

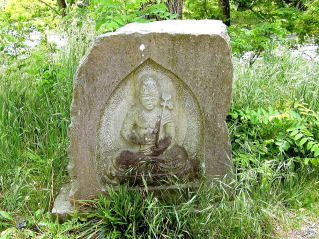

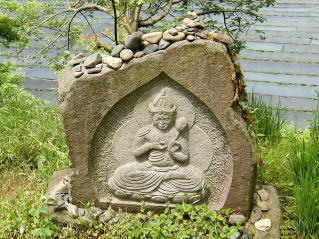

今年の入社同期旅行は、「黒部ダム見学−安曇野道祖神巡り−松本城観光」がメインの信濃巡りです。 ここでは、拝観した寺院・神社及び安曇野の道祖神の拝観を纏めました。 松本駅からレンタカーを駆って、北アルプスの大パノラマを満喫しながら「黒部ダム」を観光しました。 5月27日(日) 15時50分頃 「若一王子神社」 国道148号線を安曇野に向け南下する途中、「穂高神社」「仁科神明宮」と共に仁科三大社の一つ「若一王子神社」を参拝しました。 神社でありながら境内には三重塔や観音堂が残るなど、神と仏を一体とする「神仏習合」の影響を色濃く残しています。 一之鳥居をくぐり舗装された参道を進むと、正面に「手水舎」が見えます。 その右側の朱の二之鳥居をくぐると、右手に長野県指定有形文化財「三重塔」が聳え立っています。 境内の左側には、「護国神社」その隣に「八坂神社」が建っています。    神社名碑と神明型一之鳥居 参道 手水舎    両部型二之鳥居 鳥居脇 和風獅子型狛犬 鳥居脇 石灯籠    三重塔 護国神社 八坂神社 宝永八年(1711)建立 境内の正面には、「拝殿」があり、廊下でつながって大町市指定有形文化財「観音堂」が建っています。 観音堂の堂内には、大町市指定有形文化財「厨子」と本尊の長野県指定重要文化財「銅造十一面観音坐像御正体残闕」が納められていました。 拝殿の奥に、国指定重要文化財「本殿」が建っています。 本殿の屋根の破風には、何故かひょうきんな顔の赤く彩色された鬼面が用いられていました。   拝殿 拝殿前 石灯籠    茅葺きの観音堂 同 堂内 宮殿 同 堂内 十一面観音坐像御正体残闕 宝永三年(1706 )建立    拝殿奥 本殿 本殿正面の破風に赤い鬼面 本殿欄干に木造獅子型狛犬 弘仁二年(1556) 建立 境内の奥には、境内社と思しき小舎が配置されていました。    ------------------------------------------------------- 境内社 -------------------------------------------------------- 16時20分頃 「仁科神明宮」 国道148号線から県道51号線に入り、仁科三大社の一つ「仁科神明宮」に参拝しました。  境内図 一之鳥居・二之鳥居そして石段を上った三之鳥居の先に「神門」、その奥に「拝殿」が見えます。 参道の手水鉢は、四隅を力士が支えているユニークなものでした。    明神型一之鳥居 駐車場から二之鳥居が見える 神社名碑    元天然記念物「三本杉」の倒伏した真ん中の根元 手水舎 水鉢を4人の力士が支えている    明神型二之鳥居 石段の上に鳥居 明神型三之鳥居 境内の左側には境内社が並び、右側には「神楽殿」が建っています。    境内社 神楽殿 内正面の「神門」をくぐると、密接して「拝殿」があり、その右横に元天然記念物の「元御神木」がありました。 拝殿の後方垣に囲まれて、わが国古来の神明宮の様式を正確に伝えていることから国宝に指定されている「中門・釣屋・本殿」があります。    神門-拝殿-中門-釣屋-本殿の案内図 神門 拝殿   中門-釣屋-本殿 元御神木(元天然記念物) 寛永十三年(1636) 建立 5月28日(月) 8時40分頃 「安曇野道祖神巡り」 市町村単位での数が日本一道祖神が多いことで知られる安曇野を巡ります。 安曇野市には約400体の石像道祖神があるいわれていますが、今回その雰囲気を味わいたいと思います。 道祖神は路傍の神で、集落の境や村の中心・村内と村外の境界や道の辻・三叉路などに主に石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神・子孫繁栄・旅や交通安全の神として信仰されています。 安曇野では、文字碑と双体像に大別され、庚申塔・二十三夜塔とともに祀られている場合が多といわれます。 「双体道祖神」は、握手像・祝言像・笏扇像・合掌像・抱擁像・接吻像などが有り、ほほえましい愛のかたちを表しています。 JR大糸線穂高駅駅前のレンタルサイクル店「しなの庵」(蕎麦屋ではなかった)で、電動アシスト自転車の乗り方と巡るコースのレクチャーを受け出発です。 今回穂高駅からの道祖神巡りマップに沿って、「大王わさび農場」までの5Km田園コースを周わる計画を立て巡りあった幾つかの道祖神を紹介します。    大糸線穂高駅 レンタルサイクル「しなの庵」 まずは、直ぐ近くの仁科三大社の一つ「穂高神社」に詣でて交通安全の祈願をします。  東側の通りから、「一之鳥居・二之鳥居・舞殿・拝殿」が一直線に見通すことの出来る神社です。    明神型一之鳥居 参道 参道の和風獅子型狛犬  明神型二之鳥居 二之鳥居の左横に、 安曇野市指定重要文化財の「手水舎と手洗石」がありました。 手洗石は、紀年銘の入った石製施設としては最も古いものらしいです。   総石製の珍しい手水舎 手洗い石 享保十四年(1729) 造立 手水舎の後ろには、屋根覆いで囲われた中に昭和57年の遷宮記念で奉納された「神船 穂高丸」が設置されていました。 平安時代様式の木造屋形船で、舳先にはユニークな龍神が置かれていました。   神船の覆屋 神船 穂高丸 相向かいには「御神馬舎」が建ち、中には「御神馬像」が祀られていました。 この白馬の煌びやかな鞍や馬具は唐鞍(奈良時代の馬飾り)といわれる貴重な物で、神馬は純粋な木曽駒がモデルと云われています。   御神馬舎 御神馬像 二之鳥居をくぐると、広い境内の中央には「神楽殿(舞殿)」と杉の巨木、その後方に真新しい「穂高神社本宮拝殿」が厳かに鎮座しています。 穂高神社では20年に一度、本殿と拝殿を建て替える大遷宮が今年行われたそうで、拝殿は外観も内部もピカピカの白木で造られていました。    神楽殿 拝殿 同 拝殿より本殿を臨む 境内の右側に、阿曇比羅夫を祀る「若宮社」を中心に左右に境内社が配置されていました。 境内の駐車場側にも境内社が配置されていました。   若宮社 社殿 社殿前の信州尾付き獅子型狛犬    若宮社左側の:境内社 八坂社・事比羅社・子安社 境内社 保食社・四神社 若宮社右側の境内社 疫神社・秋葉社・八幡社・鹿島社  駐車場側の境内社 八王子社・菅原社・歌神社 境内の御船会館近くの駐車場付近に「塩の道道祖神群」が祀られていました。 穂高神社には、千国街道(塩の道)街道沿いにあった道祖神が集められています。 安曇野の道祖神と違い砂岩のものが多いそうです。 この道祖神の中で一番興味深いのは、「餅つき道祖神」です。杵を男、臼を女に見立て、男女の睦事を「餅つき」とし、夫婦円満の神として祀ったのだそうです。   ------------------------------ 塩の道道祖神群 --------------------------------    三体の石仏 左 双体道祖神祝言像 右 双体道祖神接吻像    二個の石造 左 双体道祖神握手像 右 二十三夜塔    二個の石造 左 双体道祖神握手像 右 石臼の双体道祖神握手像    双体道祖神握手像 馬頭観世音像と馬頭観世音の石碑 餅つき道祖神 寛政八年(1796)造立 神社の北側にも、「北之鳥居」「神馬舎」がありました。   北側の明神型鳥居 一対の石灯籠   北側の神馬舎 御神馬像 長野県安曇野市穂高総合支所の前に、まだ新しい道祖神が設置されていました。 その近くに、安曇之祖神のレリーフが掲げられていました。   双体道祖神握手像 安曇之祖神のレリーフ しなの庵から頂いた安曇野サイクルマップに従い、軽やかに足を運びます。 電動自転車は初体験ですが、平地走行では必要ないなと感じました。まだまだ体力があるのかな(?)。 所々に道祖神が配置されていました。 国道147号線のすぐ近くに、3個の石仏・石碑が祀られています。    3個の石仏・石碑 二十三夜塔・地蔵菩薩像・双体道祖神握手像 同 拡大画像 天保十二年(1841)造立 民家の塀に沿うように設置された覆屋に、3個の石造が安置されています。    覆屋の中に3個の石仏・石碑 青面金剛像・双体道祖神握手像・二十三夜塔 同 拡大画像 天保十二年(1841)造立 南に進むと、3個の石仏・石碑とその脇に沢山の馬頭観世音像・同石碑が祀られています。    3個の石仏・石碑と馬頭観音像群 二十三夜塔・大黒天碑・双体道祖神握手像 同 拡大画像 明冶十八年(1885)造立  脇に沢山の馬頭観音像と同石碑 更に南に進むと、3個の石仏・石碑が祀られています。    3個の石仏・石碑 大黒天碑・二十三夜塔・双体道祖神握手像 同 拡大画像天保十年(1839)造立 北に戻り東光寺手前に、2個の石仏・石碑が祀られています。    2個の石仏・石碑 双体道祖神祝言像・二十三夜塔 同 拡大画像 弘化三年(1846)造立 東光寺山門前には、4個の石仏・石碑が祀られています。    地蔵菩薩像・大黒天碑・二十三夜塔 同 拡大画像 文政二年(1819)造立 脇に沢山の石仏・石碑 双体道祖神握手像 信州七福神の一つ大黒天を祀る「吉祥山東光寺」は、前身は東龍寺と呼ばれ等々力家が開山したと言われています。 薬師堂に祀られる「薬師如来像」は、室町時代の木彫立像で、安曇野市指定有形文化財です。 正面の楼門内の仁王像のモデルは元横綱北の湖とされ、門前のある仁王様の朱塗りの大下駄を履くと願いが叶うとされています。    東光寺 楼門(吉祥門)と仁王さまの下駄 楼門(吉祥門) 裏側   楼門内 仁王像(阿) 同 仁王像(吽)    手水舎 薬師堂 同 市指定有形文化財の薬師如来像   鐘楼 本堂   鐘楼脇に双体道祖神 同 子育て道祖神 彩色されています 東光寺の斜め前に、立派な長屋門の安曇野市有形文化財指定「本陣等々力家」があります。 江戸時代のこの辺りの庄屋を務めていた等々力家の邸宅で、松本藩主が鮭や鴨猟の折には本陣として利用されたとのこと。 奥にある殿様座敷や江戸中期に造られた須弥山式石組みの庭園は、よく保存されていました。 NHK朝の連ドラ「おひさま」では、では、陽子の幼馴染ユキちゃんの奉公先として撮影されたようです。    等々力家前のわさび田 本陣等々力家の長屋門 「おひさま」ロケに使われた木製太鼓橋    桃山時代の流れをくむ庭園 同 苔むした双体道祖神 四方仏手水鉢

庭の馬頭観音菩薩像(三面八臂) 同 拡大画像(憤怒相) 馬頭観音菩薩像(柔和相) 等々力家の裏手にまわると、畑の中に立ち並ぶ石造群が見えました。    5個の石仏・石碑 如意輪観音像・青面金剛像・二十三夜塔・ 同 拡大画像 天保二年(1831)造立 大黒天像・双体道祖神握手像 道なりに東へ進むと、やがて安曇野ののどかな田園風景が展開します。 ひたすら田んぼ道を1200mほど走り続けると、日本一のわさび園「大王わさび農場」に突き当たります。  田植えが終わった水田 東京ドーム11個分に相当する広大な「大王わさび農場」は、大正時代約20年の歳月をかけて雑草が生い茂る原野を 開拓してできた農場です。 敷地内には、北アルプスの湧き水が毎日12トンも湧き出ています。 黒沢明監督の映画「夢」 のロケで使われた水車小屋を手始めに、順次農場内を見学します。  場内マップ    大王わさび農場 入口 農場の名の謂れで守りの魏石鬼八面大王 園内を流れる万水川    「夢」ロケで使われた水車小屋 わさび田 直射日光除けの覆いが一面に アルプスから流れ出る綺麗な湧き水 農園のほぼ中央に、大王わさび農場の守り神「魏石鬼八面大王」が祀られている「大王神社」がありました。 「大王」は敷地内にある大王神社からとっているそうです。 「拝殿」左右の大わらじは、八面大王が大男だったとの言い伝えから農場のスタッフが手作りし奉納したものとのことです。    神明型鳥居 大王神社 社殿   社殿前の和風獅子型狛犬 境内の和風獅子型狛犬 農場のあちらこちらに石仏・石像・道祖神が点在していました。    虚空蔵菩薩坐像 阿弥陀如来坐像 普賢菩薩坐像    十一面観音菩薩坐像 勢至菩薩坐像 宝篋印塔    園路の道祖神群 双体道祖神祝言像 双体道祖神祝言像    双体道祖神合掌像 双体道祖神握手像 双体道祖神祝言像    双体道祖神握手像 ソフトクリーム店前 双体道祖神握手像 お土産屋脇 双体道祖神握手像 大王わさび農場を出て、一路穂高川を目指します。 烏川に架かる鳥川橋の両側に道祖神の親柱があり、安曇野を強調していました。   橋の両サイドに双体道祖神握手像 同 拡大画像   橋の脇の路傍に双体道祖神握手像 同 拡大画像 途中に、1975年に放送されたNHK朝の連ドラ「水色の時」のロケのために作られたといわれる2対の「水色の時道祖神」がありました。 今日の道祖神ブームのきっかけをつくったと云われています。 彫が粗く、石像としては然程趣きは感じませんが、未だに話題性があるのでしょうね。   「水色の時」道祖神の広場 2対の双体道祖神握手像 穂高川への急勾配を上る時には、電動自転車の能力がよくわかりました。 アルプスを眺望する穂高川の土手を走ると、一角に「早春賦の歌碑」がありました。 右側には、土手に沿ってわさび田が続いていました。    穂高川 土手の一角に「早春賦の歌碑」 早春賦歌碑公園 国道147号線を渡ると、覆屋に3個の石仏・石碑が安置されています。    3個の石仏・石碑 双体道祖神握手像・庚申の石碑・二十三夜塔 同 拡大画像 寛政十年(1798) 造立 更に穂高駅方向に進むと、小さな神社がありました。    明神型鳥居の小さな神社 一対のお稲荷さま 社殿 穂高駅に戻り「しなの庵」にサイクルを返却しました。 1時間20分程度のサイクリングで短時間で400体もの道祖神を巡ろうというのは所詮無理なことで、でも1/10位は出会えたので、雰囲気は味わえました。 ここからは車で、NHK朝の連ドラ「おひさま」のロケ地(水車小屋)に向かいます。 場所は、国営アルプスあづみの公園堀金地区の管理地にあります。 途中の車窓から見えた水車小屋を、まずは目指します。 この頃から雨がポツリポツリ・・。 茅葺き農家もある安曇野の農村(茅葺き農家・水車・道祖神)は撮影用のセットだそうで、専用駐車場までありました。 駐車場付近に、石仏・石碑の覆屋とか石塔などが配置されています。 石塔には、安曇野市有形文化財指定「旧安楽寺の宝篋印塔」の説明版がありました。  車窓から水車小屋を遠望    駐車場脇の石造 屋根付き石仏・石碑 同 双体道祖神握手像・道祖神の石碑   妙典一千部の供養塔 宝篋印塔 明和五年(1768)造立   「おひさま」ロケ地の説明板 熊出没注意の掲示   水車小屋付近のロケ地 同 双体道祖神祝言像・双体道祖神握手像 今回周ったコースは、ロケ地が多かったと思います。 「大王わさび農場」(黒澤明監督の「夢」)、「水色の時道祖神」(NHK朝の連ドラ「水色の時」)・「等々力家・穂高川の土手・国営アルプスあづみの公園用地」(NHK朝の連ドラ「おひさま」)など、楽しく観賞させて頂きました。 「安曇野ちひろ美術館」・日本で最も古い小学校のひとつで国の重要文化財である「旧開智学校」を観光し、松本へと向かいます。 16時30分頃 「筑摩神社」 松本に予定より早く着いたため、創建には坂上田村麻呂の伝承が残る「筑摩神社」に参拝しました。 神社名碑の前に境外摂社があります。    道路の先に神社の杜 神明型鳥居 小社 一之鳥居をくぐると、右側に「手水舎」があり、正面に朱の「二之鳥居」があります。 参道の左右に、珍しいライオン顔の狛犬が控えていました。 二之鳥居の先に、「神門」があり「拝殿」が見えます。 神門をくぐると、境内の右側に「鐘楼」と「神楽殿」があります。 鐘楼にかかる「梵鐘」は、松本市指定重要文化財で「鳴らずの鐘」と呼ばれています。    神社名碑 宮部型一之鳥居 手水舎    参道 和風獅子型狛犬 宮部型二之鳥居 神門    鐘楼 同 梵鐘 絵馬殿 永正十一年(1514) 建立 境内の正面には、長野県指定重要文化財「拝殿」が建っています。 拝殿の奥には、松本地方最古の建造物の国指定重要文化財「本殿」があります。   拝殿前 石灯籠 拝殿 慶長一五年(1610) 建立    本殿 同 左側面 国宝記念碑 石灯籠 永享十一年(1439) 再建 境内奥左側に、摂社が鎮座していました。    (額殿) 境内奥へ通づる山門 境内奥の境内社    境内社 同 左側の摂社 同 右側の摂社 5月29日(火) 5時40分頃 「松本寺院巡り」 早朝一人「松本街歩きマップ」を頼りに、「人形の町高砂通り〜寺院神社の多い中央・深志地区〜蔵シックな中町〜縄手通り〜四柱神社」を散策しました。  水と人形の町高砂通りからスタートします。 朝ぼらけの通りを東へ進むと、小さな「三位○○神社」に出会いました。 更に進むと、まつもと城下町湧水群の一つ「源智の井戸」がありました。    高砂通り 三位○○神社 明神型鳥居 同 社殿    前方に神社と井戸の覆屋 まつもと城下町湧水群の一「源智の井戸」 同 小社と明治天皇松本御膳水の碑  井戸から流れ出る湧水 源智の井戸の前方に、「萬年山瑞松寺」があります。    寺院門碑と山門 納経塔と青銅の慈母観音菩薩像 鉄筋コンクリート造り二階建ての本堂 国道143号線を突っ切り更に東へ進むと、「龍興寺 毘沙門天堂」があります。 その先に本殿の「龍興寺」があり、山門代わりに「仁王石像」が睨みを利かせています。   毘沙門天堂 毘沙門天堂前 石灯籠(左側の宝珠が欠落)   山門代わりの仁王像 同 拡大画像   歴代廟 宝塔 本堂前の湧き水    本堂 本堂左前 僧形文殊菩薩像 本堂右前 日蓮上人像 国道143号線を南へ戻り天神小路に向かう途中で、「青龍山全久院」がありました。 参道には、「六地蔵」「地蔵堂」がならんでいます。 そして正面に、豪華な楼門が建っています。 楼門の表側には「仁王像」、裏側には「風神・雷神」が睨みを利かせています。 境内の正面に、「本堂」がひっそりと立っています。 また境内には、「毘沙門堂」・千躰佛の「仏堂」があり、なぜか「豊川吁枳尼真天」があったりします。    寺院門碑 参道 六地蔵像 参道 宝塔    参道 地蔵堂 同 左側 身代地蔵尊像 同 右側 馬頭観世音菩薩像   楼門(正面) 同 門中 阿吽の仁王像   楼門(境内より) 同 門中 雷神・風神像    境内 地蔵菩薩像 境内 虚空蔵菩薩坐像 本堂    豊川吁枳尼真天 明神型鳥居 同 社殿 包丁塚と魚鳥族萬霊供養塔   毘沙門天堂 同 毘沙門天像    仏堂 同 烏枢沙摩明王 同 不動明王

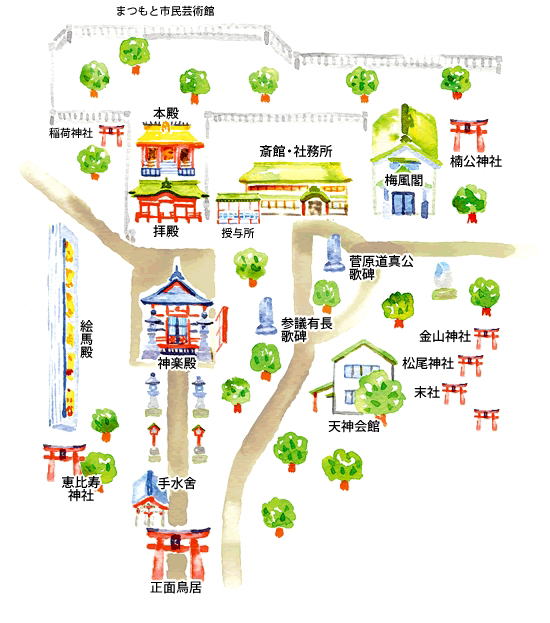

----------------------------------------- 同 千躰佛(五百羅漢/観音菩薩/地蔵菩薩) ---------------------------------------- 更に東へ進み天神小路を深志神社へ向かう途中に、「富士浅間神社」がありました。    明神型鳥居 和風獅子型狛犬 社殿 天神小路を北上し、通称天神様の「深志神社」に詣でました。  境内図 石造の「一之鳥居」朱の「二之鳥居」をくぐると、左側に「手水舎」その後方に、境内社「恵比寿神社」「絵馬殿」が並んでいます。 正面には、この神社では最古の建物「神楽殿」が建っています。 その後ろには、「拝殿」と奥に「本殿」が建っています。 境内には、どういう謂れか「石造の献牛」と「木造の献牛」が配置されていました。    明神型一之鳥居 定 鳥居脇 和風獅子型狛犬    両部型二之鳥居 手水舎 境内社 恵比寿神社 寛保二年(1742) 建立   境内 石灯籠 八海山大頭羅神王の庚申塔   神楽殿前 石灯籠 神楽殿 寛文十二年(1672) 建立    拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿 本殿    献牛の小屋 同 木造の献牛像 石造の献牛(撫で牛)像 天神小路を西へ「四柱神社」に向かう途中、古い山門に誘われて「極楽寺」に立ち寄りました。 隣接する幼稚園の一角に、立派な「鐘楼」がありました。    山門 鉄筋コンクリート造二階建ての社殿 社殿前 親鸞上人像  鐘楼 国道143号線と県道295号線の交差点に、「左 松本駅/右 松本城」の陰刻がある道標「本町えびす」がありました。 四柱神社までの中町通りは、なまこ壁の蔵つくりの店が多く目に付きました。 「中町蔵シック館」の片隅に、まつもと城下町湧水群の一つ「中町蔵の井戸」がありました。 松本市の中心部を流れる女鳥羽川を渡ります。    本町えびすの道標 中町蔵シック館 中町蔵の井戸    なまこ壁の蔵つくりの店 西伊澤屋 辻井戸 女鳥羽川 女鳥羽川を渡ったふもとに、治水祈願の「鎮神社」がありました。  明神型鳥居と社殿 四柱神社の参道である縄手通りに、「カエル大明神」がありました。    縄手通り入口のカエル像 カエル大明神 同 社殿内のカエル 女鳥羽川に沿った縄手通りを西へ進むと、能登の御陣乗太鼓を思わせる迫力のある太鼓の音が聞こえてきました。 4柱の神を祀る「四柱神社」の、朝のお勤めのようです。 天に聳える「大鳥居」は、鉄製で円柱の珍しい形をしています。 御幸橋を渡り境内に入ると、左右側に「手水舎」、正面に「拝殿」があります。 拝殿の右隣に、境内社「恵比寿神社」と境内社「松本市招魂殿」があり、その外にも「伊勢神宮遥拝所」までありました。    神明型鳥居 御幸橋から境内 手水舎    参道 石灯籠 拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿   境内社 恵比寿神社 同 社殿内(朝のお勤め中)   境内社 松本市招魂殿 石灯籠 同 神明型鳥居   同 社殿前 宋風獅子型狛犬 同 社殿   伊勢神宮遥拝所 西側の明神型鳥居 この後は、国宝「松本城」及び松本市街を観光し信濃の旅を終えました。 |