|

長命寺 (武蔵野三十三観音霊場 第1番) |

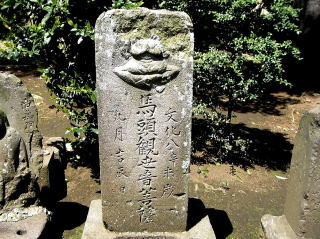

我が家より西方1600~1700m、西武池袋線練馬高野台駅から300mの近きに、住宅街の一角を占めて東の高野山と称される 「東高野山妙楽院長命寺」がある。 長命寺は、 の古刹で、武蔵野三十三観音霊場の第1番札所そして御府内八十八ヶ所霊場の17番札所として選定されている。  まず、道路に面して「東高野山妙楽院長命寺」の大きな青石の寺院名碑と、礎台に四面仏を彫った「十三重塔」が目を引く。 練馬区指定有形文化財で 17世紀後半 (寛文年間) の建築様式を伝える「南大門」には、表門に「増長天・広目天」が、裏側に 「持國天・多聞天」が守護している。 仁王門よりも格の高い、二天門を通り越して四天門となっている。    南大門前寺院名碑 南大門前の十三重塔 同 四面仏 拡大画像  南大門 寛文年間(1661-72) 建造    表側の四天王 西方守護 広目天像 南方守護 増長天像    裏側の四天王 北方守護 多聞天像 東方守護 持國天像  南大門より本堂を臨む 南大門を潜ると、境内の右手に 練馬区指定有形文化財で 都内で五番目 「練馬区最古の梵鐘」を有する鐘楼が眼に入る。 鐘楼の周囲には、昭和51~63年の間に造立された真新しい「十三仏」が整然と並ぶ。   鐘楼 梵鐘 慶安三年(1650) 造立    十三佛功徳の石碑 虚空蔵菩薩像 大日如来像    阿閦如来像 阿弥陀如来像 勢至菩薩像    観世音菩薩像 薬師如来像 弥勒菩薩像    地蔵菩薩像 普賢菩薩像 文殊菩薩像   釈迦如来像 不動明王像 境内の左手には、大きな光背を持った青銅の「弘法大師像」と火消しや鳶が唄う木遣を後世に伝える「木遣塚」や「大悲地蔵菩薩 像」を祀る玉垣が配置されている。    弘法大師像 木遣塚碑と大悲地蔵菩薩像 同 拡大画像 正面の本堂前には、練馬の名木であった菩提樹の古木が取除かれ、280Cmもの練馬区最大の「阿弥陀石仏像」の存在感を一層 際立せていた。   本堂と地蔵菩薩像 阿弥陀如来像 寛文十二年(1672) 造立 南大門の右隣りには、駐車場に面して 長命寺最古の建築物で練馬区有形文化財となっている「仁王門」がある。 ここにも、阿吽一対の仁王像が睨みを効かしている。 両脇の格子にわらじがつるされている。    仁王門 同 阿の仁王像 同 吽の仁王像   格子につる下げられたわらじ 仁王門より境内を臨む 仁王門を潜ると、南大門に沿って真っすぐに参道が伸びている。 正面には、大きな「三界萬霊塔」と 「八番組/ほ組・ゆ組・加組・た組」の朱銘の入ったド派手な「水盤」が目につく。    右側 玉垣で囲われた一角 同 永楽講碑 左側 本堂再建記念碑    正面 三界萬霊塔 水盤 (表・裏) 光明講紀念碑 安政四年(1857) 造立 文久二年(1862) 造立 大正十三年(1924) 造立 境内の西側通路には、覆堂で保護されている精緻な木造の六角堂「木遣地蔵堂」があり、周りを「弘法大師供養塔」・キヤリ地蔵 講講祖「野田重五郎線刻画石碑」・350年も昔の「水盤」などが並ぶ。    弘法大師供養塔と木遣地蔵堂 同 拡大画像 木遣地蔵堂 同 木遣地蔵堂の堂内    木遣地蔵堂の裏側 講参加組 野田重五郎線刻画石碑 水盤 大正十年(1922) 造立 承応四年(1655) 造立 更に通路を進むと水子地蔵群があり、目を引く中央の3mもの大地蔵を挟んで、左右に像容・石質・寸法が全く同じ34体もの 「水子供養像」が起立、下段には無数の豆地蔵が並び圧倒される。   水子地蔵供養像 同 地蔵菩薩像 木遣地蔵堂と水子地蔵群の間の奥の院参道入口に、「道しるべ石」と「奥之院入り口の名称石碑」が立っている。 道しるべ石には、「右東高野山道」と陰刻がある。 達筆で「東かうや山おくのいん入口」と彫り込まれた名称碑の先は、まっすぐ西に延び 墓地の入り口で北へと向きを変え 都の指定史跡「奥之院」と続く Γ字型の参道になる。 紀州高野山の    奥の院参道入口 道しるべ石 奥之院入り口の石碑   都史跡 東高野山奥之院碑 一対の石灯籠 参道の両側には、40~50体もの石塔・石仏が並ぶ。 参道の「右側の石仏ゾーン」。 石仏群の裏側に、二基の石碑の一角があった。 享和元年の「青面金剛像の庚申塔」は道標になっていて、右側面に「右 所沢道」、左側面には「左 大山道 田無へ二リ」と陰刻が ある。    常夜灯 石仏群の裏側の一角 同 一対の石灯籠 天明六年(1786) 造立    同 道了大菩薩碑 同 稲荷大明神/妙見大菩薩碑 同 水鉢 文政十年(1827) 造立    参道右側の石仏 聖観音像 阿弥陀如来像 元文三年(1738) 造立 寛文十三年(1673) 造立    青面金剛像の庚申塔 馬頭観音の文字塔 庚申待供養塔 正徳二年(1712) 造立 明治三十八年(1905) 造立 宝暦十一年(1761) 造立    庚申の文字塔 剥落が激しい三面馬頭観音像(?) 青面金剛像の庚申塔 明治十四年(1881) 造立 享和元年(1801) 造立    二基の馬頭観音の文字塔 小像付文字馬頭観音塔 如意輪観音像 明治四十年(1907)・大十二年(1923)) 造立 文化八年(1811) 造立 宝永八年(1711) 造立   大乗妙典供養塔 延命地蔵像 明治四年(1871) 造立 文化十年(1813) 造立 参道の「左側の石仏ゾーン」。 「六観音勢至石憧」の各側面には、「観音供養十一面観音・準胝観音・馬頭観音・千手観音・正観音・如意輪観音」と陰刻されて いる。    参道左側の石仏 三界萬霊塔 聖観音像 文化七年(1810) 造立    地蔵菩薩像 聖観音像 当寺最古の原初型宝篋印塔 天和三年(1683) 造立 寛文八年(1668) 造立 寛永七年(1630) 造立    五輪塔 延命地蔵像 馬頭観世音碑 万治三年(1660) 造立 貞亨三年(1686) 造立 明治三十年(1897) 造立    出羽三山・百八十八ヶ所拝礼供養塔 五輪塔碑 六観音勢至石憧 天保三年(1832) 造立 寛政八年(1796) 造立    天華地蔵像 三界萬霊塔 同 拡大画像 地蔵菩薩像 享保四年(1719) 造立 天保二年(1831) 造立 参道の Γ字型「御廟橋までの石仏ゾーン」。 青面金剛の庚申塔は道標になっていて、左側面に「左 石神井みち」右側面に「右 田中道」の陰刻がある。  御廟橋までの石仏   右側の石塔 延命地蔵像 安永九年(1780) 造立   青面金剛像の庚申塔 同 左右の側面 安永五年(1776) 造立   大乗妙典日本廻國供養塔 同 拡大画像 地蔵尊像 天保四年(1833) 造立  左側の石仏・石碑    延命地蔵像 延命地蔵像 羽三山観音霊場順礼供養塔 元禄十二年(1699) 造立 文化十五年(1818) 造立   御廟橋と名碑 名称碑横に小さな石仏 石造の御廟橋から御影堂に続く100m余りの石畳道の両側には、二対四基の「角柱状石灯籠」一対の「円柱形石灯籠」三体づつ 対面する「六地蔵」五対十基の「宝篋印塔」そして又もや三対六基の「角柱状石灯籠」が整然と並び「奥之院境域」を模っている。 その外側には、石塔・石碑・石仏が点在している。 御廟橋を渡った直ぐの角柱型二対と円柱形一対の「石灯籠」。   御廟橋を渡って直ぐ石灯籠が出迎える   同 一対の角柱型石灯籠 同 一対の円柱形石灯籠 慶安五年(1652) 造立 慶安五年(1652) 造立 参道の石畳に沿って左右に三体づつ並ぶ、いずれも180Cmほどの等身大の「六地蔵」。 練馬区最古の「丸彫り六地蔵坐像」だが、年代は不明。 寺伝には慶応五年(1600)造立 とあるらしい。  左側の地蔵像    地蔵 1 地蔵 2 地蔵 3  右側の地蔵像    地蔵 4 地蔵 5 地蔵 6 更に続いて左右に五基づつ並ぶ、いずれも240Cmほどの「宝篋印塔」。 いずれも慶安五年(1652) の造立である。    左側の宝篋印塔 右側の宝篋印塔 宝篋印塔    基壇・基礎部 塔身部 相輪・笠部 最後は、またも三対の「角柱型石灯籠」。 その竿部の銘を見ると御廟橋近くの二対の角柱型石灯籠と全く同じだった。 参道の最初と最後、合わせて「角柱型石灯籠十本」 となる。    左側の角柱型石灯籠 右側の角柱型石灯籠 一対の角柱型石灯籠 本尊は十一面観世音で観音堂に祀られ、本堂に不動明王、そして「奥之院御影堂」には弘法大師が安置されている。 東京都の指定史跡である「東高野山奥之院」は、慶安5年(1652)に石塔を建てたのを始めとして、紀州高野山を模して完成 させたもの。 御影堂の周りは本家に倣って 四隅に五重塔を配し、お堂を取り囲むように「五菩薩ゾーン」「十王ゾーン」「十三仏ゾーン」 「七観音ゾーン」とコの字型に各種の石仏が配置されている。    参道を振り返る 御影堂 御影堂両側 五重塔 御影堂の左横の玉垣に、中を覗きこむと寿命がわかると言う「姿見の井戸」があったが、覗く度胸はなかった。    井戸を囲む石囲 姿見井戸 水盤 弘化五年(1848) 造立 御廟橋から御影堂までの参道の裏側に並ぶ石塔・石碑・石仏をブロック毎一挙に掲載する。 右側には、石碑・石塔が点在している。   南無阿弥陀仏の文字塔(石灯籠裏側) 宝塔(六地蔵裏側) 嘉永三年(1850) 造立 文化八年(1811) 造立    二基の石碑(宝篋印塔裏側) 同 講碑1 同 講碑2   弘法大師一千百年遠忌供養塔 弘法大師霊場塔 明治四十五年(1912) 造立 左側には、40基ほどの石塔・石仏が並んでいる。    御廟橋直ぐ石灯籠裏側の石仏 同 石橋敷石供養塔 同 二体の地蔵菩薩像 享和元年(1801) 造立    同 如意輪観音像・聖観音像 同 地蔵菩薩像・聖観音像 同 地蔵菩薩像・如意輪観音像 正徳九年(1719)・宝暦九年(1759) 造立    六地蔵裏側の石仏 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像  同 釈迦如来像 元禄八年(1695) 造立    六地蔵裏側の石仏 同 如意輪観音像 同 地蔵菩薩像 明和二年(1782) 造立    同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 元禄八年(1695) 造立 延享五年(1748) 造立    宝篋印塔裏側の石仏 同 合掌観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 寛保三年(1743) 造立 寛文十三年1673() 造立    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 文化元年(1804) 造立 享保四年(1719) 造立 宝永五年(1708) 造立    宝篋印塔裏側の石仏 同 双体地蔵尊像 同 地蔵菩薩像    同 地蔵菩薩像 同 菩提碑 同 聖観音菩薩像    宝篋印塔裏側の石仏 同 如意輪観音像 同 地蔵菩薩像 享保十三年(1729) 造立 天和元年(1681) 造立    同 地蔵菩薩像 同 馬頭観世音碑 同 阿弥陀如来像 昭和三十五年(1960) 造立 昭和五十七年(1982) 造立    石灯籠裏側の石碑・石仏 同 無縁法界の石碑 同 行基大師の線彫碑   同 地蔵菩薩像 同 二基の高野山参拝記念碑 昭和三十五年(1960) 造立 御影堂の西側横は「五菩薩ゾーン」。 2m前後の大きな「二体の聖観音菩薩像・千手観音菩薩像・馬頭観音菩薩像・延命地蔵菩薩像」が等間隔に整然と並び壮観。 特に「千手観音菩薩像」は、練馬区内唯一のものと伝えられている。 また「三面六臂馬頭観音像」は、練馬区最古の馬頭観音像である。  石仏立像 全景    聖観音菩薩像 千手観音菩薩像 聖観音菩薩像 享保十七年(1732) 造立 明暦元年(1655) 造立    馬頭観音菩薩像 同 拡大画像 三面の左右 延命地蔵菩薩像 明暦元年(1655) 造立 延宝五年(1677) 造立 御影堂の北側奥は、L型に並ぶ「十王ゾーン」。 冥界で亡者の生前の罪業を裁判する十人の王「十王坐像」が、肩を怒らせ不気味に佇む。 いずれも承応三年(1654) の造立と思われる。 脇道の奥に佇む、住職が盗賊に襲われた際身代わりになって斬られたという 「身代り閻魔像」も一見の価値がある。   十王像 全景 十王ゾーンの両端 五重塔    十王 1 十王 2 十王 3    十王 4 十王 5 十王 6 他より二回り大きい    十王 6の左側脇道の先に五輪塔 同 徳川家光公供養塔 同 五輪塔 慶安五年(1652) 造立    十王 7 十王 8 十王 9    十王 9の左側脇道の先にも閻魔 同 身代り閻魔 十王 10 承応三年(1654) 造立 十王ゾーンの東側隣りは、П型に「十三仏ゾーン」。 中央に立つ大きな石灯籠と水鉢を囲むように、十三基の石仏がコの字型に並んでいた。 初七日から三十三回忌まで、十三回の追善供養をつかさどる十三の導師「十三仏坐像」が荘厳な雰囲気を醸しだす。 承応三年(1654) 造立と寺伝にある、練馬区で最も古い十三仏である。    十三仏 全景 中央部に水鉢 中央部に石灯籠 慶安五年(1652) 造立    釈迦如来像 普賢菩薩像 弥勒菩薩像    聖観音像 阿弥陀如来像 大日如来像    虚空蔵菩薩像 阿閦如来像 勢至如来像    薬師如来像 地蔵菩薩像 文殊菩薩像  不動明王像 十三仏ゾーンの南側 (御影堂の東側隣り) は「七観音ゾーン」。 ここには観音菩薩以外の像があり、大きさと年代から見て 右側の三観音菩薩と先の「菩薩ゾーン」四観音菩薩とを合わせて 「七観音菩薩」と見るべきか。  七観音 全景    聖観音像 延命地蔵像 延命地蔵像 天保四年(1833) 造立 享保三年(1718) 造立 宝暦四年(1754) 造立    弥勒菩薩像 聖観音像 ・ 如意輪観音像 明治二十五年(1892) 造立 承応四年(1655) 造立  十一面観音像 奥の院御影堂を離れて、「観音堂」「本堂」へと向かう。 観音堂へは斜めに参道が続き、四対 (左右八基) の3m前後の重厚な六角灯篭が立ち並ぶ。 これは徳川家霊廟(増上寺)の奉献石燈籠で、境内の各所に数多く配置されている。 参道の右側には、「頭部は地蔵、体は如来の像」「五輪塔の骨納塔」「弘法大師像」「十二日講引導者 日曜講引導者像」「十二日講 引導者 初代・二代目二人の引導像」とまだ新しい「 千手観音像」が整然と配置されている。    四対の奉献石灯篭 頭部は地蔵、体は如来の像 五輪塔の骨納塔 正徳六年(1716) 造立 元禄三年(1690) 造立 明治三十八年(1905) 造立   弘法大師の一角 同 弘法大師像 明治三十五年(1902) 造立   十二日講引導者の一角 同 日曜講引導者像    十二日講引導者の一角 同 二代目引導者像・初代引導者像・ 千手観音像 明治四十五年(1912)・明治三十五年(1902) 造立 昭和五十八年(1983) 造立   弘法大師碑 石灯籠 昭和五十四年(1979) 奉納 参道の左側(観音堂西)には、平成に入ってから造立された「興教大師像」を中心に石塔・石灯籠・石碑が並んでいる。    参道の左側 十一層の石塔 興教大師像 平成四年(1992) 造立    火袋に石仏が彫られた石灯篭 火袋が格子模様の石灯籠 芝順拝講碑 参道をVターンして、本尊の十一面観世音菩薩が安置されている「観音堂」へと向かう。 観音堂は何度か火災のために焼失し、現在の観音堂は昭和54年に再建されたものとのこと。    観音堂への参道 奉献石灯籠 松の木とマッチして趣のある水盤 左)正徳六年(1716)・右)正徳二年(1712) 造立   堂前 青銅の燈籠 観音堂 奥の院を一周し、観音堂を経て本堂に戻った所で、西側墓地に足を踏み入れ、歴代住職墓所の石仏を拝観させて頂いた。 墓石はコの字型に、右側に十基・正面に十基、左側に七基並んでいた。  住職墓所の全景    地蔵菩薩像 二体の地蔵菩薩像 地蔵菩薩像 明治六年(1873)・天保十一年(1840) 造立 文化十二年(1815) 造立    三基の一石五輪塔 聖観音菩薩像・文字供養塔 阿弥陀如来像 天明七年(1787) 造立 正徳三年(1713)・元禄十六年(1703) 造立 天和二年(1682) 造立    宝篋印塔 地蔵菩薩像 阿弥陀如来像 (右) 元文四年(1736) 造立 寛政九年(1797) 造立 巨大な自然石を刳り貫いた水盤を鑑賞していたら、住職の奥様が庫裏の中庭を案内して下さった。 道しるべ石には、正面「弘法」左側面「左 しゃ」右側面「右 長命」とあり、以下は地に埋まっていた。    本堂の東隣りの庫裏 幅3.5mの水盤 被りをした石像    六十五貫目の力石 地蔵菩薩像 九重塔    板碑 灯篭と庭石 道しるべ石   長命寺の彫りがある石灯篭 同 拡大画像 寛永九年(1632) 造立 一旦南大門を出て、改めて笹目通り側から東門に入ると、参道の脇に「切支丹灯篭」「東雲井井戸」「力石」「奉献石灯籠」など 様々な石造物が配置されている。 道しるべ石1は「東高野山 長命寺」と陰刻が読める。 道しるべ石2は「弘法大師碑」で、左側面に「左志やくじ/三宝寺」と陰刻がある。    笹目通り側の参道 東門 灯篭 万治二年(1659) 造立    道しるべ石1 道しるべ石2 切支丹灯篭 宝暦三年(1753) 造立    東雲井井戸 四拾貫弐百目の力石 境内の入口 一対の奉献石灯籠 正徳二年(1712)・宝永二年(1705) 造立 「長命寺」は、毎年初詣に寄る程度であったが、探訪の意識を持って見てみると、まさに「石仏の宝庫」であることを実感した。 そう広くはない境内に、練馬区で最も多くの石仏を保有しているため、効率よく種別に配置されていて鑑賞し易く感じた。 最初の石仏巡りとしては、質量共に圧倒され、非常に疲れた半面充実した1時間であった。 住職墓所と庫裏中庭及び東門参道そして一部掲載画像は、2007年3月29日・2020年5月10日に追補・入替えをしました。 【 長命寺への道しるべ 】 道路工事などの理由で移動したものもありますが、現在の設置状況です。 ① 下練馬の大山道道標(長命寺 ~ 北東 5.5km)   旧川越街道とふじ大山道の分岐点 「左東高野山道」の陰刻 ② 貫井の東高野山道道標(長命寺 ~ 東 1.8km)   目白通り 「右東高野山道」の陰刻 ③ 千川通りの長命寺道標(長命寺 ~ 南 1.3km)   千川通り 「右長命寺道」の陰刻 ④ 長命寺境内の道標1   東門参道 「東高野山 長命寺」の陰刻 ⑤ 長命寺境内の道標2   奥の院参道入口 「右東高野山道」の陰刻 |