| 江戸五色不動巡り (2) |

|

昨日の (目黄不動尊巡り) の経験を下に、今回は「目黒不動尊」にしぼって企画をたてました。 それでも、「五百羅漢の大円寺」「目黒の総鎮守 大鳥神社」「目黒の羅漢さん 五百羅漢寺」「蛸薬師 成就院」など 多くの寺院・神社を拝観コースに組み込み、約3Kmの石仏巡りに出発です。 JR山手線目黒駅西口に降りたったのが9時30分、左手の信号を渡ると、角ビルの裏手に目黒川に下る「行人坂」が ありました。 行人坂は細い道幅で15°の急勾配ですが、意外に人の通りが多く (但し、下りのみ) 、車も頻繁に通っていました。   目黒駅西口 行人坂のおり口 坂を下り始めて間もなく、左手に目黒区指定文化財の目黒川架橋供養の勢至菩薩石像を祀る「勢至堂」があります。 お堂の脇に、この坂の守り神「行人坂 坂守天人の石像」の像があります。    勢至堂 同 堂内 勢至菩薩像 行人坂坂守天人の石像 お堂の隣が、元祖山手七福神の一つ大黒天を祀る「松林山大円寺」です。 目黒駅から200mほどの処です。 本堂の前左に高さ40〜70cm位の石像「1ケ所七福神」領域を形成しています。 本堂右脇には、体の悪いところに金箔を貼る「薬師如来」・体の悪い所を右左・左右と入れ替えて頂ける「みがわり 地蔵尊」・八百屋お七の情人吉三ゆかりの「お七地蔵尊」も祀られていました。 本堂には、大黒天と毘沙門と弁財天が一体になった開運出世「三面大黒天像」が祀られています。    寺院門 本堂 同 堂内 三面大黒天像 (転写)    聖観音像 金箔の薬師如来像 一ヶ所七福神    三基の三猿の庚申塔 みがわり地蔵尊 大黒天像 左) 寛文七年(1667) 造立 中) 貞亨元年(1684) 造立 右) 寛文八年(1668) 造立    お七地蔵像 西運 (吉三) 線彫像 聖観音像    可愛い六地蔵像 阿弥陀堂 十三層の石塔   道祖神 生身の釈迦如来蔵の堂 境内左手の崖沿いには、幾段にも石仏が並んでいて目を惹きます。 行人坂の大火と呼ばれる、明和九年(1772) の大火事の犠牲供養ための「釈迦三尊像・五百羅漢像」などから成る 520体ほどの石仏群は、都有形文化財に指定されています。 この石仏群の手前、本堂横に「とろけ地蔵」が立っています。    五百羅漢の石仏群 子安 (水子) 地蔵像 水子地蔵群    東の崖沿いに並ぶ五百羅漢像 同 羅漢立像 同 羅漢立像    普賢菩薩像 文殊菩薩像 釈迦如来像    左側 羅漢十六大弟子 右側 羅漢十六大弟子 とろけ地蔵尊像 大円寺をでると、まもなく100m強の行人坂の終わりになります。 この先は目黒雅叙園です。 道なりに進み、目黒川に架かる「太鼓橋」を渡ります。 更に進み、山手通りにでて右折します。    行人坂の終り 太鼓橋 目黒川 目黒通りとの交差点西角に、目黒区最古かつ目黒の総鎮守「大鳥神社」があります。 大円寺からは、西に680mほど進んだことになります。   明神型鳥居 和風獅子型狛犬 大正五年(1916) 造立    拝殿 手水舎 舞殿    境内社 目黒稲荷社 同 お社 目黒通り側の明神型鳥居 安政三年(1856) 造立  拝殿左奥 三基の青面金剛像の庚申塔    同 左側の青面金剛像 同 中央の青面金剛像 同 右側の青面金剛像 元禄元年(1688) 造立 宝永元年(1704) 造立 元禄元年(1688) 造立    三猿の庚申塔 五仏の線彫像 切支丹灯篭 延宝三年(1675) 造立 寛文六年(1666) 造立 大鳥神社の隣に、コンクリート造りのモダンな「松輝山大聖院」がありました。 大鳥神社と敷地を共有するかのように建っているこのお寺は、元々は大鳥神社の別当院ということでした。    本殿 三基の切支丹灯篭 宝塔   普照堂 母子地蔵尊像    延命地蔵像 三基の地蔵菩薩像 四面に観音像が二体づつ彫られている石塔 文化十三年(1816) 造立 左) 享保二年(1717) 造立 中) 元禄四年(1691) 造立 右) 明和元年(1764) 造立 山手通りを150mほど南下すると、元祖山手七福神の一つ弁財天を祀る「霊雲山称明院蟠龍寺」(別名 岩屋弁天) が あります。 長い参道を入って行くと境内に、「地蔵菩薩像」美人祈願の「おしろい地蔵像」が配置されています。 更に、本堂の右奥の岩窟に「岩屋弁天堂」があり、江戸裏鬼門の鎮守として岩窟内に「石造弁財天像」が安置されて います。    岩屋弁天の寺院門碑 参道の地蔵菩薩像 同 拡大画像 元禄11年(1698)建立    おしろい地蔵像 岩屋弁財天の石碑 本殿 元禄十一年(1698) 造立 安永四年(1775) 造立   岩屋弁天堂 同 堂内 弁財天像 更に南下すると、山手通り沿いの不動尊参道の入り口に、近代彫刻のような「松雲羅漢像」がありました。 これを目印に、右折すると不動尊参道に入ります。   銅製の松雲羅漢像 不動尊参道 蟠龍寺から250mで、インゲン豆にその名をとどめる隠元禅師が開祖の「寿永山海福寺」にでました。 通りから路地のようになっていて、奥の階段の上に、親柱2本とその前後に4本の控柱からなる目黒区指定文化財の 「四脚門」がありました。 「梵鐘」と「永代橋崩落横死者供養塔」は、東京都指定文化財になっています。    寺院門碑と参道 四脚門 本殿    武田信玄ゆかりの九層の石塔 観音像 地蔵菩薩像    観音像 剥落している如意輪観音像 如意輪観音像 元禄六年(1693) 造立    地蔵菩薩像 梵鐘 永代橋崩落横死者供養塔 天和二年(1682) 鋳造 文化四年(1807) 造立 50m隣に、美術館のような佇まいの 目黒の羅漢さん「天恩山五百羅漢寺」があります。 階段を上がると「羅漢堂」があり、都指定文化財になる305体の「木彫羅漢像」が、コの字形の回廊に沿って安置さ れています。 失意の人の再起の願いを叶えてくれる身丈3.5mの「再起地蔵尊」の前には、お祈りする位置の足型が付けられていま

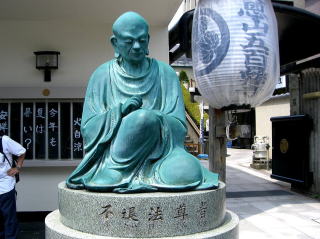

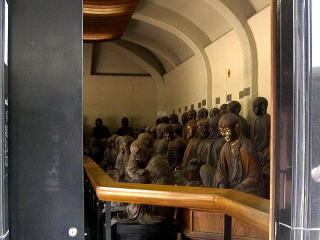

した。 「天恩供養塔 (宝篋印塔) 」の塔身には、珍しい四面仏が彫られていました。 書院屋上にある「梵鐘」は、他にあまり類例のない特徴を持ち、国の重要美術品の認定を受けています。 中に入ってみて、改めて美術館・博物館といった印象を深くしました。    寺院入口 入口に不退法尊者像 青面金剛像の庚申塔 享保五年(1720) 造立   羅漢堂 梵鐘 安永三年(1774) 造立   地蔵堂 同 堂内 水子地蔵像    子育て地蔵尊像 再起地蔵尊像 本堂    縁結びのお鯉観音の石碑 観音堂 同 堂内 お鯉観音像    剥落した庚申塔 天恩供養塔 (宝篋印塔) 境内社 目黒不動尊の塀沿いに250m進むと、元祖山手七福神の一つ恵比寿を祀る「泰叡山滝泉寺」(目黒不動尊) の門前にで ます。 関東最古の不動霊場 関東三十六不動霊場第十八番でもあるので、参道と車道が混在していて観光バスがしきりに出入 りする合間を縫って「仁王門」に辿り着きました。 仁王門前には、珍しい「山犬の狛犬」が配置されていました。   門前 和風獅子型狛犬 門前 珍しい山犬型狛犬 文久二年(1862) 造立   仁王門 同 門内 阿吽の仁王像   仁王門裏側 同 門内 宗風獅子型狛犬 仁王門を潜ると、広い境内の正面に本殿に至る階段があり、階段左側は「独鈷の滝」領域になっています。 この滝は1200年一度も涸れたことがないとのことで、不動行者の洗心淨魂の場とされています。 「水かけ不動尊」に柄杓で水をかけたあと、お祈りをされている方が絶えませんでした。 独鈷の滝の左側には、「垢離堂」「前不動堂」「山不動堂」目黒区指定文化財の「勢至堂」などが続きます。    独鈷の滝全景 同 庚申塔や石仏などの石造物 同 水かけ不動尊像    同 独鈷の滝 滝口 垢離堂 前不動堂名碑    山犬型狛犬 前不動堂 勢至堂 文久二年(1862) 造立    参道 腰立不動 (山不動) 堂 同 堂内 腰立不動像    三界萬霊供養塔 同 拡大画像 宝篋印塔 階段 (男坂) を上ると、両脇に「都内最古の狛犬」が控えており、正面が「本殿」です。 本殿の裏に、総高385cm、座高281.5cmの目黒区指定文化財「大日如来坐像」が祀られていました。    階段左脇 (三匹の仔狛連れの山犬型狛犬) 不動尊本殿 都内最古の和風獅子型狛犬 承応三年(1654) 造立    百度石 手水舎 意志不動尊の石碑    本殿裏側 和風獅子型狛犬 馬頭観世音菩薩の石碑 不動明王の石碑 文政三年(1820) 造立    不動明王像 愛染明王供養の石塔 青銅の大日如来坐像 天和三年(1638) 造立   大行事権現社 同 お社   青銅の延命地蔵像 男坂を上から眺める 帰りは、「大神変大菩薩」のある女坂を下りました。 坂の途中には、目黒区指定文化財の銅造「役の行者倚像」を祀るお堂がありました。   女坂を下る 三個の力石   神変大菩薩 (役の行者) のお堂 同 銅製の役の行者倚像 寛政八年(1796) 造立 女坂を下った左側に、「地蔵堂」「精霊堂」「観音堂」「阿弥陀堂」が集まっています。 「地蔵堂」と「精霊堂」には、同じ「地蔵菩薩・奪衣婆・閻魔像」が配置されていました。  地蔵堂    同 地蔵菩薩像 同 奪衣婆像 同 閻魔像  精霊堂    同 地蔵菩薩像 同 奪衣婆像 同 閻魔像    観音堂 同 堂内 聖観世音菩薩像 文字塔 享保十二年(1737) 造立    阿弥陀堂 不動堂 同 堂内 不動明王像 目黒不動尊の道路を挟んだ南西角が、「山手七福神」恵比寿尊の一角になっています。   恵比寿堂 朱の明神型鳥居 同 社殿   豊川稲荷社 同 お社とお稲荷さん 目黒不動尊の門前に、白井権八と小紫の悲恋にまつわる「比翼塚」がありました。  比翼塚 目黒不動尊の門前を南下すると、直ぐに目黒不動商店街にでます。 商店街の狭い道は、バス道路にもなっていて昔ながらの情緒豊かな商店街のようでした。  目黒不動商店街 商店街を150mほど東へ進むと、滝泉寺の末寺「瑞龍山安養院能仁寺」の寺院門碑に出会います。 寺院門から二つの山門まで100mの参道の植え込みには、沢山の石仏が配置されていた。 特に、「如意輪観音像」が多いは理由があるのでしょうか。    寺院門碑と参道 錫を持つ腕がとれた地蔵菩薩像 釈迦如来像    不動明王 ----------------------------------- 聖観音像 ---------------------------------- 延宝四年(1676) 造立    ----------------------------------------------------- 如意輪観音像 ---------------------------------------------------- 正徳元年(1711) 造立 寛保元年(1741) 造立 元禄十二年(1699) 造立    ----------------------------------------------------- 如意輪観音像 ---------------------------------------------------- 延宝元年(1673) 造立    ----------------------------------------------------- 如意輪観音像 ---------------------------------------------------- 元禄五年(1692) 造立  如意輪観音像 第一の山門の前には、大きく派手派手しい中華風の狛犬が控えていて違和感を感じました。 境内のあちらこちらにも、無造作と思われるほど沢山の種々の石仏・石造物が置かれていました。 観音堂横に建つ「念仏供養塔」は、高さが3.6mにおよぶ大型のもので品川区有形文化財に指定されています。   第一の山門 宗風獅子型狛犬 天保三年(1832) 造立   ------------------------------- 植え込みの石仏群 ------------------------------    第二の山門 本殿 観音堂    宝篋印塔と念仏供養塔 青銅の不動明王坐像 六面石幢六地蔵 右) 延宝三年(1675) 造立    四面仏の蹲 西国三十三所観世音の石碑 地蔵菩薩像 享保二年(1727) 造立    持国天像 順禮西国秩父坂東供養塔 同 拡大画像 馬頭観音像 寛政元年(1789) 造立    六地蔵像 安産地蔵尊像 子育地蔵尊像    腰立地蔵尊像 ---------------------------------- 地蔵菩薩像 ---------------------------------    ------------------------------------------------------- 地蔵菩薩像 ----------------------------------------------------   ---------------------------------- 地蔵菩薩像 -------------------------------- 宝永七年(1710) 造立 宝永五年(1708) 造立   一石二仏像 釈迦如来像 貞亨二年(1685) 造立    ----------------------------------------------------- 聖観世音菩薩像 -------------------------------------------------- 元禄四年(1672) 造立 明和九年(1772) 造立    -------------------------------------------------- 様々な如意輪観音像 -------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 様々な如意輪観音像 -------------------------------------------------    祠の中に大威徳明王像 --------------------------------- 弥勒菩薩像 ---------------------------------- 文政十年(1827) 造立    ------------------------------ 十一面観音菩薩像 ------------------------------ 境内のあちらこちらに石仏    ----------------------------------------------- 境内のあちらこちらに石仏 ----------------------------------------------   ---------------------------------- 田の神像 ----------------------------------    ---------------------------------- 大黒天像 ----------------------------------- 石猿像    -------------------------------------------------------- 唐人像 ---------------------------------------------------    ----------------------------------------------------- 境内の羅漢像 ----------------------------------------------------    ----------------------------------------------------- 境内の羅漢像 ----------------------------------------------------   -------------------------------- 境内の羅漢像 ---------------------------------   寺院西側入口に念仏塔 脇に地蔵菩薩像 商店街に戻り東へ100mほど進むと、「不老山成就院薬師寺」(別名 蛸薬師) があります。 ご本尊は、薬師如来が三匹の蛸(多幸)で支えられる蓮華座に乗る「薬師如来像」であるそうです。    山門 水舎 二基の観音像    地蔵菩薩像 本殿 秋葉大権現    宝塔 五層の石塔 山門横 三体の石仏    同 青面金剛像の庚申塔 同 橋和屋地蔵尊像 同 聖観音像 元禄九年(1696) 造立 元禄九年(1696) 造立 境内東側に安置される六地蔵に似た7体の石仏は、中心に「阿弥陀如来」その左に「地蔵尊3体」右に「観音3体」 からなっています。 地蔵尊は左から、「金剛宝地蔵・金剛憧地蔵・金剛願地蔵」と並び、3体あわせて徳川二代将軍秀忠の側室にちなみ 「お静地蔵」と呼ばれています。 観音は左から、「十一面観音・聖観音・准胝観音」の順に並んでいます。  本堂横にお静地蔵    左側 金剛願地蔵像・金剛憧地蔵像・金剛宝地蔵像 中央 阿弥陀如来像 右側 十一面観音像・聖観音像・准胝観音像 昼食を済ませ、1100m先の目黒駅に戻ります。 行人坂を下る人は絶え間ないのですが、37℃の炎天下を汗を拭きながら上っているのは私だけでした。 終着地目黒駅に着いたのは、14時とほぼ予定通りでした。   行人坂の上り口 目黒駅西口 大円寺と五百羅漢寺、二つの五百羅漢を拝観できたのはラッキーでした。 大円寺は石造・五百羅漢寺は木彫と、其々に趣きが異なりましたが、羅漢像一体一体に個性があり (500+500) 千羅漢を拝むことができた心持です。 |