| 江戸五色不動巡り (4) | |||||||||

|

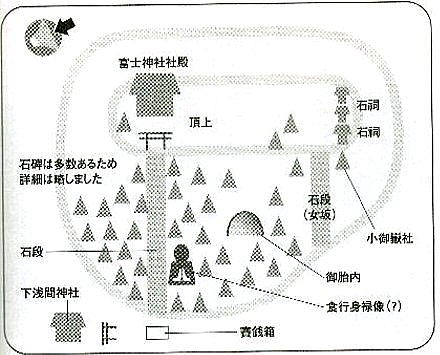

江戸五色不動巡りを始めてから2ヶ月、やっと最後の「目赤不動尊」を巡ることができました。 当初は、2日間位で廻り終えようと思っていましたが、近隣の寺院・神社を拝観して行くうちに、「1日1不動尊巡り」に 考えを改めました。 お陰で、ゆったりと近隣の石仏・石造物を楽しむことが出来、よかったかなと感じています。 2005年8月に中山道を巡った折に「本郷追分から中山道をはずれ、岩槻街道=日光御成街道の寺院探訪」をしましたが、 今回は、結果として 岩槻街道(日光御成街道)を、更に駒込まで脚を延ばしたという形になります。 (実際は逆走行ですが。) 架設工事中のJR山手線駒込駅南口を出たのが9時30分です。 JR山手線の上に駒込橋が架かっていて、交通量の激しい本郷通り (都道445号線、岩槻街道=日光御成街道 ) が走っていま す。    駒込駅南口 駒込橋 本郷通り 本郷通りの駒込橋交差点を渡ると、元柳沢吉保の下屋敷「六義園」の北端 染井門があります。 本郷通りを南へ320m進み右に折れると、幕末期の洋風レンガ塀が続き、六義園の正門に出ます。 時間の関係で、園内の拝観は次回ということに致しました。    染井門 幕末期の洋風レンガ塀 正門 本郷通りを320m進むと、いかにも墳丘な高台に出会いました。   富士神社入口交差点 石垣を左折 直ぐの富士神社入口交差点を左折して、「駒込富士神社/駒込富士塚」に詣でました。 江戸時代の川柳で「一富士 二鷹 三茄子」と謳われた駒込の代表的名所です。 「一富士は富士神社」「二鷹は鷹匠同心の 屋敷町」「三茄子は駒込ナス」のことだそうです。  一之鳥居をくぐり参道を進むと、左側に空の二つの手水鉢の「手水舎」があり、正面の遥拝用の賽銭箱の先には石段が立ち はだかります。 石段の左右には、町火消のシンボルマークや鮮やかに彩色された文字や絵が彫られた沢山の「富士講碑」や「富士浅間神社 碑」「板碑庚申塔」「御胎内」などが見られます。 斜面には、富士山から運んだ黒ぼく石(溶岩石)が配されていることからも、この丘全体が古墳を流用した「駒込富士塚」 のようです。 高さ5m 23段の急勾配の石段を上ると、二之鳥居の先にコンクリート造りの「拝殿」があります。    明神型一之鳥居 境内 手水舎 明神型一之鳥居 境内 手水舎   参道の石段 石段左側の富士講碑 同 富士浅間神社の石碑    石段右側の富士講碑 同 板碑庚申塔 同 食行身禄像 (?) 寛永十七年(1640) 造立    同 御胎内 石段上 明神型二之鳥居 拝殿    石段上 富士講碑 同 安産神符塔と社殿復興記念の石碑 石段の上から見下ろす 左) 弘化二年(1845) 造立 社殿の横には、歌舞伎役者らが建立した 仇討ちで有名な曽我兄弟を祀った「曽我御霊社」と 演者「市村羽左衛門の碑」が 並び、更にその左には「駒込富士講社祠」と 脇に「小御嶽社の石碑」が配置されています。    境内 同 曽我御霊社 同 市村羽左衛門碑 宝永八年(1711) 造立 明治四十四年(1911) 造立    同 駒込富士講社祠 明神型鳥居・ 同 社殿 同 小御嶽社の石碑 本郷通りを更に320m進むと、通り沿いに「見海山江岸寺」の寺院門がありました。    寺院門 本堂に向かい六地蔵像が並ぶ 同 六地蔵像1    同 六地蔵像2 同 六地蔵像3 本堂前の中心像(?)   本堂 慰霊塔    墓地前の三体の石仏 二体の地蔵菩薩像 如意輪観音像 更に120m進むと、「大会山長源寺」の寺院門に出ます。 車道のような参道の正面に、鉄筋コンクリート2階建の本堂が見えます。

寺院門 本堂 南無阿弥陀仏の石碑    石碑横に如意輪観音像 剥落した二体の地蔵菩薩像 剥落した二体の地蔵菩薩像 正徳六年(1716) 造立 左) 宝永五年(1708) 造立 左) 宝暦八年(1758) 造立 右) 宝暦十三年(1763) 造立 見るべき石造物の少ない天然寺を横目に、開山が梵天丸(後の伊達政宗)の教育責任者 虎哉和尚 という「金剛山圓通寺」 の寺院門を入りました。    寺院門 観音大士・文殊大士の石碑 本堂    変わった石塔 聖観音像 布袋像    宝篋印塔 供養塔 如意輪観音像   天然寺と同様 教元寺も素通りし、「東向山称名院大運寺」の寺院門を入ります。    寺院門 本堂 十三層の石塔   白衣観音菩薩像 六地蔵像 本駒込2丁目の寺院通りを抜け、通りの向うに見える吉祥寺を目指します。 150mほどで、現在でも約2万坪と寺の中でも群を抜いて広い敷地を有する古刹「諏訪山吉祥寺」の山門に出ます。 享和二年(1802) に再建された木造瓦葺きの山門は、築地塀をわずかに残し重々しく存在感があります。 広大な境内には、鳥居耀蔵、榎本武揚、川上眉山、二宮尊徳等の他に、鹿島守之助等各界著名人の大きな墓が多数見られ ました。    左の築地塀 山門 寺院名碑   右の築地塀 山門 境内より 長い境内の左右は墓地につながり、左側には、ミョウガ断ちして祈願すると痔の病に効ありとされる「茗荷稲荷社」ここ 吉祥寺の寺小姓吉三郎に恋をし振袖火事を起こしたお七を供養する「比翼塚」そして「六地蔵」濡れ仏の大仏の「阿弥陀 如来」修身の象徴「二宮尊徳の墓碑}永代供養の「大慈塔」等が並んでいます。    長い境内 茗荷稲荷社 お稲荷さま    お七・吉三 比翼塚 六地蔵像 青銅の阿弥陀如来像   二宮尊徳の墓碑 薪を背負った尊徳像   大慈塔 全景 同 拡大画像 大慈塔 境内の右側には、「鐘楼」と文京区指定文化財の「経蔵」があります。   山門脇に古井戸 鐘楼   経蔵 経蔵前 縞模様の虎型狛犬 弘化四年(1847) 造立   伽藍の彫刻 経蔵 裏側 山門から200m近く境内を直進すると、徐々に本堂と庫裏がパノラマのように展開されます。 本堂の左前には、日中国交10周年を記念して中国政府から贈られた「縁結び吉祥観音像」が輝いていました。    本堂と庫裏 本堂 本堂前 縁結び吉祥観音像   本堂前 蛇を押さえ込む宋風獅子型狛犬 庫裏前 大きな灯篭 吉祥寺の南側通用門を120m入ると、隣接した一角に 都指定史跡 江戸時代の儒学者原氏四代の墓を守る「曹渓山洞泉寺」 があります。   通学路の吉祥寺通用門 寺院門と本堂   地蔵菩薩坐像 同 拡大画像 本郷通りを挟んで吉祥寺の南西向かいに、樋口一葉の師で思慕の人でもあった半井桃水の墓がある「繁栄山福寿院養昌寺」 があります。    寺院門 門前に観音像 本堂    銀杏樹の元に剥落した如意輪観音像 本堂の前に地蔵菩薩像 宝篋印塔   六地蔵像 無縁塔 南隣りが今回の目玉、関東三十六不動霊場第十三番札所「大聖山東朝院南谷寺」(目赤不動尊) です。 寺院門を入ると、右手に「赤目不動尊」を祀る不動堂がありました。 堂前には、「六地蔵像」「大日如来像」「恵比寿尊像」「宝塔風の灯篭」「百度石」等が整然と配置されています。 本堂からは、リズムカルな音楽が流れ、一寸洒落た空間を生み出していました。 丁度掃除をしていた住職の話によると、趣味で毎日音楽を聞いているそうです。    目赤不動尊と南谷寺両方の門柱 本堂 不動堂 全景    同 六地蔵像 同 不動堂 同 堂内 不動明王像  和風獅子型狛犬 大正六年(1917) 造立    恵比寿尊像 大日如来像 頭のすげ代わった観音像   百度石 宝塔風の石灯篭 寛政四年(1792) 造立 墓地の前に、二体の「とろけ地蔵」を含む石仏群の一角がありました。    石仏群 とろけ地蔵像1 とろけ地蔵像2  聖観音像 更に100mほど進むと、江戸三十三観音第九番札所「東光山見性院定泉寺」があります。 通り沿いの門から入ると、左手に「夢現地蔵堂」「石仏塚」「閻魔大王碑と六地蔵碑」等が並んで配置されています。 境内では、府内随一とされる六面に阿弥陀如来を浮き彫りにした「宝篋印塔の六阿弥陀」と、江戸時代の傘部に厚みがあり 反り返りの美しい重厚な「五層の石塔」を拝観できました。    寺院門 夢現地蔵尊堂 同 堂内 夢現地蔵尊像   石仏塚 同 頂上 地蔵菩薩像    閻魔大王碑と六地蔵碑 同 拡大画像 閻魔大王線彫 同 拡大画像 六地蔵線彫    本堂 宝篋印塔の六阿弥陀 傘の五層塔    歴代住職の墓 同 拡大画像 小祠内の薬師如来像 宝篋印塔    板碑 如意輪観音像 釈迦如来像 元禄四年(1691) 造立 寛文十二年(1672) 造立    二体の地蔵菩薩像 重厚な五輪塔 地蔵菩薩像 右) 元禄十三年(1700) 造立 更に100mほど進んだ本駒込1交差点角に、駒込土物店 (青果市) 跡地である「地久山仙壽院天栄寺」があります。

門前に、神田・千住と共に江戸三大青果市場の一つで、幕府の御用市場でもあった「都史蹟文化財 駒込土物店跡」の石碑 が目立っていました。    寺院門 駒込土物店跡の石碑 千栽稲荷社跡/さいかちの辻の石碑    地蔵菩薩像 地蔵菩薩像 2階迄達する石灯篭  近代的でスマートな本堂 更に進むと、本郷通り (都道445号線) と旧白山通り (都道452号線) が交差する、向丘2交差点に出ます。 このまま直進すると、900mほどで 中山道 本郷追分 にでます。 中山道は、本郷追分で国道17号に入り巣鴨に向かい ます。 2005年8月中山道巡りの折に、本郷追分〜向丘2交差点までの寺院巡りをしていますので、「中山道巡り (2)」をご覧 下さい。 今回は、向丘2交差点を左折し → 旧白山通り (都道452号線) の駒込学園前交差点を左折 → 動坂通り (県道458号線) の 徳源院前交差点を左折 → 本郷通り (都道445号線) の本駒込1交差点に戻る 周囲約600mの寺院巡りになります。   向丘2交差点 本郷通り 向丘2交差点 旧白山通り 50m先は、門柱の上に象の像が乗っていて変わった感じの「桂芳山護念院瑞泰寺」でしたが、寺院内はいたって普通の お寺でした。 本堂前の「ぼけ地蔵尊」には、効果を期待し念を入れて2回も祈願いたしました。 江戸六地蔵の先輩である「東都六地蔵」の、「第一番の銅造地蔵尊」があります。    寺院門 本堂 第一番地蔵尊    ぼけ地蔵像 百度石 慰霊塔の地蔵菩薩像 隣接する栄松院・江戸三十三観音第八番札所 清林寺は、工事中で拝観がなりませんでした。 隣が、読み方によってはふざけているような名の「天昌山松翁院光源寺」ですが、360年も経つ古刹の寺院です。   寺院門 本堂    三界萬霊塔 五輪塔 三猿の庚申塔 延亨四年(1747) 造立    小祠の石仏 同 拡大画像 地蔵菩薩像 二体の地蔵尊増 延亨四年(1747) 造立   和風獅子型狛犬 和風獅子型狛犬 隣接して、刃砥ぎ師が門前を占めていた「駒込大観音院」がありました。 境内は、光源寺と地続きで同一の管理のようです。 協会の様なスマートな観音堂内には、黄金に輝く約6mもの「十一面観音菩薩像」が聳えています。 境内には公園のようにベンチがあり、お年寄りが憩っていました。    観音堂 同 堂内 十一面観音菩薩像 堂前に1対常長夜塔   西国八番/大和長谷写十一面観世音の石碑 青面金剛像の庚申塔 明和九年(1772) 造立    二体の石仏 同 左側 千手観音菩薩像 同 右側 阿弥陀如来像 駒込高校南東角の駒込学園前交差点を左折し暫らく進むと、朱塗りの山門がひと際鮮やかな「金池山功徳院蓮光寺」に出 ます。 墓地に、透明のプラスチックの板に囲まれて都指定旧跡の幕末の蝦夷地探検家「最上徳内の墓」があります。    朱塗りの山門 寺院門碑 石仏群    右→ 聖観音像 六地蔵像 左) 地蔵菩薩像・ 延寶七年(1679) 造立 中) 三猿の庚申塔 寛文八年(1668) 造立 右) 聖観音像の供養塔    左) 聖観音像・ 中) 如意輪観音像 左) 聖観音像・ 寛文九年(1669) 造立 宝暦六年(1756) 造立 元禄十年(1697) 造立 中) 薬師如来像 右) 如意輪観音像 中) 薬師如来像 万治四年(1661) 造立 寛文十一年(1671) 造立 元禄七年(1694) 造立 右) 地蔵菩薩像 右) 地蔵菩薩像 貞享元年(1684) 造立    如意輪観音像 左) 如意輪観音像 左) 地蔵菩薩像 延宝三年(1675) 造立 享保十一年(1726) 造立 明治四十年(1907) 造立 中) 如意輪観音像 右) 地蔵菩薩像 天和二年(1682) 造立 享保十二年(1727) 造立 右) 地蔵菩薩像    本堂 小祠に石仏 同 拡大画像 不動明王像    三体の地蔵菩薩像 傘が七層の石塔 小さな宝篋印塔 左) 不明 中) 延宝三年(1675) 造立 右) 寛文三年(1663) 造立   境内社 神明型鳥居 同 お社    歴代住職を祀る一角 同 阿弥陀如来像 同 聖観音像    蓮華廟 同 廟前 左の地蔵菩薩像 同 廟前 右の地蔵菩薩像    廟内 三界萬霊塔 同 拡大画像 阿弥陀如来像 頭が挿げ変わった地蔵菩薩像  最上徳内の墓と石碑 蓮光寺の斜め向かい 駒込高校の隣が、「伯華山養源寺」です。 墓参の方が多く見受けられました。   寺院門 本堂    弘法大師の石碑 三寶堂 同 堂内の地蔵菩薩像    ----------------------------------- 石仏群 ----------------------------------- 薪に腰掛け一休みの像   六地蔵像 歴代住職の墓 更に進み、動坂通り (都道458号線) の徳源院前交差点を左折すると、直ぐに「慈雲山徳源院」の山門が見えます。 山門入って直ぐ左には、「日限のお地蔵さま」「地蔵菩薩像」「猿田彦太神の道標」等が並び、ご婦人が各像に掛水をしな がら祈願をして廻っていたのが印象的でした。 猿田彦太神石碑は道しるべにもなっていて、正面と左右側面に街道の名前が陰刻されています。 この地区は寺町といっても過言ではないと思いますが、鐘楼のある寺院は少なく感じました。 最も、各寺院が鐘打をすると、騒音公害になることでしょう。    山門 日限のお地蔵さま 同 拡大画像 日限地蔵像 寛政五年(1793) 造立    猿田彦太神の道標 同 拡大画像 正面・左右側面の陰刻 五層の石塔 文化四年(1807) 造立   地蔵菩薩像 水子地蔵像    境内 寺院名碑 百度石    本堂 青銅の魚藍観音像 宝篋印塔    六地蔵像 五層の石塔 鐘楼   石祠 同 祠内 小さな地蔵さま 蓮光寺の北側には、動坂通りを挟んで「善竜山常徳寺」があります。 門を入ると、直ぐ左に鉄筋コンクリート1階建の建物があり、手前の棟が「地蔵堂」になっていて「身代り地蔵尊」が安置 されていました。    寺院門 地蔵堂 身代り地蔵尊像    猿田彦大神の供養塔 青銅の地蔵菩薩像 同 拡大画像   百度石 本堂    無縁塔 同 左の三地蔵像 同 右の三地蔵像 高林寺は分かりずらく、駒本小学校に隣接するといっても動坂通りからは校門しか見えず、寺院名碑を見つけやっと探し当 てることが出来ました。  正面の校門の左が高林寺 通学路と一緒になっている参道の先には、幕末期の蘭学者 緒方洪庵の墓がある「金峰山高林寺」の寺院門がありました。    寺院門 変わった六層の石塔 宝篋印塔    地蔵菩薩像 宝珠と錫を持つ地蔵菩薩像 大きな地蔵菩薩像 寛文三年(1663) 造立    地蔵菩薩像 歴代住職の墓 緒方洪庵の墓 瑞泰寺からПの字に廻わり、本郷通り本駒込1交差点に戻りました。 交差点直ぐの、東京メトロ本駒込駅改札階行きエレベータホールに着いたのは12時30分でした。  東京メトロ本駒込駅

|

|||||||||