| 入間市 寺院巡り |

|

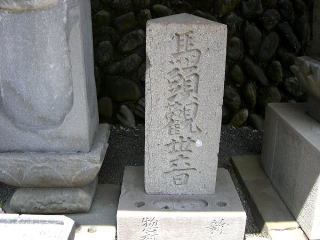

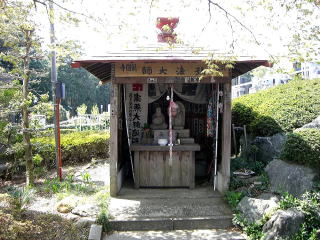

今回は、元加治駅から入間市駅にかけて 「武蔵野三十三観音」の「東光寺」「龍円寺」「高正寺」「円照寺」の4寺 を中心に巡ります。 又、弁財天の「円照寺」と大黒天の「長泉寺」も併せて巡り、「武蔵野七福神巡り」を完結します。 西武池袋線元加治駅北口に降りたったのは、9時50分でした。 元加治駅は 西武鉄道唯一の無人駅(飯能駅で管理)で、プラットフォームは 西30%は飯能市、東70%が入間市とい う珍しいところに位置しています。 元加治駅前を線路沿いに東へ進みます。   元加治駅北口 線路脇よりプラットフォームを臨む 150mほど進み踏切を渡ったすぐ右手に、武蔵野三十三観音霊場第22番札所かつ武蔵野七福神の弁財天を祀る 「光明山正覚院円照寺」があります。 山門は閉ざされていましたが、その左側には「地蔵像」「供養塔」、右側には三体の地蔵菩薩像を祀った「地蔵堂」 があります。    山門と寺院門碑 山門左側 地蔵像 同 供養塔 明治四年(1871) 造立 宝暦六年(1756) 造立   山門右側 地蔵堂 同 三体の地蔵菩薩像    同 左端の小地蔵像 同 左側の地蔵菩薩像 同 中央の地蔵菩薩像   同 右側の地蔵菩薩像 同 右端の小地蔵像 山門左側の駐車場から、入らせていただきました。 山門の左手に、入間市指定文化財に登録されている寄棟造りの「北向き不動堂」があります。 境内中央に広がる心字池の中ノ島に、厳島から勧進された「弁財天堂」があります。   百度石 石灯籠 天明二年(1782) 造立   不動堂 不動堂脇に不動明王坐像    弁財天堂 宝塔と石祠 一対の石灯籠 寛保元年(1741) 造立 宝暦十一年(1761) 造立 心字池の向うに入り母屋造りの立派な「本堂」があり、右側に「鐘楼」四体の石仏が祀られる「地蔵堂」が並んでい ます。    本堂 石灯籠 鐘楼 正徳二年(1712) 造立   地蔵堂 同 四体の石仏    同 聖観音像 同 弘法大師像と千手観音像 同 如来像 入間川に架かる上橋を渡り、東南へ進みます。 仏子小学校辺りから緩やかな上り坂になります。    上橋 入間川 仏子小学校辺り 円照寺から900mで、武蔵野三十三観音霊場第21番札所「諏訪山萬齢院高正寺」の寺院門碑が見えます。  寺院門碑 小川に架かる橋を渡ると、両側に沢山の石仏を祀る小屋が並んでいます。  右側 七体の石仏    同 左側三体の石仏 同 中央二体の石仏 同 右側二体の石仏  左側 九体の石仏    同 左側三体の石仏 同 中央三体の石仏 同 右側三体の石仏 山門の左側にも、子育地蔵と二体の地蔵を祀る小屋がありました。    山門 地蔵を祀る小屋 同 子育地蔵像と左右二体の地蔵像  一対の石灯籠 正徳二年(1712) 造立 山門を潜ると、正面の先に「鐘楼門」が聳えて見えます。 鐘楼門への石段の左右には、18体の怒り悲しみ喜びと表情豊かな「羅漢像」が並び迎えてくれます。    鐘楼門 鐘楼門への石段前に羅漢像 左より 羅漢像1    同 羅漢像2 同 羅漢像3 同 羅漢像4    同 羅漢像5 同 羅漢像6 同 羅漢像7   同 羅漢像8 青銅の聖観音像 鐘楼門を潜るとすぐ正面は、入母屋造りのどっしりとした「本堂」です。 本堂左側の墓地入口には、ブロック塀の囲まれて「五基の板碑」が保存されていました。 1基は入間市最古のものであり、全長224Cmで阿弥陀三尊の種子を刻んでいます。 1基は入間市最大のものであり、全長255Cmで入間市指定の文化財です。    本堂側より鐘楼門 本堂前 石灯籠 本堂前 石灯籠 正徳二年(1712) 造立    本堂 墓地入口 5基の板碑 同 拡大画像 左2番目 建長二年(1250) 造立 右2番目 建長八年(1256) 造立    墓地入口 地蔵菩薩像 同 拡大画像 墓地入口 六地蔵像と中心地蔵像    佛足跡 太子堂 招福殿 高正寺から東へ進み、仏子駅からの道に沿い南方向 金子丘陵に向かいます。 この辺りの山路は昔から「金子坂」と呼ばれ、交通量の多い市道幹線となっています。   道路脇の芝桜がいい香り 金子坂 右が武蔵野音大方向   金子坂 金子坂交差点付近 金子坂交差点を少し行くと、V字に八坂神社へのキツイ坂道があります。   神社への坂道 神社名碑 高正寺から1,300mのウォーキングで、かなりの高台にある綺麗に整備された「八坂神社」に到着しました。    神明型鳥居 水舎 宋風獅子型狛犬    石灯籠 拝殿前 石灯籠 拝殿前 宋風獅子型狛犬   拝殿 本殿 更に南下すると、信号の近くに龍円寺近道の案内がありました。   案内があるの信号付近 龍円寺への近道 八坂神社から600m足らずで、武蔵野三十三観音霊場第20番札所「龍岳山歓喜院龍円寺」に着きました。 正面 に入母屋造りの「本堂」が構え、がらんとした境内の左側に「鐘楼」「観音堂」の一角があります。    本堂 境内の左側 鐘楼 観音堂への石段の左側に、石碑・石仏を安置した3つの「地蔵堂」がありました。    地蔵堂1 左より 供養塔 同 日本廻国供養塔 明和四年(1767) 造立 天明二年(1782) 造立    同 地蔵菩薩像 同 供養塔 同 拡大画像 元禄八年(1695) 造立 享保十五年(1730) 造立   同 馬頭観世音の石碑 同 地蔵菩薩像 文化十五年(1818) 造立   地蔵堂2 同 日切地蔵尊像   地蔵堂3 同 子育地蔵尊像 14段の石段を上ると市景観50選のひとつ唐様式破風造り瓦葺き屋根の「観音堂(新久千手観音堂)」です。   観音堂への石段 水舎   観音堂前 宋風獅子型狛犬 観音堂    観音堂横 十一面観音像 同 拡大画像 一対の石灯籠 元文六年(1741) 造立    大師堂 同 弘法太子像と十一面観音像 馬頭観世音の石碑 先ほどの信号を右折し東へ300mほど進むと、武蔵野三十三観音霊場第19番札所「法栄山遍照院東光寺」にでます。 境内入り口に、屋根付きの地蔵菩薩像が立っています。    寺院門碑 門碑左横 供養塔 門碑右横 地蔵菩薩像 文化三年(1806) 造立 寄棟造り瓦葺の「本堂」の前に、入間市指定有形文化財に登録されている 高さ113.2Cm・直径51.5Cm・周囲 160.0Cmの古い「梵鐘」が置かれています。 また本堂の左側に、宝形造りの「薬師堂」が建っています。    鐘楼 六地蔵像 同 拡大画像    弘法大師像と聖観音像 薬師堂 本堂  市指定工芸品の梵鐘 延宝二年(1674) 造立 バス通りを更に北東に進むと、この辺りでは大きなスーパーさえき食品館がありました。    バス通り 途中のしだれ桜 さえき食品館付近 東光寺から400m さえき食品館の通りを挟んだ先に、旧村社「小谷田氷川神社」の鳥居が見えました。 境内では、一間社流造柿葺の構造的美観を重視した建造物の「本殿-覆屋-拝殿」が一望できます。    寺院名碑 神明型鳥居 境内への石段    石灯籠 水舎 百度石    拝殿前 石灯籠 同 宋風獅子型狛犬 拝殿  本殿-覆屋-拝殿 バス通りを離れ、さえき食品館の脇の道を南東に進みます。 茶畑を通り過ぎると、住宅地を離れて山中に踏み込む感じです。   茶畑 山を下る感じ 下りの途中、「二体の石仏を納めた小屋」がありました。    二体の石仏を祀る小屋 同 地蔵菩薩像 同 大日如来像 元文五年(1740) 造立 氷川神社から450mほどで、草深い古寺の雰囲気を醸し出す「蔵徳山明王寺」があります。 鳥居のような門の右横には、小さな地蔵を祀る小屋がありました。 41段の石段を上ると、正面 に「本堂」、右に「庫裏」、左に「鐘楼」がこじんまりと配置されています。 本堂の「鰐口」は、市内では蓮花院の鰐□についで古いもので、入間市指定有形文化財に登録されていています。    鳥居型の門と地蔵小屋 同 地蔵菩薩像 41段の石段 寛政五年(1793) 造立    和風獅子型狛犬 水舎 (水盤) 本堂 安政六年(11859) 造立 天保十年(1839) 造立   鰐口 鐘楼 元和四年(1618) 造立 北東に350mほど進むと、久し振りに信号に出会いました。  稲荷神社付近の信号 信号の先に「中野原稲荷神社」の鳥居が見えました。 社殿へ向かう石畳と、それを取り囲む数十の真っ赤な鳥居が印象的で、入間市景観50選の一つに選ばれているようで す。    明神型鳥居 朱の鳥居群 石灯籠    水舎 左側 二匹のお稲荷様 右側 二匹のお稲荷様   拝殿 本殿 更に東へに進むと、首都圏中央連絡自動車道を跨ぎ国道299号線にでます。    牡丹が見頃 国道299号線 首都圏中央連絡自動車道 国道の向かいに、目立って山田うどん小谷田バイパス店の店舗が見えます。 丁度お腹が空いたので、(肉汁)つけ汁うどんを注文しました。 評判通りの美味しさでした。 腹がくちたところで、高倉小学校を目印に茶畑の道を北東に進みます。 高台にある高倉寺付近からは、入間市景観50選の加冶丘陵や秩父連山などの眺望が楽しめます。    山田うどん小谷田バイパス店 茶畑の先に高倉小学校 高倉寺からの眺望 中野原稲荷神社から1,400mのウォーキングで、「光昌山高倉寺」に着きました。 寺院門を通ると直ぐに「仁王像」が出迎え、その左側には「六地蔵像」、右側には「地蔵堂」が配置されています。   寺院門碑 左右の仁王像   六地蔵像 同 拡大画像   地蔵堂 同 地蔵菩薩像 正面の「楼門」中央欄間部分には、阿吽形の双龍の彫刻が施されており目を惹きました。

また、なだらか曲線の優美な屋根を持つ「水舎」、こけしの様な七福神の木彫像を納める「七福堂」もユニークでし た。    楼門前 石灯篭 楼門 楼門頭上 阿吽の双龍   鐘楼 石灯籠 正徳二年(1712) 造立    水舎 同 水盤 七福堂 文化三年(1806) 造立 楼門を潜ると、左手には国指定重要文化財の「観音堂」がどっしりと構えています。 三間四面の観音堂は、室町時代初期に建立されたと推定されており、四方三間の入母屋造り軒が総反りの県内を代表 する優れた古建築物です。    観音堂前の石灯籠 観音堂 正面 観音堂 側面    二基の石碑・石仏 同 馬頭観世音の石碑 同 地蔵菩薩像 寛政四年(1792) 造立 元禄九年(1696) 造立    本堂 本堂横 水子地蔵尊像 境内の一角に並ぶ仲よし地蔵像 来た道の脇道を300mあまり南下すると、国道16号線にでます。    脇道 牡丹が綺麗 国道16号線 国道16号線に面し「高倉氷川神社」がありました。 屋根で保護された朱の鳥居と、その左側に「地蔵堂」があります。    保護された朱の神明型鳥居 地蔵堂 同 延命地蔵像  境内社 国道に沿って60mほど南に、二之鳥居と「社殿」があり、石段の横に幾つかの石碑が並んでいました。    神明型鳥居 社殿 水舎    小社 小御嶽石尊大権現の石碑 石尊大権現/秋葉大権現の石碑   石灯籠 宋風獅子型狛犬 天明六年(1786) 造立 この辺りは高台にあたる為 苦労して下り口を探し、豊高橋まででて入間川の支流霞川に沿って扇橋に向かいました。 霞川の豊高橋付近は、入間市景観50選のひとつに選ばれていてこの時期川沿いの八重桜が見事でした。    豊高橋 霞川 扇橋  扇橋より 八重桜が満開の霞川 扇橋を渡り入間霞川団地を通り抜けると、創建は鎌倉時代の武蔵野七福神の弁財天を祀る「光福山長泉寺」です。 氷川神社からは、花見をしながらほぼ1,000mのウォーキングでした。 ここの大黒天は、豊臣秀吉が出世開運の守護神として護持されたうちの一体で「甲子大黒天」と呼ばれています。   南側 寺院門 寺院門脇 石灯籠 宝暦十一年(1761) 造立   東側 山門 山門前 大黒天の石碑 本堂の前には、「触り大黒」と書かれた高さ50cm位の木像が置いてありました。   鐘楼 青銅の道元禅師像   水舎 石灯籠    本堂 同 触り大黒 同 恵比寿様と剣を持つ大黒様 門前の町屋通りを北へ、入間市駅方向へと向かいます。  町屋通り 100mあまり先に、通りに面して「豊岡愛宕神社」の鳥居が見えます。 更に90mほど奥には、微かに二之鳥居が見てとれます。 境内には、南朝の忠臣新田義興公に因んだ「義興の従者十三人の首塚」とか「新田義興の首塚之松」がありました。    神明型一之鳥居 神明型二之鳥居 参道の石段    境内社 蚕影神社 更に石段 水舎    和風獅子型狛犬 拝殿 境内社 日枝神社    十三塚の石碑 首塚之松の石碑 首塚之松 更に町屋通りを北へ進むと、埼玉県道226号線と合流し入間市駅へと続きます。 愛宕神社から800mの、駅ビル西武入間ペペ2階の西武池袋線入間駅南口に着いたのは14時20分でした。   県道との合流 豊岡交差点 埼玉県道226号線   入間市駅南口 駅前ロータリー 2ヶ月かけての「武蔵野七福神巡り」も、今回で完結しました。 七福神巡りは、一挙に廻る方が印象に残ります。 武蔵野三十三観音巡りと併わせて巡拝したので、一寸期間をおいたような感がしました。 今回は8Kmあまりの巡路でしたが、天候と景観に恵まれてほとんど疲れが残りませんでした。 武蔵野三十三観音巡りは、次回で完結させます。 |