|

犬山・伊勢巡り |

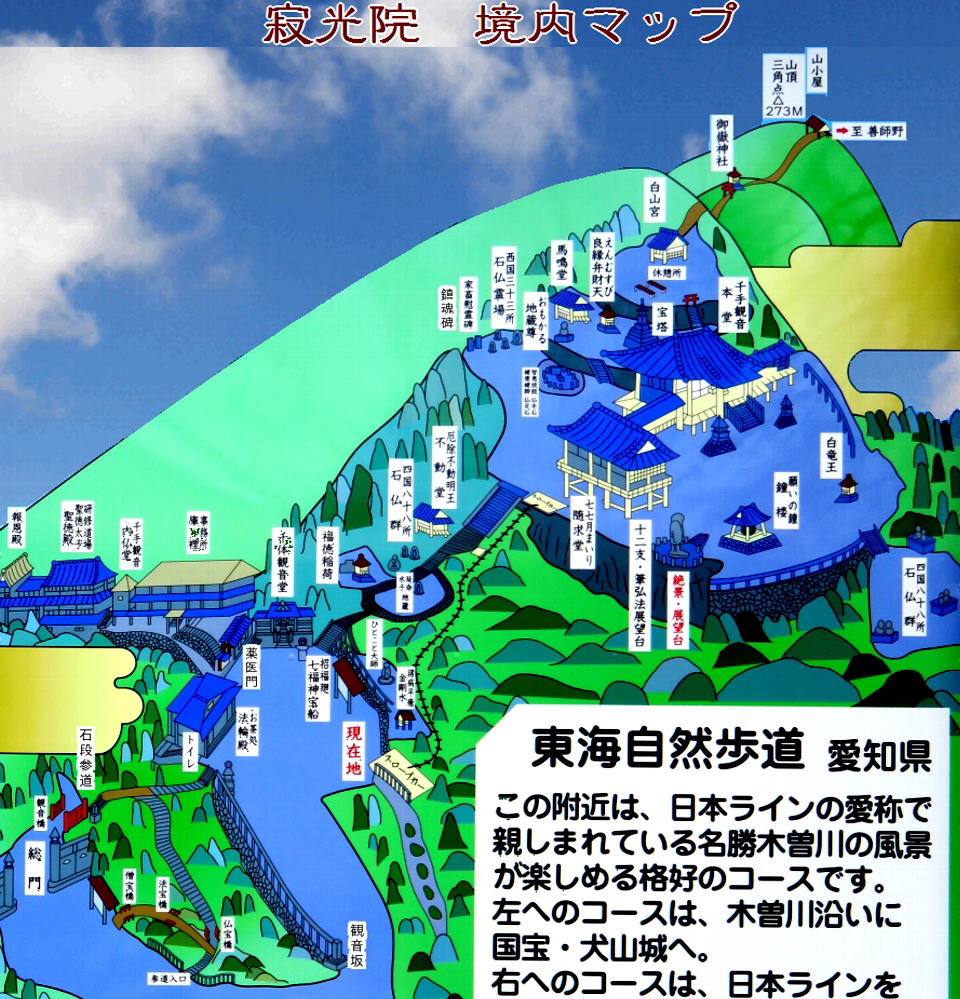

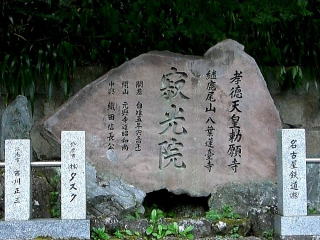

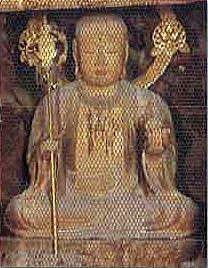

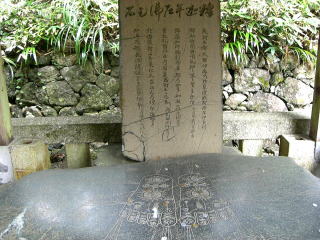

1年振り5回目の入社同期会旅行で、今回は「犬山−伊勢・鳥羽」方面を走りました。 2009年9月1日(火) 晴れ 「飛車山龍音寺 (間々観音)」 12:30〜13:00 最初の訪問は、尾張三十三観音の第二十四番札所かつ尾張西国三十三観音の第五番札所の「間々観音」です。 本尊の千手観音像には授乳の願いに御利益があるとされていて、日本唯一の"お乳のお寺"として知られています。 尾張徳川家の菩提寺である建中寺から移築された重厚な山門を潜ると、境内のいたるところに女性の乳房をかたどった 石造とかおっぱいの絵馬が見受けられます。    寺院門碑と山門 手水もおっぱいから 水子観音像    慈乳観世音菩薩像 阿弥陀堂 線香立てもおっぱい形    巽堂 おっぱい絵馬 観音堂 (本堂)   本尊の千手観音像 おびんずる様    観音堂前の13層の仏塔 石塔の側面1 石塔の側面2   石塔の側面3 石塔の側面4 「田縣神社」 13:20〜14:00 県道27号線沿いの、祭神は御歳神と玉姫神で五穀豊穣と子宝の神である「田縣神社」に寄りました。 境内には、男根をかたどった石が多数祀られています。    明神型鳥居 手水舎 本殿    一対の男茎形と女陰形の石造物 宗風獅子型狛犬 奥宮   男茎形の手水鉢 珍宝窟の玉さすり 「犬山城−三光稲荷神社−針綱神社」 14:20〜15:30 今日の目的地「犬山城」に着きましたが、「三光稲荷神社」と「針綱神社」が隣接しているので順に巡拝させていただ きました。  犬山城は木曽川沿いの高さ約88mほどの丘に築かれた平山城で、現存天守は国宝に指定された4城のうちの一つです。 天守最上階からの景観は素晴らしく、木曽川に架かるツインブリッジ (犬山橋) とライン大橋が映えて見えます。    本丸門 犬山城 天守 天守より城内    天守よりツインブリッジ 天守より伊木山とライン大橋 木曽川からの犬山城 犬山城の南の登城入り口近くにある「三光稲荷神社」は、犬山城主成瀬家歴代の守護神として天下泰平・五穀豊穣・商 売繁盛・交通安全の祈願がされてきたとのこと。   神社名碑と明神型一之鳥居 鳥居脇 お稲荷様    明神型二之鳥居 鳥居脇 石灯篭 手水舎    明神型三之鳥居 鳥居脇 お稲荷様 百度石   境内社 末廣稲荷社 同 社殿   三光稲荷神社 社殿 社殿前 お稲荷様   境内社 三狐地稲荷社 同 石碑    境内社 姫亀社 同 社殿 女陰石   犬山城へ続く参道 犬山城側の明神型鳥居 三光稲荷神社に隣接して、犬山城の守護神「針綱神社」があります。   神社名碑と明神型一之鳥居 鳥居脇 宋風獅子型狛犬 明治三十八年(1905) 造立   神馬舎 拝殿   境内社 御建宮社 明神型鳥居 同 社殿   境内社 市荷社 百度石   境内社 秋葉社 明神型鳥居 同 社殿   境内社 金比羅社 境内社が続く この後、木曽川にて「舟遊び (夕食) と鵜飼ショー」を楽しみ1日を終えました。 2009年9月2日(水) 曇り 「継鹿尾山八葉連台寺寂光院」 5:30〜6:30 早起きし、尾張最古刹の山寺で "もみじでら" として知られる「寂光院」を参拝しました。 まだ紅葉には早いので、境内に点在する石仏をゆっくりと鑑賞することが出来ました。  山頂の本堂までは「恵比寿坂」から始まる360段の「七福坂」を上りますが、途中の山腹には四国八十八ヶ所の石仏群 が点在し飽きることがありません。 石段の中ほどには、東海三十六不動尊霊場の第二番札所「不動堂」があります。   参道 参道の石造物    同 拡大画像 五層の石塔 同 拡大画像 お迎え地蔵像 同 拡大画像 石灯籠    参道 お見送り大師 十三層の石塔 寺院名碑    手水と水掛地蔵像 七福神宝船の石碑 千躰観音堂   本尊の千手観音像 本堂までの360段の石段    ------------------------------------------------- 四国八十八ヶ所の石仏群 ----------------------------------------------    ------------------------------------------------- 四国八十八ヶ所の石仏群 ----------------------------------------------    ------------------------------------------------- 四国八十八ヶ所の石仏群 ----------------------------------------------    ------------------------------------------------- 四国八十八ヶ所の石仏群 ----------------------------------------------   福徳稲荷社 同 社殿   不動堂 同 不動明王像 石段を上りきった処には、「本堂」と渡廊下で結ばれる「随求堂」そして「筆弘法大師筆塚」「鐘楼」などがあります。 本堂の左側奥には、家畜やペットの守護の「馬鳴堂」と良縁結びの「弁天堂」があります。 更にその横には、西国三十三観音石仏が並んでいました。 そして山頂にも、四国八十八ヶ所の石仏群が点在していました。   本堂 随求尊籠堂    筆弘法大師筆塚 同 弘法大師像 十二支の一つ辰    鐘楼 手水鉢と地蔵菩薩像 第八十七番の石仏    石灯籠 石灯籠 地蔵菩薩像 享保十一年(1726) 造立 宝暦六年(1756) 造立    本堂の左側奥 二つのお堂 同 馬鳴堂 同 弁天堂    宝篋印塔 西国三十三観音石仏 おもかる地蔵    --------------------------------------------------- 本堂裏側の石仏群 --------------------------------------------------    白山宮 神明型鳥居 同 社殿 同 金刀比羅神社の石碑    ------------------------------------------------ 四国八十八ヶ所の石仏群 -----------------------------------------------    ------------------------------------------------ 四国八十八ヶ所の石仏群 -----------------------------------------------   -------------------------- 四国八十八ヶ所の石仏群 -----------------------------    下りの石段 布袋坂 布袋坂 二体の石仏 同 拡大画像 「多度大社」 9:30〜10:30 伊勢神宮との関係が深く、「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片参り」とも詠われた「多度大社」を詣で ました。 当社は多度大社と通称されていますが、本宮を「多度神社」、別宮を「一目連神社」、更に摂社の「美御前社」の三社 の総称が「多度大社」であるということです。  「於葺門」をくぐると、右が「別宮・一目連神社」、左が「多度神社本宮」です。 真新しい冠木鳥居は、愛知県の熱田神宮の寄贈による木を使って昨年12月に造営したものです。 私にとっては、5月に催される境内の2mほどの絶壁を駆け上る「上げ馬神事」の印象が深い。 上げ馬神事の急坂傍の「神馬舎」に、神事で活躍したと思われる白馬錦山号がいましたので、100円を支払い餌をあげ ました。    車窓より道路を跨ぐ伊勢大鳥居 境内 大石灯籠 境内 全景    末社 鉾立社 上げ馬神事の急坂 同 坂の上から見下ろす   伊勢一之鳥居 神馬舎 錦山号   神楽殿 手水舎    伊勢二之鳥居 さざれ石 筆塚    石灯籠 石灯籠 神馬舎    冠木鳥居 末社 皇子社 神門 於葺門    摂社 美御前社 同 石灯籠 末社 神明社    本社 別宮 一目連神社 御手洗場 「関宿−九関山宝蔵寺地蔵院」 11:00〜11:30 「関宿」は、江戸時代には参勤交代で賑わい東海道47番目の宿場町として栄えました。 また、古代からの交通の要衝であり、古代には越前の愛発・美濃の不破とともに古代三関の一つ「伊勢鈴鹿の関]が置 かれていたところです。 町名もこの鈴鹿の関に由来します。 東追分(木崎)から西追分(新所)まで約1.8kmにわたり、江戸時代から明治時代にかけて建てられた古い町家 200軒あまりが保存されていて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。     旧東海道関宿の石碑 関宿の町並み 東海道関宿の石碑   眺関亭2階よりの眺め 関地蔵院前の町並み 「関地蔵院」は、 関宿のほぼ中央に位置し境内の「本堂・鐘楼・愛染堂」の三棟が国の重要文化財に指定されています 。 本尊地蔵菩薩座像は、わが国最古の地蔵菩薩と言われています。 「愛染堂」は、室町鎌倉の建築様式としては 三重県下最古のものとのこと。 本堂に向かい合う塀に、地蔵堂と塀に組み込まれたいくつもの祠に地蔵像が安置されていました。    関地蔵院 国重文 本堂 手水舎    国重文 鐘楼 知行付けの鐘 一休和尚像 塀に組み込まれた祠に地蔵像 寛文十一年(1671) 造立 天保十一年(1840) 造立    本堂に向き合う地蔵堂 同 羅漢像 国重文 愛染堂    鎮守地蔵天神社 地蔵菩薩像 本尊 地蔵菩薩坐像 (転載) 「高田山専修寺」 13:00〜14:30 浄土真宗最大宗派の東西本願寺に匹敵する (国の史跡に指定された) 広大な境内を持つ「高田本山専修寺」を、末寺住職 のガイドで巡拝します。 山門の正面に位置する「御影堂」(間口23.71m・奥行20.07m・単層寄棟造) があたかも本堂のように雄大ですが、通 閣 (渡り廊下) で結ばれている左側の一回り小さい「如来堂」(間口10.03m・奥行10.04m・入母屋造) が本堂です。 そのつもりになって眺めると、なるほど造りは緻密で重厚に見えます。 いずれも、概観は派手な装飾を抑えた地味なお堂ですが、堂内は一転して華麗な装飾が目を奪います。   山門 手水舎   如来堂 (本堂) 同 堂内 本尊一光三尊阿弥陀如来像   唐門 (工事中) 手水舎   御影堂 同 堂内   鐘楼 親鸞聖人の墓 (右側石垣の中) 「伊勢神社 (外宮)」 15:50〜16:30 伊勢神宮は正式名称を「神宮」といい、宇治五十鈴川の川上にある「皇大神宮 (内宮)」と、山田原にある「豊受大神宮 (外宮)」の両大神宮を中心として、14所の別宮・43所の摂社・24所の末社・42所の所管社があります。 「神宮」は、これら125宮社の総称です。  「外宮」は、正式名を豊受大神宮といい、神々に奉る食物を司る神として、全国神社の本宗と位置づけられました。 「多賀宮」は、豊受大御神の荒御魂をおまつりしている外宮第一の別宮です。 「土宮」は外宮の土地の守り神、「風宮」は元寇時に神風を吹かしたと伝えられます。 20年ごとに全く同じ形で建て直される「式年遷宮」があるためか、神明造りの建物は全体的にシンプルに思えました。   手水舎 伊勢型一之鳥居   御正殿 御垣内   別宮 土宮 同 全景   別宮 多賀宮 同 全景    別宮 風宮 同 全景 五丈殿・九丈殿 「二見が浦−二見輿玉神社」 17:10〜17:50 順番が後先になりましたが、本来伊勢神宮参拝の前に禊をする場所「二見興玉神社」に参拝しました。 「二見興玉神社」は、夫婦岩の沖合約700mの海中に沈む、祭神猿田彦大神縁の興玉神石を拝する神社です。 猿田彦大神は天孫降臨の際に高天原と豊葦原中津国の間の道案内を勤めたことから「道開き(導き)の神」といわれて この神のお使いはカエルとされています。 このため、境内には無数のカエルの石像が配置されていました。 「夫婦岩」は日の大神(天照大神)と興玉神石を拝むための鳥居の役目を果たしていのですが、今回は残念ながら日の 出を拝むことができません。 弟である素戔嗚尊の乱暴で天照大神がお隠れになった「天の岩屋」を拝しましたが、隠れるにしては少々狭いような祠 でした。    二見が浦 二見興玉神社 明神型鳥居 百度石    夫婦岩 境内社 龍宮社 和風獅子型狛犬    遥拝所 海王大和国 (カエルの置物が一杯) 二見興玉神社 拝殿   天照大神像と天の岩屋碑 天の岩屋 社殿   手水舎 同 拡大画像 満願蛙・二見蛙 2009年9月3日(水) 曇り 「伊雑宮」 5:30〜7:00 今朝の神社詣では、磯部の大神宮さん「伊雑宮」まで脚を延ばしました。 「伊雑宮」は、10社ある内宮別宮の中で、伊雑宮は荒祭宮・月讀宮・瀧原宮に次ぐ順位ですが、かっては「伊雑皇大 神宮は日本最初の宮で、のちに内宮が鎮座し、次いで外宮が鎮座した」とする「伊勢三宮説」で物議をかもしました。 早朝ながら、社務所は6時30分より開いていました。   伊勢型鳥居 手水舎   社殿 同 全景    巾着クス 天八衛神社 伊勢三宮奉讃献燈 朝食の後、鳥羽水族館を見学し伊勢志摩スカイラインを朝熊山山頂展望台へと向かいます、 「勝峰山兜率院金剛證寺」 10:30〜11:30  伊勢志摩地方では最高峰(標高555m)の朝熊山展望台より伊勢湾の雄大なパノラマを眺望した後、山頂近くの 「金剛証寺奥の院」に参拝しました。 伊勢神宮の鬼門を守る寺として、神宮の奥の院ともいわれ「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」と伊勢 音頭の一節にも唄われ、参宮する人々は当寺に参詣するのが常だったようです。 極楽門を潜ると高さ2〜8mの一万本もの塔婆があり、霊界にでも来たような異様な雰囲気をかもしだしています。   極楽門 青銅の天衣菩薩像    おくのいん二丁の供養塔 宝篋印塔 三界萬霊 二体の地蔵像    三界萬霊 宝塔 三界萬霊 同 地蔵菩薩像   塔婆の供養林 巨大卒塔婆    九鬼嘉隆の五輪塔 同 拡大画像 宝篋印塔    石灯籠の火袋に地蔵像 祠の供養塔 同 地蔵菩薩像    手水舎 塔婆の価格見本 (1万円〜15万円) 奥の院 呑海庵    子育地蔵菩薩像 ------------------------------ 地蔵菩薩の石仏群 ------------------------------   ------------------------------ 地蔵菩薩の石仏群 ------------------------------    宝篋印塔 同 拡大画像 国史跡 朝熊山経塚群 奥の院を後に、朝熊山南峰(経ヶ峯)東腹にある「金剛証寺」へと向かいます。 駐車場より裏参道の石垣脇を上り「開山堂」を経て表参道にでました。 練間橋に架かる蓮殊橋の向うに見える国の重要文化財「雨宝堂」、「大師堂」「観音堂」「庚申堂」、国の重要文化財 「本堂 (摩尼殿)」を順に廻りました。 仁王門の表側には「阿吽の仁王像」、裏側には「雨宝童子像と明星天子像」が配置されています。 仁王門を下りた右側に「おちんこ地蔵 (子授け地蔵)」 のお堂があり、おちんこを露出した大小二体の地蔵が安置されて いました。    裏参道の石垣 石垣沿いに石仏群 二体の地蔵菩薩像   二体の地蔵菩薩像 開山堂    表参道への山門 金佛 (阿弥陀佛) 百度石    仁王門 同 阿吽の仁王像 同 裏側 雨宝童子像と明星天子像    鐘楼 (四面)東西南北と陰刻された道標 左さんけい道と陰刻された道標 文政元年(1818) 造立   練間の池と朱塗りの太鼓橋 雨宝堂   大師堂 同 南無観音菩薩像と開祖弘法大師像   観音堂 矢負地蔵尊 (身代り地蔵尊) 厄除け六地蔵 (重軽地蔵尊)   庚申堂 同 蓮華庚申像   佛足跡石のお堂 同 佛足跡石 天保四年(1833) 造立    手水舎 青銅の三層の塔 五層の石塔   本堂より練間の池を臨む 国重文 本堂(摩尼殿)    福丑像 智慧寅像 本堂脇の石灯籠    求聞持堂 常夜灯 宝篋印塔    三体の地蔵菩薩像 おちんこ地蔵像 同 拡大画像   馬頭観世音菩薩像 同 拡大画像 この後、五十鈴川の袂で名物「てこね寿司」を賞味しました。 「伊勢神宮 (内宮)」 13:00〜14:30 内宮の門前町「おはらい町・おかげ横丁」を鑑賞しながら、「伊勢神宮 (内宮)」に向かいました。   おはらい町 おかげ横丁  五十鈴川に架かる全長101.8mの宇治橋は、平成25年に控えた「式年遷宮」に向け架け替え工事中でした。 宇治橋から御正殿に至る参道の中間地点に「神楽殿」「御饌殿」「五丈殿」があります。 「御正殿」に鎮まる天照大御神は、我が国で最も貴く国家の最高神とされています。 「荒祭宮」は、内宮に所属する10別宮のうち、第一に位しています。 殿舎の規模も、第一別宮として正宮につぐもの です。 内宮の別宮のひとつ「風日祈宮」は、天候の順調や農作物の豊作を司る風の神を祀る神社で、元寇の際に神風を吹かせ 国難を救ったのはこの風日祈宮の力と伝えられています。    伊勢型大鳥居 架け替え工事中の宇治橋 五十鈴川の御手洗場    神宮杉 御饌殿 神楽殿   五丈殿 御正殿   荒祭宮 同 全景   風日祈宮 同 全景 おはらい町の中程「赤福本店」で寛いだ後、帰路につきました。 |