|

豊島区の旧鎌倉街道 |

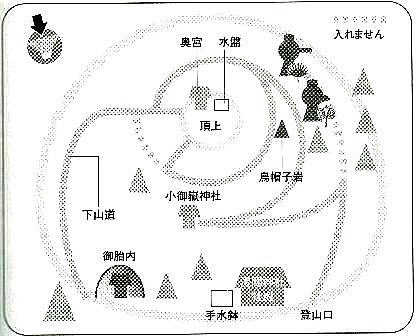

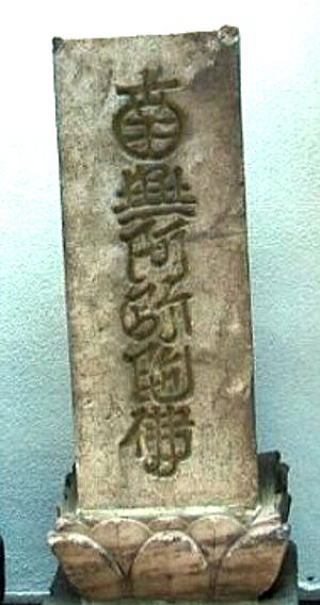

毎月、読売新聞から配布される「池袋15'」という小冊の9月号に「豊島の歴史再発見「旧鎌倉街道」を歩く」という記事 が特集で組まれていました。 4ページに亘り、都電荒川線鬼子母神駅から面影橋駅までの「旧鎌倉街道」史跡巡りの 紹介でした。 距離的には高々1Km程度の散歩道のようなものですが、この道沿いには歴史スポットが多く点在しており、私の探究心 をそそりました。 今回の探索ルートは、池袋から雑司ヶ谷霊園を経由し鬼子母神から面影橋まで約3Kmの旧鎌倉街道の道程+300m先 の高田富士登頂を計画しました。 途中、江戸五色不動の一つ「目白不動尊」がある金乗院を訪れるのも楽しみです。 敬老のこの日、老体に鞭打ちながら「池袋15'」を片手に、西武池袋線中村橋駅9時10分発の電車に滑り込みました。   商店街からの中村橋駅 駅北口 まずは、池袋東口より南池袋公園を経由し、公園周りを取り巻くように点在するお寺を鑑賞しようと勇んで一歩を踏み 出しました。 確かにお寺は数多くありましたが、一様にこじんまりとしていて門を閉ざしており 中には入ることはかないませんでし た。   起点の池袋駅東口 途中の仙行寺門前に大瓦 池袋から雑司ヶ谷までの道は、途中から様々に入り組んでおり、首都高速道路を目印に沿って歩んでいましたが、 800mほど進んだところで予期せず「妙学山本教寺」の道標に巡り合うことが出来ました。 本堂がコンクリート造りでマンションに隣接しており、いかにも大都会の中のお寺さんと言う感じです。 境内には、東京都指定文化財の芭蕉門十哲「服部嵐雪の墓」とか浮世絵師「歌川豊春の墓」がありました。    妙学山本教寺の道標 寺院名碑と山門 線彫りの観音菩薩    マンションと隣接の本堂 服部嵐雪の墓(行年54才) 浮世絵師歌川豊春の墓 本教寺と同じ入り口の奥に「長遠山寛受院」がありました。 普通の住宅の玄関前に寺院名碑があり、この住宅の横手が本堂になっているようです。    寺院名碑 民家風の本堂 5体の水子地蔵像 都電荒川線の踏切を渡り、寛受院より150m「雑司ヶ谷霊園」の有名人のお墓巡りをしました。 お彼岸が近いということもあり、墓参りの人が多く目立ちました。 目的の、竹下夢二・夏目漱石の墓は直ぐに見つかりました。他の著名人の墓は、次回のテーマとします。    霊園入り口 竹下夢二の墓 行年51才 夏目漱石の墓 行年49才   路傍の石仏1 路傍の石仏2 霊園管理事務所の先、下った所の十字路右角に「不動山寶城寺」がありました。    寺院名碑 本堂 五層の石灯篭 線路沿いに鬼子母神へ向かう途中で、やってくる電車に出会いました。 後ろにはサンシャイン60が見えます。 車内の雰囲気はバスに似ていますが、やはり電車です。 でも信号では止まります。 そのゆったりとした動作は、こ の辺りの風景にとても馴染んでいました。  都電荒川線を走る電車 線路沿いに400m、都電荒川線鬼子母神駅に出ました。 踏切を渡り250mで、「鬼子母神堂」の入り口です。 ケヤキ並木の参道を取り巻く店の雰囲気は、まさに下町情緒そのものでした。 境内の右側には、雑司が谷七福神の大黒天を祀る「大黒天堂」があり、その先に鬼子母神像が配置されています。 境内の左側には、境内社と金剛不動尊が祀られている「法不動堂」があります。 正面の「鬼子母神堂」は、権現造りの大型神社建築で 国指定重要文化財に登録されています。    ここから参道が始まる 東京都指定天然記念物 ケヤキ並木 参道から境内    境内の仁王像 力石 五拾貫目以上も 円柱の百度石    大黒天堂 同 堂内 大黒天像 鬼子母神像   法不動堂 同 堂内 金剛不動尊像    法不動堂横 二基の石造 同 一字一石妙経塔 同 五層の石塔    法明寺鬼子母神堂 寺院名碑 社殿前 和風獅子型狛犬 境内の左側に、境内社「武芳稲荷神社」がありました。 元々は武芳稲荷神社が先で、武芳稲荷神社の境内に鬼子母神堂が建てられたのだそう    境内の左に朱の鳥居群 神明型鳥居 鳥居の脇に4体の石仏   金網で保護されたお稲荷さま 明神型鳥居と朱塗りの社殿 鬼子母神へのケヤキ並木も鎌倉街道の一部と言う説もありますが 来た道を鬼子母神駅まで250m戻り、いよいよ 「旧鎌倉街道」に入ります。 駅から250mで目白通りに出ました。 この高田の信号傍の角に、小さな社がありました。 高田信号の辺りから、旧鎌倉街道名残りの宿坂が始まっています。    信号傍の小さな社 旧鎌倉街道名残りの宿坂 宿坂を下りきった辺り 宿坂を下りきった処に、五色不動の一つ目白不動で有名な 関東三十六不動霊場第十四番札所「神霊山金乗院慈眼寺」 (目白不動尊)がありました。 山門右手上を見ると、数メートル先に小さな「目白不動尊堂」がありました。 目白不動尊は、断臂不動明王と言い 50年に一度開帳されてきた秘仏なので、今回拝観は叶いませんでした。    江戸時代の雰囲気をもつ山門 山門前の地蔵菩薩像 同 目白の不動尊像    目白不動尊堂 同 社殿 同 目白不動尊像(転写) 正面は、鉄筋コンクリート造りの本堂でした。 本堂の前には、「 倶梨伽羅不動庚申像」が祀られています。    鉄筋コンクリート造りの本堂 本堂前 倶梨伽羅不動庚申像 同 拡大画像 寛文六年(1666) 造立 目白不動尊堂の左は 墓所への昇り坂道、本堂の裏手まで一面が墓でした。 慈眼寺では、数多くの石仏・石造に出会うことが出来、充実したひと時を過すことが出来ました。 慶安の変で江戸幕府の転覆を図った「丸橋忠也の墓」・青柳文庫の名前の由来となった「青柳文蔵の墓」などもありま した。   屋根付きの丸橋忠也の墓 同 拡大画像    右手に3体の地蔵菩薩像 同 六地蔵像 同 地蔵菩薩像    墓地入口に2基の庚申塔 元禄五年(1692) 造立 延宝五年(1677) 造立   墓地への上り口 如意輪観音像     3基の庚申塔 万治二年(1659) 造立 延宝四年(1676) 造立   庚申塔と地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 寛文八年(1668) 造立   如意輪観像音と青面金剛像 馬頭観音像と十一面観音像    青柳文蔵の墓 行年79才 無縁法界萬霊塔 墓横に3体の石仏 慈眼寺の直ぐ前に、根性院の道標がありました。  根性院の道標 狭い参道を東に100m入ると、朱塗りの山門が目につきました。 「金剛宝山根性院延寿寺」の本堂は、鉄筋コンクリート2階建・外階段・ガラス張りのモダンなデザインでした。    朱塗りの山門 道標と2基の庚申塔 同 三猿の庚申塔と青面金剛像の庚申塔    葵紋の入った手水石 モダンな本堂 大日如来像 100mの参道を戻り 更に180m進むと、東京三十三観音霊場21番札所「大鏡山南蔵院薬師寺」に出ました。 ここでは、可愛らしい表情の「馬頭観音像」に出会いました。 このお寺も、鉄筋コンクリート 2階建・外階段の「本堂」で、2階に「鐘楼」がありました。 この辺りの寺院は、一様にコンクリート造りの新しい本堂が多かったように思えます。   南蔵院 入り口 未だ新しい馬頭観音像     二基の庚申塔と二基の石碑 同 青面金剛像の庚申塔 三猿のみの庚申塔 二基の馬頭観世音の石碑 貞亨三年(1686) 造立 延宝八年(1680) 造立     二体の石仏と二基の庚申塔 同 不動明王像・地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 三猿のみの庚申塔 享保二十年(1735) 造立 元禄十二年(1699) 造立    無縁法界萬霊塔1 無縁法界萬霊塔2 六地蔵像    水子地蔵像 馬頭観音像 百度石   コンクリート造りの本堂 鐘楼 南蔵院を出ると、50m先斜め前に黒ずみがっちりとした明神型鳥居が聳える「高田氷川神社」がありました。 氷川神社の鳥居を潜ってすぐ右脇に、豊島区有形文化財に指定されている「古い狛犬」が鎮座していました。 吽の狛犬は 顔が剥落していましたが、貫禄は充分です。    明神型鳥居 鳥居脇 古い和風獅子型狛犬 百度石 寛政二年(1790) 造立 文化四年(1807) 造立    社殿 社殿前 和風獅子型狛犬 境内の高田姫稲荷社 更に南に進むと、オリジン電気正門脇の一隅に「如意輪観音像の石碑」がありました。 太田道灌の逸話でお馴染みの「山吹の里石碑」です。 進行方向からは死角になっていて、急いでいると見過ごしていたかもしれません。   山吹の里石碑 同 拡大画像 貞享三年(1686) 造立 そして直ぐ傍の橋が、南こうせつとかぐや姫のヒット曲「神田川」の舞台の「面影橋」です。 「小さな石鹸カタカタ」鳴らして行った横町の風呂屋が、今でも山吹の里にあるという話です。 面影橋を渡り、直ぐの面影橋交差点を左折します。 神田川に沿った 新目白通り(都道8号線)に、都電荒川線の面影橋駅があります。    面影橋 面影橋より神田川を望む 新目白通り 都電荒川線面影橋駅 一つ目の交差点を右折し 更に先の水稲荷神社前交差点前の石段が、眼病・水商売・消防の神様「水稲荷神社」の表参道 です。 高田氷川神社から、600mほどの距離です。 新宿区の稲荷神社では、花園神社に次いで大きいそうです。 参道の石段を上ると、高田馬場の仇討ちに堀部安兵衛が助太刀に入ったことを記した「堀部安兵衛之碑」があります。 向かい側に、目的の 富士塚第一号と言われている「高田富士」がありますが、残念ながら柵が置かれ閉山中でした。 参道右側の鳥居をくぐると、左側に「手水舍」と境内社「大国社」更に先に「祓所」が配置されています。   水稲荷神社 表参道 寺院名碑   堀部安兵衛之碑 高田富士塚入口    明神型鳥居 大国社 同 大黒天像   手水舎 祓所 参道に戻り 更に進むと、参道は直角に曲がり 正面に「拝殿」左側に「神楽殿」が並ぶ境内になります。 境内の左奥に 境内社「戸塚稲荷神社」があり、鳥居の前に 欠けた耳と身体の痛い場所を交互にさすると痛みが取れる との霊験がある「耳欠け神狐」が鎮座していました。    社殿への石段 社殿前 お稲荷さま 拝殿   神楽殿 西参道 明神型鳥居    境内の左奥 戸塚稲荷神社 同 耳欠け神狐像 社殿の裏は、小高い丘のようになっている「冨塚古墳」です。 丘の麓には、三つの鳥居が並び神域を創っています。 右側には、境内社の 天神様を祀る「北野神社」があり「富塚古墳石室」と「富塚古墳入口」が続きます。 「富塚古墳石室」は、お狐様たちが棲まうという「狐穴」で 穴の奥に鳥居がみえます。 西側にも、石板で閉じられた 「石室」がありました。 古墳入口の石段を上ると、丘の上には稲荷社の小祠が散在し更に神狐像が溢れ、異様な雰囲気を醸し出しています。 珍しい六角形をした祠の「水神社」のほか、「正一位淸照彦那大神」及び「稲荷大明神・正壽稲荷大神」の祠もありま した。  社殿の裏に三連の鳥居    境内社 北野神社 神明型鳥居 同 社殿 同 神社名碑    富塚古墳石室 明神型鳥居 同 拡大画像 西側の石室    富塚古墳入口 明神型鳥居 明神型二之鳥居 富塚古墳の上    朱の祠 頂上の祠 水神社   正一位淸照彦那大神 稲荷大明神・正壽稲荷大神 更に拝殿を回り込むと、二つの境内社 清水徳川家の氏神であった「三島神社」と早稲田大学構内から遷された「高木神 社(相殿として事比羅神社・水神社)」がありました。    境内社 三島神社 小祠 境内社 水神社・高木神社・事比羅神社 神明型鳥居 同 社殿 塀越しに見える「高田富士」と思しき小高い丘を眺めつつ帰路につきます。 新目白通りを右折し、都電荒川線早稲田駅に着いたのは12時30分でした。   帰りに塀越しの高田富士(?)を望む 都電荒川線早稲田駅

|