|

川越寺院 石仏巡り(1) |

久し振りに、川越の街をゆっくり巡ってみようと思い周りを見渡すと、西武鉄道発行「小江戸川越」のパンフレット

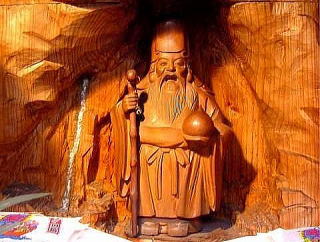

が目に入りました。 内容は、「小江戸川越名所めぐり (全行程約5Km)」「小江戸川越七福神めぐり (全行程約6Km)」2コースのウォー キングMAPが記載されていました。 今回は、寺院の多い「小江戸川越七福神巡り」を基に、石仏などを求めて近くの寺院・神社も巡ることにしました。 西武新宿線本川越駅に着いたのが、10時20分です。  本川越駅 駅から270m進むと、西武線駅とJR線駅をつなぐクレアモール商店街に面して「佛名山常行院西雲寺」がありました 。 本堂の右奥に、日限三体地蔵尊が祀られている「三体地蔵尊堂」がありました。    寺院名碑と山門 鐘楼 延命地蔵像 平成六年(1994) 造立 貞享三年(1687) 造立    本堂 石碑・石塔群 同 六面体地蔵尊石像 承応四年(1655) 造立    三体地蔵尊堂 同 日限三体地蔵尊(転写) 石仏群 西雲寺から340m先、クレアモール商店街を東に入ったところに 旧村社「川越八幡神社」がありました。 境内には、足腰健康の神様で相撲稲荷とも云われる「民部稲荷神社」があります。    明神型の鳥居 (西側) 参道 民部稲荷神社 神明型鳥居    オブジェ風のお稲荷さま 縁結びの木の袂に道祖神 八幡宮 明神型二之鳥居   拝殿 宋風の獅子型狛犬   かなり年代の和風獅子型狛犬 明神型一之鳥居 (南側) 途中、交差点の角に「稲荷神社」があり、はっきりとした顔立ちのお稲荷さんがいました。    明神型の鳥居 お社 劇画的なお稲荷さま JR埼京線川越駅を通過しました。  JR埼京線川越駅 川越八幡宮から650mで、川越七福神の第一番毘沙門天を祀る「道人山三心院妙善寺」に到着です。 門は閉じられており閑散としていて、とても人気スポットとは縁遠い風情でした。 通用門から入れて頂いた境内には「さつまいも地蔵尊」のお堂があり、門の外に六地蔵などの石仏が置かれていまし た。 本堂の閉戸のすき間から、「毘沙門天像」を拝観させて頂きました。   寺院名碑と本堂 同 拡大画像 毘沙門天像   さつまいも地蔵尊 同 拡大画像    六地蔵像 延命地蔵 石仏群 妙善寺を東へ550m進むと、国道16号に突き当たる手前の小高い丘に「仙波氷川神社」がありました。    明神型一之鳥居 神明型二之鳥居 拝殿    拝殿裏の本殿 宋風の獅子型狛犬 境内社 稲荷神社 近道と思い、神社の裏から出て国道16号線沿いの細い道を往きました。  国道16号 氷川神社から300mほどで、武蔵野国十三仏霊場第一番札所「自然山大日院天然寺」に着きました。 丁度打ち水をしていたお寺のご婦人が、石仏類を案内してくれました。 本堂右手に、川越七福神の第二番「寿老人を祭るお堂」がありました。 「十三佛偕同の塔」は、平成五年造立の新しい建造ですが、菩薩・如来・明王などの見本市のようで珍しく感じまし た。   裏門から見た本堂 寺院名碑と本堂   寿老人のお堂 同 寿老人像    お社とお稲荷さま 青銅の不動明王立像 十三佛偕同の塔    六地蔵像 無縁供養塔 木の下の地蔵菩薩像 途中、まだ新しい「馬頭観音の石碑」がありました。   馬頭観音の石碑 同 拡大画像 喜多院の末寺で川越観音として知られる「冷水山浄土院長徳寺」に着きました。 拝殿の床下には、コンクリート製の三つの祠が作られていて、石仏・石碑が納められていました。 山門の裏の石灯篭には、葵の門が陰刻されていました。 西側寺院門の近くに、「左むさしの/右かまくら」と陰刻のある道しるべ石がありました。 長徳寺には義父の墓がありますので、久し振りに墓の清掃をして日頃のご無沙汰を詫びつつお参りをいたしました。    本堂 本堂の下に三つの祠 同 庚申塔と馬頭観音の石碑    同 石碑 同 拡大画像 同 青面金剛像の庚申塔    山門と傳教大師像 同 拡大画像 山門より本堂を臨む

増上寺より寄贈された石灯篭 同 火袋に葵の紋 十三層の石塔 正徳六年(1716) 造立    青銅の稚児観音像 青銅の水子地蔵像 隣に千体地蔵尊が安置    地蔵堂 同 六地蔵像 本堂の屋根    無縁塔 地蔵菩薩像 剥落の進んだ地蔵菩薩像   道しるべ石 西側 寺院門 長徳寺からの740mを空腹と闘いながら黙々と進み、「松井山光西寺」の目新しい山門に辿り着きました。 境内は、工事中のようでしたので参拝を遠慮させて頂きました。    寺院名碑と山門 山門 本堂を一望 光西寺に隣接して100m先が、閑静な佇まいという表現通りの「星野山無量壽寺中院」です。 星野山無量寿寺の中には、「北院・中院・南院」の3院がありましたが、北院は喜多院となり、南院は現存していな いそうです。 狭山茶・河越茶の発祥の地でもあるらしいです。 歴代僧主墓地の一角には、見事な石仏が沢山並んでいました。 暫し、時間をかけて拝観させて頂きました。   道路より鐘楼門 鐘楼門近写   六地蔵のお堂 同 六地蔵像    歴代僧主墓地入り口の地蔵菩薩像 同 右側面 二体の地蔵菩薩像 宝暦九年(1759) 造立 元禄五年(1692) 造立  5体の石仏    同 左より 大日如来像・阿弥陀如来像 同 釈迦如来像・如意輪観音菩薩像 同 聖観音菩薩像 寛政二年(1790) 造立 元禄十四年(1701) 造立    阿弥陀如来像 地蔵菩薩像 如意輪観音菩薩像 文政四年(1825) 造立 元禄十一年(1698) 造立    中央 地蔵菩薩像 釈迦如来像 狭山茶発祥の地の石碑 正徳二年(1712) 造立 安永三年(1774) 造立    青銅の出世観音菩薩像 本堂 十一層の石塔    巨大な山灯篭 山門 寺院名碑と山門 道路際に、「喜多院/閻魔堂記念碑」の石碑と30個近くの石碑・石仏が雑然と置かれていました。  閻魔堂記念碑の石碑    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 青石の板碑  仙波東照宮〜喜多院 境内Map そのまま200m進むと、喜多院境内の南奥にある「仙波東照宮」にでました。 仙波東照宮は、「日光東照宮・久能山東照宮」とともに三大東照宮といわれています 「宮殿付き本殿」「瑞垣および唐門」「拝殿・幣殿」「随身門・石鳥居」は、国重要文化財に指定されています。 石階段を登った先の、拝殿入口の三つ葉葵門の柵は閉まっていました。    随身門 明神型の鳥居 拝殿へ続く石階段 寛永十五年(1638) 造立    拝殿 和風獅子型狛犬 二十六基の石灯篭 明暦二年(1656) 造立 境内を路なりに進むと、深淵な池に架かる太鼓橋と「厳島神社」が見えてきました。 厳かに太鼓橋を渡り、厳島弁財天に参拝をしました。   太鼓橋を渡ると厳島神社 厳島神社 (弁財天) もうこの辺りは、関東三十六不動霊場二十八番札所「星野山無量寿寺喜多院」(別称 川越大師) の境内になります。 「客殿・書院・庫裡・慈眼堂・山門・鐘楼門附銅鐘」は、国指定重要文化財に登録されています。 「本堂(慈恵堂)・多宝塔・番所・木造天海僧正坐像」は、埼玉県指定有形文化財に登録されています。 まず廚子に入った天海僧正の木像が安置された「慈眼堂」を拝観しました。 慈眼堂の裏には、高さ276Cm川越市最大といわれる 川越市指定考古資料の「延文の板碑」がありました。    慈眼堂への石階段 慈眼堂 同 天海僧正の木像が安置された廚子  延文の板碑 延文三年(1358) 造立 慈眼堂の向かい側に位置する「鐘楼門」は、楼閣造袴腰付入母屋造で本瓦葺の屋根をもっていて、縁には勾蘭をめぐ らし、壁面には前面に竜、背面に鷹の木彫が二個づつ嵌め込んである豪華な建造物です。 現在は、門が開かれるこ とはないようです。 鐘楼に懸けられている「銅鐘」には、元禄十五年(1702) の銘があります。    鐘楼門 (内側より) 鐘楼門 (外側より) 同 壁面彫刻 寛永十年(1633) 造立 一端外へ出て、「山門」より改めて喜多院を拝観します。 山門の前には、こじんまりとした白山権現の「白山神社」があります。    道路より山門 山門 右側が番所 山門右手に白山神社 寛永九年(1632) 造立    山門右手の番所 社殿 重厚な石灯篭   宝篋印塔 太子堂 喜多院には正月のだるま市にしか参拝したことがないので、「本堂 (慈恵堂) 」前の静かさは逆に異様に感じました。 本堂の右手には、川越七福神の第三番大黒天を祭っている「大黒天堂」があります。 左手には、苦労を抜いてくれるとういう「苦抜地蔵尊」が起立していました。 更に奥に進むと、「悪行を重ね、町奉行に追われたどろぼうがこの橋を渡って大師さまにお参りし、罪を深く悔い改め て救われ、善人になった」との由来がある「どろぼう橋」にでます。   大黒天堂 同 拡大画像 大黒天    慈恵堂 (正面) 慈恵堂 (右横) 多宝塔 寛永十六年(1639) 建立    宝篋印塔 苦抜地蔵像 どろぼう橋 どろぼう橋を戻り、本堂裏手に位置する 川超市指定史跡の「松平大和守家廟所」を覗いてみました。    重厚な門構え 沢山の苔生した石塔 松平家墓地の道標  入り口に亀のような石造 最後に、拝観料400円を払い、家光及び春日の局縁の書院・客殿を見学し、「五百羅漢」を拝観しました。 五百羅漢は、天明二年(1782) から 文政八年(1825) までの50年の間に民の寄進によって造られた石仏です。 当初の計画ではぴったり500尊の予定だったが、実際には538尊になったそうです。 もっと丁寧に顔写真を撮る予定でしたが、デジタルカメラのバッテリー容量に残量警告のランプが点灯し始めたので 、雑な撮り方になったのが残念です。 詳しい画像に興味がある方は「五百羅漢写真集」をご覧下さい。 ここでは、100枚近くの画像からお気に入りの被写体をチョイスして載せました。  お土産横の入り口    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 五百羅漢 ------------------------------------------------------ 喜多院山門の通りを隔てた前に、真新しい「仙波日枝神社」がありました。 「本殿」は、国重要文化財に指定されています。 日枝神社境内は、川越市指定史跡になっているようですが、あまり歴史観を感じませんでした。    明神型の鳥居 拝殿 本殿 更に先、山門から300mの処に「喜多院斎雲殿」がありました。    斎雲殿 六地蔵像 同 拡大画像  墓地入り口の聖観音像 元禄十二年(1699) 造立 成田山川越別院で、とうとうデジタルカメラのバッテリーが切れてしまいました。 原因は、逆光の撮影が多くフラッシュをたき過ぎた為と思われます。 次回からの留意事項といたします。 川越七福神寺はあと3寺院を残していますが、14時を過ぎており昼食も摂っていませんので今回はここまでとし、 残りの寺院巡りは別の機会にといたします。 本川越駅に戻り、食堂に落ち着いたのは14時30分でした。 <川越七福神寺巡り> ☆ 西雲寺〜日枝神社 |