| 清瀬 石仏巡り |

|

今年の石仏巡り初めは、清瀬・秋津地区にしました。 清戸道の起点となる清戸地区を丹念に巡りたいという気持ちと、清瀬市内に多く見られるという文化財を観賞しながら、秋津地区 まで脚を延ばしたいと思います。 新座地区の「平林寺」には、青春時代の思い出がありますが、一寸距離がありそうです。 今回も、海野弘著「武蔵野を歩く」を参考に、点在する路傍の石造物・寺院・神社などをピックアップして順路マップを作成しま した。 西武池袋線清瀬駅に降りたったのは、9時40分です。 駅北口より100m先の西友清瀬店まで、高架の歩行者通路ペデストリアンデッキが架かっていました。   清瀬駅北口とペデストリアンデッキ 駅前から続くけやき通り 駅北口から続くけやき通りの180m先の信号を左折し元町三叉路に向かう途中、駅前稲荷児童遊園の一角に「稲荷社」がありま した。

稲荷社 明神型鳥居 小祠 駅から550mの元町三叉路の角に、道路改修などで集められたと思われる6基の石碑・石仏が安置されていました。 三面馬頭観音像は道標を兼ねていて、塔の下部に「左八王子 大山道/右所澤 山口道」と陰刻されています。    6基の石碑・石仏 同 三基の馬頭観世音石碑と廻国塔 同 青面金剛像の庚申塔 右2番目) 嘉永七年(1854) 造立 享保十年(1725) 造立 右) 享保十二年(1727) 造立   同 三面馬頭観世音像 同 三面馬頭観音供養塔の道標部分 天明二年(1782) 造立 志木街道 (都道40号) を新座方面に向かい北東に進みます。 清瀬市内にはこの志木街道に沿って上清戸、中清戸、下清戸があり、あわせて三清戸と呼ばれています。 いずれにせよ、志木街道を北上すれば「清戸道」の起点を歩むことになることでしょう。   けやき通りと志木街道の交差点 郵便局前交差点 (右側が志木街道) 元町三叉路から400m進むと、立派な住宅に挟まれて鄙びた感じの「休心庵」がありました。 参道の途中に、不動明王を祀る小祠がありました。    本堂と寺院門 不動明王の小祠 同 不動明王像 更に400m進むと、「御嶽神社」「水天宮」「日枝神社」が境内を共有した形で軒を並べて建っています。 最初に出会った鳥居は、日枝神社・水天宮の境内社「御嶽神社」です。    明神型鳥居 青面金剛像の庚申塔 駐車場側の明神型鳥居 天明六年(1786) 造立 鳥居の正面に4mほどの小高い丘があり、どうやら富士塚ならぬ御嶽山信仰の「御嶽塚」のようです。 木曽の御嶽山を真似して作られた塚です。 正面から見ると25段の石段の下にボク石らしきものもあり、頂上に御嶽神社・浅間神社などの小祠が祀られています。    小高い丘 御嶽塚 年季の入った水盤  和風獅子型狛犬   山頂 三基の石祠 山頂からの眺め 隣が、清瀬の氏神様「水天宮」です。   明神型鳥居 境内社 全景    境内社 御霊社 同 社殿 境内社 白山社    境内社 金刀比羅神社 明神型鳥居 境内社 八雲神社 明神型鳥居 猿田彦大神の石碑    水舎 宗風獅子型狛犬 拝殿 水天宮の隣が、清瀬で最も大きく上中下清戸の守り神とされる「日枝神社」別称 山王さま です。 道路に面して、上部に三角形の破風(屋根)が乗った形をしている珍しい「山王鳥居(合掌鳥居)」が見られました。 境内に、山王さまのお使いとされる 見ざる 聞ざる 言ざるの一対の「三猿の石灯篭」がありました。  明神型山王(合掌)鳥居    三猿の石灯篭 同 右) 宝永七年(1710) 造立 同 竿の下部に三猿像 左) 寛文四年(1664) 造立    参道 宗風獅子型狛犬 拝殿 志木街道を挟んで斜向かいが、武蔵野三十三観音霊場の第六番札所「安松山全龍寺」です。 門前には、寺院門碑に並び赤い幟が賑々しい大きな「子育地蔵尊像」のお堂が街道に向いていました。 参道を100m行くと、大きな葬祭場の横に新しい寺院門があり、塀の左側に沿って「十六羅漢像」が整然と配置されています。 清瀬市内で唯一の御朱印寺で、江戸時代に15石の寺領を持っていた名刹との事ですが、境内の石仏などは新しいものが多く見受け られました。   寺院門碑と地蔵堂 同 子育守護地蔵尊像 享保六年(1721) 造立    寺院門と本堂 十六羅漢全景 左から 羅観像1    羅観像2 羅観像3 観音像と羅観像4    羅観像5 羅観像6 羅観像7    本堂 本堂前 阿吽の仁王像 庫裏と十三層の石塔   三界萬霊塔と六地蔵像 同 右側面   鐘楼 水子地蔵像 全龍寺を850m進んだ志木街道と駅前からの都道40号の交差地点に「延年山転寿院長命寺」があります。 立派な6本脚の「山門」と重厚な「鐘楼」が目を惹きます。 「本殿」の前には、「増上寺より寄贈されたと思われる2基の方寶塔と計15基の石灯篭」が配置されています。

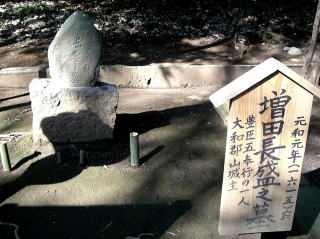

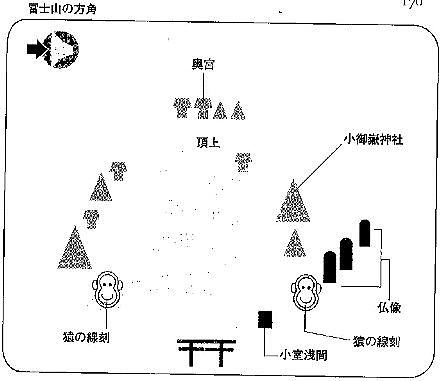

山門 寺院名碑   鐘楼 六十六部供養塔と西国百番○○塔    清瀬観音 同 拡大画像 六地蔵像    左側の方宝塔と石灯篭 左側の方宝塔と石灯篭 方宝塔扉に三ツ葉葵の紋 寛延四年(1624) 造立    本殿 薬師堂 石灯篭 寶暦十一年(1761) 造立    聖観音像 同 拡大画像 形様々な五輪塔 長命寺を600m進んだ下清戸交差点手前に、慶長年間に創建の名刹「清戸山長源寺」があります。 寺院門を入ると、周り一杯の孟宗竹林が癒しの空間を創っていました。    寺院門 本殿 新築の庫裏    青銅の救苦観音菩薩像 同 拡大画像 地蔵菩薩像   六地蔵像 同 拡大画像 天明二年(1782) 造立 斜向かい50mほど先のセブンイレブンの手前に、「題馬頭観世音の石碑」がありました。   馬頭観世音の石碑 同 拡大画像 天保十三年(1842) 造立 セブンイレブンの角を右に折れ50mほど進んだアパートの前に、剥落した「不動明王像」がありました。   不動明王像 同 拡大画像 安政二年(1855) 造立 更に120mほど進むと、センターラインに下清戸の標識が掲示され樹林ベルトになります。  この辺りから樹林ベルト 樹林ベルトの起点辺りに、こじんまりと「下清戸八雲神社」がありました。   神明型鳥居 拝殿 関越自動車道に架かる、この「愛宕裏橋」の向うは埼玉県新座市になります。 当初計画では、長源寺辺りの下清戸交差点を左折し 北西方向の円通寺に向かう予定でしたが、志木独身寮時代によく来た 「平林寺」へのノスタルジーがまさり、予定を変更しこのまま志木街道を進み新座市へ向かいます。  清瀬市と新座市の県境 愛宕裏橋 愛宕裏橋を渡って直ぐの道路脇に、道路改修などで集められたと思われる「四基の石仏・石碑」が安置されていました。    四基の石仏・石碑 左より 馬頭観世音の石碑 青面金剛像の庚申塔   道祖神の石碑 水神塔の石碑 志木街道に面して、紅白二基の鳥居を持つ「稲荷神社」がありました。   紅白の明神型鳥居 小祠 菅沢交差点を右折し、志木街道と大泉を結ぶ「産業道路」を進みます。 つい考え事をしている間に300mほど進み過ぎ、関越自動車道に出てしまいました。 道を戻り、陣屋通りを東へ 平林寺の雑木林を目当てに進みました。 平林寺の西端 野火止用水に架かる「伊豆殿橋」辺りに、「青面金剛像の庚申塔」と「地蔵尊像」が安置されていました。 地蔵像の横に、「平林寺正面門 600m」の案内板が掲示されていて、些かうんざりした気持ちになりました。   平林寺の西端地点 青面金剛像の庚申塔   伊豆殿橋 地蔵菩薩像 享保三年(1718) 造立 陣屋通りを更に進むと、「半僧門」が見えます。 この先の平林寺前交差点を左折すると、総門に続く大門通りになります。    半僧門 陣屋通り 平林寺前交差点 大門通り 大門通りを120mほど進むと、国定天然記念物の雑木林など武蔵野の面影を色濃く残す「金鳳山平林寺」です。 八雲神社から、無駄に歩いた600mを別にしてもほぼ2,300m歩いたことになります。 総門前の茶屋で一休みしたいところですが、予定外の行程で時間が押していることもあり先を急ぎました。 茅葺円柱四脚門の「総門」脇の入場口で、300円の入場料を払い境内に入ると、参道の先に茅葺重層入母屋造りの「山門」が 見えます。   総門 参道    山門 山門 横から 山門 仁王像    仏殿 本殿 戴渓堂    鐘楼 茅葺の納屋 松平家廟所への参道    松平家廟所 松平伊豆守信綱公夫妻の墓 松平伊豆守信綱公の墓 天保十五年(1844) 造立   武田信玄次女之墓 宝篋印塔 増田長盛之墓 意外とシンプル   墓内の石仏 1 墓内の石仏 2   三基の地蔵像 1 三基の地蔵像 2    島原の乱戦没者供養塔 平和観音像 放性池の弁天堂    地蔵菩薩像 同 拡大画像 半僧坊 来た経路を辿り陣屋通りを西へ進みます。 途中、埼玉県指定史跡「野火止用水」の案内板と「地蔵像」がありました。   案内板の前に地蔵像 緑道側の用水   伊豆殿橋辺り 平林寺に注がれる 関越自動車道に架かる「新屋敷橋」を渡り、関越自動車道沿いに北西の位置に当たる円通寺を目指します。 柳瀬川通りに突き当たった所で左折します。   新屋敷橋からの関越自動車道 柳瀬川通り 団地交番前交差点の北東角地の土手の上に、「上宮稲荷神社」がありました。    明神型鳥居 拝殿 お稲荷さま  宝物殿 団地交番前交差点を右折し、程なく出会う変則五叉路を北に 清瀬古道の小径に入ります。 観音坂の坂下の三叉路に、「青面金剛像の庚申塔」がありました。   清瀬古道 観音坂 青面金剛像の庚申塔 宝暦十一年(1761) 造立 平林寺から延々3,400m、当初予定の南北朝時代の暦応三年(1340 創建と伝えられ 清瀬では最も古い寺「清水山円通寺」に 着きました。 山門の前には、元は上宮稲荷の前の道にあった道祖神など四基の石碑・石仏が安置されています。 山門の隣には、秋津市指定有形文化財の寄棟瓦葺「長屋門」が併設されています。    寺院名碑と山門 長屋門 門前に四基の石碑・石仏    同 道祖神と馬頭観音の石碑 同 地蔵菩薩像 同 庚申塔の石碑 寛政五年(1793) 造立 慶応二年(1866) 造立  山門入って左側に石仏群    同 六地蔵像 同 二体の地蔵菩薩像 同 小さな三体の地蔵菩薩像    鐘楼 住職同級生の製作 弘法大師の石像 青銅の弘法大師像 享保五年(1720) 造立  石碑・石仏群    同 馬頭観世音の石碑 同 不動明王像 同 地蔵菩薩像 安政四年(1857) 造立 寛政五年(1793) 造立   本殿 薬師堂   宝塔 三界萬霊塔 円通寺長屋門の隣に、小さな「天満天神宮」があります。    神明型鳥居 小祠 神明宮の石祠   ○間宮の石祠 清水神社の石碑 天満宮の80m先に、雑木林に囲まれて旧下宿村の鎮守 新田義助の創建という「下宿八幡神社」がありました。    明神型鳥居と神社名碑 参道 水舎    拝殿 和風獅子型狛犬 宝物殿  石灯篭 寛文七年(1667) 造立 再び柳瀬川通りに戻り、南西に歩を進めます。  柳瀬川通り 下宿八幡神社から1,300mの下戸バス停横に、小さな「下田稲荷社」がありました。    神明型鳥居 三個の小祠 隣に二個の小祠 更に130mほど進んだ三叉路の角に、比較的大きな「地蔵堂」がありました。   地蔵堂 同 子育地蔵像 宝暦五年(1755) 造立 清瀬ふじみ幼稚園前の信号を左折します。 標識など目印がなく通り過ぎるところでした。  中里富士塚の信号 先ほどの地蔵堂から約1,000mで、東京都指定有形民俗文化財「中里富士塚」に辿り着きました。 「富士山神社」と呼ばれる一角には、社殿がなく富士塚そのものが神社という感じでした。 登山口の横には、「地蔵菩薩像」「青面金剛像の庚申塔」「千手観音像」の石像及び石碑などが配置されています。 高さ11mもの富士塚は、全山赤土で築かれていて一般の富士塚に見られる熔岩は全く使われていないとのことです。 登山道は九十九折りに続き、各所に合目石がありますが、一合目と七合目には見当たりませんでした。 七合目・八合目付近は、土崩れのためか土嚢が組まれていました。 タイル敷の頂上には、2つの祠と大日如来が刻まれた石碑がありました。    中里の富士塚碑 入口の神明型鳥居   鳥居前 板碑 鳥居前 狛犬の頭部   手水舎 馬頭観世音の石碑 文化六年(1809) 造立    登山道全景 登山道前 線彫りの石碑 登山道前 地蔵菩薩像    登山道前 青面金剛像の庚申塔 登山道前 千手観音像 同 拡大画像 享保十九年(1734) 造立    登山道前 よく見ると狛犬 登山道前 小室浅間神社の石碑 登山道前 庚申の石碑    登山道前 富士講の石碑 登山道前 富士講の石碑 登山道前 高尾山阿闍梨明王の石碑 明治八年(1875) 造立    二合目 標識と鈴原神の石碑 三合目 標識 四合目 標識    五合目 標識と小御嶽神社の石碑 六合目 標識 七合目辺り 小祠    八合目 標識 八合目辺りから九合目へ 九合目 標識    山頂 整備されている 山頂 石宮と大日如来の線彫り石碑 山頂 石祠  山頂からの眺め 中里富士塚を更に南へ150mほど上ると、中里公園の中に紅白の鳥居が際立つ「稲荷社」がありました。    明神型鳥居 朱の明神型鳥居 小堂 稲荷社からの坂を下り、中里富士塚を目に納め、清瀬ふじみ幼稚園前の信号まで戻り、左折して再び柳瀬川通りを西へ進むと 「一文坂の坂標」を見つけました。   一文坂の坂標 同 拡大画像 先に見える小金井街道との交差点を左折し、直ぐの交差点を右折すると東光院入口の看板が目につきます。    小金井街道との交差点 次の交差点 (東光院の看板が見える) 梅坂橋へ向かう路 (看板を右に入る) 看板に沿って直ぐの小道を進むと、住宅街の一角にチコット突き出た「神永山東光院」の寺院名碑に出会います。 稲荷社から650mほど進んだことになります。  寺院名碑    五基の石碑 同 馬頭観世音と六道能化地蔵の石碑 同 二基の供養塔と馬頭観世音の石碑    石碑・石仏群 同 廻国供養塔 同 拡大画像 聖観音像 宝暦十年(1760) 造立    同 地蔵菩薩像 同 六地蔵像1 同 六地蔵像2   本殿 龍の彫り物の石灯篭 梅坂橋に向かう路に戻り350mほどで、院の裏手に当たる旧中里村の鎮守「中里氷川神社」にでます。   明神型鳥居 参道   水舎 氷川大明神の石灯篭 弘化四年(1847) 造立    拝殿 拝殿横の小祠 同 祠の中に七福神 更に150mほど進んだ住宅の塀の一角に、「地蔵堂」がありました。   地蔵堂 同 地蔵菩薩像 宝暦八年(1758) 造立 清瀬第四中学校の角を左折、校庭で遊ぶ子供等を見ながら、又住宅の屋根越しに垣間見る円福寺の三重塔の相輪を探しながら、 野塩八幡神社を探して南に歩を進めます。   校庭辺りからの相輪 住宅の屋根上に相輪を臨む 地蔵堂から約800m、西武池袋線橋梁の近くにひっそりと「野塩八幡神社」が存在していました。    明神型鳥居 拝殿 水盤    拝殿横の塚 塚の前に御山供養塔 塚の途中に小祠 明治七年(1874) 造立  塚の上に御嶽大神社の石碑 200mほど北に進むと、「大医山円福寺」の新しい山門に出会います。 本殿横の広場から眺める、普通の大工さんが造った高さ22mの「三重塔」と隣に風格を醸し出す「鐘楼」は、一幅の絵になり ます。 山門の西側の入口に、露出の2mもあろうかという「阿吽の仁王像」が威風堂々と鎮座していました。    寺院名碑と山門 本殿 三重塔と鐘楼    参道に並ぶ六地蔵像 薬師堂 南無阿弥陀仏の石碑と地蔵像 石碑) 安永八年(1779) 造立    地蔵菩薩像 地蔵菩薩像 ドーム形祠に入った石祠   ドーム形祠に入った地蔵像 同 拡大画像   アートな仏塔 こども観音像    墓地前の六地蔵像 同 左の三地蔵像 同 右の三地蔵像   西側の入口 同 青銅の阿吽の仁王像 円福寺を更に進むと、氷川神社から続く通りに出ます。 秋津駅向かう梅坂橋を渡った明治薬科大学の校門辺りで、柳瀬川通りに合流します。    梅坂橋 梅坂橋からの空掘川 明治薬科大学の校門 円福寺から350mほど進んだ変則十字路辺りに、「青面金剛像の庚申塔」を祀る小堂がありました。   青面金剛像の庚申塔の小堂 同 青面金剛像 天明六年(1786) 造立 柳瀬川通りをはずれ十字路を東南に入ると、150m先の十字路の角に「地蔵尊」を祀る小堂がありました。   地蔵菩薩像の小堂 同 地蔵菩薩像 享保三年(1718) 造立 西へ秋津駅に向かう踏切近くのカフェギャラリーの前に、韓国の守護神トルハルバンに似た石像が二体並んでいました。   トルハルバン (?) の石像 同 左の三地蔵像拡大画像 地蔵尊から500mほどで、今回の終点 西武池袋線秋津駅に到着しました。 時刻は16時30分、当初予定の10Kmより6Kmオーバーの16Kmを歩き、7時間近くも歩き続けたことになります。  秋津駅北口 今回の反省 ・ 予定外に平林寺拝観を組み入れたが、その後の予定コースを短縮せずにオーバーワークになった。 ・ 路傍の石仏などの探索は、念密にポイントをマークしていなかった為、探し当てる労力が大変だった。 その為に、「上神戸の豚頭観音像」「下宿の石仏」「中里の石仏」「野塩の石仏」等のポイントを探索し切れなかったことが 悔やまれます。 |