|

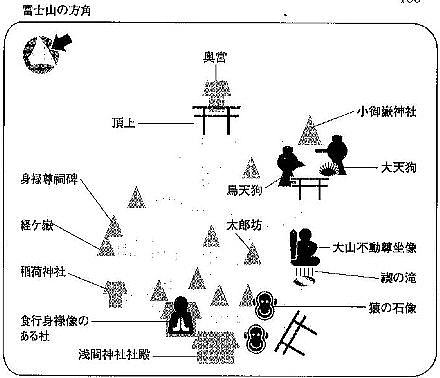

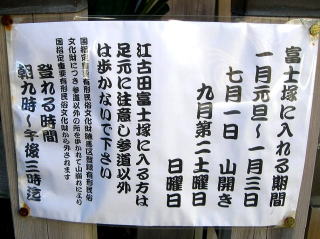

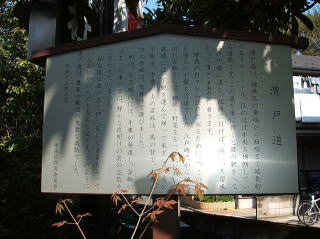

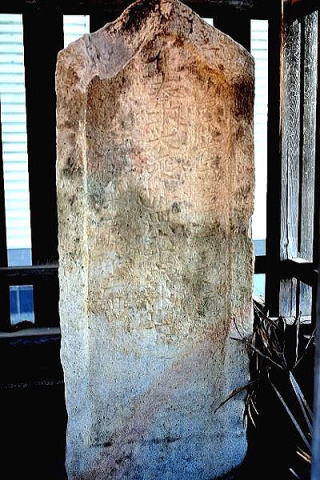

清戸道巡り 1 |

清戸道は江戸に出る近道として古くから利用された重要な街道です。 江戸時代には鷹場に行く尾張藩主が時折通過す ることがありましたが、それ以外は農民が野菜などを江戸に運び、その帰りに下肥を村に運ぶ道でした。 一日往復で きる範囲は、江戸から練馬方向では五六里の清戸辺りまででした。 従ってその間の往来は繁く、清戸(現在の東京都 清瀬市(中清戸)を起点として 東久留米市・新座市・保谷市・練馬区・新宿区・豊島区を通り 文京区の江戸川橋付近 までの清戸道が自然に出来たというわけです。 現在の目白通りの出発点でもあります。 今回は、清戸道の中頃練馬区の東端江古田から、現在清戸道と分かっている練馬区西北隅にある四面塔稲荷迄約10Km の道程を巡ります。 起点は、板橋七福神の一つ寿老人を祀る「夏雪山広原院能満寺」からとします。 西武池袋線江古田駅から800m、能満寺を探し当てたのが9時です。 門前の参道には「千川地蔵」が収容されています。 千川地蔵は、清戸道に沿って流れていた千川上水に安置されてい たものを、暗渠工事のために能満寺に移設されたものだそうです。 従って、他の移設石仏と共に寺院の門前に安置さ れていました。 寺院内は、参道の門扉が施錠されており拝観はなりませんでした。   能満寺寺院名碑と弘法大師碑 参道の先に山門    門前に安置されている石仏 同 左) 青面金剛像の庚申塔 同 薬師如来像 享保十三年(1728) 造立 元禄十年(1697) 造立 右) 地蔵像 延宝四年(1676) 造立   同 千川地蔵 同 拡大画像 次の訪問先は「千川子育稲荷社」です。 西武池袋線の踏切を渡り、住宅の間にひっそりと佇む神社を探しました。 約400mの距離でしたが、探し当てるのに30分を要しました。 この稲荷社も、千川堤の暗渠工事のために移されたようで、露地の真ん中にありました。    明神型鳥居 社殿 お稲荷さん 千川通りに出てから、思いついて800m先の江古田駅北口正面の「茅原浅間神社」に立ち寄りました。 昔は、清戸道から真っ直ぐに参道がありましたが、江古田駅が出来たために参道は中断されたそうです。 境内にある、「江古田の富士塚」を登頂したかったのですが、現在は施錠されていて残念ながら次のテーマとなりま した。   神明型鳥居 拝殿   富士塚の入り口 明神鳥居 一合目の辺りに2匹の神猿 2008.01.02(水) 14時〜14時30分 晴れ 「江古田の富士塚」が、正月三が日は開山させて頂けるとの情報を得て、早速登頂させていただきました。 天保十年(1839)に築かれた人造富士は、高さ約8M・直径約30Mで、都内の富士塚の中では二番目に大きく、国の 重要有形民俗文化財に指定されています。 富士塚の基本設計は、「富士山頂の土を塚の頂上に埋め、そこに小石宮を置いて仙元菩薩を祀り、塚下には浅間神社を 建て里宮とする。 山体は富士山五合目以上の姿を写し、富士溶岩塊を貼付け、ゴツゴツした岩肌とする。 塚に向か って右手中腹に小御岳社、左やや上部に鳥帽子岩を形どった立石を設け、塚裾右手に胎内の洞穴をつくる。」となって います。 要は、「頂上祠」「鳥帽子岩」「小御岳社」「胎内洞穴」の四つが富士塚の基本ということです。 狭い登山道の両側や要所には富士山の溶岩が配置されて、大勢の参拝者が苦労しながら山頂を目指していました。 天保十年造立の頂上石宮には、参拝者が列をなしていました。    富士塚入口の掲示 登山道入口 明神型鳥居   入口右手に禊の為の滝 (崖上に不動像) 同 拡大画像 大山不動尊座像 寛政二年(1790) 造立   一合目辺り 同 両脇に合掌する神猿像   二合目辺り 伏見稲荷神社 同 上八幡宮の石祠   三合目辺り 四合目辺り   五合目辺り 身禄尊祠碑 同 明神型鳥居    五合目辺り 小御嶽神社の石碑 同 大天狗像 同 烏天狗像   六合目辺り 七合目辺り   八合目辺り 九合目辺り    山頂付近 登山道入口を望む 山頂 明神型鳥居 同 石宮 天保十年(1839) 造立 再び千川通りに戻り、通り沿いの「武蔵野稲荷神社」に立ち寄りました。 駅から400mの近さでした。 参道には、武蔵大の学生が屯しており入り口を塞いでいました。 「本殿・拝殿・鳥居・随神門」は、昭和50年から5ヶ年計画で新築整備されたもので装飾美が際立っていました。 その外にも、「身代地蔵・子守塚・大黒天が臼造りをしている手水舎」など見るべきものが多かったように思えます。   千川通りの神社名碑 南参道(千川通り) 明神型鳥居    駅側 明神型一之鳥居 同 明神型二之鳥居 同 参道    隋神門 同 門内 左大臣 同 門内 右大臣    高天原社 神明型鳥居 身代稲荷大明神の社 その左横にも二基の石仏   子育て祈願の子守塚 身代稲荷大明神の前に地蔵像 大正六年(1917) 造立    祭儀殿 立派な拝殿 臼を彫っている大黒天像 武蔵野稲荷神社の斜め前が、武蔵大学江古田キャンパスです。 ここからは、練馬まで約1,400mの千川通りをひたすらウォーキングです。 桜台駅の付近に、千川上水沿いに植えられた桜並木由来の「桜の碑」がありました。    武蔵大学正門 千川通り沿いに塀が続く 桜台駅近く 「桜の碑」    桜台駅近く 清戸道の道標 練馬駅近くの千川通り 練馬駅近く 清戸道の道標 練馬駅南口おとり様商店街のど真ん中に「練馬大鳥神社」があります。 本堂横の「石薬師如来堂」には、病気平癒・延命の仏として信仰が厚い「石薬師如来像」と「薬師如来の石碑」が安置 されてます。   おおとり様商店街 神社名碑    神明型の鳥居 水盤の奥に二基の大鳥神社名碑 拝殿 大正十四年(1925) 造立    石薬師如来堂 同 堂内 石薬師如来像 お堂横 薬師如来の石碑 安永五年(1776) 造立 明治17年(1884) 造立 練馬大鳥神社を出て直ぐを右折すると、隣接して「東神社」(とうじんじゃ) があります。 拝殿の前には、開運出世金融祈願の金生水が湧き出ていて、いつもご利益を願う人で賑わっています。 また、門の内側左手に 2つの小さなお社があり、手前のお社には「橋供養の正観世像」が祀られていました。    東神社の入り口 拝殿 宋風の獅子型狛犬   金運ご利益の天明水 金融大天明神水の社    二つの社 同 橋供養正観世音像 猫が彫られている石碑 安永三年(1774) 造立 駅前を過ぎると、千川通りと目白通りの交差路に出ます。 千川通りは左に上井草方面へと続きますが、清戸道は右に目白通りを西北に進みます。 南長崎 (清戸道2) の二又で分かれて以来の目白通りです。  千川通りと目白通りの交差路 目白通りは途中で、西武池袋線の高架を潜ります。 潜って直ぐの辺りに、「青面金剛像の庚申塔」がありました。 練馬駅からほぼ1,000mの辺りです。    西武池袋線の高架 青面金剛の庚申塔 同 拡大画像 宝永六年(1709) 造立 更に200mほど進むと、路地との二又路の角に「庚申塔」を祀る一角がありました。 また、路地の15m程先のビル前に「馬頭観音像」がありました。 以前は庚申塔の前にあったのを、近年移動したよ うです。  中村橋辺りの目白通り    青面金剛の庚申塔 同 拡大画像 一面二臂馬頭観音像 宝永四年(1707) 造立 天保十五年(1844) 造立 300m先の貫井2交差点を左に折れると、西武池袋線中村橋駅につづく中杉通りです。 駅方向に300m進むと、"中村橋書店"の向かいにコンクリートの祠に守られた「馬頭観音の石碑」があります。 更に、90m進んだ"ふらんす亭"の下に「庚申塔」を祀るお堂がありました。 60m先が、中村橋駅です。 Iターンして、来た道を目白通りへと戻ります。    中杉通り 馬頭観世音菩薩の石碑 同 拡大画像 明治六年(1874) 造立    庚申塔のお堂 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛の印刻がなされた灯篭 宝暦二年(1752) 造立 文化十年(1813) 造立 貫井2交差点を100mほど進むと、右手の奥に紅白2つの鳥居が見えました。 目立たないので、見過ごす処でした。 赤い鳥居が「御岳神社」、白い鳥居が「須賀神社」です。 御岳神社には水神宮の石塔が、須賀神社には右手に琵琶ではなく刀を持つ弁財天像が安置されていました。  空き地に二つの神社   御嶽神社 明神型鳥居 水神宮の石塔   須賀神社 明神型鳥居 同 弁財天像 元禄十年(1697) 造立 40m先の「円光院」は、2004年1月に巡っていますので、今回は山門を眺めるだけにしました。   円光院 門前の地蔵尊像 円光院を150m往くと、練馬二小前交差点西北角の「東高野山道の道標」が直ぐに目に留まります。 ここからは目白通りを離れ、路を右にとり 直ぐの二又を左に入ります。 おさる坂と呼ばれているなだらかな坂を下り、石神井川に架かる道楽橋に出ます。    練馬二小前交差点角の道標 おさる坂 道楽橋 (この付近に「須賀神社」がある筈でしたが 探し当てられず、こちらのブログを参考にしてください。) おさる坂の途中に、「北真教会地蔵堂」という変わった名前の、名碑もない墓地風のお堂がありました。 短い境内の入口には、十体ほどの石仏が安置されています。   入口左側の石仏 同 二体の地蔵菩薩像   同 地蔵菩薩像1 同 地蔵菩薩像2   入口右側の石仏 同 五体の地蔵菩薩像      同 左より 地蔵菩薩像1 地蔵菩薩像2 地蔵菩薩像3 地蔵菩薩像4 地蔵菩薩像5 文化十一年(1814) 造立 宝暦八年(1758) 造立 寛政三年(1791) 造立 享保十九年(1734) 造立 文政二年(1819) 造立 道楽橋 (旧宮田橋) 北100mの十字路に、「宮田橋の庚申塔」がありました。 案内板によると、「この塔は区内百三十余基ある庚申塔の中で一番大きい」ものだそうです。 因みに、高さは170Cmありました。 また、傍らには交通安全祈願の「敷石供養塔」がありました。    十字路に宮田橋の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 敷石供養塔 正徳五年(1715) 造立 文化四年(1807) 造立 庚申塔の交差点を左折し、細い路を往くと現在環状8号道路の新設工事中ですが、路を突っ切り更に進むと「虚空蔵堂 墓地」に行き当たりました。 220mほど来た事になります。 墓地の辺りは、光が丘ショッピングモールに行くときに通りますが、いつも入り口が施錠されています。 個人墓地だということをはじめて知り、脇から入ってお参りさせていただきました。   拝殿 青面金剛の庚申塔 享保十八年(1733) 造立    入り口の石仏 延命地蔵像 四体の地蔵菩薩像 享和二年(1802) 造立 更に20m往くと、小さな「稲荷社」がありました。   稲荷社 お狐さま 直ぐの角を右折し急坂を上ると、比較的車の通りの激しいバス通りにでます。 左折し暫らく往くと、道路に面して「青面金剛の庚申塔」と 練馬区教育委員会が建てた「清戸道の立札」がありまし た。    青面金剛の庚申塔 同 拡大画像 清戸道の案内板 元禄十一年(1698) 造立 更に往くと、路を少し入った処に「馬頭観世音の石碑」がありました。 稲荷社から400mの道程です。  馬頭観世音の石碑 大正十三年(1924) 造立 直ぐの交差点を右折すると、200m先に「ふじ大山道」がはしっていますが、200m北上し「馬頭観世音像」を拝観 しました。 民家の敷地内のお堂の中、比較的綺麗な馬頭世観音の石碑の上に石仏が安置されていました。 練馬区には、八十余基の馬頭観音塔があるそうですが、これもその一つなのでしょう。 側面に「右/ところざわみち 」「左 大山/東かうやさん道」と陰刻があり、道しるべを兼ねていたと思われます。 今来た400mの路を戻り、また清戸道の旅が続きます。    高松四丁目のお堂 三面八臂馬頭観音像 同 拡大画像 文化六年(1809) 造立 そして、再び目白通りに出ました。結局、東高野山道の道標から練馬福祉会館前までの1,600mを、目白通りに沿っ て膨らんで歩いたことになります。 通りに出ると目の先に谷原交差点が見えました。 目白通りと笹目通り(環状8号道路の延長)が交叉する大きな交 差点で、更に 富士街道 (「ふじ大山道」) が斜めに交差しています 谷原交差点を越え西へ800m往くと、大泉街道との分岐の二又路に出会います。    目白通り 谷原交差点を臨む 関越自動車道の入り口 左が大泉街道 目白通りに比べかなり狭くなった路を800m進むと、「庚申塔が祀られている祠堂」がありました。 その横には、まだ新しい「清戸道の道標」がありました。   清戸道の道標 祠堂     三基の石造 同 庚申石灯籠・青面金剛の庚申塔・大乗妙典供養塔 享和三年(1803)・宝暦十一年(1761)・宝暦十年(1760)) 造立 道標を150m往くと、三原台鎮守「三原台稲荷神社」の大きな看板が目に付きました。   明神型一之鳥居 拝殿 大正三年(1914) 造立    境内社 二社の明神型鳥居 同 御嶽大神 同 富士山浅間神社 更に1,200m先の妙延寺を目指しますが、この途中に2m四方の小さな「八幡神社」を見つけました。   大泉街道 三原台の辺り 小さな社 八幡神社 更に清戸道を進むと、沿いに永禄十一年(1568) 草創といわれる古刹「倍光山妙延寺」がありましたが、現在は工事中 で 半分程度しか拝観が適いませんでした。 工事中の「本堂」は、鉄筋コンクリート・和風重層唐破風造りという変わった建物です。   妙延寺の寺院名碑と参道 山門   供養塔 題目供養塔    水子地蔵像 青面金剛の庚申塔 地蔵像 大正九年(1920) 造立   本堂 供養塔 400m程で西武池袋線大泉学園駅付近に出ますが、この信号の角に菅原道真を祭神とする合格祈願の「北野神社」が ありました。 駅近くにありながら、この広大な一角は静寂に包まれ別世界のようでした。 ここには、1ヶ月30日を交代で守護する神社として三十番神を祀っている「三十番神社」があります。 文化財巡りツアーと言う事で、宮司さんが非公開の「田の神さん」を披露してくれました。  大泉街道 大泉学園駅付近    明神型一之鳥居 境内に瑞穂稲荷神社 神明型鳥居 三十番神社    明神型二之鳥居 和風の獅子型狛犬 手水舎 大正九年(1920) 造立 昭和四十九年(1974) 奉納   拝殿 田の神 清戸道は、北野神社の角を右折し白子川に架かる中嶋橋を渡り本照寺に出ますが (右回り) 、今回は名刹妙福寺を訪ね る為に清戸道を離れ左回りをします。 即ち北野神社を直進し、泉橋交差点で大泉街道を離れ右に入りました。 ここからの路は、志木方面から吉祥寺方面に向かう「鎌倉道」になります。  妙福寺の前をはしる鎌倉道 結局750mの道程で「法種山妙福寺」に辿り着きました。 嘉祥3年(850年)開祖と伝えられている古いお寺だけに、最も期待していたポイントでした。 「山門・仁王門」と参道に建ち、広 い境内には 練馬区で最も古い 練馬区指定文化財の「梵鐘」を有する「鐘楼」 ほか多くのお堂がありました。    山門〜参道 仁王門 仁王像    本堂 迫力ある日蓮聖人 祖師堂    法界萬霊塔 鐘楼 練馬区で最も古い梵鐘 寛文四年(1644) 造立 庫裏では「からかさ造り」と呼ばれる、屋根の小屋組みを鑑賞させて頂きました。 芯柱を中心に、唐傘を広げたような形で屋根の支えが組まれています。 元禄年間 (1688〜1704) に建てられたものといわれ、練馬区内で最も古い部類の建造物です。    庫裏 からかさ造りの屋根組み 天井に駕籠が 手水の脇には、通称水掛け菩薩と呼ばれる四菩薩のひとり「浄行菩薩像」が配置されていました。 その斜め後ろには「三十番神社」があり、特別に堂内を開帳して頂きました。   手水鉢 浄行菩薩像 延宝六年(1678) 造立   三十番神社 同 堂内の30体の番神像 この寺院に祀られている鬼子母神像は、雑司ヶ谷の天女型の鬼子母神像と違い「鬼形」で怖い顔をしています。    鬼子母神堂 鬼形鬼子母神碑 同 石彫部の拡大画像 明治三十一年(1898) 造立 題目塔の南無妙法蓮華経の文字は、日蓮宗独特のひげ文字で刻まれており、境内に数多く残っています。    入り口の題目塔 入り口左横の題目塔 反対側入り口の題目塔 気持ちを新たに、500m北の本照寺を目指しました。 小泉橋の信号を右に折れ直ぐ、天正十年 (1582) の開基といわれている「了光山本照寺」がありました。    寺院名碑と山門 山門の前に石仏・石碑 同 地蔵像の拡大画像  山門脇に子育地蔵尊   本堂 本堂前の水子地蔵群 ここでは、「日蓮題目板碑」と「護符の版木」を拝観させて頂きました。   日蓮題目板碑 護符の版木 天正十年(1582) 造立 天保七年(1836) 造立 小泉橋信号を右折し、最終目的の四面塔稲荷神社を目指します。 ここからは再び清戸道に戻ったことになります。 途中、200m位のところに「諏訪神社」がありました。 本照寺のすぐ背後にあたるようです。 参道は広く長くて、この間に「御嶽神社・稲荷神社・三十番神社」など幾つもの境内社がありました。 境内は練馬の名木百選に選ばれたヒノキなど樹木で覆われていて、鎮守の杜の雰囲気が漂っています。    明神型鳥居 静寂に包まれた参道 拝殿   宋風の獅子型狛犬 三十番神社 境内社の「稲荷神社」です。 諏訪神社に並行して、参道〜拝殿がありますが、参道の入り口が閉鎖され 現在は諏訪神社の参道のみが使用されてい ます。 今回は、特別に拝殿に入らせていただき「狐の大根取り入れ図絵馬」を拝観させていただきました。    柵の向うに神明型鳥居 稲荷神社の参道 参道の神明型鳥居 明治三十六年(1903) 造立    拝殿前の神明型鳥居 拝殿 お稲荷さま  拝殿裏の本殿 諏訪神社をでて800m、やっと最終目的の「四面塔稲荷神社」に辿り着きました。 この辺の地名をとって「堤稲荷」とも呼ばれているようです。 拝殿奥の覆屋内に保護されている本殿は、「西大泉の稲荷神社本殿」として練馬区有形文化財に登録されています。 摂社に、蔵王権現を祀った「御嶽神社」がありました。 時計を見ると14時でした。 飲まず食わずでの5時間です。 お腹も空くはずです。 四面塔のゆかりの四面の題目塔を探しましたが見当たりませんでした。  四面塔稲荷神社付近の路    神明型鳥居 社殿 狐型狛犬 明治四十一年(1908) 造立 明治○○年 造立 (基礎台部)   本殿 堤稲荷神社の石碑   脇に御嶽神社 明神型鳥居 同 社殿 四面塔稲荷神の先で道は二股に分かれます。 真っすぐに往き清瀬市下清戸に入る道が清戸道の旧道という説、左折して清瀬市上清戸に入る道が清戸道だという説 もあります。 起点の江戸川橋から、この四面塔稲荷までの路はほぼ性格に近い資料・道標などがありますが、ここから先清戸まで の路は不確かだそうです。 今回の清戸道巡りは区切りのよいここまでし、機会があればこの先清戸までの路を模索し歩いてみたいと思います。 14時20分、まだまだ余力を残し帰路に付きました。 整備されて間もない西武池袋線大泉学園駅からは、15分で帰宅できます。  大泉学園駅南口 5時間強の行程でしたが、時候がよく一寸汗ばむ程度の絶好のウォーキング&石仏巡りを満喫しました。 お寄りした寺院・神社では、期待したほどの石仏・石造物に巡り会わなかったのですが、街道沿いには未だに道標の 類が数多く残っていて、時代を偲ばせる糧になっていました。 今回の清戸道は、練馬区教育委員会発行「清戸道」及び 石神井図書館郷土資料室編集「練馬の道」を参考に巡回マップ を作成させて頂きました。 2005.11.25(金) 9時〜12時30分 晴れ 2005年11月発刊の「ねりま区報」で、「ねりまの文化財めぐり」と銘打って大泉村のふるさと探訪のツアーを募集し ました。 主催は、史跡散歩企画運営ボランティアと練馬区教育委員会郷土資料室です。 コースは、「北野神社〜諏訪神社〜清戸道〜本照寺〜妙福寺〜○○〜××」と、10月に廻った「清戸道巡り」と同じ 内容です。 もっとも清戸道は 練馬区を東西に横断する要路であったため、ねりまの文化財巡りもこの路と方々で遭遇するのは当然 だともいえます。 従って、この企画の為に開帳された 日頃お目にかからない文化財を「清戸道巡り」に補充する形で纏めたいと思います 。 補充部分は、青色で表現します。 清戸道とは離れますが、諏訪神社の東400m位の所に「力持ち惣兵衛の馬頭観音」があります。 七十六秤目とある川原石です。 力石に馬頭観世音の名を刻んだものです。   馬頭観世音の石碑 同 拡大画像 天保十一年(1840) 造立 妙福寺の南を250mほど往ったところに、「お松塚」と呼ばれる小さな塚があったそうで、現在は石祠がありました。  お松塚跡の石祠 <清戸道巡り> ☆ 江戸川橋〜江古田 |