|

高麗 寺院巡り |

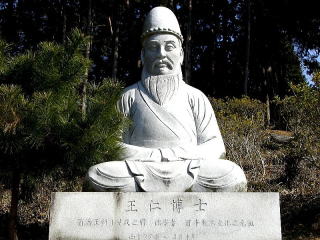

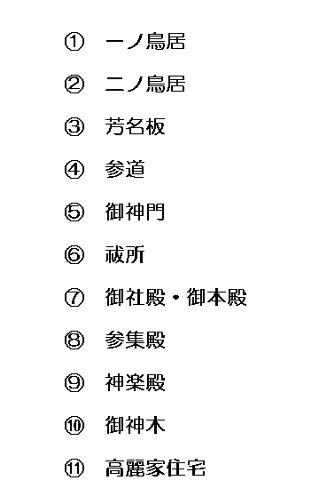

西武池袋線沿線に点在する「武蔵野三十三観音」に脚を延ばしてみようと思い立ち、風水の日本の中心「聖天院」を 主に高麗の地を巡ることにしました。 高麗の地名は、渡来した朝鮮の高句麗人を霊亀ニ年(716) に武蔵国に移し、高麗郡が設置されたことに由来すると のこと。 10時15分、西武鉄道池袋線高麗駅を降りると、韓国の民俗信仰「天下大将軍と地下女将軍」の将軍標が出迎えてくれ ていました。 駅広場の横のガードレールを回り込むようにして北上します。 250mほど先にある江戸時代の「台の高札場跡」を右折し、細い路地を進みます。   西武池袋線高麗駅 台の高札場跡 50m進むと「清珠山円福寺」の寺院門碑があり、その奥に「本殿」が見えます。 入り口近くに「石幢六面六地蔵」が配置されています。    寺院門碑 本殿 地蔵菩薩像   石幢六面六地蔵 同 拡大画像 文政七年(1824) 造立 円福寺の前には勝海舟筆の「筆塚」があり、一寸先には天保年代に干魃・大洪水などの天災や水難事故を鎮めるために立 てた「水天の碑」等があります。    筆塚 水天の碑 判読不明な石碑 天保十年(1839) 造立 更に進むと、墓地の入り口に道に向かって「馬頭観音像」が安置されていました。   馬頭観音像 同 拡大画像 円福寺から250mで、県道15号(川越・日高線)の鹿台橋交差点に出ました。   鹿台橋交差点 県道川越・日高線 一旦、350m西iに位置する「塩郷山勝蔵寺」を訪れます。 県道沿いにひっそりとした佇まいの寺院がありました。    寺院門碑と本殿 石灯篭 宝篋印塔  地蔵菩薩像 鹿台橋交差点に戻り、高麗川に架かる朱が鮮やかな鹿台橋を渡ります。 渡って直ぐに、巾着田の入り口高麗本郷交差点があります。   鹿台橋 高麗本郷交差点 勝蔵寺から700mで、高麗坂東三十三観音の第29番「万福山長寿寺」に着きました。   本殿 地蔵菩薩像   石幢六面六地蔵 同 拡大画像    宝篋印塔と宝塔 石仏群 地蔵像 長寿寺の裏山に、変わった名の「九万八千(くまんはっせん)神社」がありました。 民家の庭先と思われる小道を抜けて行くのですが、突然飼い犬に飛び掛られ肝を冷やしました。 長いチェーンで繋が れてはいましたが、1mほど迄肉薄してきました。    裏山に九万八千神社 神明型鳥居 森閑とした神域    社殿 小祠 二基の石祠 高麗川が蛇行して出来た巾着形の、もう一方の端に当たる天神橋を渡ります。   お城の城壁を思わせるような佇まい   天神橋 天神橋からの高麗川 橋を渡って直ぐ、県道15号川越・日高線に別れを告げて北東の小さな道へと歩を進めます。  のどかな道 長寿寺から650m、見落とすところでしたが奥まって「高岡山龍泉寺」の本殿が見えました。 門前には、数基の石仏・石碑が安置されています。  道路から本殿    門前の石仏・石碑 同 青面金剛像 同 馬頭観音の石碑   同 供養塔 同 自然石の文字塔   同 石幢六面六地蔵 同 拡大画像 文政十三年(1830) 造立   同 石幢六面六地蔵 同 拡大画像 境内は清掃が行き届いており、清々しい気分になれました。   本殿 水舎  三基の石造    同 如意輪観音像 同 地蔵菩薩像 同 五輪塔 更に北東へ300m、田んぼの一角に「稲荷大明神」の社殿が見えました。 この時間になると、出発時頃の霜柱が融けてぬかる道になり往生しました。    神明型鳥居 遠くに社殿 社殿 更に200m先には、高麗坂東観音霊場第30番札所及び武蔵野三十三観音の第27番札所「栗原山勝音寺」があります。 本堂の裏側には、「11体の地蔵菩薩像」が配置されていました。    寺院門 境内 鐘楼   本堂 本堂裏 地蔵菩薩像群    同 左の4体 同 六地蔵像 同 右の地蔵像(日本廻国塔) 安永八年(1779) 造立 高麗川に架かる高岡橋を渡り、若干上りの坂道を北西へと進みます。    高岡橋 高岡橋からの高麗川 緩やかな坂道を上る 県道の高麗本郷交差点から続くカワセミ街道に突き当たったところに、二体の石仏が安置されていました。   二又路に石仏の覆屋 二体の石仏   同 青面金剛像 同 地蔵菩薩像 高麗川流域にカワセミが生息するため命名されたカワセミ街道を、北東に進みます。  カワセミ街道 勝音寺から600mで、 高麗坂東三十三観音霊場第31番札所「岩本山如意輪堂」に着きました。 街道沿いに「5体の地蔵像」が安置されていました。 立札の横の道標には、「是□三十二番□六十□/高麗郡第三十一番如意輪堂」の陰刻が読めました。  如意輪堂    5体の地蔵像 同 地蔵像1 同 地蔵像2    同 地蔵像3 同 地蔵像4 同 地蔵像5 享保九年(1724) 造立   拝殿 手水鉢 文化七年(1810) 造立   道標 境内社 更にカワセミ街道を北東に進み、二叉路を細い道に入り聖天院を目指します。  聖天院への近道 如意輪堂から600m進むと、駅前で見たような将軍標が聳えていました。 日本に移住した高麗人達の菩提寺として建立された武蔵野三十三観音霊場第26番札所「高麗山聖天院勝楽寺」です。 瓦葺き総欅造りの重厚な山門(雷門)の左右には、「雷神・風神像」が配置されていました。 山門の右には、朝鮮様式を示す「高麗王若光の墓」があり、高さが2.3mある五個の凝灰岩を重ねた素朴な多重塔の墓石 が目を引きました。    将軍標 門前左右の石灯篭 宝暦十一年(1761) 造立   山門(雷門) 同 雷神・風神像    中門への階段 庫裏への門 同 庫裏    青銅の弘法大師像 階段左側 馬頭観世音の石碑 同 三体の地蔵像    階段右側 三体の地蔵像 同 馬頭観世音の石碑 王陵脇の史跡高麗殿池    高句麗若光王陵 高麗王廟 同 墓石 山門の前に立ちはだかる石段を登り、300円の拝観料を払って「中門」を潜ります。 左側に、木造茅葺きで足利時代の建築「阿弥陀堂」があります。    中門 門前 左右の地蔵菩薩像 中門を抜けると立派な庭園が   阿弥陀堂 同 本尊の阿弥陀如来三尊像    水子地蔵群 同 水子地蔵像 彫り込まれた地蔵像 長い階段を登った右手には、入母屋造瓦葺き総欅造りの「本堂」が聳え、本堂前の見晴台からの眺望は絶景でした。 本堂の右側に、雪山という石灰岩の露頭があり、中央部に「不動明王像」が安置されていました。 本堂左側の階段を上ると、国指定重要文化財の「梵鐘」と「高句麗若光王像」が配置されています。    階段の上に巨大な風神・雷神像 本堂 本堂左右に文字塔    本堂前の見晴台から中門を臨む 石灰岩(雪山) 同 拡大画像 不動明王像    鐘楼への階段 鐘楼 高句麗若光王像 鐘楼の先の脇道を進むと、在日韓民無縁仏を慰霊する「慰霊塔」が見えてきました。 慰霊塔の右崖には、高句麗民族統一の祖「広開土大王像」・新羅による朝鮮半島統一の基礎を固めた「太宗武烈王」・ 百済から日本に渡来し漢字と儒教を伝えたとされる「王仁博士」・高麗末期の著名な学者であり政治家であった「鄭夢 周」・李朝時代の良妻賢母の鑑「申師任堂」等 祖国の自尊心を高めた韓国の偉人たちの像が並び、慰霊塔を見守ってい るかのようでした。 慰霊塔左手には抗日独立運動の象徴「八角亭」が建ち、その奥には韓国朝鮮の始祖神「檀君像」が安置されていました 。    慰霊塔全景 高句麗偉人像 同 広開土大王像    同 太宗武烈王像 同 王仁博士像 同 鄭夢周像   同 甲師任堂像 八角亭    慰霊塔 同 左側の石像 同 右側の石像    檀君祀域 同 左右の神獣 獅子像 同 檀君像 聖天院の400m先に、高麗王若光を祀る「高麗神社」があります。 神社に参拝した後総理大臣になった人もいるため、ここは出世の神社だという評判にもなっているそうです。     神社名碑と明神型一之鳥居 明神型二之鳥居   水舎 境内    神門 高麗犬の狛犬 拝殿 神社の奥には、国指定重要文化財「高麗家住宅」があります。 この建物は高麗式建築ではなく、江戸時代初期(慶長年間)の 入母屋造り茅葺き民家建築を伝えているといわれていま す。    入り口の門 高麗家住宅 庭園の幽栖門 高麗神社前の食堂の横に、「4基の石造物」がありました。    四基の石造物 同 馬頭観音像 同 地蔵像菩薩像 寛政七年(1795) 造立 高麗神社を出て、直ぐに高麗川に架かる出世橋を渡ります。 この河原で、遅い昼食をとりました。   出世橋 出世橋からの高麗川 南西に進み 市の花を取ったもくせい通りとの合流地点で、道しるべの「地蔵菩薩像」を見つけました。 田園風景を眺めながら、もくせい通りを南下します。    地蔵菩薩像 同 拡大画像 もくせい通り 高麗神社から900m進み、高麗神社より古いと言われている旧村社の「野々宮神社」に着きました。 境内には、江戸付相撲の行司を務めた木村庄之助が開いた 日高市指定民俗文化財の「土俵」がありました。   神社名碑と明神型鳥居 水舎   拝殿 土俵 天保二年(1831) 造立 更にもくせい通りを450mほど南下した所に、目印の石灯篭が見えました。  通り沿いに石灯篭 この細道を入って直ぐに、市民の憩いの場といった「楡木東光寺」があります。    本堂 本堂左側 石碑 本堂右側 如意輪観音像 天保六年(1835) 造立 もくせい通りに戻り直ぐに、県道20号川越日高線と交叉する総合福祉センター前交差点があります。 交差点を渡り、県道に沿って走る新武蔵丘ゴルフコースの丘陵沿いの静かな道を西に向かいます。    総合福祉センター前交差点 福祉センター裏の柵のある道 丘陵沿いの道 途中、二基の「馬頭観音像」が祀られていました。   二基の馬頭観音像 拡大画像   同 馬頭観音像 同 馬頭観音像 明和七年(1770) 造立 東光寺から2000m心地よいウォーキングを楽しみ、「南憧山持地院満蔵寺」に着きました。 境内には、大宮市指定文化財の「板石塔婆」がありました。 本堂と道を挟んで「地蔵堂」がありました。    寺院名碑 本堂 鐘楼   板石塔婆 二基の石祠と道祖神の石碑 嘉暦四年(1329) 造立    石碑と石仏 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像  地蔵堂 立ち寄った「高麗郷民族資料館」は生憎休館日でしたので、近くの「天神社」を覗いてみました。    高麗郷民族資料館 天神社 小祠 高麗郷民族資料館裏のあいあい橋を渡り、「巾着田」に入ります。 「あいあい橋」は歩行者専用橋で、橋長91.2m 木製トラス構造では日本一の長さだといわれています。    あいあい橋 同 橋桁は木製立体トラス構造 同 木製の橋版  あいあい橋からの高麗川 「巾着田」は、蛇行する高麗川のオーム(Ω)形状が巾着に見えるのが名前の由来とのこと。 現在ではごく一部が水田として残っていますが、ほとんどが休耕田となっており、外周は1Km強の散策路になってい ます。    巾着田の散策路 曼珠沙華が盛りの頃(転載) 休耕田(?) 天神橋を渡り、高麗駅へと急ぎます。 高麗駅に着いたのは、14時30分でした。 満蔵寺からは、2,500mの距離でした。   天神橋への道 高麗駅 今回は、10Km4時間の行程でしたが、最近良く見ている韓国ドラマ「大祚栄(テジョヨン)」「朱蒙(チュモン)」など の時代背景が窺え、別の意味でも楽しい寺院巡りでした。 巾着田は、秋の曼珠沙華開花時期ではなかったので、だだ広い運動場のような感じでした。 |