|

熊野古道巡り |

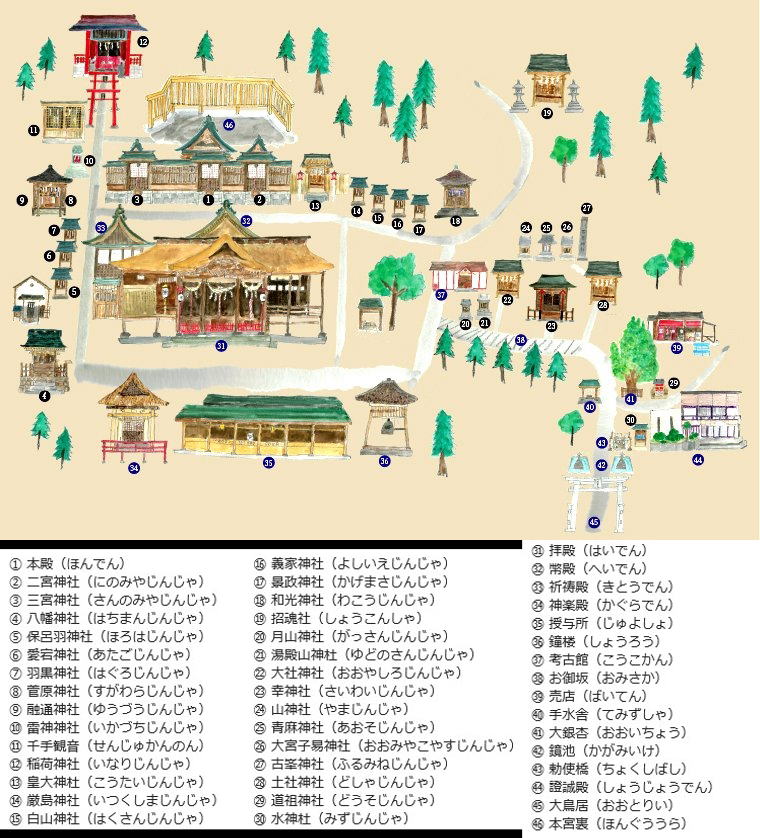

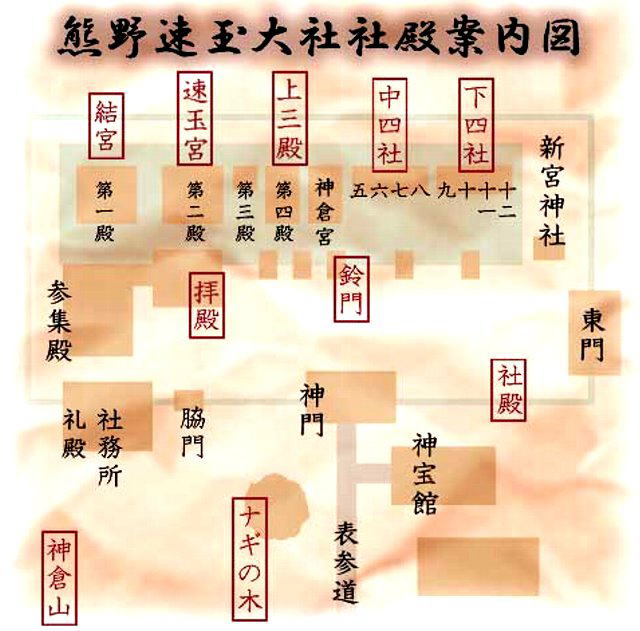

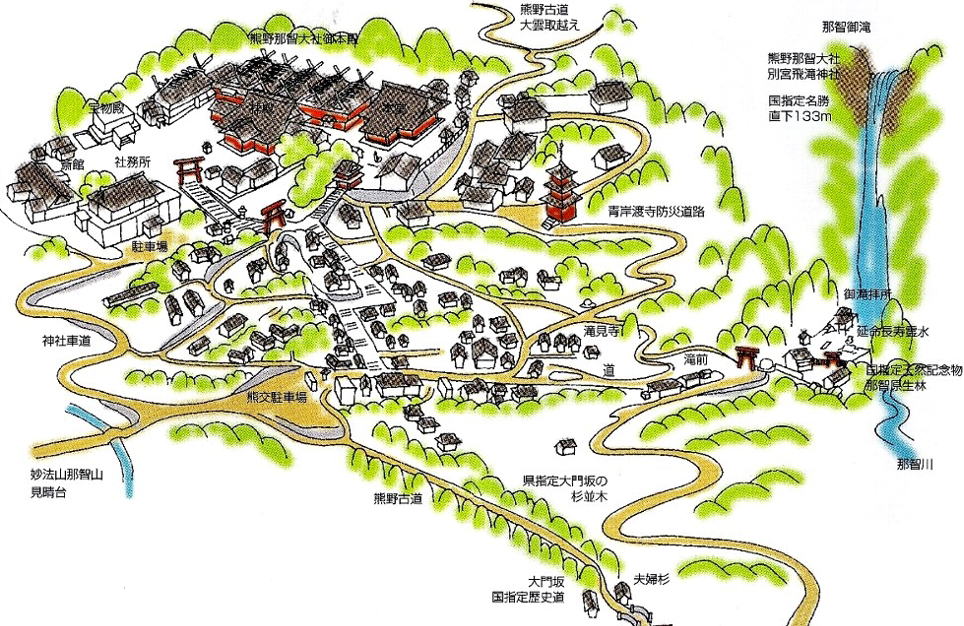

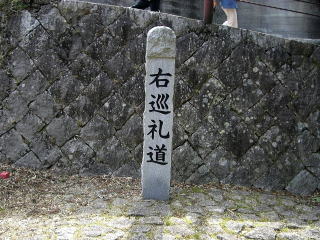

所属するテニスクラブの有志で、世界文化遺産「熊野古道」を歩こうという企画が持ち上がり、㈱JTBが企画する 「熊野古道ウォーキング2日間」に応募しました。 熊野古道とは熊野と各地を結ぶ熊野詣の巡礼道の総称で、今回は、熊野三山(本宮・新宮・那智)への信仰の道として 栄えた「中辺路街道」の一部を巡拝します。 街道には格式の高い王子跡(熊野三山の御子神)が数多く残されており、王子と三山を巡行します。 熊野九十九王子と呼ばれ、大阪市天満橋付近の窪津王子から始まり数多くの王子(神社)が紀伊路・中辺路の沿道にあり ます。 熊野古道「中辺路ルート」は田辺から始まりますが、古道らしい道が残されているのは、滝尻王子からといわれていま す。  中辺路街道ルート 5月17日14時30分、強風大雨で視界不良のため羽田引き返しも想定された飛行条件でしたが、予定通り南紀白浜空港 に降りたちました。 現地係員の出迎えで熊野観光バスに乗り込んだ頃は、まだ雨ではなく予想外の曇り空でした。 「滝尻王子」辺りの山を車窓から眺め、富田川沿いに国道311号線を進みます。  滝尻王子辺りの山 最初の巡拝は、王子社の中でも最も早く現れた王子のひとつ「近露王子」です。 バスを降りる頃には、予報通りの大雨に見舞われてしまいました。 狭い境内跡には、出口王仁三郎の書になる碑が建っていました。  近露王子之址の石碑 近露王子から雨の山道を、花山法皇がカヤを折って箸にしたという逸話に由来する箸折峠へと進みます。 霧靄に包まれた山々を眺めながらの山行は、熊野古道の風情を一層醸し出しています。   雨の古道 箸折峠よりの眺め 500mほど進んだ箸折峠には、花山法皇の旅姿をあらわしたとされる市指定文化財の「牛馬童子像」があります。 牛馬童子像は、頭部を含めた高さが約60Cm・幅約20Cm・長さ約40Cmと思ったより小柄の石造でした。 その為か、昨年牛馬童子像の首から上が切断された事件があり、現在のは復元されたものとのことです。    石碑・石仏群 文字塔 御佛前の石碑   宝筺印塔 地蔵像と不動明王の一石二仏   牛馬童子像と役ノ行者像 復元前 (転写) 800m先のバスが待つ牛馬童子口停留所へ歩を進める途中、石祠の中に「弘法大師像」が安置されていました。 更に、道しるべを兼ねた「一里塚跡」の石碑が建っており、脇に「和歌山より二十六里」と陰刻がなされていました。    道脇に石祠 拡大画像 弘法大師像 一里塚跡の石碑  霧靄に包まれた山々 バスで次の目的地「継桜王子」まで移動です。 野中地区の氏神でもある王子社は、石段を登りきった所に祀られています。 社殿に向かう石段を挟んで、推定樹齢は1000年ほどの10本近くの杉の巨木が立ち並んでいます。 これらの巨杉群は、杉の全てが熊野那智大社のある南方にだけ枝を伸ばしているという事から「野中の一方杉」と呼ば れています。 社殿付近に、緑泥片岩の「継桜王子」の石碑がありました。    明神型鳥居と一方杉 石灯籠 石段    社殿付近 社殿 社殿前 和風獅子型狛犬  継桜王子の碑 王子社の鳥居を少し行くと、創業江戸時代末期の茅葺き屋根の「とがの木茶屋」があります。 その先には、平安時代後期奥州の豪族藤原秀衡ゆかりの「秀衡桜」があります。    くまの道の石碑 とがの木茶屋 秀衡桜の石碑 とがの木茶屋の前の坂を下りていくと、日本名水百選のひとつ「野中の清水」があります。    野中の清水の石碑 滾々と沸き出でる清水 洞内    同 願白龍神の石碑 同 一石二仏 拡大画像 降りしきる雨の中無事今日の行程が済み、熊野川支流の大塔川沿いの川湯温泉に向かいました。 この温泉は、川原を掘ると熱い湯が湧き出る全国でも珍しい混浴の天然露天風呂でした。 5月18日早朝、窓辺からの大塔川の渓流とうっそうと繁る杉木立の幽玄な光景は、まさに東山魁夷の世界です。  部屋の窓辺より 7時50分、2日目の行程のバスに乗り込みます。 熊野九十九王子の中でもとりわけ格式が高いと言われている「五体王子」の1つ「発心門王子」から「熊野本宮」まで 約7Kmの巡行です。 「発心門王子」は熊野本宮の聖域の入り口という事もあり、新しい社殿が建っていました。    明神型鳥居 社殿 王子神社遺址の石碑    熊野古道中辺路へと続く明神型鳥居 湧き水が溢れる水鉢 世界遺産のモニュメント    二基の石碑 同 禁殺生穢悪の石碑 同 王子神社址の石碑 しばらくの間、熊野古道は舗装された生活道となっています。 道沿いは、懐かしい田舎の里山風景が広がります。 熊野古道は総合病院と呼ばれているそうで、その中の一つ目安産祈願の「助産婦地蔵」がありました。    助産婦地蔵 拡大画像 里山の風景 途中、休憩する農夫の方か何人か見受けられましたが、近寄って挨拶するとなんと木彫りの人形でした。    自生の芥子の花 夫婦の農夫 農夫 総合病院の二つ目歯痛治癒祈願の「歯痛の地蔵さん」がありました。   歯痛の地蔵さん 拡大画像 1,700mで、11世紀末頃には祀られていたという「水呑王子」に着きました。 跡地には、緑泥片岩でできた水呑王子の石碑と、総合病院の三つ目腰痛治癒祈願の二体の「腰痛の地蔵さん」がありま した    水呑王子 同 水呑王子の石碑 同 腰痛の地蔵さん この辺りからは古道らしい道並みになります。 熊野古道では、山中の道端や藪の中に苔生した小石碑や地蔵像などをみることが多いので、より注意力が必要になりま す。    石畳 蘇生の森熊野古道の石碑 山間に入っていく   地蔵菩薩像 拡大画像   地蔵菩薩像 拡大画像 1,900mで、旅人が本宮旧社が見渡せるここで伏し拝んだと言われる「伏拝王子」に着きました。 茶屋の前の小高い丘に登ると、「伏拝王子の石祠」と「和泉式部供養塔」が安置されており、展望台からはなるほどと 思わせる絶景が広がっていました。    伏拝王子遺跡の石碑 伏拝王子の石祠 和泉式部供養塔 延応元年(1239) 造立   本宮方面の絶景 茶畑を行く 周囲はほとんど人工林の、ゆるい下りの地道をひたすら進みます。    生の森熊野古道と刻まれた石碑 念仏供養塔 拡大画像 南無大慈観世音菩薩の石碑 文政九年(1826) 造立 地道が開け車道に架かる吊り橋を渡ると、「三軒茶屋跡」「九鬼ヶ口関所跡」が姿を現します。 三軒茶屋跡と九鬼ヶ口関所の間に道しるべ石があり、正面に「左きみい寺三十一り半/右かうや十九り半/みち」右側面 に「左本宮道/二十一丁」の陰刻がありました。 関所跡をくぐり、緩やかな上りの古道に入ります。 石畳とか木の根道といった変化の多い山道でした。    三間茶屋跡 道しるべ石 正面 道しるべ石 右側面    九鬼ヶ口関所跡 蘇生の森熊野古道の碑 石畳の山道 3,100mで、熊野本宮大社に一番近く身だしなみを整えたり塵などを祓ったことに由来する「祓所王子」に着きました 。 この王子は現本宮大社のすぐ裏にあたり、大木のかげに石祠が祀られていました。   祓所王子の石祠 拡大画像   三基の石造物 拡大画像 中央)地蔵菩薩像 200mほどで、熊野三山の中心で全国熊野神社の総本宮である「熊野本宮大社」裏の鳥居が見えます。  拝殿の前には、「亀石」と「大黒石」が一対として配置されています。 向かって左に、第一殿・第二殿の相殿。 相殿のため第三殿や第四殿よりひと回り大きく、またこの相殿の正面に礼殿 があるため、相殿が本社のように見えましたが、中央の第三殿が主神を祀っている本殿でした。   大社裏側の明神型鳥居 鳥居脇の石灯籠    境内の和風獅子型狛犬 拝殿 亀石    大黒石 龍吐水 神門  檜皮葺きの社殿 左から第一殿・第二殿の相殿、第三殿の本殿、第四殿    水舎 境内の石灯籠 祓戸大神の石碑   摂末社 功霊社 参道の和風獅子型狛犬   158段の石段 参道入口 神社名碑と 明神型鳥居 駐車場に、徐福の重臣七人を祀った「七人塚」の地蔵堂がありました。   駐車場に地蔵堂 拡大画像 地蔵菩薩像 バス移動の途中、大斎原に建てられた高さ33.9m日本一の「熊野大社の大鳥居」を望むことができました。 国道168号線を熊野川に沿って南下します。 途中「瀞峡」(長瀞に対しどろきょうと呼ぶ) など、飽きない風景が続きます。   日本一高い明神型鳥居 拡大画像   熊野川 瀞峡 熊野川 赤木川との合流 熊野大社本宮から40Kmほどで、熊野三山の一つ「熊野速玉大社」に着きました。  神門のなかに入ると朱塗りの社殿が、向かって左から「第一殿」「第二殿」「摂社の奥御前三神殿」「第三殿・第四殿 ・神倉宮の三社相殿」「第五殿から第十二殿までの八社相殿」と5棟並んでいます。    神門 水舎 世界遺産のモニュメント  檜皮葺きの社殿 左から第一殿・第二殿の拝殿、第三殿・第四殿の鈴門、中四社、下四社 神宝館の前に、出自が速玉大神に仕えた熊野三党の一つ鈴木一族という伝承がある「武蔵坊弁慶の木彫り像」がありま した。 参道挟んで向いに立つのが、日本最大で国の天然記念物に指定されている推定樹齢1000年のナギの大樹で、多くの人 が魔除けのお守りとしてその葉を財布に入れていました。   和風獅子型狛犬 ナギの大樹   神宝館前 弁慶の木彫り像 三基の石灯篭 摂末社は、神門の内に「新宮神社」「熊野恵比寿神社」、参道に「八咫烏神社」「かぎの宮」」「力男神社」「熊野稲荷 神社」があります。 参道の先には大鳥居が見えますが、バス移動時間の関係で参道側からの拝観となりました。   熊野恵比寿神社 明神型鳥居 同 社殿   新宮神社 神明型鳥居 同 社殿   同 左の石灯籠 同 右の石灯篭    八咫烏神社 明神型鳥居 同 左)手力男神社社殿 明神型一之鳥居 右)八咫烏神社社殿 時間の都合で急かされるように熊野速玉大社を出発し、バスで海岸沿いの国道42号線から那智川に沿って県道46号線 に入り、20Kmほど先の那智大社の別宮「飛瀧神社」に着きました。 飛瀧神社は那智の滝を神体として祀り、古くから修験道の滝行の聖地とされてきました。    明神型鳥居 那智大滝の石碑 那智山道の石灯籠 社殿はなく滝の前に拝所があるだけです。  御瀧前の明神型鳥居 拝観料300円を払い授与所の横の斜面を上ると、朱の欄干の御瀧拝所にでます。 日本一の直瀑といわれる落差133mの「那智の滝」の迫力は、雄大なものでした。    延命長寿のお瀧水 飛瀧神社拝所の名碑 御瀧拝所    ご神体の那智の滝 お滝祈願所 光が峰遙拝石   険しい石段 和歌山県指定史跡 亀山上皇御宸翰木牌建立地跡 飛瀧神社から500mほどのバス移動で、熊野三山の一つ「熊野那智大社」に着きました。  熊野三山中もっとも神仏習合時代の名残りを残していて、熊野那智大社と青岸渡寺が軒を並べています。 那智大社と青岸渡寺に通じる参道は、473段の石段が続く門前町になっており、その両側には那智名物のお土産店が立 ち並んでいます。 参道の石段の5合目辺りに、観音堂があり那智黒の「聖観音菩薩像」が祀られていました。    参道石段の上り口に石仏 拡大画像 地蔵菩薩像 参道 閻魔面の石柱    参道 観音堂 同 聖観世音菩薩像 更に続く石段 参道の石段の8合目辺りに、右那智山青岸渡寺の名碑がありました。    右那智山青岸渡寺の名碑 右の石段を行くと なちさん霊場の名碑 青岸渡寺の山門 (仁王門) 正面には那智大社一之鳥居が見え、那智大社摂社の児宮「多富気王子神社」がありました。    世界遺産のモニュメント 明神型一之鳥居 水舎    多富気王子神社 石灯籠 和風獅子型狛犬  神馬舎 石段を上りきる正面には二之鳥居が聳え、拝殿の後ろには鈴門を挟んで熊野十二所権現と飛龍権現の十三所権現を祀る 本殿があり、第一殿から第六殿までその全てが国の重要文化財に指定されています。    明神型二之鳥居 宝物殿 水舎    拝殿 本殿 御県彦社  青岸渡寺を結ぶ神門 神門を潜り、西国三十三所霊場の第一番札所「那智山青岸渡寺」(如意輪堂)に入ります。 熊野三山の他の2社(熊野本宮大社、熊野速玉大社)では、明治の神仏分離令により仏堂が廃されましたが、那智では 観音堂が残されやがて青岸渡寺として復興したそうです。 本堂内では、正面の本尊以外の撮影を許可していただきました。    本堂前の石灯籠 本堂脇の地蔵菩薩像 本堂脇の石灯籠    本堂 堂内 16羅漢の一人賓頭盧像 堂内 役小角像    堂内 西国三十三霊場の観音堂 同 拡大画像 堂内 石灯籠 鐘楼の裏と水子堂の脇に「宝篋印塔」があり、水子堂の脇のものは南北朝時代造立の国指定重要文化財になっていまし た。 那智大瀧とのコントラストが素晴らしい「三重塔」に向かう途中に、熊野道への道しるべ石があり「妙法山へ廿三丁」 の陰刻がありました。    世界遺産のモニュメント 宝篋印塔 水子像と水盤    水子堂 宝篋印塔 鐘楼 梵鐘    三重塔と那智大瀧 熊野道への道しるべ 三重塔 元亨二年(1322) 造立 元享四年(1324) 造立    子育て地蔵像 拡大画像 六地蔵像    布袋像 参道の石灯籠 神道では枕飯を表すといわれる三ツ石 参道の石段を下り、熊野古道中辺路の一部「大門坂」を下ります。 樹齢数百年の深い杉木立の中を石畳の道を、道しるべとして1町(109m)ごとに立てられた町石を、六町からバスの 待つ二町まで辿ります。   大門坂の下り口 六町    五町 五町辺りの石畳 唐斗石なる祈り石    四町辺りの杉木立 四町 茗荷の花   三町 二町 バスは再び海岸沿いの国道42号線を「橋杭岩」「千畳敷」「円月島」と巡り、南紀白浜空港へ向かいます。 予定の時間通り、19時20分発のJALで羽田への帰路に着きました。  南紀白浜空港 今回は、熊野古道巡りで最もポピュラーな中辺路エリアの一部を巡行しました。 1泊2日で、6箇所の王子と熊野三山を巡り10Km余りの古道を歩いたわけですが、初級コースという事もあり些か物足 りなさを感じたことも確かです。 が、初日 雨で古色蒼然とした石畳の古道‥二日目 快晴の中鶯の声が木霊し杉の木立 の木漏れ日が眩しい古道色々な顔を見せていただいたのが収穫です。 中級コースに挑む意欲が湧いてきました。 |