| 武蔵野三十三観音霊場巡り (第31番・第32番・第33番) |

|

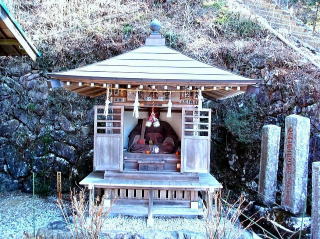

春のうららに誘われて、奥武蔵の古刹を訪れようと思い立ちました。 早速「武蔵野三十三所観音巡礼」(武蔵野観音霊場会編 白木利幸著) と (社)日本ウォーキング協会発行の「武蔵の国百 観音一筆巡り」を基に、日頃のテニスの体力強化を兼ねて、足腰の守護に霊験あらたかとされている「子の権現」を 中心としたプランを立てました。 9時30分、西武池袋線の終着駅でもあり西武秩父線の始発駅である吾野駅に降り立ちました。 晴天の土曜日とあって、中高年のハイカーが沢山下車していました。  ログハウス調の吾野駅 駅から徒歩2分の近きに、武蔵野三十三観音霊場第31番「補陀山法光寺」があります。 切妻造りの山門の左右には、「石造の仁王像」が聳えていました。    山門 山門左側に六地蔵像 山門左右の仁王像    本堂 本堂前に布袋像 鐘楼   五輪塔と左右に石仏 2基の地蔵像と石祠 吾野駅西側の線路下トンネルを潜り、山側墓地の左側の山道を登ります。 ここが高反山 (532m) の登山口にあたるようです。    のっけから急坂の林道 竹寺への標識 途中の村落  再び急坂の林道 ひと山ふた山越えると、平坦な飛村に出ました。   飛村への標識 飛村   崖淵に地蔵菩薩像 同 拡大画像 途中、「権五郎神社」がありました。 本殿と拝殿を持つなかなか立派な神社です。 おそらく権五郎という人を祀ったのでしょう。    神明型の一之鳥居 鳥居の脇に立派な手水鉢 神明型の二之鳥居   拝殿 和風の獅子型狛犬 山道に、南無阿弥陀仏などと陰刻された石碑とか難解文字が刻まれた石碑が安置されていました。    南無阿弥陀仏と陰刻された石碑 判読難解な石碑 再び林道 2時間かかってやっと、武蔵野三十三観音霊場第33番「医王山薬寿院八王寺」通称 竹寺に着きました。 2003年12月に、練馬区石神井の「長命寺」から始まった武蔵野観音霊場の終着 (結願) の寺院です。 竹寺は呼称であり、境内のあちこちに見事な竹林があることから付けられたようです。    山道に明神型鳥居鳥居 弁天堂 弁天池脇の地蔵像    境内に立派な灯篭 お地蔵様 青銅の本尊牛頭天王   道祖神 瑠璃殿    武蔵野観音33番結願堂 堂前の宋風獅子型狛犬 幽玄な竹林    道祖神 茅葺屋根の本坊 本坊脇に阿弥陀如来像と地蔵像   奥武蔵俳句寺 俳句寺と本坊を結ぶ渡り廊下 本殿への竹の鳥居を潜った直ぐの小高い丘に、境内社がありました。    本殿へ竹の鳥居 境内社の明神型鳥居 鳥居の脇に聖観音像    如意輪観音像 小さな社殿 同 朱殿内に沢山のお狐さん 元禄三年(1690) 造立 本殿への石段の登り口に、大きな「茅の輪」が付いた神明型の鳥居がありました。    本堂への石段 茅の輪が付いた神明型鳥居 鳥居の脇にお堂    猿田彦大神の石碑 うぐいす張り石段とあったが・ ・ 石段上の和風獅子型狛犬   入母屋造りの本殿 本殿前に宋風獅子型狛犬  本殿の裏山から 本殿の裏山を登りきると豆口峠です。 豆口峠は「神送りの場」として有名な峠で、現地の看板にも「峠は隣村との連絡路であると共に、そこは ふつう村境で あることが多い、峠の近くには神送り場というところがあった。 むかし、悪い流行病などがはやると村人達は、夜中 大勢で鐘や太鼓をたたいてここに駆け登り、頂上で疫病神を追い払うという習わしがあった。」とありました。    休憩舎 豆口峠の急坂 豆口峠の道標    100m程雪道が続く 愛宕社の表札が架かった鳥居 天目指峠への分岐点  峠からの眺め 悪路難路を1時間あまり歩き、「子の権現」武蔵野三十三観音霊場第32番「大鱗山雲洞院天龍寺」に着きました。 確かに、ここに来るまでには相当足腰が鍛えられますね。 足腰に効験あらたかという子ノ権現様に、この一年のテニス体力の向上と無事を祈願しました。。    黒門 木造の巨大な仁王像 茅葺屋根の庫裏    本殿 本殿前の宋風獅子型狛犬 美和観世音菩薩像   境内社の秋葉社 十三層仏塔   2トンもある日本一の鉄草鞋 巨大な夫婦下駄   大黒堂 大黒天像    閻魔堂 同 閻魔大王像 小高い丘に地蔵堂    地蔵堂 同 地蔵菩薩像 地蔵堂から本堂・庫裏を望む 門前の茶店の傍らに、「道標と丁目石」の二つの石碑がありました。 左の丁目石には「○○/一丁目道○/左 秩父高山」と彫られており、右の道標には「吾野○○」と陰刻されています。   丁目石 道標 子の権現手前の阿字山(653m)には、「大日如来像」が祀られていました。 山頂は眺望が開けていて、視界が良いときには低山なのに東京方面まで見下ろせるそうです。 大日如来が、四方の山々に向かい智拳印を結び祈祷しているような感じを受けました。    中腹の大日如来像 中腹に石碑 中腹に石碑   山頂の大日如来像 同 山々に向かい 西吾野駅に向かい下山をする途中の道端に、朱の鳥居と「延命地蔵像」がありました。   神明型鳥居 延命地蔵像 落石の多い山道を辿っていくと、陰刻された丁目石などを道端に見ることができます。 経年的な剥落と苔生で判読が難しかったが、「天寺十一丁・天寺十二丁・天寺十三丁・天寺十四丁」などと読み取れ ました。 神様が里宮と山宮を往来する御神幸道には、一丁目 (約109m) 毎に標石の首標が置かれていますが、注意していない と落石の類と見間違えそうでした。 この辺りでは、丁目石を上から下に数えるそうです。    十一丁目石 十二丁目石 十三丁目石    十四丁目石 十六丁目石 判読不明  断崖に地蔵像 山道が終わる分岐点に「静之神社」の朱の鳥居が目を惹きました。 社殿が、小高い崖にせり出すように祀られていました。    朱の橋を渡ると朱の神明型鳥居 2つの石祠 社殿 平坦な林道の脇に、苔生した地蔵菩薩と六体のお地蔵様が刻まれた「六面地蔵像」が祀られていました。    地蔵菩薩像 林に挟まれた村道 六面地蔵像  川の中央に巨岩石 やっと山道から舗装路に出ました。 国道299号線沿いにしばらく歩くと、高麗川の先の小高い丘の上に終着の西武秩父線西吾野駅の駅舎が見えました。 到着時間は、予定通りの14時30分でした。    国道299号線 小高い丘の上に駅舎 終着の西吾野駅 日頃テニスで鍛えている足腰を試す意味でも、アップダウンの厳しい「子の権現」までの霊場巡りに挑戦しました。 5時間約16Kmの行程でしたが、各ポイント (寺院) 毎に鑑賞時間をとる程度で、ほとんど休みなく踏破できました。 「子の権現」では、この体力が1年でも長く続くよう 念入りにお参りしました。 |