| 秩父三十四観音霊場巡り (第3番〜第9番・第18番・第19番) |

|

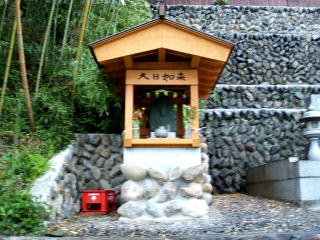

手首を痛め、テニスを休業しているため体が疼いてどうしょうもありません。 当日雨の予報にも拘らず、「秩父三十四所観音巡礼」(秩父札所連合会編) と (社)日本ウォーキング協会発行「武蔵の 国百観音一筆巡り」を基に、比較的平坦で沢山の寺院を巡られるようルートを選定しました。 欲をかいて この寺もあの寺も・・・とルートを描いていくうちに、20Kmもの道程になっていました。 9時30分、西武秩父線横瀬駅に降り立ちました。 雨も、途中までは何とかもっていましたが、駅を降りたった時にはしっかりと振り出してきました。 駅を出て程なく、まだ真新しさが残る「大日如来堂」がありました。  横瀬駅    大日如来堂 同 大日如来像 宇部三菱セメント 700mほどで、お堂があるだけのこじんまりした秩父三十四観音札所第九番「明星山明智寺」です。 境内には、室町時代のものといわれる三基の「青色板碑」がさりげなく配置されていました。 また左手の覆屋には、その昔女性の願いを納めたといわれる「文塚」と「地蔵尊」が祀られています。    門前の石碑・石仏 石碑と巳待塔 地蔵尊像   三基の青色板碑 文塚 宝永元年(1704) 造立    同 石造が4基 同 道標を兼ねた文塚碑 同 険しい表情の地蔵様

六角形の観音堂 裏口に地蔵菩薩像 これから巡る秩父札所巡礼道には、多くの「道しるべ石」が建てられています 。 どの石を見ても作った年は元禄十五年(1702年)、作った人は「高橋心求・はま」となっています。 しかもその数は、数百に及ぶといわれています。 昔の人の信仰心の厚さに胸を打たれます。 白いペイントは最近入れられたものですが、長い風雪に耐えて石に刻まれた跡がはっきり分かります。 石には「札所めぐり道しるべ」と書いたもの「右○番 左○番」と書いたものなど様々で、現在の道路とは必ずしも 一致してはいませんが、長い道路の途中に「札所めぐり道しるべ」と書いたものがあると安心したものです。 第九番明智寺から第八番西善寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石1 : みき九番道 江戸小田原町/みぎ九番 江戸本船町 道しるべ石2 : みき九番   道しるべ石1 道しるべ石2. 西武秩父線沿いに芦ヶ久保方面に進むと、「地蔵堂」がありました。   西武秩父線沿いの県道 雨雲に霞む武甲山   地蔵堂 同 延命地蔵像 第九番明智寺から第八番西善寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石3 : ひたり八番 江戸/みき九番 江戸本船町 道しるべ石4 : 左九ばん 下る 道しるべ石5 : 右八ばん 上る    道しるべ石3 道しるべ石4 道しるべ石5 道標を頼りに1.8Km進むと、ボケ封じの寺として有名な秩父三十四観音札所第八番「清泰山西善寺」に出ます。 天然ボケにも効目があるのでしょうか。 大きな石を配した坂を下りながら、大輪の牡丹を愛でまた石仏を鑑賞しました。    山門 秩父補陀所第八番の石碑 寺院名碑    二体の地蔵菩薩像 本堂 如意輪観音像    地蔵菩薩像 六地蔵像 なで仏    地蔵菩薩像 小さな地蔵像 二体の地蔵像    如意輪観音菩薩像 地蔵尊像 石祠  牡丹がきれい 第八番西善寺から第六番卜雲寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石6 : (左側面) 左八ばん (右側面) みぎ七番/六番 道しるべ石7 : ひたり七ばん・六ばん/みき八ばん    道しるべ石6 左側面 道しるべ石6 右側面 道しるべ石7 山道に入った処で出会った地蔵堂には、「馬頭観世音の石碑と地蔵菩薩像」が安置されていました。    ちょっと山道 地蔵堂 同 石碑と地蔵菩薩像 目印の観光農園「小松沢農園」の角に、「母慕地蔵の石碑と二体の地蔵菩薩像」がありました。    母慕地蔵の石碑と二体の地蔵像 同 拡大画像 観光農園 第八番西善寺から第六番卜雲寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石8 : みき七ばん    日本百番霊場秩父補陀所 南無地蔵菩薩の石碑 道しるべ石8 第六番萩野堂の石碑と巨大灯篭  地蔵菩薩の石碑 萩野堂の石碑から程なく、真新しい「地蔵堂」がありました。   地蔵堂 同 地蔵菩薩像 くねくねした道を2Km進むと、山の斜面に一見民家風の 秩父三十四観音札所の第六番札所「向陽山卜雲寺」別名 荻野堂 があります。   本堂の萩野堂 聖観音菩薩像    六地蔵像 薬師堂と稲荷神社 薬師堂   稲荷神社 神明型鳥居 同 社殿    ひじり地蔵像 同 拡大画像 かなえ地蔵像 第六番卜雲寺から第七番法長寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石 9 : 左六ばん/右八ばん 道しるべ石10 : ひたり六ばん 道しるべ石11 : 左六番/右七番    道しるべ石9 道しるべ石10 道しるべ石11 第六番から第七番へも、道しるべ石が的確に配置されていました。 700m道しるべ石に導かれて歩んでいくと、札所一の大伽藍の本堂を有する 秩父三十四観音札所の第七番札所 「青苔山法長寺」別名 牛伏堂 に出会います。   寺院名碑 山門    本堂 牛伏堂 本堂の縁台に大黒天と恵比寿像 仏足石    大黒天が彫られた灯篭 牛伏伝承の石造 菩薩堂    菩薩堂隣の石仏 十一面観音菩薩像 線彫りの観音様の石碑    四体の地蔵 如意輪観音像 五層の石塔 第七番法長寺から第五番語歌堂へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石12 : 左村みち/右六・七ばん 道しるべ石13 : (解読不可)   道しるべ石12 道しるべ石13 山道に入りましたが「道しるべ石」がありました。 道しるべ石14 : ひだり六ばん卜雲寺・七ばん法長禅寺/みぎ五ばん語歌堂 道しるべ石15 : ひだり六ばん 道しるべ石16 : (解読不可) 道しるべ石17 : (解読不可) 道しるべ石18 : 左六・七ばん/右五ばん    山道 道しるべ石14 道しるべ石15    道しるべ石16 道しるべ石17 道しるべ石18 様々な石碑もありました。    馬頭尊の石碑 大黒天の石碑 馬頭観世音の石碑 2Kmほど田園風景の中を進むと、道路の脇に開放的な長興寺の境外仏堂 秩父三十四観音札所第五番「小川山語歌堂 」が見えてきます。 お堂の右手に、珍しい像形の庚申塔がありました。 手に斧のようなものを持ち、青面金剛と木こりの習合形に見え ます。    仁王門 同 門内 ユーモラスな金剛力士像 観音堂    四基の石造物 庚申塔と地蔵像 同 拡大画像 庚申塔 斜め前方に「小川山語歌堂長興寺」の寺院名碑がありました。 寺院名碑を右折して参道を進んだところに、「道しるべ石」がありました。 道しるべ石19 : ひだり六・七ばん/みぎ五ばん   寺院名碑 道しるべ石19 語歌堂から東200mの距離に、本寺納経所「小川山語歌堂長興寺」があります。   山門 本堂   比較的新しい六地蔵像 青銅の地蔵菩薩像    趣きのある庭石 山門石段の石碑 剥落した二体の地蔵像 長興寺を暫らく進んだところに「織姫神社」がありました。    神社名碑 神明型の鳥居 拝殿 第五番語歌堂から第四番金昌寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石20 : 右五番道 道しるべ石21 : 左山道/右五番 道しるべ石22 : 左五ばん道/右三番道 道しるべ石23 : 左五番道/右三番道    道しるべ石20 道しるべ石21 道しるべ石22  道しるべ石23 金昌寺の門前にあった「道しるべ石」です。 ここまで、何故か四番への道しるべ石が見当たりませんでした。 道しるべ石24 : 正面三番へ/右五番みち  道しるべ石24 1.4Km進み、やっと念願の石仏の寺 秩父三十四観音札所第四番「高谷山金昌寺」に着きました。 金昌寺には、菩提供養のため奉納された大小1,319体もの石仏が、本堂へ向かう石段の両脇などを埋めつくしていま す。 ほとんどが、江戸中期の天明から寛政ころの造立だそうです。 大きな酒樽の上に座り大盃を頭上にかかげた「酒呑み地蔵」肉感的な「慈母観音像」恐ろしい表情の「脱衣婆」その 他羅漢、観音、地蔵、不動、十三仏など様々な石仏に巡り合えて時間を忘れてしまいました。   仁王門の大わらじ 同 門内 金剛力士像    秩父札所第四番石仏群の石碑 同 六地蔵像 仁王門の西國観音像   仁王門脇の開運稲荷大神 同 お狐さま    山門〜本堂までの石仏1 山門〜本堂までの石仏2 二体の地蔵像   酒呑み地蔵像 かなりの年代の如意輪観音像 石段を上がると、大きなお堂があり右側に六体の地蔵菩薩・観音像が安置されているお堂があります。 大きなお堂には、天井まで頭が届きそうな地蔵菩薩像が聳え立ち、足下には何体もの餓鬼や童子が寄り添っています。    地蔵・観音が納められているお堂 同 左の三体は地蔵菩薩像 同 右の三体は観音菩薩像   お堂 同 地蔵菩薩像   足下の邪鬼・童子像 同 拡大画像 観音堂へ続く道々では、大小様々な石仏が鑑賞できます。 特に「馬頭観音像」は、秩父では一面中央合掌手の形がほとんどのなか、三面四臂の本格的な彫でした。    -------------------------------------------------- 観音堂へ続く石仏群 -------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 観音堂へ続く石仏群 -------------------------------------------------    地蔵堂 同 亀甲地蔵像 釈迦如来像    大日如来像 阿弥陀如来像 釈迦如来像 (サウスポー?)    千手観音菩薩像 延命地蔵像 虚空蔵菩薩像    勝軍地蔵像 如意輪観音像 不動明王像    延命地蔵像 延命地蔵像 (?) 薬師如来像    月光菩薩像 馬頭観音像 馬頭観音像 観音堂の正面回廊には、宗朝様の形式をおびた優しい姿の「慈母観音」と不気味な「脱衣婆」の像が並んでいました 。 また、慈母観音が座す連弁にカエル (ミカエル・・ユダヤ教の天使 (?)) が彫出されていました。  観音堂    脱衣婆 慈母観音像 連弁にカエルが 寛政四年(1792) 造立 観音堂の裏手は「奥の院」になっています。  奥の院入り口から石仏が並ぶ    奥の院 洞窟 洞窟内の祠 同 拡大画像 弘法大師像 金昌寺を出て直ぐの林の中に「七社権現社」がありました。   お社 苔生した幡台 第四番金昌寺から第三番常泉寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石25 : 左三ばん/右四ばん 道しるべ石26 : ←二番/正面三番みち/→四番 道しるべ石27 : 三番道    道しるべ石25 道しるべ石26 道しるべ石27 国道299号沿いに暫らく進むと、お堂があり四基の石碑・石仏が安置されていました。  国道299号沿いにお堂    同 二体の石仏 同 如意輪観音像 同 金剛夜叉明王像 雨で濁った横瀬川を眼下にし、山田橋を渡りました。 横瀬側の畔には、油石に深く丁寧に陰刻された穀神「宇賀神の石碑」がありました。    山田橋 横瀬川 宇賀神の石碑 宝暦十年(1760) 造立 常泉寺付近に「道しるべ石」と地蔵像がありまました。 道しるべ石28 : 三番入り口   道しるべ石28 地蔵尊像 横瀬川を渡ると程なくして、秩父のあじさい寺 秩父三十四観音札所第三番「岩本山常泉寺」です。 1.4Kmの道程を、道しるべ石を目で追いながら、国道299号の車の多い道を冷や冷や歩きました。 ぬれ縁に、抱くと善男子が授かる御利益がある「子持ち石」が安置されていました。    本堂薬師堂 子持ち石 同 拡大画像    地蔵尊像 井戸水の長命水 池の向うに小さな祠   池の向うに石仏が並ぶ 石碑の下に二体の地蔵像    石段を上がると観音堂 途中にあかね地蔵像 観音堂    地蔵尊像 石碑と地蔵尊像 線彫りの観音様 観音堂脇の墓地を横目に、雨にぬかるあぜ道を進むと緑の深い山道に入ります。   馬頭観音の石碑 本格的な山道 第三番常泉寺から第十八番神門寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石29 : 右三番へ 道しるべ石30 : 左三番/右十八番   道しるべ石29 道しるべ石30 山を抜けると舗装道路に出ました。 坂の途中にお社がありました。    だらだらとした下り坂 神明型の鳥居 お社 起伏のある県道を、4Km近く黙々と進むと 国道140号線に面して、かつて神社であったと云われる秩父三十四観音 札所第十八番「白道山神門寺」(ごうどじ と読みます) があります。   本堂 ニコニコ地蔵像    不動堂 同 堂内 不動明王像 十三層の石塔    蓮華堂 同 お堂内の仏像 四基の供養等・庚申塔 第十八番神門寺から第十九番宗福寺へ向かう途中にあった「道しるべ石」です。 道しるべ石31 : ひだり十九番 道しるべ石32 : (左側面) →是ヨリ秩父町/大野原駅ニ至ル約二丁 (右側面) →札所十九番入り口/秩父群○○○○小鹿野町至約三里   道しるべ石31 道しるべ石32 (比較的新しい) 県道沿いに約1.7Km進むと大きな案内板があり、左折すると秩父三十四観音札所第十九番飛淵山龍石寺の納経所 「萬松山宗福寺」です。 札所は約200m離れた飛淵山龍石寺ですが、今回は時間の関係で龍石寺の拝観はパスしました。 門を入ると直ぐ左側に、石碑・石仏が四列に配置されており、その隣には地蔵堂と「子育て婆さん像」が安置され ているお堂があります。    寺院名碑 十三層の石塔 一列目は六地蔵像    二列目には地蔵像と石碑 三列目はは石碑・地蔵像・明王像 四列目には六体の地蔵像   地蔵堂 同 地蔵菩薩像   子育て婆さんのお堂 同 子育て婆さん像   本堂 本堂脇のフジ棚 本堂まで来てビックリ。 本堂周りはカエルの石造で埋め尽くされています。 カエル好きの私ににとっては大感激でした。 疲れを忘れて魅入ってしました。    親子カエル 托鉢カエル 見ざる聞かざる言わざるカエル    六地蔵カエル 読書カエル 大カエル    貫一お宮カエル 地蔵カエル もぐら叩きカエル    考えるカエル おんぶカエル 念ずるカエル 800mほど進み、予定通り14時20分に、終着の西武秩父線大野原駅に到着しました、    大勢至菩薩の石碑 道際にあった珍しい狼型の狛犬 大野原駅 石仏の寺「金昌寺」は、想像以上の石仏で溢れていました。 千体仏像祈願のため寄進されたものだということです が、様々な種類の石仏が至る所に雑然と安置されている感じがゆがめませんでした。 もっと時間に余裕を持って観察すればよかったなと反省しています。 カエル寺 (?)「宗福寺」は、予想をしていなかった様々なカエルの表情に出会えて疲れが抜けました。 なんと云っても今回の収穫は、300年を経た「道しるべ石」です。 雨に煙っていて山々の景色などを楽しむ歩きに ならない道のりを、「道しるべ石」巡りという新たな探究心を沸らせてくれました。 道しるべ石の表示も、 「みき九番道・右五番みち・右八ばん・みぎ七ばん・右三番道・←二番」という風にまちまちでした。 昔の人は、 大らかだったのでしょうね。 気付いたことですが、オートバイや自動車で乗りつけ、慌しく写真を撮りさっといなくなるカメラマンを結構見かけ ました。 昨今の石仏写真ブームで、寺院・霊場に沢山の方が見える様になってきました。 あくまでも仏像は拝む対象なので、入山・下山の際は合掌して拝することがマナーかと思います。 |