|

中山道 寺院巡り(1) |

|

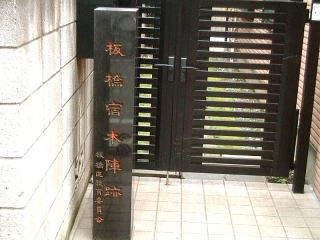

たまには規定のプランに乗って石仏巡りをしてみようと、NPO法人新現役ネットの同好会「歴史を訪ねる旅の会」主催の「街道を行く」に応募しました。 当初は最近のウォーキングブームを反映してか、キャンセル待ちの状況で半分以上諦めておりました。 参加希望者が定員を大幅に超える人気に、主催者側の配慮で2班構成で全員の参加が実現しました。 天候は程よい薄曇で絶好のウォーキング日和です。 案内人は、ボランティアガイド「文京まち案内」のメンバー堀江英雄さん。 今回は「中山道寺院巡り第2回目」と言うことで、巣鴨駅前から志村一里塚までの約6.5Kmの街道巡りです。 第1回目日本橋から巣鴨まで約8Kmの中山道巡りに参加できず残念な気持ちで一杯です。 集合は、JR山手線巣鴨駅です。 集合時間の10時前には40名弱の参加者全員の確認が終了し、予定時間通り巣鴨駅前をスタートしました。 まずは、白山通り (中山道) を20m南下した歩道上の「徳川慶喜公巣鴨屋敷跡」石碑を拝見しました。   JR山手線巣鴨駅 徳川慶喜公巣鴨屋敷跡 来た道を戻る感じで北西に100m、巣鴨橋を渡った左側歩道上の「染井吉野」石碑とソメイヨシノの木を拝見しました。   石碑 ソメイヨシノの木 更に250m往くと、白山通り (中山道) と旧中山道の分岐点に出ます。 この角が、江戸六地蔵の第3番「医王山真性寺」です。 参道には芭蕉句碑などの石碑・石塔が整然と並び、正面には江戸六地蔵の一つ「大地蔵」が聳えています。    真性寺の寺院名碑 真性寺正門〜参道 参道の石碑・石塔    真性寺の山門 江戸六地蔵の一つ大地蔵 同 拡大画像   お堂に鎮座する延命地蔵像 同 拡大画像   本堂右手に供養の石仏群 如意輪観音・地蔵像が多い 真性寺を左に、巣鴨地蔵通商店街の中を旧中山道を往きます。 ガイドの話にもありましたが、商店の値札等は表示文字が大きく難しい文字は使っていないようです。   賑わう巣鴨地蔵通商店街 賑やかな商店街を200m往った処に、とげぬき地蔵で有名な「萬頂山高岩寺」がありました。 人だかりがしている仏様は「洗い観音像」で、「とげぬき地蔵像」はその右隣にひっそりと立っていました。    萬頂山高岩寺の山門 順番待ちの洗い観音 ひっそりととげぬき地蔵 商店街の喧騒の中を700m往くと、旧中仙道と折戸通の交差地庚申塚にでます。 ここには、地名の由来になっている「猿田彦大神庚申堂」があります。    猿田彦大神庚申堂 天孫降臨道案内の神 猿像の下に三猿 (庚申塔)  庚申塚より商店街を振り返る 庚申塚の交差点を過ぎるとパタッと人通りが途絶えますが、150m先を左折すると直ぐに「庚申塚の延命地蔵」が見つかります。 この地蔵尊群は、1905年にこの場所に移設されたものらしいです。   庚申塚の延命地蔵 剥落した題目塔 (?)   剥落した延命地蔵 左に馬頭観音像と地蔵像 1000m近く進むと、JR埼京線の踏切が見えてきます。 この手前を板橋駅方向に左に入ると、駅前広場の前方に「近藤勇の墓」があります。    近藤勇の像 近藤勇と土方歳三の墓碑 拡大画像 JR埼京線の踏切を渡り、商店街を900m進むと、首都高速道路中央環状線の高架にでます。 その下を走る中山道 (国道17号線) と、この地点で交差します。 この付近は、「平尾追分」と呼ばれた中山道と川越街道の分岐点だったところです。 不動通り (旧中山道) を巣鴨方向に進みます。 堀江さんの話、旧中山道を「イチニチジュウヤマミチ」と読んでいたバスガイドがいたとのこと。    板橋駅付近 旧中山道巣鴨方向 中山道との交流地点  旧中山道仲宿方向 50分間の昼食後、直ぐ傍の宇喜多秀家の菩提寺「丹船山薬王樹院東光寺」へ向いました。 東光寺には、江戸時代造立の庚申塔の中でも最古の部類に入る 板橋区指定文化財の「青面金剛像庚申塔」、区内最大級の石造物 板橋区登録文化財の「六道利生地蔵尊 (平尾追分地蔵)」、「宇喜多秀家の五輪の供養塔」など 石造文化財が並んでいます。    寺院門と本堂 正門脇に集められた石仏 青面金剛像庚申塔 寛文二年(1662) 造立    六道利生地蔵尊 馬頭観世音菩薩の塔碑 宇喜多秀家の供養塔 享保四年(1719) 造立 更に150m先、板橋七福神の一つ恵比寿神を祀る「如意山観明寺」があります。 「板橋宿」は、江戸方面から見て「平尾宿」「仲宿」「上宿」と呼ばれ、全長1,700mにも及ぶ長い町並みであったそうです。 板橋宿が栄えていた頃は、この付近が丁度平尾宿の入り口だったようです。 寺院門の脇に、都内最古 板橋区指定有形文化財の「寛文元年庚申塔」・天然痘の厄除け祈願のため建てられた「疱仏の石祠」などが安置されています。 本堂内には、板橋七福神の「恵比寿像」が奉安されています。 参道の先に 元加賀藩下屋敷の通用門「赤門」が見え、その先に加賀藩下屋敷にあった稲荷社三つの内の一つ「加賀屋敷稲荷神社」がありました。    寺院名碑 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 寛文元年(1661) 造立   元加賀藩下屋敷の赤門 加賀屋敷稲荷神社と明神型鳥居   観明寺 本堂 同 堂内 恵比寿像(転写)    成田山新勝寺不動尊の分身 同 拡大画像 聖観世音像    疱仏石祠 宝篋印塔 手水に見事な水吐き出しの岩 享保八年(1723) 造立 宝暦七年(1757) 造立 100m先マンションの右手の入り口に「板橋宿脇本陣跡 (豊田家) の石碑」がありました。 更に200m進むと、賑やかな旧中山道仲宿の交差点に出ます。   板橋宿脇本陣跡(豊田家) 賑やかな板橋宿界隈 交差点から80m進んだ右手の露地が、宿場の馬つなぎ場であった「大日山遍照寺」です。   大日山遍照寺 弘法大師霊場の石碑   馬頭観音像 三猿のみの題目庚申塔 寛政十年(1798) 造立 350m先の住宅の門前に「板橋宿本陣跡 (飯田家) の石碑」がありました。   板橋宿本陣跡 (飯田家) 板橋宿の辺り 100m先の十字路を右折し御成道を進むと、板橋七福神の一つ毘沙門天を祀る「幡場山大聖寺文殊院」の山門に出ます。 御成道に面して「延命地蔵堂」があり、境内には「閻魔堂」や足腰の守り神「子の大権現」等があります。 本堂内には、板橋七福神の「毘沙門天像」が奉安されています。 墓地には、史跡として有名な宿場時代の「遊女の墓」がありました。    元武家屋敷の門 山門 山門左手に延命地蔵堂 同 拡大画像  門前に集められた石仏達   正門右手の閻魔堂 同 堂内 閻魔大王像    権現太子の祠 同 子大権現像 真新しい六地蔵像   本堂 同 堂内 毘沙門天像(転写)    史蹟 遊女の墓 戒名は4文字 墓地脇の如意輪観音達 250m進んだ石神井川に架かる「板橋」の袂に、「距 日本橋二里二十五町三十三間」と書かれた里程の標柱がありました。 この付近には、大きな常夜灯などが設置されており一寸した観光用になっていました。 仲宿の交差点からこの辺りまでは、板橋宿の仲宿にあたります。    日本橋から十千六百四十二米の標柱 里程の標柱 公園の中に常夜灯 300m先には、悪縁を切り良縁を結ぶといわれている三代目の「縁切榎」がありました。 ここに、縁切り由来の「榎大六天神社」がありました。    縁切榎 明神型鳥居 社殿 ここを過ぎると、再び中山道 (国道17号線) にでます。 この辺りまでが上宿にあたり、板橋宿の終わりとなります。   国道17号線(中山道) ユーモラスな布袋さん 縁切榎から1500m、交通量の激しい中山道をひたすら北上すると、関東三十六不動霊場第十二番札所「寶勝山蓮光寺南蔵院」が見えます。 寺院門を入ると、境内の左右には石仏群が並んでいます。 山門を通ると右側に「六地蔵像」が並び、その隣に 板橋区内屈指の古さを誇る石塔 羽黒三山(羽黒山・湯殿山・月山)の「如来像供養塔」が配置されています。 異様な感じを受けたのは、三体の坐像の頭部が補修されていたからでしょうか。 更に、俗に「はいた地蔵」と呼ばれる地蔵菩薩像が「地蔵堂」に祀られています。 境内正面の 別名桜寺と称されしだれ桜に囲まれた「本堂」は、大変風格がありました。 本堂の左手前に、板橋区内で二番目に古い庚申塔 板橋区指定文化財「庚申地蔵像」が建っていました。 境内の左側に、不動明王が祀られている「不動堂」があります。

寺院名碑 寺院門    境内の右側に並ぶ石仏 同 六地蔵像 同 三体の地蔵菩薩像   同 三山の如来像供養塔 同 拡大画像 文化元年(1804) 造立    境内の左側 剥落した青面金剛像 同 剥落した青面金剛像 同 阿弥陀如来と青面金剛像    本堂左手前 地蔵堂 同 地蔵菩薩像 地蔵堂の後ろに宝篋印塔 正徳四年(1714) 造立    本堂 同 梵鐘 本堂左側 庚申地蔵像 承応二年(1653) 造立   不動堂 同 不動明王像 ラストスパート750m、日本橋から数えて中山道3番目の「志村一里塚」に到着しました。 中山道を挟むような形で路の両側に対になった塚があり、大きな榎が植えられています。 歩道橋を渡った辺りが、今日の終着都営三田線志村坂上駅です。    志村一里塚 参加者一里塚に集合 都営三田線志村坂上駅 当初、7Km弱のウォーキングと高をくくっていましたが、人込みの中を行き交う車を避けての徒歩行は、注意力を色々な方面に働かさせねばならず 些か苦労しました。 しかし、案内人 堀江英雄さんの豊富な知識と巧みな話術で、5時間の中山道巡りも楽しく終えることが出来ました。 また、都心での古い歴史の新たな発見を覚え、更なる挑戦意欲をかき立てられたものです。 中山道の志村一里塚の先、清水坂を下る手前に「大山道ならびにねりま川こへ道」と刻まれた道標と、「是ヨリ富士山大山道」と書かれた庚申塔がひっそりと立っています。 ここで中山道から左に分かれると「ふじ大山道」に入ります。 「ふじ大山道」は、2004年2月に歩いています。 歩いてきた街道が繋がったような気がして、感慨深いものがあります。 中山道のような西国と東国を結ぶ重要な街道であれば、道しるべとしての石造物のようなものは、町の発展の犠牲となり移設・破壊されてしまっていたのでしょうか。 「ふじ大山道」のように、いくらかは史蹟として 元の位置に保存する知恵はなかったものかと悔やまれてなりません。 |