|

中山道 寺院巡り(2) |

|

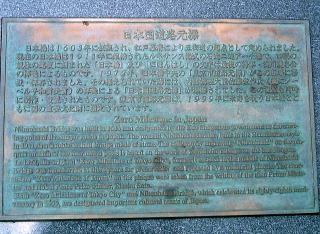

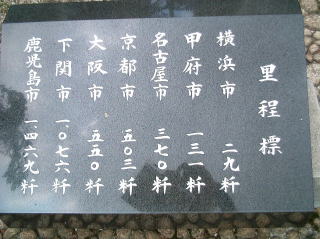

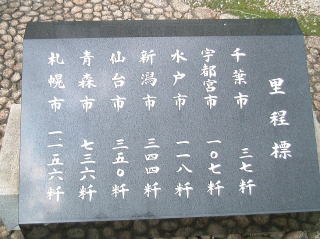

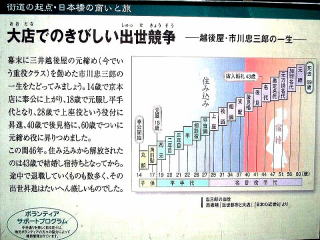

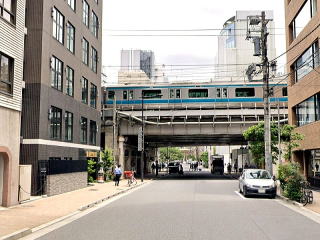

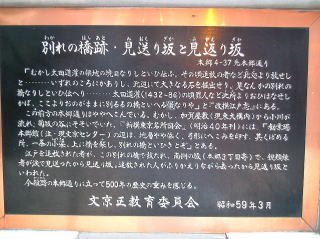

中山道巡り 六十八次百三十四里の道程です。 とてもではないが廻り切れる筈がありません。 せめて東京都内の中山道だけでもと、今年7月に催された NPO法人新現役ネットの同好会「歴史を訪ねる旅の会」主催の中山道巡り (巣鴨駅前から志村一里塚) に参加しました。 ガイドの堀江英雄さんに色々と話を伺い要領が分かりましたので、今回は自分でルートを調査し、日本橋から巣鴨まで約8Kmの行程を計画しました。 マップを作成するに当たっては、「中山道を歩く」(横山吉男著) を参考にさせて頂きました。 街道巡りは暑い日を避けてと思っていましたので、本日の薄曇の予報を信じて一躍準備をし朝早くから出かけました。 暫し遠のいていた通勤ラッシュの洗礼にあい、早くも疲れの見え始めた身を東京駅に下り立ったのが8時30分でした。 喫茶店で一息つき、改めて「日本橋」を目指したのですが、暫らくぶりのビル街に戸惑い目的地に着いたのは9時30分でした。    日本橋記念碑 (高札場跡) 日本国道路元標 (五街道の里程の原点) 解説プレート   鹿児島まで1,469km 札幌まで1,156Km 暫し、首都高速道路が架かる日本橋の風景を目に焼き付け、日本国道路元標を起点にスタートしました。 「青銅の獅子像・麒麟像の装飾柱及びアンティ-クな街灯」を観賞しながら、国指定重要文化財の日本橋を渡ります。  日本橋に架かる首都高速道路   高欄両側の親柱 獅子像 同 拡大画像   高欄中央部 青銅製の装飾柱 麒麟像 同 拡大画像   アンティ-クな照明灯 同 拡大画像 橋を渡った直ぐに三越日本橋館があり、そのビルの前に「越後屋の役職ランク」の解説プレートがありました。   直ぐ前に三越本店 越後屋の役職ランク 日本一長い一般国道 国道4号線を北へ進むと、直ぐに旧中山道 (国道17号線) に変わります。 旧中山道は、室町の交差点を右折します。 中央線のガード手前の交通博物館を左に入り、右折左折を繰り返すうちに「東京都選定歴史的建造物」が集まる一角にでました。 ここ須田町一丁目の路地には、趣きある建物の老舗が今も元気のようです。 板塀が端正な「藪蕎麦」、粋な二階建て甘味どころ「竹邑」、天保創業のアンコウ鍋「いせ源」、手打そば"の提灯が自慢げな「神田まつや」など。 この辺一帯は、神田青物市場で賑っていた場所でもあったようです。 日本橋から、丁度 1、000mほど来たことになります。    「以せ源」昭和七年築 「竹むら」昭和五年築 「ぼ多ん」昭和四年築  「神田まつや」大正十四年築 100mほど今の路を戻り、中央線のガードを潜ると直ぐ万世橋です。 万世橋から秋葉原方面を眺めれば、あたかも香港の風景に似た(行ったことはないが…)ケバケバしいビルと広告塔の群でした。 万世橋を東へ200mの富士塚を拝観に立寄ります。    万世橋の上 万世橋から秋葉原方面 山手線の高架 山手線高架をくぐると直ぐに、椙森神社・烏森神社と共に江戸三森の一つ「柳森神社」です。 道路沿いの鳥居をくぐると神社全体が下がっていて、所謂本殿が鳥居より下にある「下り宮」になっています。 階段を降りると 右側に、「手水舎」続いて千代田区指定有形民俗文化財の「力石群」があります。 左側には、「福寿神祠の朱の鳥居」と「神楽殿」があります。 福寿神祠の鳥居をくぐると沢山の社殿が並び、左側に狛狐に守られて「拝殿」があります。    道路沿いの見用心型鳥居 鳥居から境内を眺める 手水舎    力石 同 拡大画像 神楽殿   福寿神社 明神型鳥居 同 左右の狛狸像   拝殿 一対の狛狐 社殿の右横一列に、左から「幸神社」「福寿神祠(通称 おたぬきさま)」「金刀比羅神社」「水神厳島大明神 江島大明神」「秋葉大神」「明徳稲荷神社」の境内社・末社が鎮座しています。   幸神社 同 駒狐像    福寿神社 同 石狸像 同 陶器の狸像   金刀比羅神社 明神型鳥居 同 社殿   水神厳島大明神・江島大明神 同 龍神像   秋葉大神 同 狛犬   明徳稲荷神社 同 狛狐 参道入口の階段脇に、千代田区指定有形民俗文化財の「柳森富士塚(現 富士講関係石碑群)」がありました。 説明板によると、かつて富士講があり富士塚もあったが廃れて破却され 、その際余った黒ぼくの石を境内の東南隅に積み上げて小山と築き、この周辺に富士講石碑群を設置し直したとのこと。その為か、説明板でも富士塚ではなく、富士講関連石碑群とされていました。 所々に「神田八講碑」など富士塚関連の石碑類と、頂上部にはに富士山をかたどった「三桂乃大神の碑」が配置されています。    参道入口脇 富士講関係石碑群 富士講碑 中腹に祠   小御嶽大神の碑 三桂乃大神の碑 駆け足で往復400mの富士塚巡りを終え万世橋に戻ります。 万世橋から神田明神下まで400mの路は、右折左折の連続で分かり難いものでした。 区画の関係でこのように複雑になったのでしょうか。 昌平坂を下り神田明神下の交差点を左折すると、東京十社の一つ「神田明神」です。 「神田明神」は、東京の中心(神田・日本橋・秋葉原・大手町丸の内・築地魚市場)の108町会の総氏神様です。  一之鳥居の正面に、総檜・入母屋造り二層建ての「隋神門」が見えます。 随神門の左右には、朱塗りの柱の間に右大臣像と左大臣像が置かれていました。    立派な明神型一之鳥居 豪華な隋神門 同 門内 左大臣・右大臣 隋神門をくぐると、左側に「百度石」・高さ6,6m重さ約30tで石造りとしては日本一の「大国尊像」・優れた鍛金工芸の「恵比寿尊像」が配置されています。 右側には、「神楽殿」とその裏側に「明神男坂」があります。    百度石 日本一大きな石造りの大国尊像 鍛金工芸の恵比寿尊像   神楽殿 明神男坂 広い境内の正面には、鉄骨鉄筋コンクリート造り総朱漆塗の 国の登録有形文化財「社殿(拝殿)」が迎えてくれます。 社殿の左右前には、千代田区指定有形民俗文化財の「鉄製天水桶」が配置されています。 社殿の右横には、千代田区指定有形民俗文化財の「獅子山」があります。 獅子山は、親獅子が子獅子を谷底に突き落とし、這上がってきた子をはじめて我が子とするという内容を造形化したものです。 社殿を右側に回ったところに、捕物帳で有名な「銭形平次の石碑」がありました。 銭形平次親分の碑の隣には、手下の岡っ引ガラッ八の小さな石碑も置かれてありました。    社殿 (拝殿) 社殿前 和風の獅子型狛犬 社殿前 鉄製天水桶 昭和八年(1933)年造立 弘化四年(1847) 奉納    2頭の親と1頭の子獅子がいる獅子山 同 2頭の親獅子 同 這い上がる子獅子  銭形平次の石碑と脇に八平衛の石碑 社殿を囲む境内社等を拝観するにはかなりの時間が必要です。 機会を設けて訪れたいと思います。 神田明神の向い20m先が、林羅山による幕府学問所「湯島聖堂」です。   昌平坂沿いの門 入徳門 奥は杏壇門    杏壇門 奥は大成殿 大成殿 大成殿(孔子廟)   付属学寮 大成殿の左側 付属学寮 大成殿の右側 更に600m往くと、丸ノ内線本郷三丁目駅近くの 「本郷薬師」に出ます。 元々の真光寺は移転していましたが、「薬師堂」は残っていて お堂を右に往くと 青銅の「十一面観世音菩薩像」がありました。    本郷薬師の偏額 薬師堂 同 薬師如来像  十一面観世音菩薩像 本郷薬師の直ぐ裏が、別称 桜木天神の「桜木神社」でした。    春日通り沿いの神社名碑 神明型鳥居 手水舎   社殿 本郷薬師の裏から 本郷薬師を中山道に戻り直ぐの脇道が、江戸を所払いなった罪人はここで追放になったと云われる「見送り坂/見返り坂」です。 案内プレートを見て、初めて気が付きました。   案内プレート 見送り坂/見返り坂 「湯島不動尊」と言う響きに引かれ、やっと探し当てたのが普通の住宅でした。 塀の向こう側に、微かに読める寺院名板が立てかけられていました。   よく読めないが寺院名板 ここが本堂か? そうこうして200m、憧れの東大に到着しました。 鮮やかな朱塗りの 国指定重要文化財「東大赤門」は、常時補修されているのでしょうか・・・大変目に焼きつきました。 赤レンガ塀が続く中程に、「日本橋から4Km」の標識がありました。   旧加賀屋敷御守殿門 銀杏並木と赤レンガ塀 赤門正面のほんの10m先に、樋口一葉ゆかりの寺「和順山歓喜院法真寺」があります。 本堂横には、一葉の作品「ゆく雲」に登場する「腰ごろもの観音さま」もありました。    寺院名碑と参道 本堂 本堂入口に一対の仁王像    小さが由緒ある山門 山門前の石仏塚 同 子安地蔵尊の石碑    本堂左脇に腰衣観世音菩薩像と石碑 同 拡大画像 腰衣観世音菩薩像 同 腰衣観世音菩薩像を取り巻く石仏群   同 腰衣観世音菩薩の石碑 一葉塚

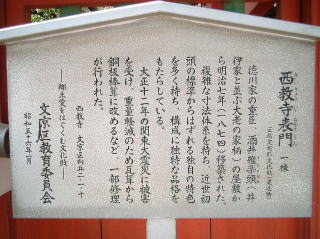

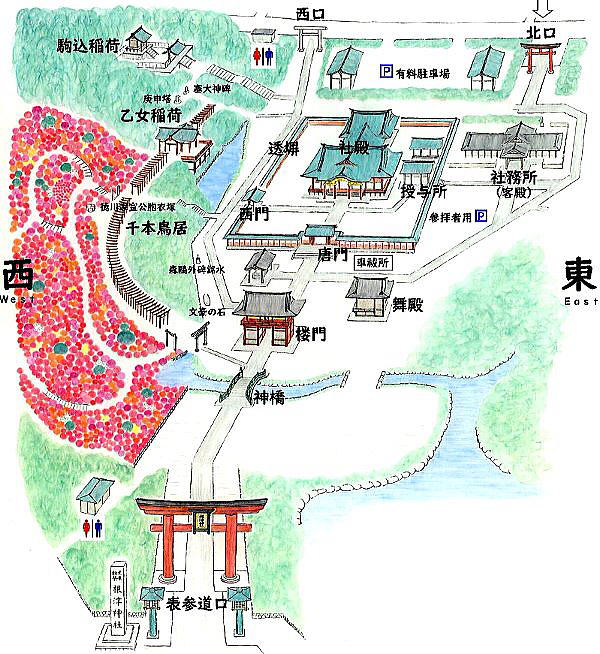

可愛い青面金剛像 本堂の裏手に地蔵像1 本堂の裏手に地蔵像2  墓地傍に石仏塚 100mほど進むと、「巨峰山喜福寺」の朱書きの寺院名碑が目を引きます。 参道の奥に、コンクリート2階建ての美術館のような「本堂」がありました。 本堂の裏に、「久保田万太郎の墓」がありました。 なぜか、建物の前の駐輪場に「地蔵菩薩像」が鎮座されていました。    寺院名碑と参道 本堂 久保田万太郎の墓   駐輪場に石仏・石碑が 同 地蔵菩薩像 東大に沿って300m往くと、二又路に出会います。 「本郷追分」です。 左手やや小さい路が中山道 (国道17号線) 、直進の大きい路が岩槻街道 (本郷通り、都道445号線) です。 日本橋からここまでは、二つの街道が一本の路を共用していたわけです。 正面の角の酒屋の場所が、一里塚跡になります。 本郷追分で暫らく中山道を離れ、寺院が多い岩槻街道に歩を進めます。  本郷追分 東大農学部の角を右に往くと、豪華な門構えの「涅槃山究竟院西教寺」があります。 文京区指定有形文化財の「朱殿門」です。   酒井雅楽頭屋敷の表門 区指定有形文化財の説明板   本堂 塀越しの鐘楼 そのお隣が「既成山光明院願行寺」です。 「出世不動明王の石碑」に惹かれて、山門を潜りました。 境内では、「四国札所観音霊場仏塔」「に組の石塔」など珍しい石仏に出会えてラッキーでした。    山門 出世不動明王の石碑 朱塗りの不動堂    お堂右手に 上3段が十三仏像 同 拡大画像 不動明王像 四国札所観音霊場仏塔 下2段が三十三観音像    墓地の前の聖観音立像と坐像 庚申塔とに組の石塔 同 拡大画像 青面金剛像の庚申塔    宝篋印塔 本堂 本堂前 木造のご本尊    釈迦地蔵像を中心に石仏 左手の石仏群 裏側の石仏群 岩槻街道脇の通りを300m進み 日本医大前の交差点を右に折れると、権現裏門坂の先に「根津神社」が見えます。   権現裏門坂 同 案内板 東京十社の一社「根津神社」は、日本武尊が1900年近く前に創祀したと伝える古社です。  境内Map 権現裏門坂からの西参道は、左側に国指定重要文化財「透塀」が巡らされ、右側には 境内社の「駒込稲荷神社」「乙女稲荷神社」が回遊路のように配置されています。   西側の境内 社殿の周りに巡らされた透塀と西門    駒込稲荷神社 明神型鳥居 同 社殿前 左右の石造狐 同 社殿 乙女稲荷神社への途中に、6基の庚申塔をセメントで固めてた「6角の庚申塔」が配置されていました。 道の辻などに建てられたものが、明治以後 道路拡幅などのため根津神社に納められたものとのこと。 中でも「板碑型文字庚申塔」は、都区内で現存する最古の庚申塔です。 並んで配置されている「塞の大神碑」も、もと通称駒込の追分にあったのを道路の拡幅のため移されたとのことです。   石造群の一角 6基の庚申塔   聖観音 待庚申供養塔 青面金剛像庚申塔 青面金剛像庚申塔 板碑型文字庚申塔 青面金剛像庚申塔 青面金剛像庚申塔 造立 ⇒ 寛文八年(1668) 宝永六年(1709) 寛永九年(1632) 延宝八年(1680) 元禄五年(1692)   庚申塔の台座 左右に五十貫余り・三十三貫の力石 塞の大神碑 明治六年(1873) 造立 いくつもの鳥居の先の千本鳥居の真中に「乙女稲荷神社」があります。 千本鳥居の途中の 家宣の「胞衣塚」は、文京区指定有形文化財に登録されています。

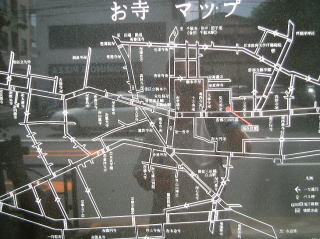

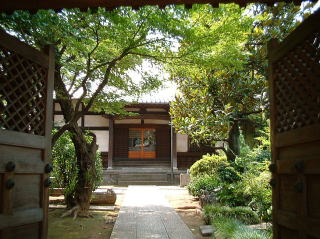

明神型鳥居(西口側) 神明型鳥居 明神型鳥居の先の千本鳥居    社殿 同 内部 千本鳥居   胞衣塚の案内板 胞衣塚    神明型鳥居 明神型鳥居(西門付近) 明神型鳥居(楼門付近) 改めて 表参道に回り、ブルーの「神橋」を渡り 国指定重要文化財の「楼門」をくぐると、左右に「手水舎」「神楽殿」が配置されています。 正面には、唐破風屋根の 国指定重要文化財「唐門」が迎えてくれます。    表参道口 寺院名碑と明神型鳥居 神橋 楼門 宝永三年(1706) 建造    同 門内 右大臣 同 門内 左大臣 楼門(内側)    手水舎 神楽殿 唐門 権現造の 国指定重要文化財「本殿・幣殿・拝殿」は、「西門・透塀」「楼門・唐門」と共に 全てが欠けずに現存しており 国の重要文化財に指定されています。 拝殿の前には、一対の国指定重要文化財「青銅灯篭」と「狛犬」が配置されています。    唐門から拝殿 拝殿前 青銅灯篭 拝殿前 和風獅子型狛犬 寛永七年(1630) 造立  拝殿 根津神社を300m西へ進み、岩槻街道の直ぐ斜め前に「親縁山龍池院正行寺」があります。 境内に、咳どめ祈願の「とうがらし地蔵」が祀られています。   参道 本堂    とうがらし地蔵のお堂 同 拡大画像 地蔵尊像 百度石と剥落した地蔵像    墓の入り口に片面剥れた観音像 同 合掌観音菩薩像 大名家のお墓   稲荷社(?) 同 お稲荷さま 岩槻街道を北に80mほど進むと、朱の布袋像が目印の 江戸三十三所観音第十番札所「湯嶹山常光院浄心寺」が見えます。    目印の布袋像 寺院名石塔 狭く込み入った境内    中曽根康弘氏寄贈の鐘 桜の名所 本堂 地蔵菩薩像   モダンなお堂に入った観音さま 同 拡大画像 慈母観音像 岩槻街道沿いには、方々に「お寺マップ」が掲示されている程寺院が多いようです。  お寺マップ 浄心寺から150m、「一向山富明院専西寺」の門柱を見かけました。 この辺りのお寺は、敷地が狭く 山門・鐘楼もなく あまりお寺という感じがしません。    寺院名碑 門脇の子育地蔵堂 同 地蔵尊像  本堂 すぐ向かいに「福壽山大林寺」があり、その門構えは期待を持たせてくれました。    寺院名碑 門前の延命地蔵菩薩像 寺院門碑   魚藍観音像と宝篋印塔 同 拡大画像 魚藍観音像 専西寺の北東70m、「大智山富明院海蔵寺」に寄りました。 山門からは細長い参道が続き、その左側に「地蔵菩薩像」と「地蔵の覆屋」が並んでいます。 参道の石畳を左に曲がると「本堂」に出ます。 本堂の前には、4mほどの「聖観音の線彫像碑」が配置されています。 また、左側の生垣沿いに「宝篋印塔」と「虚空蔵菩薩」が配置されています。    突き当り右側に寺院門碑 寺院門碑 山門    参道の地蔵 同 地蔵菩薩像 同 覆屋の地蔵像 貞享四年(1687) 造立   本堂 聖観音の線彫像碑 大正三年(1914) 造立    宝篋印塔と虚空蔵菩薩像 無縁塔 同 中心仏 白衣観音菩薩 墓地の奥に進むと、文京区登録重要文化財 富士講の中興の祖「食行身禄行者の墓」があります。 朱の鳥居の奥に溶岩富士が聳え、高さ5mほどの山頂に「身禄の石碑」が立っています。 身禄行者の骨が分骨埋葬されたといわれる墓の墓碑は、身禄山と呼ばれる富士山を模した溶岩の上に建てられています。 麓には 富士講碑や石像が配置されていて、富士塚と呼んでもなんら不思議がありません。 しかし ここは寺院です。 実際には富士塚ではなく、お墓の記念碑の扱いで「身禄富士」と呼ばれていてるようです。    明神型鳥居 身禄富士 溶岩の参道   身禄山の石碑 麓の富士講碑と如意輪観音像 だんだん中山道から遠ざかっていくと思い、西へ300mの 江戸三十三所観音第十番札所「金龍山大円寺」に方向を変えました。 入り組んだ路地に忽然と現れた朱の山門を潜ると、正面に 頭に土鍋の焙烙を載せた「ほうろく地蔵のお堂」がありました。 焙烙は 「給料の俸禄」にも通じるということで、私も俸禄が良くなる様にと沢山祈願いたしました。    山門 八百屋お七供養のお堂 同 堂内 ほうろく地蔵尊 享保四年(1719) 寄進    本堂 水子地蔵尊像 寺院名碑 西洋砲術で有名な 國指定史跡「高島秋帆の墓」は、50mほど戻った大円寺裏の墓域「無量寿」に安置されていました。    山門 入り口右手に六地蔵像 同 拡大画像    墓地の中央に延命地蔵像 墓地の傍に石仏群 墓地の奥に高島秋汎の墓 この辺りから中山道に戻ります。 中山道に出て白山1の信号を右に、浄心寺坂 別名「お七坂」を白山通り方向に下った処に、お七地蔵尊の幟をみつけました。 大円寺からは、250mほどの距離でした。 この先の路地風参道を往くと、八百屋お七の墓所 江戸三十三所観音第十一番札所「南縁山正徳院圓乗寺」です。    参道 於七地蔵堂 同 地蔵菩薩像    真新しい六地蔵像 八百屋お七の供養覆堂 同 八百屋お七の三基の墓碑    奉納の地蔵菩薩像 青面金剛像の庚申塔 白龍弁財天の龍塚  本堂 更に200m先の白山下交差点を右折し、白山通りに面する「護念山薬應院心光寺」に出ました。 安全祈願の「見送り地蔵」など、ゆっくりと石仏鑑賞が出来ました。    寺院名碑と参道 立派な山門 本堂    苔生して味わいのある六地蔵像 石仏群 釈迦如来と3体の観音像    千手観音と如意輪観音像 5体の地蔵像 1体は首なし 見送り地蔵のお堂    同 左脇に青面金剛像の庚申塔 釈迦如来立像と石仏塔 石仏群 150mほど進み、中山道 (国道17号線) との合流地点にある「医王山妙清寺」に立ち寄りました。    寺院門碑 階段脇の2体の地蔵像 階段を下りた所に本堂 遅い昼食を終えた後、150m先の儒学者の墓が多い「天澤山龍光寺」に向かいました。 東洋大学への通り道なのか、沢山の学生と出会いました。    寺院門 本堂 参道に可愛い道祖神1    可愛い道祖神2 2体の宝生如来像 本堂左手に釈迦如来像    本堂の巨大鬼瓦 石仏塔1 石仏塔2    六地蔵像 墓地前の地蔵像2体 石門構えの宝篋印塔    石門構えの墓所 墓所内の大日如来像 江戸中期の儒学者の墓 450m進んだ都営三田線千石駅前で、大きな白山通りと合流します。 本郷追分を過ぎると道幅が狭くなり、交通量も一気に減りました。 ここ千石駅前で再び白山通りという名前がつくまでは、通りの名前が見当たらなくなっていました。  左手が中山道、右手が白山通り 白山通りを巣鴨駅方向に400mほど進み、道中無事のお礼に「巣鴨大鳥神社」に参拝しました。 元々は「子育て稲荷神社」だったそうですが、立場が変わったのでしょうか。    神明型の一之鳥居 手水舎 社殿   子育稲荷神社 明神型鳥居 同 社殿 300mほど進むと、2005年7月に探訪した「徳川慶喜巣鴨屋敷跡地」に出会いました。 もう終着の駅が見えています。 JR山手線巣鴨駅に到着したのが14時30分でした。   徳川慶喜巣鴨屋敷跡地 終着のJR山手線巣鴨駅 本郷から白山にかけては、儒者の墓・著名人の墓が多いのに気付かされました。 「長泉寺 (渋井太室など)・法真寺 (樋口一葉など)・喜福寺 (久保田万太郎など)・願行寺( 細木香以など)・西善寺 (近藤重蔵など)・大円寺 (高島秋帆など)・厳浄院 (山口素堂など)・本念寺 (大田南畝など)・心光寺 (依田竹雲など)・妙清寺 (屋代弘賢など)・高林寺 (緒方洪庵など)・龍光寺 (星野東里など)・洞泉寺 (原尚庵など)・・・・」お伺いしたお寺・門札のみでパスしたお寺・体力の関係で廻りきれなかったお寺など様々でしたが、意外と質素なお墓が多かったことが印象的です。 この時勢、ビルの中にある「円満寺」、社殿と住居が一体になっている「湯島不動」、マンションの駐輪場と石仏が同居している「喜福寺」など思いがけないお寺もありました。 本来、国道として主幹道路のはずが、岩槻街道・白山道りなど関係する通りのほうが賑やかで大きい、という一面も見えて面白かったと思います。 32℃の炎天下、30分の昼食を除き4時間30分ものウォーキング&石仏巡りは過酷でした。 「中山道」都内残りの志村坂上から先戸田方面の巡行については、涼しくなってから計画したいと考えています。 |