|

練馬区の石仏巡り (田柄・北町・早宮地区) |

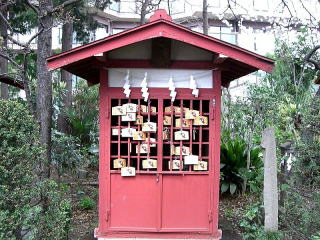

桜真っ盛りの陽気に誘われて、練馬区委員会教育発行「練馬の石造物/路傍編」を片手に、練馬区の北東部 田柄・北町・早宮 地区の石仏巡りに出かけました。 都営大江戸線光が丘駅を起点に、田柄・早宮地区の石仏及び、北町氷川神社の富士塚等を巡る約10Kmの行程です。 光が丘駅の地上駅を出発したのが9時20分でした。 光ヶ丘団地の東側を走る、光が丘東大通りを路なりに北へと進みます。   光が丘駅 光が丘東大通り 600m先の光が丘四中前の坂を入った住宅の横に、ひっそりと「青面金剛像の庚申塔」か安置されていました。   住宅の脇に庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 元禄十一年(1698) 造立 この地区には、小中学校高校が4校も並んでいてその桜がいずれも見事でした。 秋の陽公園には、コンクリートの長屋門 (公衆トイレ) がありました。    校庭の桜 一本の樹に二色の桜 長屋門 先の二差路の田柄高校角交差点を右に入り、田柄西道を進みます。   田柄高校角交差点 田柄西道 先の庚申塔から900m来た田柄西道の二差路の角に、「青面金剛像の庚申塔」が安置されていました。   田柄西道の二差路に庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 元禄十二年(1699) 造立 更に、田柄西道を400mほど進んだ先に、「青面金剛像の庚申塔」が安置されていました。   田柄西道沿い 同 青面金剛像の庚申塔 元禄十二年(1699) 造立 田柄二交差点を右折南下し、田柄二南交差点を左折東進します。 この道は、光が丘付近を水源とする田柄川が暗渠化され一部が田柄川緑道として整備されている気持ちの良い通りです。    田柄二交差点 田柄二南交差点 田柄川緑道 先の庚申塔から1,600mかけて、大松の氷川さま「大松氷川神社」に着きました。 本殿は、2006年11月の火事で全焼し再建され、シンプルな造りになっています。 境内社は一つの小舎に纏められ、左より「御嶽神社・稲荷神社・皇大神宮・諏訪神社」の順で納められています    明神型一之鳥居 境内の桜 石段上 木造神明型二之鳥居 寛政十二年(1800) 造立    石段上 和風獅子型狛犬 水舎 本殿 天保十三年(1842) 造立   境内社 水盤 文政十年(1827) 造立 石段の脇に、高さが約3.7m・径が約15mの練馬区指定文化財の「北町富士塚」があります。 低い塚ですが、中腹辺りに大きな溶岩が散りばめられていて、足場が険しく上るのに苦労しました。 山頂と石段を上りきった境内とは、丁度同じ高さになっています。 山頂の石祠は、練馬区最古のものです。    登山道口 神明型鳥居 登山道 氷川大明神の石額    鈴原神社の石碑 水盤 石祠 天保九年(1838) 造立 天保六年(1835) 造立 来た道を、田柄川緑道に沿い田柄二南交差点まで戻り、再び南下します。 田柄通りに突き当る田柄一交差点を左折し、東へ進みます。  田柄通り 氷川神社を1,400m進んだ歩道に、「青面金剛像の庚申塔」が道路に背を向けた形で安置されていました。   通りに背を向ける庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 延享二年(1745) 造立 東京メトロ有楽町線の上を走る正久保通りを横切り、700m先鉄筋コンクリート造りの近代的な本堂の「最勝寺」に着きまし た。 今回初めて訪れる寺院ということで期待しましたが、閉扉されていました。    寺院門 本堂 十一層の石塔 再び正久保通りに戻り、環状八号線と交差する平和台駅前交差点を突っ切り、東南の氷川台方面へと歩を進めます。   平和台駅前交差点 正久保通り 交通量の激しい正久保通りを1,500mほど進むと、通称大氷川と呼ばれる「氷川台氷川神社」に行き着きます。 ここ氷川神社では、練馬区で由緒ある石造物を多く拝観することが出来ました。 入口の一之鳥居は、練馬区で最古のものです。 拝殿前の狛犬は、練馬区登録有形文化財の指定を受け、区内の神社に残る狛犬としては最古のものです。 水盤は、練馬区登録有形文化財の指定を受け、角柱型の水盤として区内神社に残る唯一のものです。 大氷川の力石は、練馬区登録有形民俗文化財の指定受け、最古のものです。   神社名碑 明神型鳥居 安永四年(1775) 造立    力石1 力石2 十四段の石段 左) 三十五貫目 右) 不明 左) 六十巻目 右) 四十五巻目   石段上 宗風獅子型狛犬 水舎(水盤) 大正七年(1918) 造立 延享四年(1747) 造立    拝殿 拝殿前 灯籠 拝殿前 和風獅子型狛犬 明治十三年(1880) 造立 天明七年(1787) 造立 拝殿の右隣りに、同じ様な三つの境内社が並んでいました。    境内社南側入口 明神型鳥居 境内社東側入口 明神型鳥居 境内社東側入口 神明型鳥居   稲荷社 神明型鳥居 同 小社   北野社 明神型鳥居 同 小社   出雲社 明神型鳥居 同 小社 再び正久保通りに出て、開進一小前交差点まで戻り左折し、南西へ豊島園に続く早宮三、四中央通りを進みます。 途中、公園の隅に「下練馬道」の道標がありました。 この道が、かって旧下練馬村の中央部を北東から南西へ走る幹線道の一つであった下練馬道なのでしょうか。    開進一小前交差点 下練馬道の道標 早宮三・四中央通り 氷川神社から1,100m進んだ練馬工業高校入口交差点の角に、鉄板で覆われた石祠がありました。   信号の角に石祠 同 石祠 大正五年(1916) 造立 交差点の50mほど南に、道路に向かって交通安全を祈るかのように並ぶ石仏群の墓地がありました。    石仏群 同 如意輪観音像 同 如意輪観音像 享保十三年(1728) 造立 安永四年(1775) 造立    同 地蔵菩薩像 同 聖観音像 同 地蔵菩薩像 延享三年(1746) 造立 元禄四年(1691) 造立 安永四年(1775) 造立    同 地蔵菩薩像 同 三猿の庚申塔 同 地蔵菩薩像 寛文五年(1665) 造立 安永八年(1779) 造立    同 地蔵菩薩像 同 頭がすりかえられた地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 明和四年(1767) 造立 享保十四年(1729) 造立 500m先の本寿院入口交差点の手前の大きな樹の脇に、「青面金剛像の庚申塔」を祀る瓦葺の小堂がありました。    大樹の下に小堂 小堂の庚申塔碑 同 青面金剛像の庚申塔 享保二十年(1735) 造立 更に、150m先のスーパーよしやの裏側に、「青面金剛像の庚申塔と地蔵菩薩像」二体を祀るコンクリート製の小祠がありま した。 地蔵尊は「夜泣き地蔵尊」といい、子供の夜泣きにご利益があるということです。  二差路のスーパーよしの裏側に小祠    二体の石造を祀る 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像 宝永五年(1708) 造立 享保三年(1718) 造立 この道をそのまま進めば豊島園に出ますが、左の道を進み石神井川を目指します。 石神井川に架かる東中央橋からの、爛漫に咲き誇る桜景色を愛でながら西武池袋線練馬駅に向かいます。 1,300mほど進み、練馬駅北口に到着したのが14時20分でした。   東中央橋からの桜景色 練馬駅北口 今回は、資料に載っているにも拘らず諸事情で移設されたと思われる石仏が多く、随分と近辺を捜し歩きました。 中には、100m離れた場所に移設され安置されている石仏もありましたが、結局諦めざるを得なかった石仏が4箇所もあり、 徒労感に疲れがどっと出た感じがします。 |