| 旧日光街道巡り 3 |

|

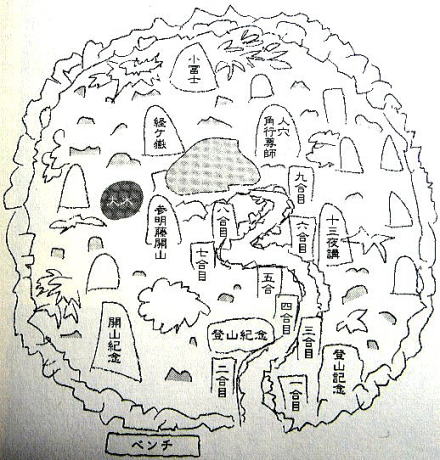

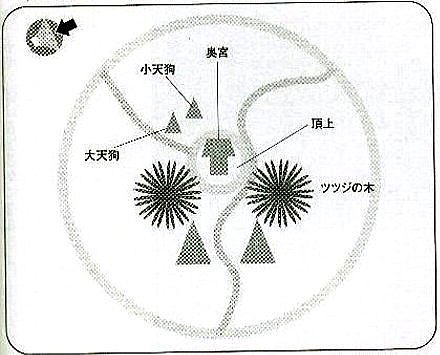

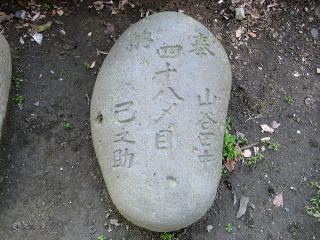

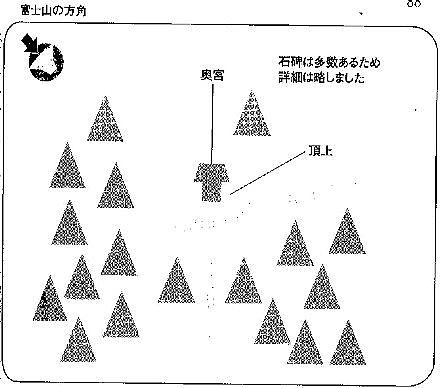

2006年10月以来3年5ヶ月振りの旧日光街道巡りです。 今回は、第一の宿場千住宿から第二の宿場草加宿まで約11Kmの巡行となります。 今回も、東京新聞出版局発行 横山吉男著「日光街道を歩く」を参考に、巡回マップを作成しました。 ルートマップは、「地図Z 坂道散歩(千住宿→草加宿)」が参考になるのでリンクさせていただきました。 西武池袋線−JR山手線−東京メトロ千代田線と乗り継いで、北千住駅西口に着いたのは10時前でした。 駅場外の公衆トイレを利用した折に方向感覚を失い、旧日光街道 (宿場町通り) を反対方向に進んでしまいました。   北千住駅西口 旧日光街道 宿場町通り 気がつい時には、源長寺(2006年10月に巡拝)まで来ていました。 千寿七福神は、2007年までは 神社3ヶ所・寺院4ヶ所で行われていたが、2008年より全て神社になったとの資料を持参 していたので、急遽地図を調べて最寄の七福神を巡ることにしました。 「布袋尊(大川町氷川神社←長円寺)」 「寿老人(元宿神社← 源長寺)」 「福禄寿(河原町稲荷神社←不動院)」 「毘沙門天(白幡八幡神社←勝専寺)」 に変更されました。 千住仲町交差点を右折し墨堤通り(都道461号線)を進みます。 次の千住宮元町交差点を左折し 日光街道(国道4号線)沿いの神社の塀を進みます。    宿場通り 仲町辺り 源長寺 千住仲町交差点 千住元町交差点  神社の塀沿いに日光街道を進む 日光街道沿いに、やっちゃば(青物市場)の鎮守で 千寿七福神の福禄寿を祀る「河原町稲荷神社」を見つけました。 北千住駅から1,100mも南に来たことになります。 一の鳥居をくぐると、直ぐに「千住青物市場創立三百三十年祭記念碑」が建ってます。 境内の狛犬は、高さ1.5m・幅1mほどの大きさで、足立区内で最も大きなものとのこと。 社殿脇には、真新しい 千寿七福神の「福禄寿像」が祀られています。 「不動院」の像と同じもののようです。 拝殿にいたる石段脇に、三個の「力石」が配置されています。    明神型一之鳥居 千住青物市場創立三百三十年祭記念碑 境内 文政十三年(1830) 造立   和風獅子型狛犬 七福神の福禄寿像    社殿前 三個の力石 拝殿 同 天水桶 嘉永三年(1850) 鋳造    常夜燈 神楽殿 南参道 明神型鳥居 左) 昭和五十年(1975) 造立 右) 明治三十九年(1906) 造立 日光街道(国道4号線)を北へ、千住宮元町交差点を渡り進みます。   日光街道 宮元町辺り 街道沿いに鳥居が見える 河原町稲荷神社から日光街道沿いに100m、 千寿七福神の毘沙門天を祀る「白幡八幡神社」に着きました。 手水舎脇に、千寿七福神の「毘沙門天像」が祀られています。 この像も、「勝専寺」の像と同じもののようです。    神明型鳥居 神楽殿 拝殿    手水舎 七福神の毘沙門天像 同 拡大画像 日光街道を一路 千住新橋に向かい進みます。 千住新橋南詰交差点で左折し、荒川堤防沿いに進みます。    日光街道 中居町辺り 北千住駅入口交差点 千住新橋南詰交差点辺り 白幡八幡神社から1,200m、千寿七福神の布袋尊を祀る「大川町氷川神社」に着きました。 千住宿には一丁目から五丁目まであり、それぞれが氷川神社を鎮守としていました(一・二丁目は現在の千住神社、三丁目 は現在の千住本氷川神社)。 大川町氷川神社は千住五丁目の鎮守でした。 東に開かれた表参道には、「旧千住新橋の親柱」が記念碑として保存されています。 拝殿まで続く参道は、「一之鳥居・二之鳥居・拝殿」が一直線に見れます。 一之鳥居を潜った右手に「手水舎」があり、その隣に 千寿七福神の「布袋尊像」が祀られています。 この像も「長円寺」 の像と同じもののようです。 拝殿手前には、足立区登録有形文化財 幕府の命により 地すき紙を献上した際の記念碑「紙すき碑」という歌碑があります。 社殿は、鉄筋コンクリート製の「拝殿・幣殿・本殿」を繋げた権現造りになっています。    参道と寺院名碑 旧千住新橋の親柱 両部型一之鳥居    手水舎 布袋尊像 同 拡大画像   明神型二之鳥居 紙すき碑   拝殿 和風獅子型狛犬    社殿 (拝殿・幣殿・本殿) 社殿から眺める富士塚の鳥居と西参道 西参道 明神型鳥居 社殿の左奥に、足立区登録有形文化財「大川富士塚」(別名 千住川田浅間神社富士塚 )の鳥居が見えます。 江戸時代後期(文政七年)の築造で、都内に現存する富士塚としては9番目に古いといわれています。 この塚は旧名「川田富士」で、築造当時は二階屋ほどの高さがあったといわれていますが 荒川放水路工事により破却されて 移築、その後水道幹線工事のために一時撤去された後 現在地に築かれています。 現在の富士塚は、高さ約3mほどです。 富士山の溶岩を積み上げ固めた石段を上ると、20歩ほどで頂上です。 山頂には、「奥宮」が鎮座しています。 合目石は、一合目・五合目(登山口に)・十合目がありました。   神明型鳥居    富士塚 正面 同 左側面 同 右側面    一合目石 五合目石 (なぜか登山口に) 十合目石    富士山三十三度大願成就と立山同行の石碑 南無妙法蓮華経の石碑 小御嶽/石尊大権現の石碑 左) 文政七年(1824) 造立   奥宮 山頂からの眺め 天保二年(1831) 造立 かなりの距離がありますが、意を決して(新設)最後の七福神「寿老人」を拝観しに向かいます。   大川町土手下通公園辺り 元宿神社入口辺り 大川町氷川神社から西へ800m、千寿七福神の寿老人を祀る「元宿神社」に着きました。 境内の右側に、荒川綾瀬辺八十八ヵ所 (荒綾八十八ヵ所) 霊場五番の「大師堂」が祀られています。 鳥居をくぐると左側に、「八幡大菩薩像が祀られた祠の覆屋」「手水舎」があります。 社務所の横に 千寿七福神の「寺老人像」が祀られています。 この像も、「源長寺」の像と同じもののようです。 「拝殿」の右手には「神楽殿」があり、その後方に 三基の石碑 足立区登録有形民俗文化財の「庚申塔(猿田彦神)」 「三峯神社の石碑」「元宿神社縁起碑」が祀られています。    神社名碑 大師堂 明神型鳥居    二基の石造の覆屋 同 八幡大菩薩の石祠・八幡宮の石額 手水舎   寿老人 同 拡大画像    拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿 本殿   神楽殿 庚申塔・三峰神社の石碑・元宿神社縁起碑 千住新橋南詰に戻り、荒川放水路を開削した際分断される日光街道に架けられた千住新橋を渡ります。 橋の途中に「日本橋から9Km」の距離標 (キロポスト) がありました。 荒川放水路が開削される以前は、千住新橋南詰辺りから これから向かう善立寺の方向にかけて日光街道が通っていたよう です。   千住新橋南詰 キロポスト   荒川 千住新橋北詰 正面方向に日光街道が通じていた 大川町氷川神社から1,400m余りで、千住新橋北詰の袂にある「鷲谷山常楽院真福寺」に着きました。 門前に二基の「青面金剛像の庚申塔」と「馬頭観音像」「荒綾八十八ヶ所霊場第二十九番真福寺」の石碑が安置されてい ます。    寺院門碑 山門 門前 4基の石造物    同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 馬頭観音像 享保四年(1719) 造立    同 石碑 本堂 六地蔵像   青銅の弘法大師像 五層の石塔 首都高速中央環状線の高架に沿って西へ350m進むと「大光山善立寺」かあります。 荒川放水路が開削される以前の日光街道は、千住新橋南詰め辺りからここまで直接通じていたようです。   首都高の高架に沿って進む 本堂 善立寺を右折し、旧日光街道を北上します。  旧日光街道 180mほど進むと「石不動尊堂」があり、脇に「子育て地蔵尊像」が安置されていました。 傍の「子育/八彦尊道」の道標には、「是より2丁行く」と陰刻がなされています。    角にお堂が 石不動尊堂 同 不動明王像   八彦尊道の道標 子育て地蔵尊像 石不動尊堂を左折し、200m先の「梅田神明宮」を詣でました。   神明型鳥居 参道   手水舎 拝殿    社殿奥に境内社 境内社 井上神社 神明宮の石碑 旧日光街道に戻り、更に北上を続けます。  旧日光街道 二差路が合流する道の先端辺りに「右 旧日光道中」裏側に「左 東武鉄道旧線路跡」と陰刻された道標がありました。    ニ差路合流点に道標 右 旧日光道中の陰刻 左 東武鉄道旧線路跡の陰刻 やがて賑やかな東武伊勢崎線梅島駅前を通過します。    エルソフィア前辺り 梅島駅 梅島3交差点辺り 前方は東武線の高架 稲荷神社を探している途中、偶然「槐戸(さいかちど)地蔵尊堂」に出会いました。    路角にお堂が 槐戸地蔵尊堂 同 地蔵尊像 享保四年(1719) 造立 通りを一つ隔てた処に、目的の無格社「小右衛門稲荷神社」がありました。 梅田神明者から1,500mも歩いたことになります。    明神型一之鳥居 境内社 同 内部    めめのお札が 馬頭観世音菩薩の石碑 手水舎    神明型二之鳥居 石灯篭 同 龍が巻きついている 文久二年(1862) 造立   拝殿前 お稲荷さま 拝殿 本殿の右側に、石碑が並べてある庭園風の「小右衛門富士塚」がありました。 (詳しくは、有坂蓉子「小右衛門富士塚記」を観てください。) 高さは1m程度と低く、両側に溶岩が置いてある土の道を蛇行しながら10歩程度進むと頂上です。 頂上辺りには、富士山に似た三角形の青石が配置されています。     富士塚 山頂に向かい合目石が並ぶ 山頂に小富士 更に北上を続け環状七号線を横断、少し先の島根2交差点を左折し旧日光街道を暫し外れます。   環状七号線を横断 島根2交差点辺り 広い通りの右手に、足立区の有形民俗文化財指定になる「赤羽家長屋門」が見えます。  赤羽家長屋門 左折し少し進むと、小右衛門稲荷神社から1,200mほどで「天下長久山国土安穏寺」と仰々しい名称を持つ寺院に着きま した。 山門は閉じられていましたので、三つ葉葵の幕が架かった「仁王門」横の通用門から拝観させて頂きました。 通用門を入って直ぐ正面に「浄連院」があり、「三十番神」が祀られています。 「仁王門」の裏側には、門の左右に大草鞋が吊り下げられていました。 本堂は工事中のため、「祖師堂」が仮の本堂になっていました。   御成門 文字念仏塔   浄連院 同 三十番神   仁王門 同 仁王像   仁王門 裏側 同 大草鞋    手水舎 大黒様と恵比寿様の石像 琴柱灯篭    文字念仏塔 本堂 石灯籠    鐘楼 観音舎 同 洗い観音像    石灯篭 祖師堂 (仮本堂) 奉唱妙題拾萬部の石碑 天保二年(1831) 造立   文字念仏塔 高村光雲作 青銅の祖師像 再び旧日光街道に戻り、少し進むと神社の案内板が見えます。   再び旧日光街道へ 島根二丁目バス停辺り 国土安穏院から600mで、開運子育ての神様「島根鷲神社」です。 社殿は、島根の名の如く出雲大社に似た大社造りの立派なものです。 境内には、高さ4.7m 重量35トンもある巨大な「長寿山灯篭」がありました。   神明型鳥居 手水舎    拝殿前 宋風獅子型狛犬 拝殿 石灯篭   長寿山灯篭 十三層の石塔    境内社 三峰神社 手水舎 同 明神型鳥居 同 神明型鳥居 社殿の奥に、いい雰囲気の「島根富士塚」があります。 (詳しくは、有坂蓉子「島根富士塚記」を観てください。) 周りを溶岩で覆われた3mほどの小高い丘になっていて、登山道は登りやすく整備されていました。     富士塚入口 神明型鳥居 富士塚の全景 小御嶽神社の石碑と石祠    寶永山の石碑 頂上の石祠 頂上からの風景 街道を少し進むと、自転車置き場状態になっている「稲荷社」を見つけました。    明神型鳥居 小社 お稲荷さま   水神宮の石碑 庚申の石碑 竹の塚3交差点に道標があり、側面に「増田橋跡 北へ旧日光道中」また反対の側面には「西へ旧赤山道」の陰刻がありま した。 向かいに見えるジョナサンで昼食をとりました。   竹の塚3交差点辺り 信号の辺りに道標   同 北へ旧日光道中の陰刻 同 西へ旧赤山道の陰刻 途中隣り合わせで、二つの小社がありました。    神明型鳥居 石灯篭 小社    神明型鳥居 古峯山の石碑 小社 島根鷲神社から1,200m進み、渕江小学校の裏手にある村社の「保木間氷川神社」を訪れました。 社殿の奥に、「天宇須女尊 (あめのうずめのみこと) 像」がありました。    神明型鳥居 参道 神明型鳥居 参道 明神型鳥居    手水舎 拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿前 左側二基の石灯篭 明治二十六年(1893) 造立   拝殿前 右側二基の石灯篭 拝殿    境内社 保木間稲荷社 明神型鳥居 同 社殿 手水鉢 安政五年(1858) 造立    天女が祭られている小舎 同 天宇須女尊像 同 天宇須女尊の石碑 社殿の裏側には「保木間富士塚」があります。 (詳しくは、有坂蓉子「保木間富士塚記」を観てください。) 登山道を含む全体が溶岩で覆われており登るのは危険な状態です。 高さ約5mの頂上には、「榛名神社」と書かれた石祠がありました。    神明型鳥居 富士塚の全景 大願成就の石碑    大雷神・八大龍王の石碑 険しい登山道 途中に青銅の神獣   頂上の石祠 頂上からの風景 直ぐに隣接して「北斗山寶積院神宮寺」があります。 門前に、大きな「荒綾八十八ヶ所霊場六十三番札所」の石碑がありました。 その隣に、「新四国八十八ヶ所八十四番札所/是ヨリ○○ヘ三丁」側面に「是ヨリ八十三番四丁」の道標がありました。   寺院門碑 石碑   道標 同 側面    萬霊供養塔 同 側面 同 中心仏  同 地蔵菩薩像 寛文五年(1665) 造立   十三層の石塔 青銅の弘法大師像 旧日光街道をひたすら進むと、やがて左手に紅白の巨大オブジェが遠望できます。 足立清掃工場の煙突です。 この煙突の右が東京都足立区、そして左は埼玉県草加市ということです。 高さ130mもある煙突は、都と県を分ける目印にもなっています。 煙突の直ぐ下脇を東武伊勢崎線の電車が走っているとの事ですが、出会えなくて残念!!。    巨大煙突を遠謀 徐々に大きくなってきます 足立清掃工場 寶積院から1,000m、シダレ桃の濃いピンクの鮮やかさに惹かれ「神寿山法華寺」に立ち寄りました。    寺院門碑 鮮やかなシダレ桃 無縁塔    百度石 延壽地蔵尊像 本堂   念仏塔 二体の地蔵像 左) 宝永五年(1708) 造立 右) 享保十三年(1728) 造立    境内社 稲荷大明神 神明型鳥居 同 お稲荷さま 同 小社  同 手水石 旧日光街道は、足立清掃工場を過ぎた辺りから右に大きくカーブしています。 正面に国道4号線の高架が見えます。   大きくカーブ 国道4号線の高架 国道4号線と県道49号線の狭い地域の一角に「保木間水神宮」がありました。    明神型鳥居 手水鉢 社殿 県道49号線を渡り、毛長川沿いに花畑団地の遊歩道を東へ進みます。  毛長川沿いの遊歩道 法華寺から800m、団地の中の公園のような明るい雰囲気の一角に「花畑浅間神社」があります。 参道の入り口に、「吽型の狛犬」「第六天社の石碑」「庚申の石碑」が並んで配置されています。   鳥居が見える 三基の石造    同 吽型の狛犬 同 第六天社の石碑 同 庚申の石碑 鳥居の先に、足立区登録有形民俗文化財の「花又富士塚」があります。 (詳しくは、有坂蓉子「花又富士塚記」を観てください。) 富士塚の前の説明板に「花畑浅間神社は社殿を持たず、富士塚の頂上に祀る浅間社をそのまま社名とし「野浅間」といわれ ている。」とありました。 要は、富士塚頂上の「石祠が本殿」で「境内が富士塚」になっているようです。 4m余りの塚には、溶岩の間を直線に石段が組まれ 上りやすく(参拝しやすく)なっています。 参道の左右には、「花又講社」「(参)講社」「小御嶽山?/小天狗」の石碑が配置されています。     明神型鳥居 富士塚 (境内) 参道の石段    花又講社の石碑 (参)講社の石碑 ?嶽山/小天狗の石碑    石祠 (本殿) 頂上からの眺め 側面から 県道49号線に戻り、東京都と埼玉県の県境 毛長川に架かる「水神橋」を渡ります。    県道49号線 足立区 水神橋 毛長川  県道49号線 草加市 花又富士塚から1,200mで、街道沿いに鳥居が見える「浅間神社」に着きました。 拝殿横の手水石の側面に、高低測量几号(きごう)と呼ばれる「不」記号が刻まれています。 社殿裏の境内は広く、「浅間庭園」が整備されていました。    街道に面して石灯篭 同 和風獅子型狛犬 神明型鳥居 天保十三年(1842) 造立    拝殿 手水舎 高低測量几号「不」の陰刻    境内社 椚稲荷神社 同 手水石 同 お稲荷さま  同 社殿   境内の浅間庭園 同 石灯篭   境内社 明神型鳥居 同 社殿  三個の力石    同 三拾弐貫目余 同 三拾五貫目余 同 四十八メ目 本殿から50m近く離れた「小御嶽神社」の鳥居の奥に、柵に仕切られて「瀬崎富士塚」が見えます。 (詳しくは、有坂蓉子「瀬崎富士塚記」を観てください。) 高3m・径10mほどの溶岩に包まれた小高い塚の頂上には、石祠が見られます。     境内の奥に富士塚 小御嶽神社 明神型鳥居 富士塚の全景    富士講の石碑群 御胎内 頂上の石祠 谷津駅入口交差点の角に「村社浅間社」の石柱が配置されています。   湯津駅入口交差点 浅間神社の石碑 吉町5交差点角に、「火あぶり地蔵尊」を祀るお堂があります。   吉町5交差点 お堂横に石像    地蔵堂 同 火あぶり地蔵尊像 上部 同 火あぶり地蔵尊像 下部 この辺りから大きな草加煎餅専門店が姿を見せ始めます。    -------------------------------------------------- 街道沿いの煎餅店 --------------------------------------------------- 浅間神社から1,000mほどで草加駅方向へ別れる二又路に出ます。 旧日光街道は、県道49線に沿って走る左側の市役所通りへ進路が変わります。 草加宿の南端になる入口には、「今様草加宿」の大きな立札が立っています。    県道49号線 旧日光街道の入口 今様草加宿の立札 旧日光街道に面する草加市役所の一角に、江戸中期の豪商大和屋浅古半兵衛が邸内に建て子育て地蔵として祀った 「浅古地蔵堂」があります。 また、数少ないが明治末期建築の「浅古正三家」を始めとした黒い塗屋造りの家屋が見受けられます。 草加宿の南端入口から350m進んだ黒い塗屋造りの家屋の角に、「草加神社と刻まれた大きな標柱」が建っています。    市役所 浅古地蔵堂 浅古正三家   黒い塗屋造りの商家 草加神社標柱 草加神社標柱の前に、草加宿七福神の布袋尊を祀る「草加山回向院観音寺」があります。    寺院門碑 念仏塔 観音像 明暦三年(1657) 造立   地蔵菩薩像 本堂 草加駅入口交差点の植え込みに、「葛西道/日光街道」と刻まれた石標がありました。    草加駅入口交差点辺り 葛西道の石標 同 側面に日光街道 草加駅前を素通りし 観音寺から250mの処に、草加七福神の恵比寿尊を祀る「高砂八幡神社」があります。    明神型鳥居 路地のような参道 手水舎    和風獅子型狛犬 拝殿 同 恵比寿像 来た路を引き返し、草加駅入口交差点を右折し今回終点の駅へと向かいます。 八幡神社から250m、余裕を残しつつ草加駅に着いたのは15時丁度でした。   草加駅方向へ向かう 草加駅東口 当初は、余裕があれば越谷宿まで歩く気持ちがありましたが、出足で予定を変更して 千寿七福神の新設4神社を巡りました ので、早々と「今日は草加宿までの巡行」と決めました。 お蔭で、気持ちも身体にも余裕を持って街道を巡り歩くことが 出来たかと思います。 今回、「大川富士塚・小右衛門富士塚・島根富士塚・保木間富士塚・花又富士塚・潮崎富士塚」と 6つの富士塚に出会えた のは、思いがけない収穫でした。 又乗り継ぎを重ねなければなりませんが、次回は草加宿から越谷宿までの巡行を楽しみたいと思います。 |