| 旧日光街道巡り 4 |

|

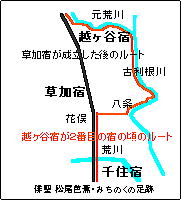

先週に引き続き、第二の宿場草加宿から第三の宿場越谷宿まで約8Kmの巡行を企画しました。 なぜか、草加宿−越谷宿間が1日の旅程としては短いのではと思い調べたところ、元々は、千住宿から越谷宿まで4里 15町余もある長丁場だったが、小田原北条家の家臣だった大川図書が幕府に願い出てこの地を開発、草加宿を形成した ということでした。 当時、奥州街道の千住〜越ケ谷間は、沼地が多いため遠回りを強いられ、花俣から八条(八潮市)に出て、古利根川と 元荒川の自然堤防伝いに越ケ谷に出るという迂回ルートだったようです。  今日も快晴無風絶好の巡行日和ですので、歩行がはかどりそうです。 西武池袋線−JR山手線−JR常磐線−東武伊勢崎線と乗り継いで、前回と同じ10時に草加駅東口に着きました。  草加駅東口 草加宿は、市役所の前に建つ浅古地蔵堂付近の旧道南側詰から神明交差点にあるおせん公園までの全長約1.5kmの範囲 です。 前回はこの1/3を歩きましたので、今回は旧街道沿いの所々に建つ昔名残の建物が見つけながら行きます。    市役所通り 昔名残の建物1 昔名残の建物2 おせん茶屋の前には、「日光街道」と刻まれた石標もありました。   おせん茶屋 日光街道の石標 草加駅から700mで、草加宿の祖大川図書が創建したとの由縁の「松寿山不動院東福寺」の寺院門碑に出会います。 草加宿七福神の毘沙門天が祀られています。 門碑の傍らには、なぜか「新西国八十八ヶ所第○○」の石碑がありました。   寺院門碑 石碑 80mほどの参道の先には、桟瓦葺きの豪華な四脚門の市指定有形文化財「山門」が見えます。 山門を潜ると、市指定有形文化財で草加八景の一つ「鐘楼」が目に入ってきます。 右側の「不動堂」の前には、「ふれあい仏足石」と「持ち上げ不動明王」が配置されています。 持ち上げてお願いすると諸願成就するといわれる不動明王像の上部は、誰かが落としたのでしょうか欠けていました。   山門 鐘楼 文久二年(1862) 造立   青銅の延命地蔵像 手水舎    二つのオブジェ 同 ふれあい仏足石 同 持ち上げ不動明王像   不動堂前の不動明王像 不動堂    大師堂 同 弘法大師像 本堂 境内には、各種の石造物が点在していました。 なかに「金玉道士」と胡乱な銘が刻まれた石造物がありますが、これは酒好きの人が墓石の上に酒樽の形を彫り、正面 に徳利と猪口を彫って徳利に金玉道士と刻んでいるものです。 これに願い事をかけると、腰以下一切の瘡毒などにあらたかなのだそうです。 一応お祈りをしておきました。    五基の石造物 同 一石二仏 (地蔵像と如意輪観音像) 同 光明真言供養塔 天保九年(1838) 造立    同 六十六部供養塔 同 地蔵像 同 青面金剛像の庚申塔 享保十九年(1734) 造立    二基の石造物 同 金玉道士の石碑 同 水子地蔵像    六地蔵の小舎 左側 如意輪観音像と地蔵菩薩像 中央 六地蔵像と中心仏    右側 二体の地蔵菩薩像 岩山 九層の石塔    歴代住職の墓地 同 不動明王像 同 大日如来像  同 聖観音像 東福寺から200mほどで草加宿の北端「宿篠葉神明神社」にでます。 鳥居沓石に、浅間神社にあった几号水準点「不」記号がありました。    神明型鳥居 拝殿 鳥居沓石の測量几号    手水舎 石祠 國底立神と太田神の石碑 左) 萬延元年(1860) 造立   力石 力石 二十三メ余・二拾八貫目 神明神社の東側に「おせん公園」があり、「従是/草加宿」の道標灯篭が建っていました。 この神明町交差点のT字路で、旧街道 (市役所通り) は日光街道 (県道49号線) と合流します。 おせん公園内には「草加せんべい発祥の地碑」があり、背後の長さ5.7mある石柱は煎餅を焼く時の箸を表現していそう です。    従是草加宿の道標 おせん公園 草加せんべい発祥の地碑と石柱 伝右川に架かる草加六丁目橋を渡ると、かつての綾瀬川舟運の船着場「札場河岸公園」です。 この河岸から矢立橋が遠望できます。 ここからは、県道49号線に沿って続く日本の道百選の一つ「草加松原遊歩道」を歩きます。 草加松原は、綾瀬川に沿って600本余りの松が植樹された約1.5Kmにも及ぶ松並木です。 うららかな日差しを受けながら、快適な街道ウォーキングを楽しみました。    草加六丁目橋 伝右川 札場河岸公園    矢立橋を遠望 太鼓型の歩道橋 矢立橋 橋の上から草加松原を臨む    草加松原遊歩道 太鼓型の歩道橋 百代橋 松並木は続く橋    草加松原遊歩道のモニュメント 東京外環自動車道を遠望 草加松原北端と水環の彫刻 東京外環自動車道の手前に、「三基の石造物を祀る小舎」がありました。    路の向うに小舎 三基の石造物 同 水神の石碑    同 馬頭観世音像 同 拡大画像 同 青面金剛像の庚申塔 寛政七年(1795) 造立 東京外環自動車道の高架を潜ると、綾瀬川に沿ってまだ蕾みの固い桜並木の小径が続きます。   東京外環自動車道の高架を潜る 桜道 草加松原の北端から550mほど進んだ、槐戸橋を渡った直ぐの処に「金明愛宕神社」がありました。    明神型鳥居 社殿 傍らの石祠 愛宕神社から200m先の綾瀬川の対岸には、一里塚の目印大ケヤキが遠望できます。 その下流には、米の積み下ろし場所でかつて綾瀬川の舟運で賑わった「藤助河岸跡」が見えます。   蒲生の一里塚を遠望 蒲生大橋   藤助河岸跡 同 船場 蒲生大橋を渡ると、草加市と別れて越谷市に入ります。 橋の袂には、埼玉県内の日光街道筋で唯一現存する日本橋から5番目の一里塚「蒲生の一里塚」があります。 一里塚はかつて街道の左右に両塚が築かれていましたが、現在は高さ2m・東西5.7m・南北7.8mの東塚のみが現存し ています。 塚内には、「愛宕神社」が祀られていました。    蒲生の一里塚 愛宕神社 社殿 塚を少し下りた空間に、「六地蔵」「十三仏礼拝供養塔」「成田山供養塔」などの石仏・石碑が祀られていました。 「成田山供養塔」は道標になっていて、左側面に「是より八條へ壱リ、流山へ二里」と刻まれています。    石仏群 同 地蔵菩薩像と光明真言供養塔 同 六地蔵像 右) 元禄三年(1690) 造立   同 不動明王像 十三仏礼拝供養塔と成田山供養塔 宝暦九年(1759) 造立 左) 宝暦九年(1759) 造立 右) 安政四年(1857) 造立 ここで、綾瀬川と別れ右側の旧街道を進みます。 ここから旧日光街道は、街道を往来する旅人や藤助河岸からの船頭等で賑わい茶屋が軒を連ねたという蒲生茶屋通りに なります。    綾瀬川の右側の旧街道を行く 運河を飛ぶ鳥 蒲生茶通り 蒲生茶屋通り沿道に、「不動明王像の道標と青面金剛像の庚申塔を祀る小舎」がありました。 不動明王像下部の道標には、「是よ里大さかミ道」と刻まれています。  小舎    道標と庚申塔 同 道標の不動明王像 同 青面金剛像の庚申塔 享保十三年(1728) 造立 正徳三年(1713) 造立 少し進んだ左前方に、道中安全祈願の「ぎょうだいさまのお堂」が見え、お堂の板戸に何足かの草鞋が架かっていま した。 中には、左右に天邪鬼が彫られた「砂利道供養塔」が安置されていました。   小堂 板戸に草鞋が架かっている   同 左の天邪鬼 同 右の天邪鬼 茶屋通りを更に進むと、交差点の辺りにこんもりとした小さな杜が見えてきました。  交差点の辺りの杜 蒲生の一里塚から800mで、杜に囲まれた「慈眼山清蔵院慈眼寺」に着きました。 門前に、赤花ミツマタが小花を手毬状に多数咲かせていました。 越谷市指定有形文化財になる「山門」の欄間に彫られている龍は、巷間の伝説では左甚五郎の作といわれています。    山門 左甚五郎作 欄間の龍の彫刻 赤花ミツマタ 寛永十五年(1638) 建立    石仏群 沢山の五輪塔 本堂    六地蔵尊の小舎 同 六地蔵像 馬頭観世音の石碑    不動堂 同 不動明王像 鐘楼 大師堂の辺りには沢山の石仏が配置されており、珍しい「地獄道の檀陀地蔵像」を拝観することが出来ました。    大師堂の一角 大師堂 同 弘法大師像   四国/八十八ヶ所/第拾六番の石碑 地獄道の檀陀地蔵像    坂東/秩父/西国/供養塔 同 菩薩像 地蔵菩薩像 寶暦十年(1760) 造立 寶暦十年(1760) 造立   水子地蔵像1 水子地蔵像2   青銅の遍照金剛像 宝塔 清蔵院の直ぐ先は県道49号線と合流する蒲生本町交差点ですが、左折し70mほど逆に進むと 小さな「久伊豆神社」が あります。    明神型鳥居 小社 青面金剛の石碑 文政二年(1819) 造立 更に70m進むと、大きな斎場と隣り合わせで新四国八十八カ所第六十番札所「摩尼山地蔵院蒲生寺」があります。 山門の脇に、「新四国/八十八ヶ所/第拾六番」と「念仏講中」の石碑が安置されていました。   山門 山門脇に二基の石碑 山門を潜ると、境内に裏面を見せた「北向き地蔵堂」と「大師堂」「六角地蔵堂」三つのお堂がありました。   北向き地蔵堂 同 北向き地蔵像   大師堂 同 弘法大師像    六角地蔵堂 同 三体の地蔵像1 同 三体の地蔵像2   本堂 宝篋印塔 本堂の向いには、歴代住職の墓地があり沢山の石仏が安置されていました。  三体の地蔵像    同 地蔵菩薩像1 同 地蔵菩薩像2・ 同 地蔵菩薩像3 元禄十五年(1702) 造立 明和八年(1771) 造立 元文四年(1739) 造立    阿弥陀如来像 如意輪観音像 三体の如意輪観音像 延宝六年(1678) 造立 安永三年(1774) 造立 左) 元禄十四年(1701) 造立 県道49号線を北へ戻り、蒲生茶屋通りを振り返りつつ越谷宿へと歩を進めます。   左が蒲生茶屋通り 右が県道49号線 県道49号線を北へ 途中左手の広場に、日光街道に面して「明治天皇田植御覧乃処」「用水完成記念碑」「忠勇碑」など五基の石碑が並ん でいました。  五基の石碑 やがて前方に、JR武蔵野線の高架が見えてきます。 高架を潜り、県道49号線 (旧日光街道) の北上を続けます。 地蔵院から2800m進んだ瓦曽根ロータリーで道路が二股に分かれます。 左に伸びる県道52号線 (旧日光街道) が越谷宿への入口になります。 越谷宿は、この辺りから元荒川の先の大澤まで南北に延びています。 今回越谷宿は、チョット覗くだけ。    新越谷駅入口交差点 高架を過ぎての県道49号線 瓦曽根ロータリー辺り 左が県道52号線 右が県道49号線  越谷宿方面 ロータリーの右角に、武田勝頼の遺児幼君千徳丸を弔う「慈氏山照蓮院徳満寺」があります。    山門 六地蔵像の小舎 同 六地蔵像    傍らに如意輪観音像 本堂 九層の石塔    一千年御遠忌供養塔 同 弘法大師像 千徳丸供養塔    三つ穴石灯篭 前日の強風で倒れたのでしょうか 地蔵菩薩像    五輪塔 立ち並ぶ五輪塔 永代供養塔 延宝三年(1675) 造立 照蓮院を200m東へ進むと、元荒川の土手際に村社「瓦曽根稲荷神社」がありました。    明神型鳥居 手水舎 二つの境内社    水神様の石塔 拝殿前 左の石灯篭 拝殿前 右の石灯篭   拝殿 拝殿前 お稲荷さま 越谷市内のほぼ中央を流れる、桜の名所元荒川に出ました。 桜の蕾みは固く、見頃はまだ先のようです。  元荒川 瓦曽根稲荷神社から100m、元荒川に面して「天宝山観音寺」がありました。 白塗りのビルの建物は、寺院というよりは教会のような雰囲気でした。  観音寺を遠望    入口二箇所に六地蔵像 同 左側 六地蔵像 同 右側 六地蔵像 再び県道49号線に出て、越谷駅を目指します。 東西に走る県道404号線と交差する越谷2交差点を左折すると、駅までは直進です。 観音寺から600m、終点の東武伊勢崎線越谷駅に着いたのは15時でした。    県道49号線 越谷2交差点辺り 県道404号線 正面が駅 越谷駅東口 帰りは、東武伊勢崎線−JR武蔵野線−西武池袋線の外回りルートを選択しましたが、武蔵野線の南越谷駅・新秋津駅共 に接続の駅間に距離があり、特に秋津駅では300m近くも歩かされ往生しました。    JR武蔵野線南越谷駅 JR線新秋津駅〜西武線秋津駅を歩く 西武池袋線秋津駅 今回のハイライトは、「草加松原遊歩道」でした。快晴という事もあり、街道気分を満喫した1500mのウォーキング でした。 瓦曽根ロータリーからの旧日光街道 (県道52号線) は、200m程度の覗き見でしたので、越谷宿の雰囲気を味わうこと が出来ず残念でした。 千住宿・草加宿に比べ日光街道の雰囲気作りはこれからと言うところでしょうか。 |