|

ふじ大山道巡り 2 |

|

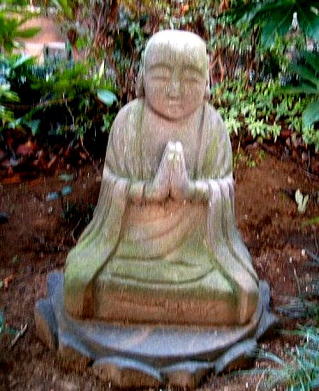

先回の「ふじ大山道」巡りで見落としたいくつかの寺院を、改めて探訪しようと思い立ちました。 まずは、環八通りを下練馬道沿いに「金乗院」(先回探訪しました) の脇の道を、東南にだらだらと下る感じで歩を進めると 田柄川に出ます。 田柄川に面して、豊島八十八箇所霊場の第二十七番札所「慧日山円明院西光寺」がありました。 山門前の「馬頭観音像」と「青面金剛像の庚申塔」は、道しるべを兼ねていて移設されたもののようです。 馬頭観音像は、台座の左側面に「西 ふじみち」右側面に「北 とだわたし道」と陰刻があり、元はふじ大山道沿いで富士街道 と戸田橋へ向かう道しるべになっていたようです。 青面金剛像の庚申塔にも、像の左側面 に「左ハ たかたみち」右側面に「右 ふじミち」と陰刻がありました。 弘法大師の碑は里程標になっていて、碑の左側面に「32番金乗院」右側面には「58番荘厳寺」の陰刻があります。 また、「血之道地蔵 (別名いぼ地蔵) 」「合掌地蔵 (別名なで地蔵) 」など 名前の通りの霊験あらたかな石仏にも触れること が出来ました。   山門 山門の右側 文化七年(1810) 造立    山門右側 石造群 同 左より 延命地蔵像 同 阿弥陀如来像 天明五年(1785) 造立 元禄十二年(1699)造立    同 三面六臂馬頭観音像と台座 同 青面金剛像の庚申塔と右側面 同 寺院名碑 寛政六年(1794) 造立 享保七年(1722) 造立   同 弘法大師の碑と右側面 同 西国八十八ヶ所霊場の碑 明治四十三年(1910) 造立    山門左側 石造群 同 左より 血之道地蔵(いぼ地蔵)像 同 延命地蔵像 明治二十五年(1892) 造立 享保三年(1718) 造立    同 延命地蔵像 同 供養塔 同 弘法大師碑 明和元年(1764) 造立 安永五年(1776) 造立 本堂の右側に「九層の石塔塔」「青銅の弘法大師像」が、左側に「手水舎」更に墓地付近に「水子地蔵像」「弘法大師像」 「合掌地蔵 (なで地蔵) 像」「六地蔵像」が配置されています。    本堂 青銅の弘法大師像 九層の石塔 文化七年(1810) 造立 昭和五十七年(1982) 造立 昭和四十三年(1968) 造立    本堂右側の石仏 同 水子地蔵像 同 弘法大師像 昭和五十年(1975) 造立 明治十八年(1885) 造立    手水舎 合掌地蔵(なで地蔵)像 六地蔵像 墓地内には「三界萬霊」の一角があり、「聖観音菩薩像」が見守っています。 また、舟型で「上部は大日如来像・下部に2基の五輪塔を陽刻した珍しい構図の石塔」がありました。    三界萬霊 同 聖観音菩薩像 無縁仏    珍しい構図の石塔 同 上部 大日如来像 同 下部 二基の五輪塔 円明院内には もと弁財天社があったそうで、寺宝の「弁財天像の板碑」が本堂裏手に安置されていました。 うっかり見落す所でしたが、霊場に入る前に見つけてラッキーでした。 天女形八臂像の板碑は、線彫が見事でとても戦国時代の作とは思えません。    本堂裏手に七福神像 弁財天像後ろの祠に寺宝の板碑 同 弁財天像線彫の板碑 文亀元年(1501) 造立    ----------------------------------------------------- 同 七福神像 ----------------------------------------------------- 本堂裏手にまわる途中に、八十八箇所を巡礼しなくてもここでお参りすれば同じご利益が得られるという「四国八十八ヶ所 霊場入口の碑」があります。その細い階段を上ると、中段辺りに「宝篋印塔」が建っていました。 霊場には、「88枚の霊場写し碑」が整然と立ち並んでいました。 「三宝寺」の石碑と異なり、霊場寺院名・本尊仏名 など石碑の形式が全て横45cmと90cmに規格化されているのが特徴的です。 霊場内には幾つかの石仏が点在し、中央には2mもの本尊「不動明王」が聳え立っているのが印象的です。 不動明王像は、時代が新しいようでしたが 2mもある火炎光背立像で見事でした。   四国霊場入口碑 宝篋印塔 宝暦十三年(1763) 造立    四国霊場写し碑 規格化された石碑が並ぶ 昭和59年〜63年 造立    聖観音像像 如意輪観音像 地蔵菩薩像 元文三年(1738) 造立 明和三年(1766) 造立   霊場内の中央に本尊 不動明王像 同 拡大画像 新旧数多くの石造物を鑑賞でき 予定時間をはるかにオーバーしましたが、円明院の裏手にある「伏見稲荷神社」に立寄り ました。 神社という割に、小社がポツンと安置されている質素な空間でした。    神明型鳥居 社殿 同 道祖神 営団有楽町線平和台駅を環八通り沿いに450m進んだ所に、「久遠山本寿院」がありました。

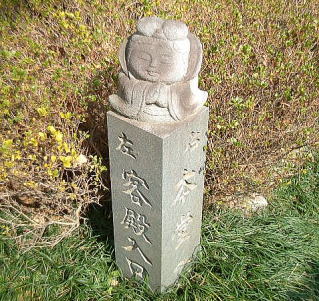

門柱が脇道に向いていた為、先回の「ふじ大山道」探訪の折には見落しました。 よくよく見ると、環八通り沿いに大谷石の塀が続いており、直ぐにわかりそうなものでした。 石造物には、見るべきものが少なかったが、唯一法衣をまとい馬の顔をした 練馬区登録文化財の「僧形馬頭観音」は珍しか ったです。 ただ、剥落が進んでいるのが気がかりです。 参道の両側には、十数本の梅の木が並び、ふくよかな香りが印象的でした。    門柱と題目塔 参道に和風の獅子型狛犬 参道を左に入ると阿弥陀如来像 昭和十三年(1938) 造立    題目塔 百度石 本堂 嘉永五年(1852) 造立 昭和四十七年(1972) 再建    青銅の寿観音像 僧形馬頭観音像 同 拡大画像 文政六年(1823) 造立    聖観音像 (寿観世音 ) 卒塔婆の陰に隠れて聖観音像 白衣観音像 本寿院を南に進み信号交差点を右折して少し行くと、「稲荷神社」がありました。 社殿は閉柵されていて、拝むことはかないませんでした。   明神型鳥居 閉柵された社殿 また、左手の角地コンクリートの壁の前に、春日町1丁目の「青面金剛像の庚申塔」がポツンと立っていました。 道しるべになっていたようで、左側面に「これより左中村」と陰刻がありました。   壁のわずかに凹んだところに石仏 青面金剛像の庚申塔と左側面 明和三年(1766) 造立 西へ進むと環八通りに出ます。 通りの向かいには、1週間前に歩いたふじ大山道の道しるべ「一里塚子育地蔵尊」が見えます。   環八通りの先に地蔵小屋 一里塚子育地蔵尊 環八通りを渡り 一里塚子育地蔵尊の横を北へ約200m入ると、一見豪農の家かと見間違えるほど寺院に見えない一角にで ます。「臥龍山南松寺」です。 社務所が一般住宅風で、居住空間が全面参道に向いており、実に生活感が溢れたお寺のようでした。 元々は、下谷稲荷町にあったものが関東大震災後、当地へ移ったものらしいです。 参道に、様々な歌碑・句碑が配置されていたのが印象的でした。    門柱 自然石の寺院名碑 可愛らしい案内石柱    道祖神の石柱 親鸞聖人像 十三重塔 昭和六十年(1985) 造立 昭和十五年(1940) 造立  本堂 |