地元の西武池袋線界隈を調べてみると、各所に石碑・石仏が多いのに気づきます。

練馬区内については、練馬区教育委員会発行「練馬の石造物−路傍編」「練馬の石造物−寺院編」という資料を入手しました

ので、益々探索意欲が湧いてきました。

今まで廻った寺院・神社等と重複しないように、手軽な西武池袋線界隈の石仏巡りを続けていきたいと思います。

練馬高野台・練馬に続き 第3弾として、今回は 桜台周辺の路傍の石仏・石碑巡りを企画しました。

一昨年の暮れに叶わなかった「広徳寺」の拝観を最終目的におき、東京メトロ有楽町線新桜台駅から西武豊島線豊島園駅まで

の約6Kmの散策に向かいます。

13時に、東京メトロ有楽町線新桜台駅に降りたちました。

地上に出ると、直ぐに環状七号線の騒音に出会いました。

新桜台駅と環七通り 江古田ゆうゆうロード

環七通りを渡り南東に140m、江古田ゆうゆうロードを進むと五ッ又の角に「庚申塚」がありました。

庚申塚 同 青面金剛像の庚申塔 同 下部の邪鬼と三猿

明和二年(1765) 造立

更に東へ1,000m足を伸ばし、小竹町のつげの木の庚申さま「庚申塚」に向かいます。

単調な住宅街をひたすら進むと、駐車場脇の空き地に「五基の庚申塔」が並んでいました。

地蔵菩薩像の庚申塔は珍しい。

駐車場横の空き地 庚申塚

同 青面金剛像の庚申塔 同 下部の邪鬼と三猿

享保二年(1717) 造立

同 三袁の庚申塔・青面金剛像の庚申塔 同 庚申塔下部の三猿 同 青面金剛像下部の邪鬼と三猿

寛文十三年(1673)・明和九年(1772) 造立

同 地蔵尊像の庚申塔・供養塔の庚申塔 同 地蔵尊像下部の三猿 同 供養塔下部の三猿

延宝八年(1680)・元禄十一年(1680) 造立

新桜台駅まで戻り、環七通り沿いのセブンイレブンの角を左折すると、変則四差路の角に「北向き地蔵堂」があり

「放光王地蔵尊」が祀られていました。

北向き地蔵堂 同 放光王地蔵尊像

環七通りを更に北東に380m進み、小竹町2交差点を左折また左折すると、住宅の角に「聖観音のお堂」がありました。

丁度来合わせた保育園児の一群が、揃って石仏に手を合わせていました。

小堂 同 聖観音像

安永六年(1777) 造立

また新桜台駅まで戻り、逆に南西に250m進むと通りの角に「馬頭観音像」が安置されていました。

駐車スペースの角に馬頭観音像 同 馬頭観音像

弘化二年(1845) 造立

更に240mほど路なりに西へ進むと、マンションの角に「馬頭観音の小祠」がありました。

馬頭観音の小祠 同 三面六臂馬頭観音像

マンションの先の角を右折し、広徳寺を目指し北上します。

340mほど進んだ墓地の前に、四基の石仏・石碑が安置されていました。

左端の庚申塔は道標になっていたようで、左側面に「左リ 雑司ヶ谷道」右側面に「右ハ 荒井梅松院道」の陰刻がありました。

墓地前に四基の石仏・石碑

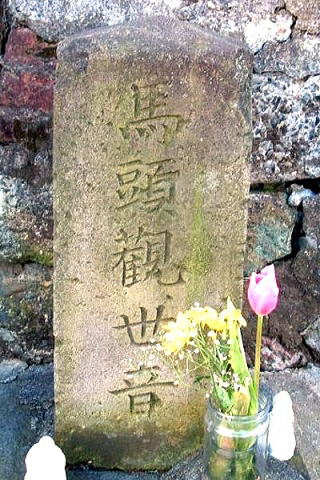

同 青面金剛像の庚申塔と左側面の陰刻 同 地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 同 馬頭観世音の石碑

寛政九年(1797) 造立 元禄二年(1689) 造立 延享二年(1745) 造立 明治二十三年(1890)

造立

少し先の角を右折し、北東に170m進んだ坂の上り口に「青面金剛像の庚申塔」が安置されていました。

庚申塔というのに、足元には邪鬼も三猿も二鶏もいないようです。

坂の上り口に庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔

元禄二年(1689) 造立

広徳寺への路に戻り、170mほど北上した所に通りに面して「庚申塔と供養塔の小堂」がありました。

青面金剛像は、同年代の石仏にしては彫りも丁寧でほとんど剥落がありません。

側面に、「江戸小日向水道町 石工 石屋勘助」と彫が入っている逸品でした。

通りに二基の石仏・石碑 同 青面金剛像の庚申塔・日本廻国供養塔 同 拡大画像

安永九年(1780)・享和二年(1802) 造立

更に250mほど北上すると、住宅の一角に「地蔵菩薩像」が安置されていました。

地蔵菩薩像 同 拡大画像

安永二年(1773) 造立

更に120m進むと、駐車場の角に「地蔵像と一石三地蔵像」が祀られていました。

駐車場に二基の石仏 同 地蔵菩薩像 同 一石三地蔵像

明和六年(1769) 造立 寛永五年(1793) 造立

60mほどで、目的の「広徳寺」に着きました。

「正月くらいは拝観が許されるだろう」という思いが、儚くも打ち砕かれました。

墓参の気配も感じられず、ひっそりと静まり返った境内でした。

寺院名碑と寺院門 拝観謝絶の立札

広徳寺から西武豊島線豊島園駅までの1,000mは、石神井川に遊ぶ水鳥を眺めながらのんびりした気分で散策を楽しみまし

た。

今回の路傍の石仏巡りは、比較的シンプルなコースの所々に石仏等の拝観ポイントがあり、飽きずに踏破することが出来ま

した。

石仏も、石材にもよりますが安置された環境で、剥落・苔着の度合いが大きく違うのが窺えます。

|