| 渋谷石仏巡り |

|

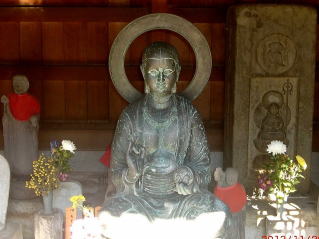

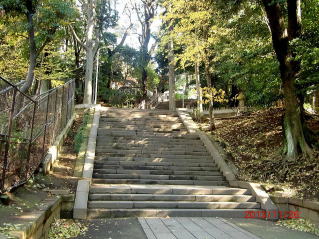

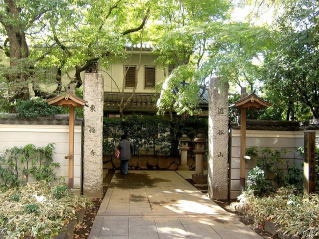

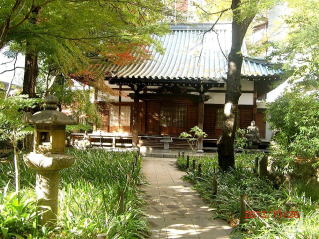

4・5年前に、何かの雑誌で「渋谷の庚申塔群」の記事を読み関心を持ちましたが、なかなか手がける機会がありま せんでした。 副都心線が開通し、交通が便利になったのを機に「渋谷の庚申塔巡り」に着手しました。 調べるうち、思っていた以上に「庚申塔群」「石仏群」が多く、東京で最も古い「富士塚」があることを知り本腰が入 りました。 今回は、恵比寿から渋谷・原宿を経由して明治神宮の北参道まで約7Kmの巡回マップを作成しました。 JR山手線恵比寿駅に降り立ったのは9時40分です。   恵比寿駅 南口 横通りの先に鳥居が 小春日和のなか230m西へ進むと、横通りの突き当たりに「恵比寿神社」の鳥居が見えました。    明神型鳥居 神社名碑 手水舎  拝殿 神社を北へ進むと、恵比寿西一丁目交差点の五叉路に出ます。 住所を頼りに石段を探します。   恵比寿西一丁目交差点 高台の一角 恵比寿神社から280m、石垣の上に建つ石仏の一部が見えました。 石段を上ると、4基の庚申塔を祀る「恵比寿西路傍庚申塔群」の覆屋がありました。 また傍の一角に、庚申塔と馬頭観音像の2基の石造が配置されていました。   石段 4基の庚申塔覆堂    左側 三猿の庚申塔 中 青面金剛像の庚申塔2基 右側 猿田彦命の庚申塔 寛文四年(1664)造立 延宝二年(1674)・延宝四年(1676)造立 寛文八年(1668)造立    一角に2基の石造 同 青面金剛像の庚申塔 同 馬頭観音像 明治三十八年(1905)造立 五叉路に戻り、東へ山手線のカードを潜り庚申橋西交差点を渡ると直ぐに庚申橋が見えます。    恵比寿西一丁目交差点を東へ 庚申橋西交差点 庚申橋の手前に小堂 庚申群から東へ230m、渋谷川にかかる橋の袂に「橋供養塔の小堂」がありました。 高さ137cmもある石柱の青面金剛像の庚申塔が祀られていました。    庚申塔の小堂 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 寛政十一年(1799)造立 渋谷川に架かる庚申橋を渡ると、直ぐに明治通り (都道305号線) に出ます。   渋谷川 明治通りの交差点 交差点を右に進むと直ぐに、通りに面してコンクリート造りの近代的な建物「渋谷山福昌寺」があります。 橋庚申塔から100m余りのところです。 寺院門を入った左には、南北朝時代の作と推定される「石棺仏」があり、渋谷区の有形文化財に指定されています。 石棺仏とは、古墳時代 (3世紀〜6世紀) に造られた古墳埋葬の石棺を利用し石棺の内側に仏像を彫り込んだもので 、関東では珍しいとのこと。    寺院門 本堂 花供養塔   石棺仏 同 阿弥陀如来像 明治通りの先ほどの交差点を右折ししばらく進むと前方に静閑の空間があり山門が見えます。   明治通り 通りの先に山門 福晶寺から160mで、御府内八十八ヶ所霊場7番札所の「源秀山永松院室泉寺」に出ました。 境内の奥には、お堂があり如来像・地蔵像が安置されていました。    山門 (薬医門) 門前 不許葷酒入門内の石柱 門前 御符内下深谷第七番宝泉寺の石塔    山門より境内 八脚鐘楼 地蔵堂    同 内部 同 薬師如来像 同 左側の地蔵菩薩像    同 右側の阿弥陀如来像 手水舎 (不使用) 青銅の大師像と七層の石塔    本堂 宝塔と水子地蔵像 同 拡大画像    宝篋印塔 宝篋印塔 宝篋印塔    手水舎 線彫の弘法大師像 境内社 稲荷社    同 お稲荷さま 同 お稲荷さま 同 社殿 宝泉寺から250m西へ進むと、豪族伊藤某の邸内社だったと云われる「伊藤稲荷神社」がありました。    伊藤稲荷神社 明神型鳥居 百度石   水鉢 朱の神明型鳥居 伊藤稲荷神社から400m北へ進むと、関東九十一薬師霊場第十二番札所の「恵日山薬王院寶泉寺」通称”常磐薬師” があります。    寺院門碑 本堂 常盤薬師堂の石碑    地蔵菩薩像 宝篋印塔 珍しい二宮尊徳像 寶泉寺に隣接して、境内4000坪の渋谷最古の神社「氷川神社」があります。 鎮守の杜の中の参道を進むと、左手の氷川の杜公園に江戸郊外三大相撲の一つ「金王相撲の相撲場の跡」が見えま す。    神社名碑 参道 明神型一之鳥居    氷川の杜公園 同 相撲場の跡 境内への石段    石段上 明神型二之鳥居 鳥居横 招魂社系狛犬 手水舎    石灯篭 手水舎 拝殿    東側(国学院大方向)参道 明神型鳥居 西側(常盤松小方向)参道 明神型鳥居 鳥居前 江戸流れ狛犬 明治二十九年(1896)造立 参道の先の石段を上ると多数の境内社が祀られ、それぞれに狛犬やらお狐様やらが奉納され、この社の崇敬の深さが 偲ばれます。 境内社は、「八幡神社」「秋葉神社」「厳島神社」「稲荷神社」の4つの摂社/末社がありました。    境内社 厳島神社 ----------------- 同 手前 和風獅子型狛犬 同 奥 江戸中狛犬 --------------------- 明治八年(1875)造立 寛政六年(1794)造立    境内社 稲荷神社 同 水鉢 同 ブロンズのお稲荷さま    同 左側のお稲荷さま 同 右側のお稲荷さま 同 中間のお稲荷さま    拝殿の奥に2つの境内社 境内社 秋葉神社 同 構え狛犬    同 百度の水鉢 境内社 八幡神社 同 江戸流れ狛犬 渋谷図書館入口交差点を渡り、細い道を北西へと進みます。 金王神社交差点からは、直ぐに大きな鳥居が見えます。    渋谷図書館入口交差点 金王神社前交差点 金王神社から交差点の明神型鳥居を臨む 氷川神社から370mで、渋谷の総鎮守「金王八幡宮」にでます。 金王八幡宮が、昔渋谷城(寛治六年(1092)築城) だったという物証を物語る「砦の石」が拝殿前に配置されていま した。 金王八幡宮は、渋谷八幡とも呼ばれていて実は渋谷の地名発祥の地でもあるとのことです。    寺院名碑と山門 明神型一之鳥居 山門 (神門)    手水舎 境内 拝殿    拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿前 渋谷城の石垣の一部 西側 明神型鳥居 境内社は、「金王丸御影堂」「御嶽神社」「玉造稲荷神社」の3つの摂社/末社がありました。    境内社 御嶽神社 社殿 同 和風獅子型狛犬 同 社殿    境内社 金王丸御影堂 同 宋風獅子型狛犬 同 社殿    境内社 玉造稲荷神社 明神型鳥居 同 お稲荷さま 同 社殿 金王八幡宮と道を隔てて、庚申塔群を安置する「豊栄稲荷神社」があります。    豊栄稲荷神社 明神型鳥居と神社名碑 百度石と朱の神明型鳥居    手水舎 拝殿 拝殿前 お稲荷さま ここには「13基の庚申塔群」が集められ、渋谷区の指定有形文化財と認定されています。 左側に2基の庚申塔が配置され、右側に11基の庚申塔が並んでいます。 このうち、左から5番目の庚申塔には「めぐろ/こんわう道」と隠刻されていて道しるべにもなっていたようです。    右側 11基の庚申塔 左より 青面金剛像庚申塔2基 青面金剛像庚申塔2基 享保五年(1720) 造立・元文四年(1739) 造立 享保六年(1721) 造立・享保一年(1716) 造立    三猿庚申塔2基 中央 三猿庚申塔 同 拡大画像 宝永一年(1704) 造立・元禄七年(1694) 造立 延宝四年(1676) 造立    三猿庚申塔・青面金剛像庚申塔 同 拡大画像 庚申供養文字塔・青面金剛像庚申塔 延宝二年1674() 造立・貞享二年(1685) 造立   左側 庚申塔2基 庚申塔略記の石碑 金王八幡宮の東側に隣接して、渋谷区最古の寺院で東京三十三観音霊場8番札所の「渋谷山親王院東福寺」がありま す。 境内の梵鐘には、金王八幡宮の縁起など渋谷の歴史が刻まれていて、渋谷区指定有形文化財に指定されていてます。  . .  寺院門碑 入口付近 同 亀趺(亀の台座)の石碑 寛文二年(1662) 造立    同 拡大画像 同 地蔵菩薩像の庚申塔 鬼瓦 寛文二年(1662) 造立   鐘楼 本堂 宝永元年(1704) 造立    本堂左側 線彫りの馬頭観音石碑・地蔵菩薩像 同 拡大画像 拝殿右側 2基の地蔵菩薩像 本堂の左側の一角に2つのお堂があり、右側のお堂に2体の「塩かけ地蔵」が祀られていました。    境内の一角に2つのお堂 同 左側社殿内 地蔵菩薩像 同 右側社殿内2体の塩かけ地蔵像    お堂の間に3体の庚申塔 同 三猿像(2猿?) 同 三猿の庚申塔  同 青面金剛像の庚申塔 北へ進むと六本木通り (都道412号) に出ます。 丁度長い交差点の中間地点ですので、戻って通りを渡ります。 更に北上すると、青山通り (国道246号) の宮益坂上交差点に出ます。 五叉路の歩道橋の降り口を間違えて、西へ向かうはずが南へと進んでしまいました。 やがて、渋谷駅前を走る明治通りに (都道305号) に出てしまいました。 明治通りを北へ進みます。    六本木通り 宮益坂上交差点 歩道橋より青山通り    青山通りの南側 渋谷署方面 明治通り 渋谷駅前ヒカリエ 野村證券ビルを右折し「御嶽神社」に出るはずが、見当たりません。 先ほどの迂回から歯車が狂い始めたようです。 諦めて、北へ進み美竹公園内の「板碑の庚申塔」を探すも空振りに・・・。   御嶽神社辺り 美竹公園 東福寺から850m、随分無駄足を踏みながらも「穏田神社」に着きました。    明神型鳥居と神社名碑 鳥居前 和風獅子型狛犬 手水舎    百度石 拝殿 拝殿前 宋風獅子型狛犬    境内社 稲荷神社 神明型鳥居 同 明神型鳥居 同 社殿  石灯篭 西へ明治通りを渡り、都会の町並みを眺めながら先を進みます。  歩道橋から明治通り 穏田神社から200mで、東京三十三観音霊場9番札所の「慈雲山長泉寺」に着きました。    寺院門碑 六地蔵像 中央に菩薩像   ビルに囲まれて本堂 鬼瓦 本堂裏手の墓地の奥、山手線の築堤沿いには、一段高く二百数十体の「石仏群」が祀られています。 そこには、十一面観音・千手観音・馬頭観音・地蔵菩薩などの石仏が整然と安置されています。    石仏群 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像    馬頭観音像・十一面観音像 同 千手観音像2体 同 如意輪観音像・地蔵菩薩像 右 寛文四年(1664) 造立    同 文殊菩薩・不動明王・地蔵菩薩3像・双体地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像2体 同 地蔵菩薩像2体 右 宝暦八年(1668) 造立 右 寛文八年(1668) 造立    同 地蔵菩薩像 同 右側から 同 左側から 明治通りに沿って、インテリア雑貨の店の長蛇の列、東急プラザのど派手な入口、竹下通りなどを眺めながら北へ と進みます。    インテリア雑貨ASOKO 東急プラザ表参道原宿 竹下通り 長泉寺から北へ600mほど進み、軍神東郷平八郎を祀る「東郷神社」に着きました。  二箇所に、多角的なタッチのモダンアートの狛犬が配置されていました。    神社名碑 明神型一之鳥居 参道    日本庭園 正面に東郷会館 橋の先に鳥居 青銅の神明型二之鳥居    獅子型狛犬 八柱の手水舎 珍しい瓢箪型の噴出し口    神門 拝殿 拝殿前 和風獅子型狛犬    5層の石塔 同 宝珠(欠落) 境内霊社「海の宮」    潜水艦殉国碑 殉国碑両側 獅子型狛犬 西側 明神型鳥居 明治通りを更に北へ進み、千駄ヶ谷交差点を右折します。 13時になりましたので、比較的空いていた喫茶店で昼食休憩をとりました。 明治通りを離れ、東へ進み仙寿院交差点に出ます。    明治通り 千駄ヶ谷小学校交差点 仙寿院交差点 東郷神社神社から800mほどで、青山七福神の一つ布袋尊が祀られている「法雲山仙寿院東漸寺」に着きました。 七福神巡りの団体とかち合ってしまい、ご一緒に拝観しました。    寺院門碑 寺院名碑と参道 六百遠忌報国塔    念仏塔 宝塔 本殿 寛保元年(1741) 造立 仙寿院の裏手に、瑞円寺の駐車場があり「榎稲荷神社」の社殿が見えました。 ここは高台になっていて、神社への入口は下になっているようです。 通りから見ると、一見富士塚の趣があります。 岩組みされた坂 (階段)を上るさまは、正に富士塚です。 入口の鳥居横とか参道の階段途中に、3体の「吉祥天像」が配置されていました。 また、天狗の原型と云われる「猿田彦大神」など珍しい石像も配置されていました。   瑞円寺の駐車場 覗いてみれば榎稲荷神社    明神型鳥居 鳥居横 吉祥天像 同 拡大画像    神社名碑 境内 祠    同 小さな狛犬 吉祥天像 社殿への階段    不老門の石柱 吉祥天像 獅子像    明神型鳥居 社殿 社殿前 お稲荷さま   田の神像 猿田彦大神像 駐車場より、「高雲山金剛院瑞円寺」に入ります。 本堂右手の無縁塔の最上段には、六面に地蔵像を浮き彫りした笠付型の六面塔が見えますが、これは渋谷区内で唯一 六地蔵信仰をあらわすものです。    本堂 2基の青面金剛像の庚申塔 宝篋印塔 右 享保五年(1720) 造立    三界萬霊の地蔵菩薩像 同 水子地蔵像 無縁塔    同 六面石幢 同 宝篋印塔 寺院名碑 北へ進むと「観音坂」に出ました。  観音坂 瑞円寺から100mほどで、江戸寺院中でも浅草の浅草寺と並んで最も古い寺の一つといわれる 「観谷山福聚院聖輪寺」に出ます。    寺院門碑 御府内八十八ヶ所第十番の名碑 鐘楼    本堂 手水舎 境内の石仏群    身守不動尊 同 拡大画像 六地蔵像    三猿庚申塔・青面金剛像の庚申塔 キリシタン灯篭 馬頭観音の石碑 延宝五年(1677)造立 元禄三年(1690)造立

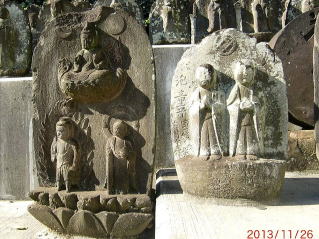

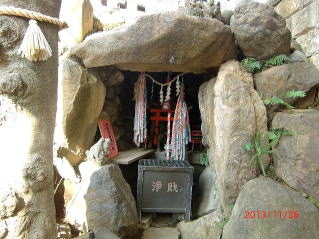

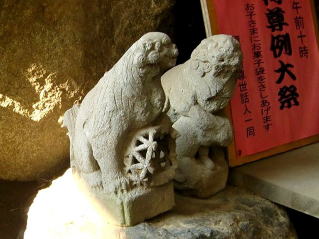

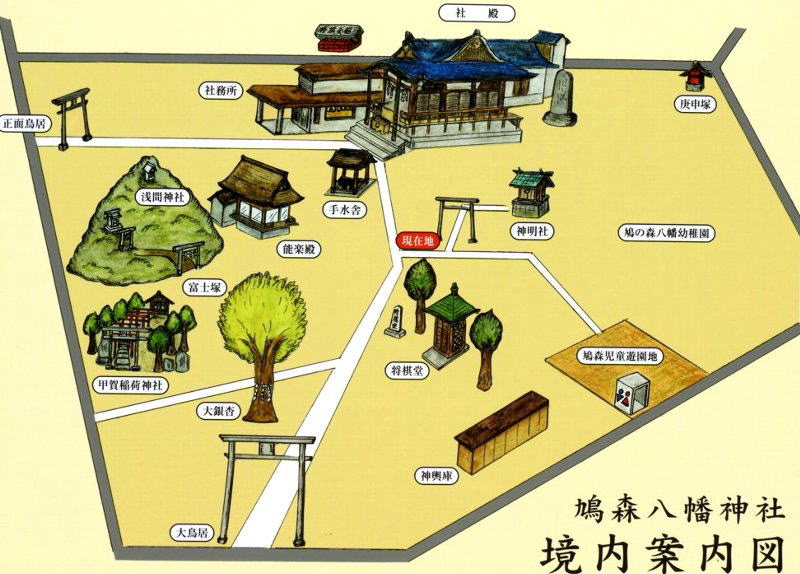

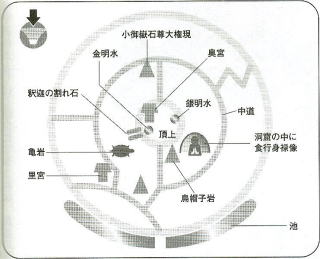

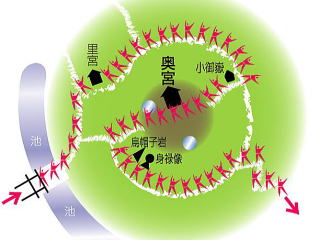

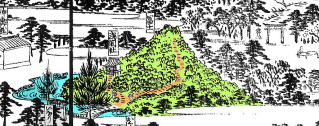

十三層の石塔 五人地蔵 同 拡大画像    無縁塔 同 地蔵菩薩像・聖観音像 同 地蔵菩薩像 右 延宝三年(1675)造立 延宝三年(1675)造立 観音坂を西へ230m進むと、千駄ヶ谷一帯の総鎮守「鳩森八幡神社」があります。  境内はそれほど広くはありませんが、将棋連盟から奉納された大駒を安置する「将棋堂」、薪能などが上演される 「能楽堂」、「富士塚」などがあり、バラエティに富んでいました。    鳩森八幡神社 明神型鳥居 手水舎    拝殿 拝殿前 宋風獅子型狛犬 本殿    能楽殿 将棋堂 地眼と筆塚の石碑    境内社 神明社 神明型鳥居 同 境内 同 社殿    境内 甲賀稲荷社 明神型鳥居 同 参道脇に小社 同 社殿    同 お稲荷さま 同 お稲荷さま 富士塚の麓 稲荷神社 明神型鳥居   東参道 明神型鳥居 同 和風獅子型狛犬 :境内には、東京都の有形民俗文化財に指定されいる「千駄ヶ谷の富士塚」があります。 この富士塚は寛政元年(1789年) の築造で、東京都に残っている富士塚では最も古く、唯一ほぼ原型で残っていると のこと。 円墳形に土を盛り上げ、黒朴(富士山の溶岩)は頂上近くのみ配されています。 登山道は直ぐに、頂上に続く正面の道と、左に向かう浅間社(里宮)への道に分かれます。 結構きつい斜面を登っていくと、途中に石碑などが置かれており、山麓と6mの高さの山頂に浅間神社が祀られてい ます。 山頂付近には、富士塚では珍しい「釈迦の割れ石」が配置されていました。     富士塚入口 神明型鳥居 同 和風獅子型狛犬 千駄ヶ谷の富士塚の石碑 享保二十年(1735) 造立    富士塚案内板 登山道 念仏石碑    五合目 里宮の富士浅間神社 同 社殿 同 水鉢    同行碑 登山道 小御嶽石尊大権現の石碑    釈迦の割れ石 山頂 富士浅間神社 奥宮 同 里宮を臨む    同 登山口を望む 下山は別の登山道で 烏帽子岩    七合目辺り 小さな祠に食行身禄像 高鞆霊神の石碑 剥落した地蔵菩薩像    同 如意輪観音像 山麓辺り 和風獅子型狛犬1基 文化十一年(1814) 造立   登山経路 江戸名所図会 (昔からこの絵と同じ場所に立ち続けている都内最古の富士塚) 鳩森八幡神社の通りを挟んで左側の「将棋会館」を横目に見ながら明治通りへと向かいます。   神社横の通りを西へ 将棋会館 神社の西角の辺りに「庚申塚のお堂」がありました。 ここは「足の神様」といわれ、草鞋を奉納すると、足腰の痛みが和らぐと伝えられています。    通りの先にお堂 庚申塚のお堂 同 青面金剛像の庚申塔  同 拡大画像 西へ進み、明治通りに出ました。 鳩森八幡神社から400mで、東京メトロ副都心線北参道駅に着きました。14時30分でした。   明治通り 北参道駅 「恵比寿西路傍の庚申塔群」「福昌寺の石棺仏」「豊栄稲荷神社の庚申塔群」「長泉寺の石仏群」などを堪能し、千駄ヶ谷 の富士塚にも登りました。 渋谷からの明治通りは、洗練されたお店が多く道行く人にも目を惹かれ、よい息抜きになりました。 |