入社同期との旅歩き、今回は佐久を基点に北は麻績~南は飯田東と縦断し、東信州を巡りました。

このコースは、名刹が多く楽しみが満載です。

5月13日(月)10時20分 「鼻顔稲荷神社」

長野新幹線佐久平駅を出発し、2Km先天下之名稲荷と云われた珍しい名前の「鼻顔(はなづら)稲荷神社」に向かいます。名前は兎も角、「京都伏見稲荷・愛知豊川稲荷・佐賀祐徳稲荷・茨城笠間稲荷」と共に日本五大稲荷の一つだそうです。

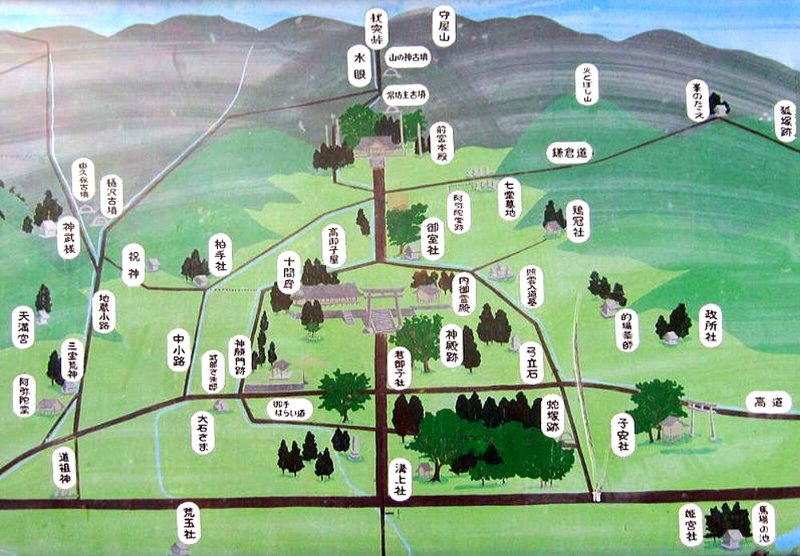

境内Map

湯川に架かる鼻顔橋から、川べりの断崖に張り出している懸け造り(舞台造り)の本殿が見えます。

横から見るとよくわかりますが、社殿は左から「拝殿本殿・社務所・参籠殿」の三連になっています。

湯川の断崖に張り出した懸崖造りの社殿 拝殿本殿・社務所・参籠殿 神社名碑

両部型鳥居 両部型鳥居 参道

男坂横の石灯籠 神楽殿 手水舎

水禽窟 同 拡大画像

通行禁止の石段前 両部型鳥居 鳥居横の和風獅子型狛犬

--------------------------------------------------- 同 石碑が並ぶ -----------------------------------------------------

参道 道祖神の石碑 同 石祠

---------------------------- 表参道(女坂)を上る -------------------------------

御姿殿 同 巻物を咥えている親子のお稲荷さま

岩に塗り込められた旧本殿 同 巻物を咥えたお稲荷さま

参籠殿 同 内部 拝殿

11時 「新海三社神社」

北アルプス連峰のパノラマを遠望しながら県道139号を南下、途中県道沿いにある現存する擬洋風の学校建築物で国内最古級の一つ「旧中込学校」に立ち寄り、「新海三社神社」に到着しました。

境内Map

広大な境内にある「三重塔」及び「東本社」は、ともに室町時代の建築で、国の重要文化財に指定されています。

この辺りは、太平洋及び日本海まで共に115㎞と海から一番遠い地区になるそうです。

大ケヤキと大スギが立ち並ぶ参道には、沢山の道祖神が安置されていました。

参道 手水舎 参道の道祖神群

------------------------------------------------------- 道祖神群 ------------------------------------------------------

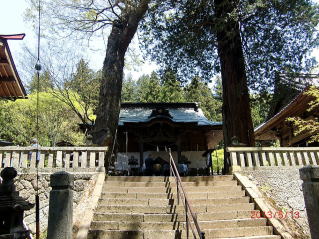

参道の正面石段の上に、素木で作られた簡素な装飾の「拝殿」が見えます。

拝殿の左には、「西十二社」の小舎があります。

石段前 和風獅子型狛犬 拝殿への石段 拝殿

拝殿後方には、「西本社・中本社」と本殿が二つあります。

その並びに国指定重要文化財の「東本社」があります。

二つの本殿とこの社殿の三つで、新海「三社」神社となるということです。

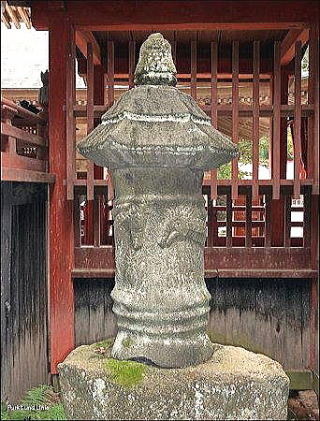

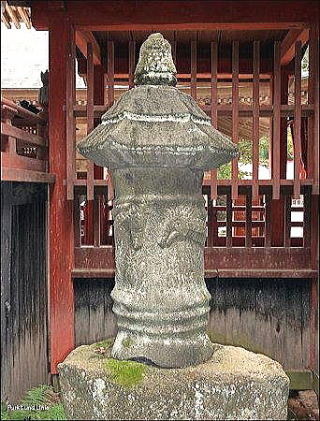

西本社と中本社は繋がっていますが、その間に小さな空間があり、祭神が降臨する「御魂代石」(延文三年(1358)造立)が祀られている。(転写…1mほどの自然石の上に、円筒形の幢身と笠と宝珠を積み重ねたものがあり、幢身には龍が彫刻されいます。)

この東本社の裏側に、高さ約20m国指定重要文化財の「三重塔」(永正十二年(1515)建立)が見えます。

西本社と中本社 三重塔を臨む 東本社

西本社と中本社の間の「御魂代石」の石幢 同 拡大画像(転写)

拝殿の左手に境内社「西十二社合殿」と、右手に境内社「東十二社合殿」・雷よけ火防の神様「天神社」がありました。

帰りは、「東本社」正面の石段を下りました。

西十二社 東十二社 天神社

石段下より 東本社と三重塔が望める 石段下 宋風獅子型狛犬

参道の駐車場に車を止め、拝殿~西本社・中本社~東本社をぐるりと一回りしただけの慌しい参拝でした。

11時30分 「龍岡城五稜郭」

国道141号線沿いの「龍岡城五稜郭」を見学しました。

函館と共に日本に2つしかない五つの稜が星形に突き出た擬洋式城郭とのことです。

道産子の私にとって函館以外の五稜郭に興味を惹かれましたが、ここは石垣にその面影が残っているだけのようです。

その城内に、龍岡城五稜郭築城当時から存続している「田口招聘社」がありました。

城址入口 史蹟 龍岡城址 堀

素木の明神型鳥居 神社名板 手水舎

社殿 社殿前 和風獅子型狛犬

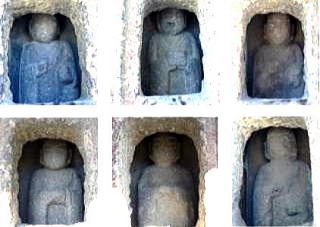

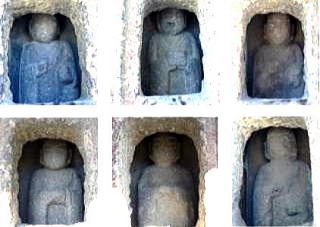

国道141号線を南下し青沼辺りで県道に入ると、沿道に国指定重要文化財「佐久の六地蔵幢」(永享十二年(1440)造立)が設置されていました。

室町時代の石造りの建造物で現在残っている六地蔵幢の中でも、最も古いもののひとつとして価値が高いそうです。

火袋の6面に窓を開けてその内部に六地蔵を安置する珍しい形です。

国道141号線の沿道に石造物群 同 道祖神 同 六地蔵幢

同 火袋の六面の地蔵像 同 地蔵菩薩像・二十三夜供養塔・石碑

11時40分 「北沢大石棒」

昼食予約時間には未だ早いので、国道141号を更に南下し町指定有形文化財「北沢大石棒」を探しました。

動植物の豊かな繁栄を祈願するためのもので、高さ2.23m直径30cmとこの時代のものとしては日本一の大きさです。

畑の畦道上に堂々と屹立しています。確かに大きい石棒です。

近くで出土したものを発見者が自分の田圃の畦道に立てているとのこと。

案内板によると2.32mとありますが、地上露出部分は私の背丈より多少大きいほどでした。

結構端正な形をしていているので、淫猥な感じは受けませんでした。

案内矢印を頼りに畦道を行く 田圃の真ん中の畦道に石棒

13時 「ぴんころ地蔵」

国道141号を少し戻り、昼食予約の割烹に着きました。

割烹向かいの「成田山薬師寺」の山門前に祀られている、長寿地蔵尊で有名な「ぴんころ地蔵」に触りに行きました。

成田山薬師寺山門 ぴんころ地蔵

13時20分 「八幡神社」

国道142号沿いの中山道二十四番目八幡宿の先に「八幡神社」がありました。

一之鳥居・二之鳥居をくぐった参道の正面に、堂々と「楼門」(天保十四年(1843)建立)が聳え立っています。

中山道八幡宿の標識 明神型一之鳥居と神社名碑

明神型二之鳥居 和風獅子型狛犬 参道 道祖神の石碑

楼門(隋神門) 同 門内 武官神像

楼門の先の境内には、右奥に「社務所」があり、更に八幡神社の中で最古の建造物である市指定有形文化財「瑞垣門」(宝永五年(1708)建立)があります。

「瑞垣門」の先に、「拝殿」(天明四年(1784)建立)とその奥に市指定有形文化財「本殿」(天明三年(1783)建立)があります。

「拝殿」の左側には、八幡神社旧御本殿の国指定重要文化財「高良社」(延徳三年(1491)建立)があります。

「高良社」は、周辺に定着して牧畜を営んでいた朝鮮からの渡来人の社で「高麗社」の意を表しています。

その左横に、境内社「厳島社」がありました。

社務所 瑞垣門 門の脇に手水鉢

素木の両部型鳥居 拝殿 本殿

拝殿の左側に高良社 高良社

厳島社 明神型鳥居 社殿

14時 「百沢の祝言道祖神」

国道142号線を西へ進み旧中仙道に入ると、道の右側に「祝言道祖神」 という宮廷貴族風の衣装をまとった男女が祝言の酒を酌み交わす双対道祖神像がありました。

安曇系は主尊が日本神話の神々で、像の着衣も神の装束が通例ですが、この道祖神は宮廷貴族風となっており他に例がない貴重なものです。

祝言道祖神 同 拡大画像 馬頭観音菩薩像

15時30分 「唐沢一里塚」

この先、中山道を「茂田井間の宿」「長久保宿」「和田宿」とドライブ観光します。

そして、国道142号から古中山道に入って10分ほどの山中、江戸から51番目の一里塚「唐沢一里塚」にでました。

塚木こそ残っていないものの、塚自体は両側とも原型を留めていました。

中山道から沢一里塚の標識 唐沢一里塚(左側) 同 (右側)

小祠と山之神の石碑 御嶽山座王大権現の石碑 三基の馬頭観音の石碑

国道142号が走る「和田峠」は、最大標高1,531mの険しい山の中にあります。

和田宿から下諏訪宿へ向かって峠を通過した水戸天狗党と高島藩・松本藩連合軍が交戦した和田峠の戦いの現場でもあります。

16時30分 「諏訪大社 下社 秋宮」

峠を越えて下諏訪まで来てしまいました。

諏訪大社は、全国に約25,000社ある諏訪神社の総本社です。

諏訪湖の南に上社(前宮と本宮)、北に下社(春宮と秋宮)とに分か れ、この四社を合わせて「諏訪大社」と総称します。

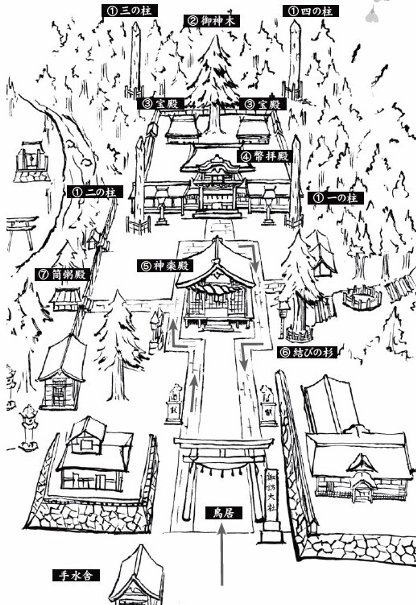

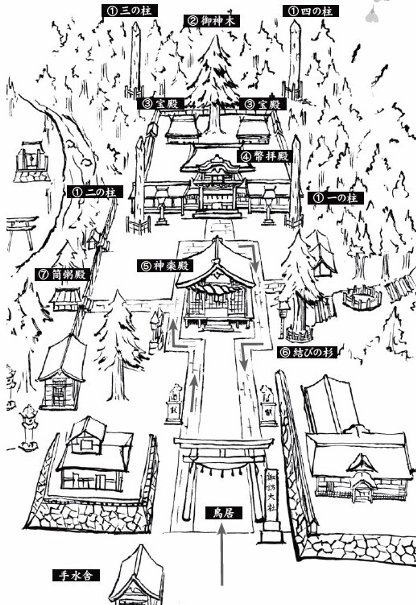

境内Mapを眺めてみると、「秋宮」と「春宮」の配置が非常に似ているのがわかりました。

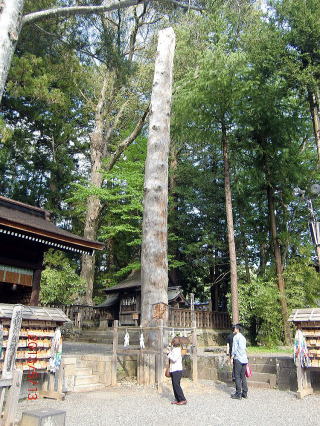

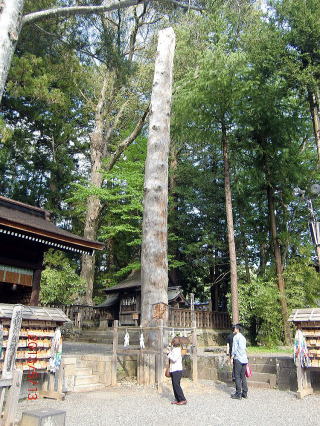

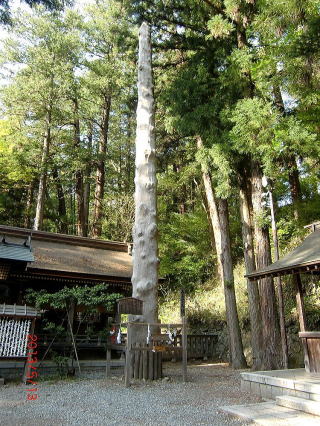

共に、社殿の周りには御柱と呼ぶ4本のモミの柱が立てられています。

境内Map-秋宮

まずは「秋宮」に詣でます。

境内には、温泉手水の「御神湯」・青銅製では日本一大きい「狛犬」がありました。

大注連縄が立派な国指定重要文化財「神楽殿」の後方に、国指定重要文化財「幣拝殿」があり、瑞垣内に宝殿二棟がならんでいます。

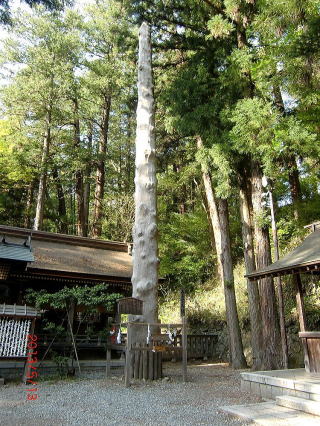

幣拝殿をはさんで、左に「二之御柱」右に「一之御柱」が聳え立っていました。

拝殿を囲むように「宝殿」の左右にも、「三之御柱」「四之御柱」が立っています。

斎館 常夜塔が続く 手水舎

神社名板 明神型鳥居 二本の石柱

御神湯(温泉手水) 神楽殿 同 拡大画像(大注連縄)

神楽殿前 和風獅子型狛犬 遥拝所 境内社

二之御柱 三つの拝殿 一之御柱

右片拝殿・幣拝殿・左片拝殿 宝殿

17時20分 「諏訪大社 下社 春宮」

次いで、秋宮から西へ1km「春宮」に向かいます。

大門通りを跨いで建つ「一之鳥居」の下を通過し、通りの真ん中に架かる「下馬橋」の横を抜けて行きます。

通りを跨ぐ明神型一之鳥居 通りの真ん中に下馬橋

境内Map-春宮

「春宮」の配置も、「秋宮」に似ているということで参拝がし易かったです。

大注連縄が立派な「神楽殿」の後方に、国指定重要文化財「幣拝殿」があり、瑞垣内に宝殿二棟がならんでいます。

「神楽殿」の左側には、筒粥神事を行う「筒粥殿」がありました。

幣拝殿をはさんで、左に「二之御柱」右に「一之御柱」が聳え立っていました。

拝殿を囲むように「宝殿」の左右にも、「三之御柱」「四之御柱」が立っています。

手水舎 明神型二之鳥居 参道 和風獅子型狛犬

神楽殿 筒粥殿

二之御柱 三つの拝殿 一之御柱

右片拝殿・幣拝殿・左片拝殿 境内社

春宮の脇を流れる沿いの田んぼのなかに鎮座する阿弥陀仏「万治の石仏」は、高さ2.7m、長さ4mの自然石(輝石安山岩)の上に、高さ63cmの仏頭がちょこんと載せられています。

稚拙な感じがしますが、それがかえって活き活きとして、一度見たら忘れることのできない異形の石仏です。

浮島神社の明神型鳥居 砥川に架かる浮島橋を渡る 万治の石仏

中央自動車道に乗り、右に北アルプス・左に南アルプスを眺めながら南下します。

酷道と揶揄される国道152号に入り、その沿道の鹿塩温泉に落ち着きました。

5月14日(火)9時50分 「定額山元善光寺」

冠雪の北アルプスの山々を眺めながら国道153号を南下し、「元善光寺」に参拝します。

「元善光寺」の所以は、今の善光寺のご本尊(善光寺如来さま)がもともと祀られていたお寺だそうで、善光寺の元の寺ということから「元善光寺」と呼ばれるようになったとか。

その故に、「長野の善光寺と飯田の元善光寺と両方にお詣りしなければ片詣り」と昔からいわれているそうです。

境内Map

境内には、沢山のツツジ・ボタンが今を盛りと咲き誇っていました。東京より1ヶ月ほど遅いですね。

寺院名板 参道の石段 南無阿弥陀仏の石碑

---------------------------------------------------- 境内 石仏・石碑 ---------------------------------------------------

境内 石仏・石碑 境内 牡丹

山門 同 軒下左右の獅子の彫り物 本堂への石段

鐘楼 手水舎 本堂

延命親子地蔵尊像 同 拡大画像 馬頭観音菩薩像

ナビに振り回され右往左往して、30分のロスでやっと中央自動車道松川ICに乗ることが出来ました。

11時10分 「光前寺」

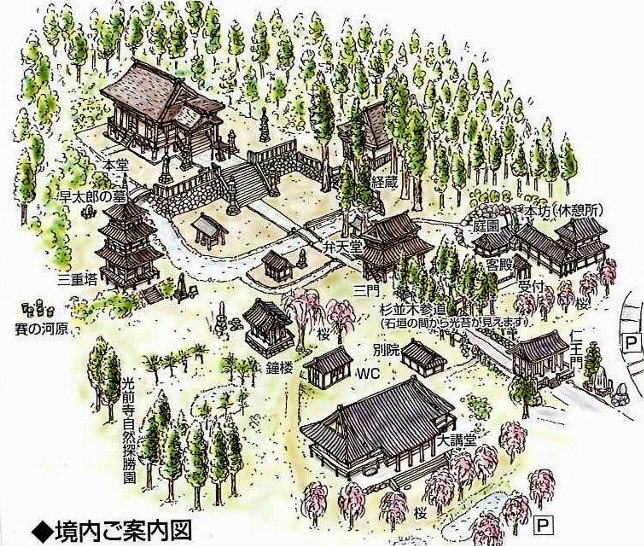

駒ヶ根ICで降りてすぐに、天台宗の別格本山の寺院「光前寺」に着きました。

光前寺は杉の林の中にあり樹齢数百年の巨木も多く、蘭渓道隆式池泉庭園や築山式枯山水・築山式池泉庭園と三つの庭園があり、さらにはヒカリゴケが自生している境内全域が「光前寺庭園」の名で国の名勝に指定されています。

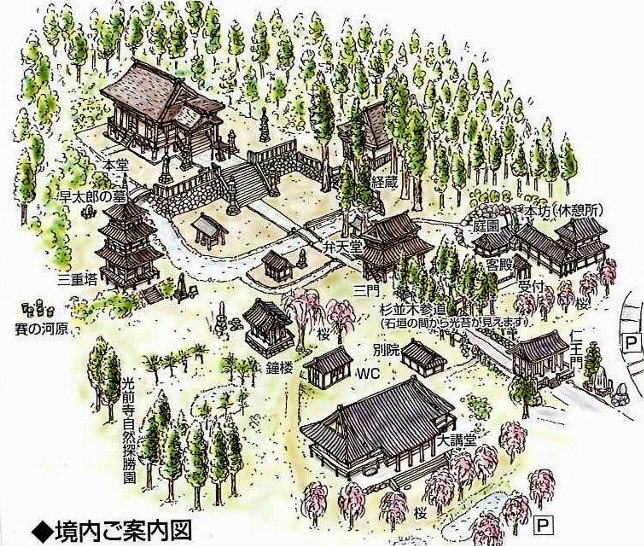

境内Map

「仁王門」の門柱で守護する「仁王像」(大永八年(1528)造立)は、駒ヶ根市最古の有形文化財に指定されています。

「仁王門」をくぐり、光苔を求めながら「三門」までの杉並木参道を進みます。

参道の途中で、 「本坊庭園」を見物しました。ここでは、お茶と落雁の接待があり、湯飲みは持ち帰りが出来ました。

寺院案内板

仁王門 ------------------------------- 同 阿吽の仁王像 -------------------------------

------------------------------------ 参道 ------------------------------------ 石垣の間に光苔

庭園の入り口 本坊 築山式池泉庭園

しばし築山式池泉庭園を観賞した後、左手の「鐘楼」を横目に「三門」をくぐります。

直ぐ右手に、国指定重要文化財「弁天堂」(天正四年(1576)建立)がありました。

厨子内に安置されている「弁財天及び十五童子」(明応九年(1500)造立)も、国の重要文化財に指定されています。

鐘楼 三門 同 拡大画像

弁天堂 同 内部(厨子及び弁財天像)

「本堂」へは、参道橋をわたり石段を上ります。

境内の左側に「手水社」、右側に「一切経蔵」があります。

参道橋 手水舎

一切経蔵 本堂

本堂の左手に、現在南信濃に残る唯一の県指定有形文化財「三重塔」(文化五年(1808)建立)が見えています。

その傍には、 霊犬早太郎説話の「早太郎の墓」がありました。

三重塔へ向かう 三重塔 早太郎の墓

「光前寺」には、信州の名工守屋貞治の石仏など興味を引く石造物がいくつもありました。

・仁王門の門前に、二基の「石碑」。

秋葉山大権現/金比羅大権現の石碑(弘化三年(1846)造立)・蠶養神の石碑。

・三門北側に「石仏群」。

左より接待供養の石碑・地蔵菩薩像・馬頭観世音菩薩像(天明六年(1786造立)・

地蔵菩薩像(正徳五年(1715)造立)・如意輪観音像(天明元年(1781)造立)・阿弥陀如来像。

・参道脇に「平和観音(聖観音菩薩)像」(昭和四十七年(1972)造立))。

・本堂前階段の左手に「地蔵菩薩像」(守屋貞治作)。

如意輪観音のポーズをしていました。

・本堂脇に「石燈籠」(明治二十六年(1893)造立)。

六角柱の上部に六角の屋根が付き、その上に東西南北を分ける指標が付けられています。

・本堂脇に「三陀羅尼塔(三重塔)」(守屋貞治作、文化八年(1811)造立)。

塔三層の四隅に四天王が立っています。

・早太郎墓東側に「石幢の薬師如来像」(寛政9年(1797)造立)。

4面に仏像が彫りこめられていて、正面は聖観音・北側は阿弥陀如来・南側は薬師如来・裏側は地蔵菩薩です。

・三重塔裏側に「賽の河原の石仏」(守屋貞治作、文化年間(1804〜1817)造立)。

座高1.38mの親地蔵と周辺に三十数体の子地蔵が立ち並んでいます。

秋葉山大権現/金比羅大権現の石碑 蠶養神の石碑

三門脇の石像 聖観音菩薩像 同 拡大画像

地蔵菩薩像 同 拡大画像

石燈籠 三陀羅尼塔(三層の石塔) 四隅を四天王像が支えている

石幢の薬師如来像 賽の河原の石仏 同 親地蔵像

14時30分 「諏訪大社 上社 本宮」

光前寺の近くの「本坊酒造信州マルス蒸留所」で長居をしすぎたため、予約していた昼食に遅れそうになりアルプスの景観もそこそこに中央自動車道を急ぎます。

諏訪湖の南側にあたる「諏訪大社上社本宮」は諏訪造りの代表的なもので、建造物も四社の中で一番多く残っています。

「下社」には「秋宮」と「春宮」がありましたが、「上社」には「本宮」と「前宮」があります。

境内Map

まず「本宮」に詣でました。

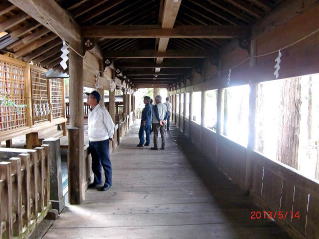

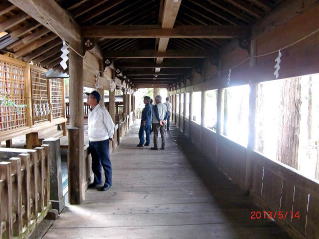

北参道の大鳥居から入り、右に「手水舎」・長野県出身大相撲史上の最強力士「雷電爲右エ門の銅像」、正面に「堀重門」・「一之御柱」、左に「神楽殿」を観賞し、屋根つきの廊下「布橋」に入ります。

北参道 明神型鳥居 木製灯篭 和風獅子型狛犬

鳥居横 手水舎 同 手水鉢 雷電爲右エ門の銅像

堀重門

一之御柱

神楽殿 同 殿内の大太鼓

「布橋」入口には「天流水社」があり、小さな狛犬が守護しています。

長い廊下を社殿へ向かう途中、廊下から「宝物殿」が観賞できます。

布橋外観 天流水社

布橋入口 和風獅子型狛犬 布橋入口 布橋内部

宝殿 内部より布橋の外観

丁度「平成の大修理」を行っている最中で、「幣殿」「拝殿」「左右の片拝殿」「脇片拝殿」「四脚門」の重要文化財6棟については拝観なりませんでした。

宝物殿 明神湯(温泉手水) 諏訪大社の神紋でもある梶の木

勅願殿 参拝所 同 完成後拝殿図

拝殿(複写)

神話の世界で、出雲の国のめぐり二人の神様が相撲をとり、負けた方の神様がこちらに逃れ諏訪大社の起源になったそうです。ということで、境内には雷電の銅像が立てられており、「参集殿」には千代の富士と貴乃花の優勝額が寄進されていました。

参集殿 同 千代の富士優勝額 同 貴乃花優勝額

雷電の銅像 東参道 二之鳥居

16時20分 「諏訪大社 上社 前宮」

前宮に向かう途中、諏訪大社の「神長官守矢史料館」を拝観しました。

「本宮」から約1.5キロ離れたところに、諏訪大社上社の「前宮」があります。

本宮の祭神・建御名方神が諏訪に入り最初に居を定めた場所で、本宮の前身といわれ毎年本宮から前宮へ御神輿の渡御が行われています。

廻った4社で、最も質素な感じを受けました。

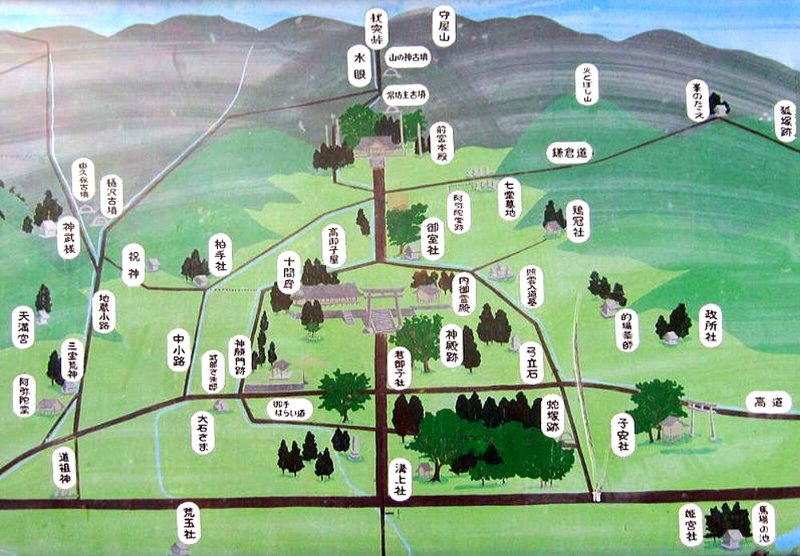

境内Map

山の入口正面に「一之鳥居」が見えます。

山の入口に鳥居 前宮本殿登り口 明神型一之鳥居

坂を上り切ると目の前に「二之鳥居」、その先にさらに石段が続いています。

鳥居をくぐると、左側に「手水舎」があり、更にその先には上社の神事が行われる「十間廊」があります。

鳥居の右側には、末社である「若御子社」と「内御玉殿」があります。

明神型二之鳥居 鳥居前 和風獅子型狛犬 手水舎

十間廊 内御玉殿 若獅子社

更に上へと続く石段を上がり切った場所に、大きな木がありました。

よく見ると大木の後ろに祠がありました。こちらは「御室社」と書かれていて、かつて「穴巣始」と言う冬ごもりが行われた跡地とのこと。

「御室社」から脇道が一本延びていて、その先の覆舎に「諏訪照雲頼重の供養塔」が祀られていました。

御室社遺蹟 同 奥に小祠 青面金剛像 天保三年(1832)造立

石灯籠 諏訪照雲頼重の供養塔 同 拡大画像

そこからさらに坂道が続きます。

諏訪大社旧参道の「小町屋の中小路」にでました。

坂道を上がって行くと、木々の緑の中に御柱が見えます。

左手には、「水眼」と呼ばれるご神水の清流が流れています。

水眼に沿って上がって行くと、石段の上に「本殿参拝所」が見えます。

諏訪大社は本殿がない神社とされていますが、唯一「前宮」のみ参拝所の奥が「本殿」となっています

「本殿」を中心に、右前に「一之御柱」・左前に「二之御柱」・右奥に「三之御柱」・左奥に「四之御柱」が配置されていました。

社殿の周囲も一通り散策しましたので、来た道を下ります。

小町屋の中小路 二之御柱 一之御柱

本殿参拝所 同 祭壇 本殿

古道鎌倉道の標識 三之御柱 四之御柱

中央自動車道諏訪ICを北上すること約69Km、麻積ICで下りて県道12号を急ぎます。

修那羅峠の石仏拝観が 案内板から800mとありましたが、400mほど車で入り、徒歩で急な山道を歩くこ400mほど。往けども往けども雰囲気が伝わってきません。時間の関係もあり、後ろ髪を引かれながら来た道を下りました。

5月15日(水)5時20分 「安宮神社・修那羅峠の石仏」

早起きをし、再度別ルートで修那羅峠に向かいました。

表参道の脇を通り、「修那羅山安宮神社」まで車を乗り入れることが出来ました。

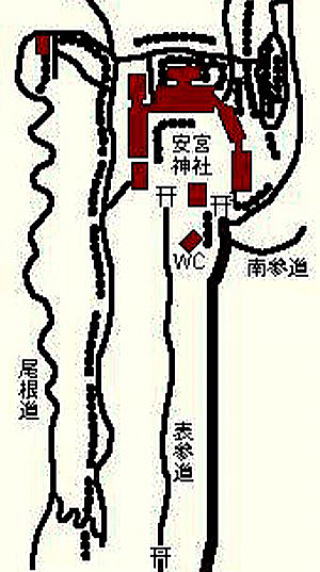

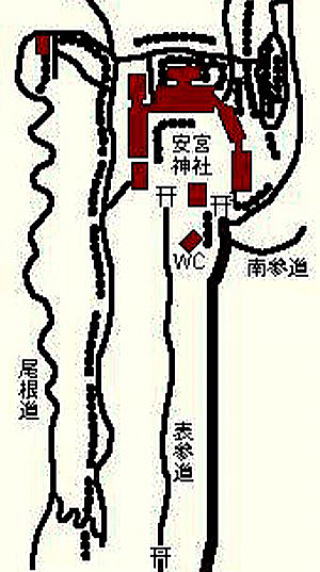

境内Map

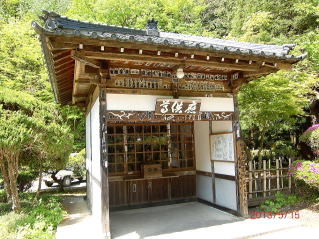

「安宮神社」は、修那羅石仏群の入口ともいえます。

不気味な「言霊の幸ふ杜」なる石碑が、至るところに置かれています。

安宮神社 明神型一之鳥居 言霊の幸ふ杜の石碑 先に石段

明神型二之鳥居 拝殿 手水舎

「安宮神社」の裏手に各種の石仏が点在していますが、とても860体余りの数があるように思えません。

如来像・菩薩像・明王像の石仏を始め、狼型狛犬・石碑・石祠・道祖神・羅漢像・七福神像などが比較的整然と配置されていました。

時間の関係で、雰囲気だけを感じ引き上げることにしました。

修那羅峠の石仏に興味がある方はこちらのホームページからどうぞ。

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

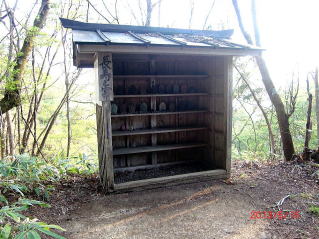

長寿之宮 同 内部 同 内部

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 石仏群 -------------------------------------------------------

6時20分 「上田城-真田神社」

国道143号を東へ、上田市内に入り久しぶりの騒音が懐かしく感じられました。

「上田城」は、旧二の丸内が上田城跡公園になってており、本丸跡は「真田神社」になっています。

「上田城」は、真田昌幸が二度にわたり徳川軍の攻撃を撃退したことで有名ですが、こんな小さな平城だったとは驚きです。

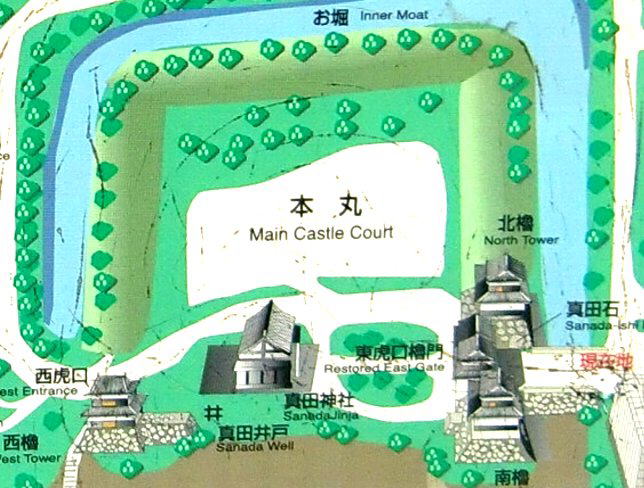

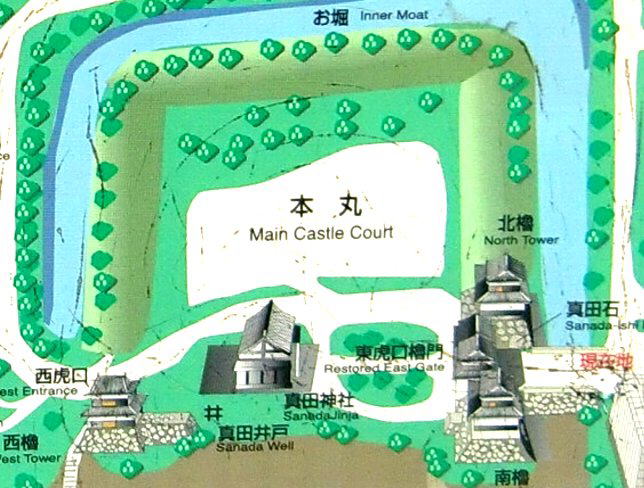

境内Map

お堀を渡り、ひときわ大きな壁石「真田石」を横目に「東虎口櫓門」から入城しました。

お堀 東虎口櫓門 東虎口櫓門の横にある真田石

城内には入ると、直ぐに六文銭の赤幟が目に入りました。

鳥居をくぐり境内に入ると、真田幸村がかぶった朱色で鹿角型の兜「真田信繁(幸村)公大兜」が目を惹きました。

参道の正面に「拝殿」がありました。

拝殿の横には、城内唯一の井戸「真田井戸」がありました。

手水舎 神明型鳥居 神社名碑

参道 真田信繁(幸村)公大兜

拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿 同 合祀/真田雪村公の木碑

拝殿と社務所の渡り廊下 真田井戸

「真田神社」の西側になる、「西櫓」から退城しました。

西虎口櫓門跡 西櫓 西櫓からの上田市街

この後、石畳の道路と長屋が軒を並べ江戸時代の街道を思わせる雰囲気の町並みで、最近は映画のロケ地としても人気が高い「北国街道 柳町」を観光し「大法寺」に向かいました。

9時 「一乗山大法寺」

国道143号を更に進み、「大法寺」に着きました。

境内Map

「本堂」の入口に「三界萬霊の石碑」が立ち、その左右に「六地蔵像」が並んでいます。

「本堂」から境内内「青木村郷土美術館」までの舗装された参道を、羅漢像が導いてくれています。

本堂の入口 本堂 三界萬霊の供養塔

供養塔 左側の六地蔵像 供養塔 右側の六地蔵像

境内 六地蔵石憧 同 石祠 同 石碑

--------------------------------------------------- 参道に並ぶ羅漢石像 ------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 参道に並ぶ羅漢石像 ------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 参道に並ぶ羅漢石像 ------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 参道に並ぶ羅漢石像 ------------------------------------------------

---------------------------- 参道に並ぶ羅漢石像 ------------------------------ 青木村郷土美術館 大地に立つ像

参道正面の石段を上ると「観音堂」があり、その後ろに「三重塔」が見えます。

参道正面の石段を上る 境内 カッカ大笑の石碑と羅漢石像 一対の石灯籠

地蔵菩薩像 ----------------------------------- 羅漢石像 ----------------------------------

観音堂

目指す「三重塔」は、観音堂の上の小高い丘にあります。

「大法寺の三重塔」(正慶二年(1333)建立)。

長野県の5つの国宝建造物のひとつです。

「見返りの塔」といい、塔の姿があまりにも美しいので東山道を旅する人々が思わずふり返るほどであるという

意味から、つけられたであろうと言われています。

また、同じ目線で塔を拝観できるのも珍しいです。

観音堂から見上げる 国宝三重塔 国宝三重塔(転写)

途中に慈眼視衆生(観世音菩薩)像 同 地蔵菩薩像

10時 「崇福山安楽寺」

大法寺を南下し、もう一つの国宝「安楽寺三重塔」を拝観に向かいます。

「安楽寺」は、真田一族が古くから信仰してきた信州最古の禅寺です。

境内Map

安楽寺の入口にあたる「黒門」(寛政四年(1792)建立)をくぐり参道を行くと、七福神の弁才天を祀る「弁天堂」がありました。

黒門 参道 弁天堂

更に進むと、石段の上に「山門」が見えます。

左側には、十六羅漢像(寛政年間)と四国八十八カ所礼所勧請仏の七尊を祀る「十六羅漢堂」がありました。

右側には、袴腰鐘楼としては当地方最大級の「鐘楼」(明和六年(1769)建立)が見えます。

正面の「本堂」は、昔の茅葺き屋根の形そのままを残した落ち着きのあるたたずまいを醸し出しています

本堂左側に、市指定文化財の「経蔵」(寛政十六年(1784)建立)があります。

山門 同 境内側から 十六羅漢堂

--------------------------------------------- 十六羅漢像と(後方)勧請仏七尊 --------------------------------------------

鐘楼 本堂 経蔵

「本堂」左手の道を上っていくと、前方の見上げるようなところに、八角塔のすばらしい姿を見ることが出来ます。

途中、開山樵谷惟仙和尚坐像と二世幼牛恵仁和尚坐像(共に国指定重要文化財)を安置する「博芳堂(開山堂)」が見えました。

寂光尊の覆屋 同 内部 水子供養地蔵尊 国宝八角三重塔を目指して上る

途中 左の六地蔵像 同 中央に地蔵菩薩像 右の六地蔵像

博芳堂

ここから先、三重塔を間近かに観賞するには拝観受付で拝観料を支払う必要があります。

山なりに階段を上ると、山腹に八角の三重塔の重厚なたたずまいがどっしりと空間を支えています。

塔の内部は普段は見ることができませんが、補修の業者が扉を開けた一瞬、中央に禅宗寺院には珍しい大日如来像が安置されている貴重な姿を拝観することが出来ました。

「安楽寺の三重塔」(正慶二年(1333)建立)

木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、長野県では一番早く国宝に指定されました。

四重塔に見えますが、一番下の屋根は風雨から構造物を保護するために付られた裳階です。

受付で拝観料を支払う 長い階段を上る 国宝八角三重塔を仰ぎ見る

国宝八角三重塔 堂宇内 秘仏 大日如来像 堂宇内 釈迦如来像

10時25分 「北向き観音」

「安楽寺」から西へ400m先、別所温泉の中心にある天台宗常楽寺が所有・管理する「北向観音」に向かいます。

一般に寺社は東か南(極楽浄土の方向)に向かって立つものですが、「北向観音」は、本堂が北に向いている全国でも珍しい霊場です。

南向の長野の善光寺に詣うで【未来往生】を、北向観世音に参詣し【現世利益】を祈願しなければ片詣りになるといわれています。

参道入口を示す名板アーチをくぐり階段を下りると、お土産屋などが軒を連ね通常の参道とは趣が違います。

30mほどの参道を行くと石段があります。

石段を上がると、境内正面に厄除観音として知られる「北向観音堂」がありました。

左手の「手水舎」は、全国的にも珍しい天然温泉が湧き出していました。

その奥には、左から「愛染堂」「札所観音堂」「額堂」と並んでいました。

ある小堂ながら精緻をこらした名堂「愛染堂」(明冶十五年(1882)建立)には、「愛染明王像」が安置されていました。

その隣に、秩父三十四観音が安置されてる「札所観音堂」があります。

そして棟続きのように、仁王像が安置されている「額堂(絵馬堂)」があります。

参道入口のアーチ 境内への石段 境内

天然温泉の手水舎 石灯籠 北向観音堂

愛染堂 同 愛染観音像

札所観音堂 -------------------------------- 秩父三十四観音 ------------------------------

額堂 堂内 左の仁王(吽)像 堂内 右の仁王(阿)像

「北向観音堂」の右側に「護摩堂(不動堂)」と六地蔵像を前に据えた「鐘楼」があります。

「護摩堂」の奥には、崖の上に立っているという感じで「温泉薬師瑠璃殿」があります。

護摩堂 鐘楼前 六地蔵像 鐘楼

その奥に不動明王像 同 拡大画像

温泉薬師瑠璃殿 同 正面

11時5分 「獨股山前山寺」

別所温泉から5Km東へ、独鈷山の山麓にあり塩田城の鬼門に位置する「前山寺」を訪れます。

境内Map

冠木門をくぐり長い参道を進むと、「医薬門」への石段が待っています。

石段を上り「医療門」をくぐると、正面に「三重塔」が聳え立っています。

「花の寺」とも呼ばれているだけあって、境内はツツジとボタンの花盛りです。

境内の右側に「鐘楼」、左側には萱屋根のシックな「本堂」があります。

「不動堂」とその前に「宝篋印塔」建っています。

冠木門と寺院名碑 参道の石段 茅葺きの医薬門

石灯籠 鐘楼

葺屋根の本堂 同 正面

聖観音菩薩像 小堂

境内正面の石段を上ると、「三重塔」の正面に立ちます。

「前山寺の三重塔」(永正十一年 (1514)建立)。

国指定重要文化財。

二・三層に縁も高欄も窓も扉もなく「未完成の完成の塔」と呼ばれています。

安楽寺の八角三重塔とは正反対の、和唐折衷の様式とのこと。

三重塔への石段 未完成の完成の塔 二層部 堂の貫が外に向かって出ている

三重塔の左側に、「宝篋印塔」と「不動堂(明王堂)」があります。

宝篋印塔 不動堂(明王堂)

11時30分 「龍王山中禅寺薬師堂」

塩田平の独鈷山の麓にある小寺で、信州最古の木造建築として知られています。

この「薬師堂」は、東西南北のどちらから見ても柱が四本立っていて間が三つある「方三間の阿弥陀堂」という形式です。

境内Map

「本堂」を右に見ながら進むと素朴な「山門」があり、正面に萱屋根の「薬師堂」(鎌倉前期の建立)があります。

「山門」の「仁王像」は県指定有形文化財で、全国でも5番目に古い仁王像だそうです。

「薬師堂」に祀られる「薬師如来座像 附 木造神将立像」は、国指定重要文化財です。

本堂への参道 参道 六地蔵像 本堂

山門 同 金剛力士像

薬師堂 堂内 薬師如来座像 附 木造神将立像

11時45分 「龍王山中禅寺薬師堂」

中禅寺から来た道を200mほど戻り、真田昌幸・信之も信仰した「塩野神社」に立ち寄ります。

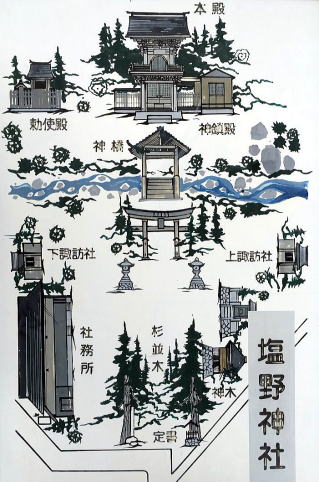

三角形の奥に行くほど広くなっている神社です。

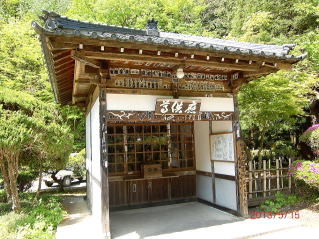

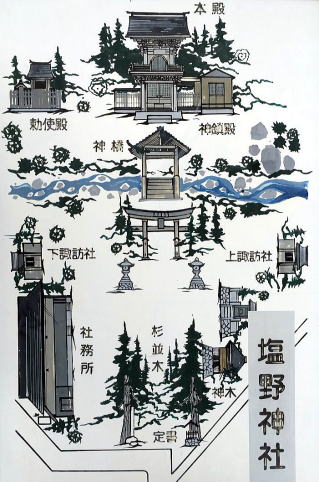

境内Map

境内には、摂社の「下諏訪社」「上諏訪社」が左右に並んでいます。

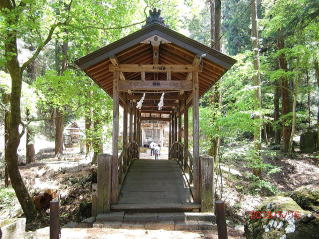

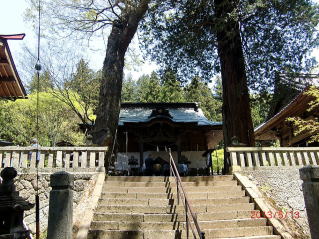

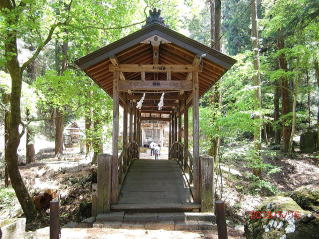

木製鳥居をくぐり独鈷山から流れる清流にかかる「神橋」を渡ると、正面が二階建楼閣造の市指定有形文化財「拝殿」(寛保三年(1743)建立)です。

更にその後ろには、流造の「本殿」(寛延三年(1750)建立)があります。

「本殿」の奥には、「十二社」をはじめ沢山の境内社がありました。

上諏訪神社 下諏訪神社

前山塩野神社 両部型鳥居 鳥居傍 古い手水石 神橋

拝殿 本殿 石灯籠 享保十六年(1731)造立

十二社 境内社 五輪塔群

この後、第二次世界大戦で没した画学生の慰霊を掲げて作られた美術館「無言館」に行きます。

12時50分 「生島足嶋神社」

県道171号線を北東に5Km進み、日本の中央にあるとされ日本総鎮守とも称された「生島足嶋神社」に詣でました。

境内Map

そのほか、境内東方には東鳥居が立っています。

参道の先に見える「東御門」をくぐり境内に入ります。

右側に「手水舎」があり「御柱」が見えます。」。

御本社と諏訪神社全体を取り囲む四方には、諏訪系の神社特有の「御柱」が建てられているようです。

明神型東鳥居と寺院名碑 参道 駐車場の御柱

東御門 手水舎

諏方神社に対して「上の宮」と称される「御本社」は、神池に浮かぶ神島の上に鎮座する「池心の宮」という古代的形態を採っています。

長野県指定有形文化財の「御本社社殿」は北面して鎮座し、「下の宮」摂社「諏訪神社」と正対しています。

両社の間には「神橋」と呼ばれる橋がかかりますが、普段の一般参拝者は渡ることができず、諏訪神が本社に遷座する時のみ開かれるようです。

隣りに架けられている石橋「参橋」を渡ります。

神島には、摂社「子安神社」「十三社」が並び、正面に「御本社」があります。

「御本社」の右傍らには、「磐座・磐境」と書かれて注連縄された岩が沢山祀られています。

参橋 橋の袂に神社名碑

摂社 子安神社 摂社 十三社 本社(上社)

磐座磐境 神橋

「参橋」を渡り神島を離れます。

隣に架かる豪華な屋根付きの「神橋」の正面に、諏訪神社の拝殿として建立された「神楽殿(拝殿)」があります。

「神楽殿(拝殿)」の奥に、「本社(上社)」と正対して長野県指定有形文化財の摂社「諏訪神社(下社)」(慶長十五年(1610)再建)があります。

境内の中庭に、注連縄をつけた「いぼ石」がありました。

神楽殿(拝殿) 摂社 諏訪神社(下社) いぼ石

摂社「諏訪神社(下社)」の左隣に、夫婦円満の御神木「夫婦欅」があり、農村歌舞伎舞台の中で最大規模を誇る長野県指定有形文化財の「歌舞伎舞台」(明治元年(1868)建立)がありました。

夫婦欅 歌舞伎舞台

時間の関係上、「御本社」と「諏訪神社」中心の参拝となりました。

今回は、長野の沢山の名刹を周りました。

特に、「光前寺」「大法寺」「安楽寺」「前山寺」の三重塔は、各々の特長を間近かに拝観でき圧倒されました。

「佐久の六地蔵幢」「百沢の祝言道祖神」「万治の石仏」「光前寺の守屋貞治の石仏」「修那羅峠の石仏群」「大法寺の羅漢像」など、沢山の石造美術を観賞でき堪能しました。

ただ、3日間で東信州の名刹を巡るのには無理があり、各々時間の関係でさわりだけの拝観になったことは残念でした。

|