| 秩父三十四観音霊場巡り (第1番〜第2番) |

|

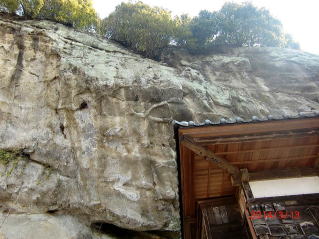

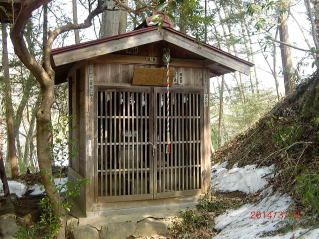

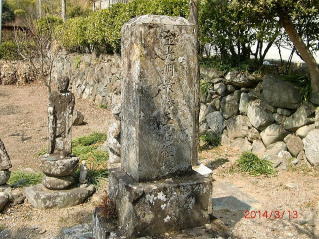

秩父霊場巡りも、2008年以来6年振りになります。 駅に置かれている「ウォーキング&ハイキング」のリーフレットに、「秩父札所 午歳総開帳記念ハイキング」が載っ ていました。 一番及び二番札所は、未だ巡礼の機会がなかったためこのチャンスに参加を決めました。 今回の催しは、札所一番から四番までの巡礼コースとなっていますが、三番(常泉寺)四番(金昌寺)は巡拝を済ま せていますので、一番(四萬部寺)二番(真福寺)のみの参加としました。 西武秩父線お花畑駅を乗り継いで、西武鉄道和銅黒谷駅に降り立ったのが9時45分です。 秩父札所巡りは人気が高く、和銅黒谷駅舎及び駅前の受付所は正に黒山の人だかりでした。 ホームには、直径約1mある日本最初の貨幣和同開珎のモニュメントが置かれていました。    和同開珎のモニュメント 駅の内外共に人… やっと落ち着いた和銅黒谷駅 駅前を走る彩甲斐街道 (国道140号線) に沿って、巡礼道を南東に進みます。  巡礼道 800mほど進むと、左右に地蔵の覆屋を配置した「正永山法雲禅寺」がありました。    法雲寺 左側 四体の地蔵菩薩像 右側 六地蔵像   同 拡大画像 本堂 更に進むと、石で囲った小さな祠がありました。   道の先に小さな石祠 同 拡大画像 道の突き当たりにの覆屋があり、中に「八坂神社」の小社が収まっていました。    覆屋 同 拡大画像 中に社殿 八坂神社を左へ進むと、瑞岩寺の境内仏「不動堂」の入口に出ました。 意を決して長い急階段を上ると、絶壁の中腹にお堂がありました。    先に急階段 階段の左右に石碑 左側 不動明王の石碑    右側 供養塔 右側 西国三十三霊場巡拝供養塔 急階段    絶壁に囲まれてお堂 見上げると… 和風獅子型狛犬 大正九年(1920) 造立    不動堂 同 内部 街道を行く人が豆粒に見える 再び街道に戻り少し進むと法雲寺から1,000mで、秩父十三仏霊場の第八番十一面観音を祀る「融興山瑞岩寺」に 着きました。 門前には、地蔵菩薩を始め沢山の石造物が並んでいます。    寺院門碑 二基の馬頭観音の石碑 合掌観音像 左 文化十三年(1816) 造立    二基の馬頭尊の石碑 日本回国供養塔 地蔵菩薩像 明和二年(1765) 造立    参道に並ぶ石造 同 地蔵菩薩像と如意輪観世音の石碑 同 青面金剛塔    同 文殊観音像と地蔵菩薩像 同 紅瑞石 同 青瑞石    山門 大きな山灯籠 本堂 更に街道を南へ進みます。 道路の角に左折の案内矢印が貼ってあり、その下には「左一ばん/右八ばんみち」と陰刻された道しるべ石がありま した。道しるべに従って左折します。 少し進んだ先に「寒念仏供養の石碑」がありましたが、道しるべにはなっていないようです。    街道を南へ 二股路に矢印案内が 道しるべ石    二股路に石碑群 寒念仏供養の石碑 同 拡大画像 寛政二年(1790) 造立 うっすらと霞む武甲山を正面に見ながら、更に南へと歩を進めます。 駐車場らしき空間に、赤い前垂れをした「お地蔵さんと馬頭観世音の石碑」が見えました。    駐車場にお地蔵さん 地蔵菩薩像と馬頭観世音の石碑 先には部甲山がうっすらと見える 未だ雪が残るふもとに、「稲荷大明神」の朱の鳥居が見えました。    ふもとには未だ雪が 明神型鳥居 手水舎  拝殿 瑞岩寺から1,200mで、山の急斜面につけられた石段の上に村社「八坂神社」がありました。    明神型鳥居と神社名碑 急な石段 和風獅子型狛犬    五層の石塔 手水舎 拝殿    境内社 稲荷社 明神型鳥居 同 お稲荷さま 同 社殿   境内社 天満宮 神明型鳥居 同 社殿 八坂神社を出て、直ぐ左の道を進みます。  こちらから見て右の道を往く 八坂神社から150m先、栃谷の山裾にある秩父三十四観音霊場発願の寺「誦経山四萬部寺」に着きました。 山門前の道路では、案内ガイドの方が交通整理をしていました。 参道の左手には、生まれ年の干支に対する護り本尊の青銅の仏像が並んでいました。 本堂 (観音堂) の隣には、関東三大施餓鬼の一つという「施餓鬼堂」がありました。 本堂の前では、白装束に身を固めたお遍路さんが一心に読経をしていました。 本堂の裏には「水子地蔵身代り供養」の一角があり、山裾沿いに八幡神社へと続いているようです。    山門 手水舎 境内    経塚再興碑 功徳石 納経蔵    青銅の十二支守り本尊 青銅の釈迦牟尼如来像 同 拡大画像    本堂 (観音堂) 鐘楼 同 平和の鐘 (一突き百円)    施餓鬼堂 八角形の輪蔵形厨子 宝塔    水子地蔵身代り供養の一角 同 延命地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像    水子地蔵菩薩像 青銅の慈恵観音像 同 拡大画像 山門前の道路で案内していたのは、コース変更を指示しているガイドの方でした。 真福寺までの巡礼古道は積雪のため歩行困難で、今回は平地を迂回し光明寺へのコースを取るとのこと。 中にはガイドの方の制止を振り切って、あくまでも巡礼古道を行く方もいました。  平坦な道を選択する ガイドの方の指示通り、コースを南西に取ります。 栃谷交差点角に、「左一番/巡礼道/右二番」と陰刻された道しるべ石がありました。 道しるべの指示通り右へ、県道11号線を歩きます。   栃谷交差点のの角に道しるべ石 同 拡大画像 更に少し行くと、ガイドの方が光明寺に向かうよう案内していました。 ここが、真福寺へ向かう入口のようです。 四基の石造物を収めた覆屋がありました。    真福寺への入口に覆屋 庚申塚と弁財天の石碑 地蔵菩薩像とお化け灯篭 県道11号線を更に南西に進むと、八坂神社交差点の角に「八坂神社」がありました。   大野原駅 県道11号線 前を行く秩父札所巡り常連さん達の「八坂神社の社殿には、精巧な木彫が施されている」という話題を耳にして、 早速、信号を渡り拝観してきました。    神明型鳥居と神社名碑 手水舎 本殿  精密な彫刻 高篠小前交差点を直進し、更に県道11号線を南へ進みます。 秩父電子への道を左折し、東へと進みます。   高篠小前交差点辺り 秩父電子への道を左折 少し行くと、人だかりがしていてお遍路姿のリーダーが石碑の説明をしていました。 ここはもう、光明寺の参道の始まりです。  石碑の説明をする巡礼リーダー 四萬部寺から1,800m、秩父三十四観音霊場第二番真福寺の納経所「向嶽山光明寺」に着きました。 階段の左横には、多くの石仏などが配置されていました。    寺院名碑と光明寺への参道 境内への階段 階段横の石仏群    同 如意輪観音像 同 二体の地蔵菩薩像 同 金光明最勝王経塔   同 観音像・地蔵菩薩像・如意輪観音像 同 地蔵菩薩像・大日如来像 階段の上には「阿吽の金剛力士像」が目を光らせていて、山門の役割をしています。 境内に、「下 三番道」と陰刻された道しるべ石がありました。    阿吽の金剛力士像 鐘楼 六地蔵像    山灯籠 降三世明王像 青銅の大師像   本堂 道しるべ石 ガイドの方は歩行困難として三番常泉寺への案内をしていましたが、尋ねると、行けない事はないとの話でしたので 江戸巡礼古道の矢印に従い二番真福寺へと歩を進めました。 大棚川沿いの一本道の両側には、残雪が積もっています。    二番真福寺への案内板 大棚川沿いに往く 残雪が多い 程なく「約600m/札所二番真福寺」の立て札と、「右ハ山ミち、左ハ二番ミち」の陰刻がある道しるべ石に従い、 巡礼道を行きます。    立て札 道しるべ石 天然記念物/岩棚金木犀の石碑    徐々に路がぬかるんでくる 雪深くなってきた 完全にアイスバーンに阻まれる やっとの思いで舗装路にでることが出来ました。舗装路からもこれたのかな〜。 後からきた方にお聞きしました所、ガイドの方からは舗装路を勧められたそうです。   舗装路に出る 参道の雰囲気が 光明寺から2,000mで、高篠山の中腹に位置する秩父三十四観音霊場第二番「大棚山真福寺」に着きました。 江戸時代西国・坂東・秩父百観音霊場にするために、新たに真福寺が秩父観音霊場の34番札所に加えられたそうです。 本堂の横には、霊場境内の風景画と霊場の縁起にまつわる逸話と挿絵が描かれている「錦絵の大絵馬」が掲げられて いました。 ここで昼食休憩される方は、霊場はこのように厳しい処でなくては…との思いをしたことでしょう。 境内の奥には、「南三ばん」と「右二番大たな道/左やまみち」と陰刻された二基の道しるべ石が配置されていまし た。    参道 二体の地蔵菩薩像 聖観音菩薩像 同 拡大画像    千部の石碑 本堂への階段脇に石仏群 本堂    境内 石灯篭 境内社 山之神神社など 石碑群   本堂の裏側 「秩父観音霊験記」の大絵馬   道しるべ石1 道しるべ石2   樹の根元に如意輪観音像 同 拡大画像   岩肌の切れ目に地蔵菩薩像 同 拡大画像 下山は、方々の景色を見る余裕がありました。    紅梅 白梅 竹林 もう一つの案内立て札「約700m/札所二番真福寺」が見えました。 右へ光明寺への道を辿ります。 途中出会う巡礼の方に、くれぐれも山道を取らず100m先の舗装道を行くようにアドバイスしながらの帰路でした。    立て札が 杉並木 川沿いに往く 途中の二股路に「光明寺/札所三番四番」の立て札と石碑がありました。 石碑は、道しるべではないようでした。   二股路に石碑 同 弁財天の石碑 享保六年(1721) 造立 光明寺入口の石碑辺りには、巡拝者の人影もありませんでした。 私の予定は終了しましたので、左折の三番札所案内矢印には目をくれず帰路の秩父鉄道大野原駅へと急ぎました。  光明寺前の石碑 県道11号線を北へ戻る途中、巡拝参加者の最後尾を確認するガイドの方に出会い、事情をお話して別れました。 高篠小前の交差点を左折し、県道82号線を西へと進みます。 大棚川に架かる高篠橋を渡り直進を続けると、大野原交差点に出ました。    県道11号線 高篠小前交差点 県道82号線    高篠橋 大棚川 大野原交差点 大野原交差点の前に鳥居が見えます。  通りの向かいに鳥居 真福寺からノンストップで4,000m余り、「大栄稲荷神社」がありました。    神明型鳥居 朱の神明型鳥居 境内    お稲荷さま 手水舎 朱の神明型鳥居と拝殿 和銅黒谷駅前から続く彩甲斐街道 (国道11号線) を、大野原に向かい南西へと進みます。 13時30分、流石に空腹と疲労に勝てず、目に付いた「かっぱ寿司」で休息を取りました。 愛宕神社前交差点で、愛宕神社の反対側に神社名碑が目に付きました。    彩甲斐街道 かっぱ寿司 愛宕神社前交差点 大栄稲荷神社から250m、秩父十三仏霊場の第六番弥勒菩薩を祀る「大東山源蔵寺」がありました。 狭い道路に面して墓石が並び、開かれた感じのする寺院です。 山門楼上に掛けられている銅鐘は、埼玉県指定有形文化財との説明板がありました。    寺院名碑 広い駐車口 参道    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像・千部塔・奉造立石像六体の石碑    同 六地蔵像 観音堂 剥落した馬頭観音像    鐘楼門 本堂 仏足石 愛宕神社前交差点を渡り直ぐ前の、村社「愛宕神社」へ向かいます。 駅からのショートカット路として使われているのか、結構人が出入りしていました。    神社名碑 明神型鳥居 手水舎    境内 和風獅子型狛犬 (剥落が早い) 拝殿 昭和三年(1928) 造立  側面から本殿を臨む 愛宕神社と隣り合わせて、同じ敷地内に「伊奈利神社」があります。 鳥居の脇に、「弁財天と浅間大神の石碑」を祀る覆屋がありました。    明神型鳥居 覆屋 同 弁財天と浅間大神の石碑 右 文久三年(1863) 造立    朱の神明型鳥居 手水鉢 拝殿 愛宕神社から駅までの200m余りは、ショートカットして線路脇の細道を辿りました。 大野原駅舎を撮影しようとしていたら、駅員さんが「秩父方面への電車は直ぐに着きますよ」と教えてくれました。 慌てて切符を購入し、向かい側のホームにたどり着くや否や電車が入線してきました。 電車の出発は、14時50分でした。    線路沿いの道からかえりみる ホーム 直ぐに電車が入線 今回の計画は札所一番二番だけとしましたので、楽な巡行のはずでした。 11,400mほどの歩行は想定の範囲内でしたが、真福寺への江戸古道での悪戦苦闘があり、後日わき腹痛に悩まされ ることになりました。 時期が悪かったこともありますが、ガイドの方は事前のチェックを充分しているなと感心しました。 |