| 秩父三十四観音霊場巡り (第26番〜第30番) |

|

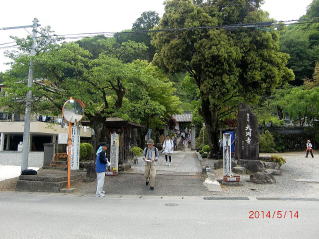

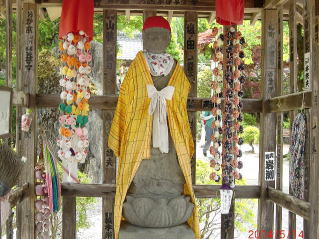

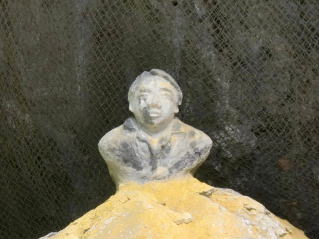

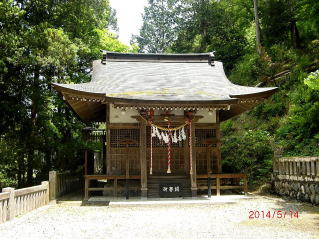

今回も、駅置きの「ウォーキング&ハイキング」のリーフレットに載っている「秩父札所 午歳総開帳記念ハイキング」に 便乗し、秩父霊場巡りを企画しました。 催しのコースは、札所25番から札所30番までのコースでしたが、札所25番(久昌寺)は2005年に巡拝していますので 省略しました。 集合は秩父鉄道影森駅でしたが、電車の連絡が悪いのと9時20分と早目に着いたこともあり、西武鉄道西武秩父駅から歩く ことにしました。 秩父鉄道に沿って走る国道140号線(彩甲斐街道)を、ひたすら影森駅に向かい南西へ歩を進めます。   西武秩父駅 彩甲斐街道 途中街道沿いに、「交通安全観世音菩薩像」が祀られていました。   街道沿いに聖観音菩薩像 同 拡大画像 押堀橋から「王子稲荷神社」が見えましたので立ち寄りました。    橋の向こうに神社 朱の神明型鳥居 社殿 押堀橋交差点を左へ、彩甲斐街道と分かれて武甲山を眺めつつ江戸巡礼古道を進みます。    押堀橋交差点 江戸巡礼古道 武甲山を臨む 西武秩父駅から2,500m、秩父三十四観音霊場第二十六番「万松山円融寺」に着きました。 境内には、今が盛りとばかりに牡丹の花が咲き誇っていました。 西武秩父から歩き通しだった為、見所の「懸崖造りの観音堂・岩井堂」には足が向かわず後から後悔しました。    寺院名碑 延命地蔵の石碑 境内    本堂 手水鉢 小さなお地蔵様    ---------------------------------------------------- 百花繚乱の牡丹 ---------------------------------------------------  岩井堂への路 ここまで来てしまった以上、影森駅まで行くのは時間の無駄なので、ショートカットして札所27番へ向かいます。 途中、「正一位長福稲荷大明神」がありました。    通りの奥に神社 明神型鳥居と社殿 お稲荷さま 南西に古道を進むと、「左二十七番/巡礼道/右二十六番」と陰刻された道しるべ石がありました。。   江戸巡礼古道 道しるべ石 円融寺から900m、秩父三十四観音霊場第二十七番「龍河山大渕寺」に着きました。  山門を入ると「観音山延命水」といわれる湧き水があり、この水を飲むと三十三ヶ月長生きするといわれています。 本堂の上の山腹に本尊の聖観世音が安置されている「月影堂 (観音堂)」があり、読経される方が絶えません。    寺院名碑 名碑の後ろに地蔵堂 同 拡大画像    名碑の前に道しるべ石 二十七番目の石碑 青銅の聖観音菩薩    山門 観音山延命水 同 聖観音菩薩像    鐘楼 五層の石塔 本堂    一段高い月影堂へ 月影堂 (観音堂) 月影堂から本堂を臨む    もう一段上にお堂 不動堂 二体の不動明王像    地蔵菩薩像 不動明王像 オジさんぽい地蔵菩薩像 弘化三年(1846) 造立 秩父鉄道の踏切を渡り、線路に沿った江戸巡礼古道を南へ進みます。 秩父鉄道の架橋辺りに、「左大○○/右二十六番」と陰刻された道しるべ石がありました。 途中400mほど県道73号線に合流しますが、再び古道に戻ります。    秩父鉄道踏み切りを渡る 先に道しるべ石 道しるべ石    秩父鉄道を渡る : 江戸巡礼古道を進む 県道73号線    二股路を右へ 県道73号線の架橋 杉が生い茂る江戸巡礼古道  石灰岩の岩壁 大渕寺から1,200m、秩父三十四観音霊場第二十八番「石龍山橋立堂」に着きました。 石段を登ると高さ70〜80mはあろうかという大岩壁が、朱塗りのお堂にのしかかるように聳え立っています。 この辺りは、全山石灰岩の武甲山西麓になります。 本尊は秩父札所唯一の馬頭観世音で、境内には「馬堂」があり栗毛と白馬の彫像が祀られています。 左甚五郎作だとされる木札が打ちつけられていました。 奥の院の「橋立鍾乳洞」が案内されていましたが、時間の関係でパスしました。    寺院名碑 橋立堂 (観音堂) お堂の背後は大岩壁    周りも岩壁 橋立堂の石碑 手水鉢    馬堂 同 二体の馬の木像 青銅の馬の観音像    小堂 同 内部 二体の地蔵菩薩像   岩壁の前に銅像が 同 拡大画像 来た道を戻り、「左二十九番/巡礼道/右二十七番」と陰刻された道しるべ石を頼りに下山します。   二股路 道しるべ石 新緑の木々に深く包まれた、橋立川清流のせせらぎに癒され古道を進みます。   新緑の江戸巡礼古道 眼下に橋立川の清流 途中、「勢至菩薩の石碑」がありました。   勢至菩薩の石碑 同 拡大画像 Г字路の角に、「光西寺」の石垣が見えました。    寺院の石垣 地蔵堂 同 地蔵菩薩像   寺院門碑 門の横に地蔵菩薩像   手水舎 本堂 直ぐの路辺に、「ひだり二十九番/ひだり大宮/みぎ二十八番」と陰刻された道しるべ石がありました。 大宮とは、現在の秩父市のことだそうです。   道しるべ石 同 拡大画像 更に、長いのぼり階段の神社が目に付きました。 1/3位の辺りで断念し、県立武甲自然公園に沿って先を進みます。 この辺り「サル出没注意」の標識が目に入り、緊張が走りました。    朱の神明型鳥居が続く 社殿 県立武甲自然公園 国道140号線(彩甲斐街道)に出ると、人が群がっている一角がありました。 武甲山の山塊の地中を流れる湧水に癒されるハイカーです。 「不動堂と不動名水」の案内板がありました。    彩甲斐街道 不動名水に群がる 不動堂 浦山川を渡り、直ぐの久那橋交差点を右折し、荒川に架かる久那橋を渡ります。 はて…見た覚えのある風景…26番札所に向かっていることに気がつき、Uターンしました。    浦山川 久那橋交差点 荒川 彩甲斐街道を西へ進むと、「地蔵堂」がありました。 お堂の脇には、「右廿八番/○○道」と印刻された道しるべ石がありました。    街道沿いに地蔵堂 同 拡大画像 同 道しるべ石 彩甲斐街道を進むと、浦山川の先に日本屈指の大ダム「浦山ダム」が見えました。   彩甲斐街道 浦山川の先に浦山川ダム 街道沿いに、年代の古い「東戸の石碑」(東戸神社由来?)がありました。 案内標識を左折し、浦山ダム方向へ進みます。    東戸の石碑 浦山ダムへの標識 南へ進む 元文四年(1739) 造立 橋立堂から2,000m、秩父三十四観音霊場第二十九番「笹戸山長泉院」に着きました。 本堂の縁側に小さなお堂があります。ここには「ショウヅカのお婆さん(おびんずる様)」が祀られており、 三途の川でお守りをしてくれると言われております。像を撫でたり、鉦を叩いて拝んでいる方がいました。    寺院名碑 延命地蔵菩薩像 同 拡大画像    篠戸山長泉禪院の石碑 境内のツツジ 豊川稲荷のご分霊が祀られている小堂    手水鉢 石灯籠 大乗妙典供養塔   宝塔 宝塔両脇の地蔵像   聖観音菩薩像 地蔵菩薩像    本堂(石札堂) 本堂の縁台に小堂 同 ショウヅカのお婆さん    秋葉堂 お堂脇 三体の地蔵像 続いて 三体の地蔵像 南西に向け、ひたすら江戸巡礼古道を進みます。    アヤメ? ショウブ? カキツバタ? 江戸巡礼古道 前方に鳥居が 古道の左奥に、村社「若御子神社」の鳥居が見えました。 体力的にかなりきつい時間帯でしたが、名前に惹かれて足を伸ばしました。 奥にある、奥社「若御子断層窟」にも惹かれましたが流石に断念しました。 二基の鳥居の前に、珍しい「狼型狛犬」が各々鎮座していました。    神明型一之鳥居と神社名碑 珍しい狼型狛犬 境内    勢至菩薩・○○○・庚申塔の石碑 神明型二之鳥居 珍しい狼型狛犬    舞殿 本殿への階段 途中の手水舎    本殿−拝殿 拝殿 断層窟への路    : 境内社 境内社 霊神社 神明型鳥居 同 社殿 若御子神社の東隣に、「岩松山清雲寺」がありました。 間に広場があり寺院があるとは気がつきませんでしたが、寺院名碑が建っていたため重たい足を運びました。 広場のベンチで、着替えと軽い昼食休憩をとりました。    寺院名碑 境内 山門    同 供養塔 同 地蔵菩薩像 石灯篭    中心地蔵像と六地蔵像 本堂 石灯篭 正徳二年(1712) 造立 江戸巡礼古道を、西へと進みます。 途中、「大日如来の石碑」がありました。  大日如来の石碑 街道に面して、秩父市指定有形文化財の「千手観音堂」がありました。 毎年8月16日の縁日に行われる「信頼相撲」の土俵が境内を占めています。    土俵のある千手観音堂 将軍地蔵大菩薩の石碑 石灯籠 文化十一年(1815) 造立   経蔵 お堂 二股路に、「県道錦橋通の標識」と「馬頭尊の石碑」がありました。 案内矢印により、左へと進みます。    二股路に標識と石碑 同 県道錦橋通の道路標識 同 馬頭尊の石碑 街道沿いに、「二十二夜塔」「念仏塔」の二基の石碑がありました。   二基の石碑 同 二十二夜塔と念仏塔 江戸巡礼古道沿いに、「二十二夜塔」「念仏塔」の二基の石碑がありました。    江戸巡礼古道 石碑 同 庚申塔 文化五年(1808) 造立 秩父線武州中川駅辺りの踏切を渡り、彩甲斐街道に出て西へと進みます。 安谷川の辺りに、「熊出没注意」の標識があり緊張がはしりました。    秩父鉄道の踏切を渡る 甲斐彩街道 熊出没注意の標識    橋より秩父鉄道を臨む 安谷川 ツツジが盛りの彩甲斐街道 彩甲斐街道に沿っていくと、秩父鉄道武州日野駅に着きました。 ここから30番札所までは、まだ4Km近くあります。 多くのハイカーが、電車待ちをしていました。 こちらも急がなくては…休む間もなく線路を渡り、江戸巡礼古道を進みます。   武州日野駅 線路沿いに進む 途中、寺院名碑がなく無人寺とおぼしき「浄光寺」がありました。    浄光寺 本堂 本堂脇の地蔵菩薩像    同 左の五体 同 中央の二体 同 右の四体  東側に山門 道の駅「あらかわ」にて、飲料水の補給をしました。今日500mlボトル3本目です。  道の駅あらかわ 古道沿いに、延命地蔵を祀る「地蔵堂」がありました。 前掛けで隠されていた台座には、「左大宮道/右浄光寺道」と印刻があり道しるべ石のようです。    地蔵堂 同 延命地蔵像 台座は道しるべ 宝暦十四年(1764) 造立 江戸巡礼古道を西へと進みます。 「ホ〜ホケキョ、ホ〜ホケキキョ、ケキョケキョケキョ……」「チャッチャッ」ウグイスの鳴き声が澄み渡っていました。  江戸巡礼古道 古道の石垣の上に「薬師堂」がありました。 お堂には、木造の「薬師如来像」が祀られていて、お堂の脇に「二体の地蔵菩薩像と馬頭観音像」が安置されていました。    石垣の上に小堂 薬師堂 同 薬師如来木像  地蔵菩薩像二体と馬頭観音像 文化三年(1806) 造立 暫らくは、江戸巡礼古道と秩父鉄道が平行になっています。しかし、全く電車には遭遇しません。    江戸巡礼古道 古道に沿って秩父鉄道 札所30番の標識    高橋脇に石仏 同 馬頭観音像 谷津川 享和三年(1803) 造立   踏切り辺りに石仏 同 馬頭観音像 秩父鉄道白久駅に着きましたが、30番札所を目指し駅前の江戸巡礼古道を上ります。 駅前広場には、今回催しの終着受付所が設営されていました。 坂の途中に、「正一位玉姫稲l利大神霊」のお社がありました。   白久駅 駅前の古道を上る    玉姫稲荷神社 神明型鳥居 同 社殿 山並みを見渡す 長泉寺から7,000m、秩父三十四観音霊場第三十番「瑞龍山法雲寺」に着きました。 江戸初期には本堂・観音堂・仁王門などを備えていたが、嘉永年間の火災により「観音堂(深谷堂)」のみを残し焼失した とのこと。 札所の中でも古い観音堂の一つだそうだが、朱塗りの堂は、周囲の緑との調和が美しく、古さを感じさせない。    三十番入口の石塔 秩父三十番の石塔 大きな石灯籠    動物の霊を供養する山水群霊の石碑 境内の石段 浄土庭園からの観音堂    石灯籠 観音菩薩像 同 拡大画像    観音堂 観音堂横に石造群 同 左の5基    ------------------------------------------------------ 石仏群 -------------------------------------------------------   本堂より心字の池 如意輪菩薩の石碑 谷津川のせせらぎを聞きながら、疲れきった身を傾斜に任せて終着の白久駅へと運びます。 800m下った駅には、札所踏破のスタンプをもらう人が列をなしていました。 14時38分の電車に間に合うことが出来ました。    山ツツジ 前方に白久駅が見える 再び白久駅 当初の計画通り、秩父霊場5札所15Kmを巡り終えました。 途中の武州日野駅では、一瞬計画中断の誘惑に駆られましたが天候に恵まれていることもあり、気持ちを引き締めなおして 前進しました。 5月でありながら真夏日に当ってしまいましたが、風が爽やかで気持ちの良い巡行でした。 今回は距離的にハードな行程を組み、霊場5札所の踏破を目指しましたので極力脇目を振らない様に努めました。 しかし、「札所26番の岩井堂」「札所27番の護国大観音像」「札所28番の橋立鍾乳洞」等をスルーしたのは悔やまれます。 |