| 所沢 石仏巡り |

|

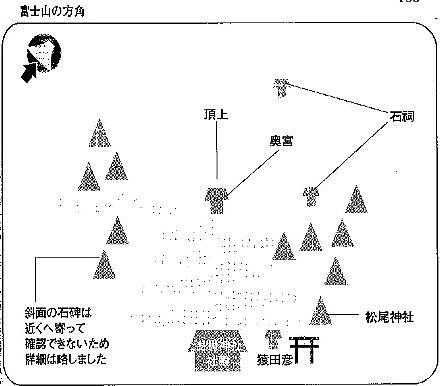

今年に入り「清瀬の中里富士塚」「大泉の中里富士塚」と巡り、些か富士塚に興味を持ち始めたところ、所沢に富士塚として は日本でも最大級の「荒幡富士」があると知り早速登頂を思い立ちました。 併せて調べていくうちに、映画「となりのトトロ」の舞台となったいわれている「トトロの森」とか、所沢市内を南北に走 っている 「旧鎌倉街道」なども知り、順次ルートに組み入れました。 走行距離は10Kmほどですが、半分は丘陵を歩くので多少時間にゆとりを持たせ早めに家を出ました。 所沢−東村山と乗り継いで、西武西武園線西武園駅に降りたったのは、10時15分です。 駅北口から左に広がる八国山緑地を右に見ながら、整備された住宅地を北東に進みます。   西武園駅北口 八国山沿いの住宅街 1,700mほど風景を楽しむうちに、トトロの森の東端 狭山三十七薬師第二十六番「王禅山釋迦院仏眼寺」に着きました。 門前には、沢山の石碑・石仏が安置されていましたが、中でも「二十三夜待供養塔」は市内唯一のものということです。    寺院門碑 門前の石仏 三基の石仏・石塔    同 二十三夜待供養塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 法華経千部供養塔 文政三年(1820) 造立 寛政元年(1789) 造立 延享三年(1746) 造立   本堂六地蔵像 寺院門 享保十年(1725) 造立 本堂の前には、青銅の大きな四体の像「一眼観音」「遍照金剛」「慈母観音」「子地蔵尊」が整列しています。    宝篋印塔 本堂 本堂前 灯籠 文化十三年(1816) 造立 正徳六年(1716) 造立   本堂右側 一願観音像 本堂左側の三像    同 南無大師遍照金剛像 同 慈母観音像 同 水子地蔵尊像    地蔵堂 堂前 地蔵尊像 堂前の石仏群  三層の石塔 仏眼寺の右の坂を200mほど上ると、賑やかに屋台が並ぶ「久米水天宮」があります。 月の5日が水天宮の例祭のためか、ダルマ屋が出店しており多摩達磨の売りこみをしていました。    神明型鳥居 水舎 (水盤) 拝殿 明治三年(1870) 造立 久米水天宮の裏が「鳩峰八幡神社」です。 左右同じ形の石灯篭に仕切られた参道を歩むと、左手に梵鐘が見えました。 神仏習合の前は仏眼寺が別当と云う事で、その名残なのでしょう。    明神型鳥居 梵鐘 参道 寛永十七年(1640) 造立   宝物殿 舞殿    境内 灯篭 水舎 (水盤) 文化十二年(1829) 造立 文化十二年(1829) 造立 森の奥深くに鎮座する本殿は、室町時代初期の見世棚造りと呼ばれる一間社流れ造り建築で県指定文化財になっています。 社殿の周囲に、幾つもの由緒ありそうな小社がありました。 中でも摂社「八坂神社の本殿」は、小舎に保護されており総樫造柿葺の小建築で所沢市が文化財として指定しているそうで す。 小社の中を覗いてみると、丹念な地彫りや三面の同羽目・向拝部の蟇股・脇障子・正面扉の戸脇など、じつに精巧な彫刻が 施されているのが見て取れました。 折りしも昼時でしたので、例祭の世話役などと思われる数十人の同じハッピを着た方が、久米水天宮の横道から移動して来 て境内で昼食の準備 (宴会?) をしていました。   拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿   愛宕神社舎 同 愛宕山大神の石碑 寛政十二年(1800) 造立   小舎 同 石祠 寛政十二年(1800) 造立    鎧稲荷社 同 社殿 八幡神社奥社    石灯篭と小舎 同 石祠 同 石灯篭 寛政九年(1855) 造立 安政二年(1855) 造立    石祠と石碑 同 石祠 同 富士浅間大神の石碑 寛政十二年(1800) 造立    新田貞義兜掛松史跡の石碑 明神型鳥居 水盤 文政十一年(1828) 造立 文政十一年(1828) 造立   八坂神社の小舎 同 八坂神社の本殿 天保十四年(1843) 造営 狭山丘陵トトロの森の東端の山道を進みます。  トトロの森の小道 森の途中に「平塚墓地」があり、沢山の石仏が静かに佇んでいました。    供養塔 同 拡大画像 地蔵尊像 地蔵菩薩像    地蔵菩薩像 地蔵菩薩像 地蔵菩薩像   供養塔 同 拡大画像 地蔵尊像 丘陵が開け住宅街の広い道路の脇に、立派な石祠が祭られていました。 丁度トトロの森への折り返し地点でした。   石祠 同 拡大画像   今きた丘陵を臨む Uターンで再び山道を進む 鳩峰八幡神社から600m進んだ山向うの頂上付近に、トトロの森に向き新しいお墓が整然と並ぶ「前峰山大聖寺」がありま した。   大聖寺光輪廊 展望の開けた墓地より臨むトトロの森 丘陵をさらに進むと、森の中にポッンと石祠がありました。    丘陵の道 石祠 同 拡大画像 南部浄水場を通過し丘陵を600m下りきった信号の前に、「聞くぞう地蔵尊」の幡がはためく「荒幡山光蔵寺」があります 。    寺院門碑と山門 聞くぞう地蔵尊像 九層の石塔   本殿 空海上人像   水子地蔵尊 脇に控える地蔵尊像 隣接する駐車賞の脇に、比較的古い石仏群が鎮座していました。 中央の聖観音像に、 元禄××の陰刻がありました。 他の石仏も同じような造りなので、同一時代かと思われます。    駐車場脇の石仏群 同 地蔵尊像 同 廻国供養塔    同 地蔵尊像 同 聖観音像 同 六地蔵像 今度は、西武園ゴルフ場・西武園遊園地・西武園競輪場で開発され尽くした感がする西側の狭山丘陵を上ります。  西武園ゴルフ場の北側 綺麗に整備されたゴルフコースを眺めながら上るうちに、右手に一段と小高い丘が見えました。 丘に向かって歩を進めると、小高い富士塚の麓に「荒幡浅間神社」の鳥居が姿を見せます。 鳥居をくぐると、神明造り構造の「本殿・幣殿・拝殿」が一連に綺麗に眺めることが出来ます。    林間に見える浅間神社 神明型鳥居 水舎 (水盤) 文化十二年(1829) 造立    祓○大神の石碑 本殿・幣殿・拝殿 拝殿 社殿の横に新しい鳥居が構え、所沢市指定文化財の「荒幡富士塚」の入口となっています。 荒幡富士の高さは約1.8mで、富士塚としては日本でも最大級のものだそうです。 登山道は一合目から頂上まで、ほぼ等間隔でつづら折りになっていて、足場も階段状に整備されています。 狭山丘陵の高台に、更に土を盛上げて造られた巨大な富士塚からの眺望 (標高119.4m) は、遮るものが無く広々として素 晴らしいものでした。     登山道入口の神明型鳥居 水舎 (水盤) 登山道口 全景 天明八年(1788) 造立    登山道口 和風獅子型狛犬 登山道口 猿田彦大神の石碑 登山道口 石祠 寛政十年(1798) 造立    登山道口 松尾大神の石碑 登山道口 天○女大神の石碑 登山道口 小社    登山道口 小社前の右大臣左大臣像 一合目 合目石 竹垣で保護されている登山道    二合目 合目石 二合目 稲荷大神の石碑 二合目 庚申塚    三合目 合目石 三合目 小御嶽大神の石碑 四合目 合目石    四合目 つづら折の登山道 五合目 新旧の合目石 六合目 合目石    六合目 登山道 七合目 合目石 八合目 合目石    九合目 合目石 頂上 頂上 石宮   頂上 登山道入口を臨む 頂上 パノラマの展望 (所沢市内) 富士塚の裏にもスペースが取られていて、何体かの石仏が安置されていました。    左側からの登山口 (施錠されている) 染殿大神の石碑 八坂大神の石碑    天衣織姫大神の石碑 裏側から頂上を見上げる 石祠   日光菩薩像 日待供養塔 (弁財天) 元禄六年(1693) 造立 明和六年(1769) 造立 狭山丘陵に後ろ髪を引かれる思いで坂道を下ります。  最後の山道 荒幡小学校の西側を回り住宅街に出てきました。 坂の途中から目的の本覚寺本堂は見えているのですが、裏手に当たるため施錠されていてかなりの距離を迂回させられまし た。 結局、荒幡富士から900mかかって寺院に到着しました。 墓地分譲の賑々しい幟に見え隠れして、浮島に「稲荷社」がありました。    稲荷社 全景 同 神明型鳥居 同 石祠 稲荷社の直ぐ先に、「月桂山本覚院喜福寺」の寺院門が並んでいました。 参道の両サイドが住宅と駐車場で、寺院らしき雰囲気がありません。    道路に面して寺院門 墓地入口 六地蔵像 墓地入口 馬頭観世音の石碑 文政三年(1820) 造立    墓地入口の石仏・石碑 同 地蔵菩薩像 同 馬頭観世音の石碑 本堂前の境内には、白砂利がひかれていて全体に明るく開放的でした。 本堂に面して、石仏・石碑の類が整然と配置されています。    本堂 本堂右横に観音像 本堂前の石仏・石碑    右側の石造物 同 宝篋印塔 同 水盤 寛政十年(1798) 造立  同 不動明王像    左側の石造物 同 供養塔 同 青面金剛像の庚申塔 (?) 天明五年(1785) 造立  同 地蔵菩薩像 正徳二年(1712) 造立    上段の石仏 大日如来像 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像  同 観音像 延宝八年(1680) 造立 柳瀬川に架かる山王橋を渡ると、正面に永源寺の山門が見えます。  山王橋 本覚寺から北東に1,200m、花の寺「大竜山永源寺」があります。 通りからは、正面に「山門」その右に「地蔵堂」その裏に「庚申堂」がよく見て取れます。 花の寺造りを進めているということで、今の時期福寿草を愛でに近隣の方が大勢見えられていてカメラを向けていました。   通りからの全景 山門   地蔵堂 同 延命地蔵尊像 明治四十年(1907) 造立    庚申様のお堂 同 青面金剛像の庚申塔 同 水盤 安永二年(1773) 造立 :慶応三年(1867) 造立   灯篭 本堂 正徳六年(171) 造立   本堂左側に六地蔵像 同 拡大画像    永代供養塔 同 拡大画像 釈迦如来像 福寿草 「昔、十人の落武者がここで割腹した」との言い伝えがある「じゅうにん坂」を横切り、南陵中学脇の西武池袋線踏切を渡 ります。   じゅうにん坂交差点 西武池袋線踏切 永源寺からV字に蛇行しながら東へ1,100m、所沢南小学校の正門前に「旧鎌倉街道」の道標を見つけました。 新光寺まで続く旧鎌倉街道上道は、狭い生活道路が縦横に走る市街地にあって、不自然なまでに綺麗な一直線の道が南北に 続いていて街道の面影を感じさせます。 特に富士幼稚園から実蔵院辺りの緩やかな下りの300mは、路地らしきものもなく古道らしい雰囲気がありました。 墓地の墓標が全て街道に向けられていて風に揺られて卒塔婆がカタカタと音を立てる、夜は訪れたくない場所でした。    所沢南小学校正門前 県道4号線辺り 所沢文化幼稚園辺り    所沢富士幼稚園辺り 実蔵院辺り ファルマン通りと交差 所沢のメイン通りファルマン通りに面して、武蔵野三十三観音霊場第九番札所「野老山実蔵院正福寺」の寺院門がありまし た。 60mの参道の先に見える、山門傍らに聳える銀杏の大木と、左手の六地蔵地蔵が古刹の雰囲気を感じさせます。    参道 参道の途中に延命地蔵尊像 同 拡大画像    山門 六地蔵像 同 拡大画像 木立の多い境内は、所沢の市街地の中にあるのにも関わらず、落ち着いた佇まいを見せていました。    境内社 稲荷神社 同 金毘羅天の石碑 同 社殿   第六十八番の台座の上の二体の石仏 十三層の石塔    本堂前 百万遍供養塔 (石塔) 本堂前 青銅の聖観音菩薩像 本堂    宝篋印塔 地蔵菩薩像 墓地前 六地蔵像 宝暦元年(1751) 造立 ファルマン通りを渡ると東川に行き着き、1,200mの旧鎌倉街道上道の取り敢えずの終点となります。   実蔵院前 旧鎌倉街道の道標 東川 旧鎌倉街道道標の前は、武蔵野三十三観音霊場第十番札所・狭山三十三観音霊場第八番札所「遊石山観音院新光寺」の山門 です。 竜宮のような奇抜な山門の横を抜けると、左側に「宝篋印塔・北向延命地蔵尊・十三仏」など沢山の石造物が配置されてい ます。   竜宮風の山門 山門左側の石仏群    宝篋印塔 宝篋印塔の後ろに石仏群 北向延命地蔵像    十三仏 不動明王・文殊菩薩 同 地蔵菩薩・薬師如来 同 勢至菩薩・阿閃如来    同 大日如来・虚空蔵菩 同 阿弥陀如来・弥勒菩薩 同 観音菩薩・普賢菩薩・釈迦如来 福寿稲荷社脇の石仏群に、正保年間の地蔵菩薩像がありました。    福寿稲荷社 神明型鳥居 鳥居横 供養塔 同 拡大画像 地蔵菩薩像 天保二年(1831) 造立    稲荷社脇 石仏群 同 地蔵菩薩像と聖観音像 同 馬頭観音像 享保二十年(1735) 造立   同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 明治六年(1873) 造立 正保三年(1646) 造立    子育地蔵尊の石堂 同 拡大画像 水盤 天保十二年(1841) 造立 八角朱塗りの観音堂の前に慈眼菩薩が立ちはだかり、その右側に威厳のある本堂がありました。    慈眼菩薩像 観音堂 本堂 所沢駅に向かう途中 学校新道に面して、豊川稲荷大明神の幟が賑々しい「稲荷神社」と、左の門柱に鬼子母神とある 「法華寺」がありました。   稲荷神社 同 神明型鳥居と拝殿   法華寺寺院門 本殿 新光寺から駅前のSEIBUを目当てに東へ1,400m、15時20分に駅北口に到着しました。  西武線所沢駅北口 |