|

所沢道寺院 石仏巡り |

|

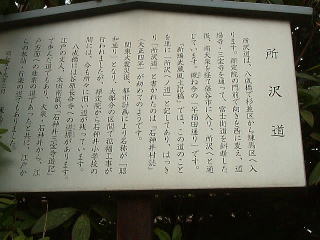

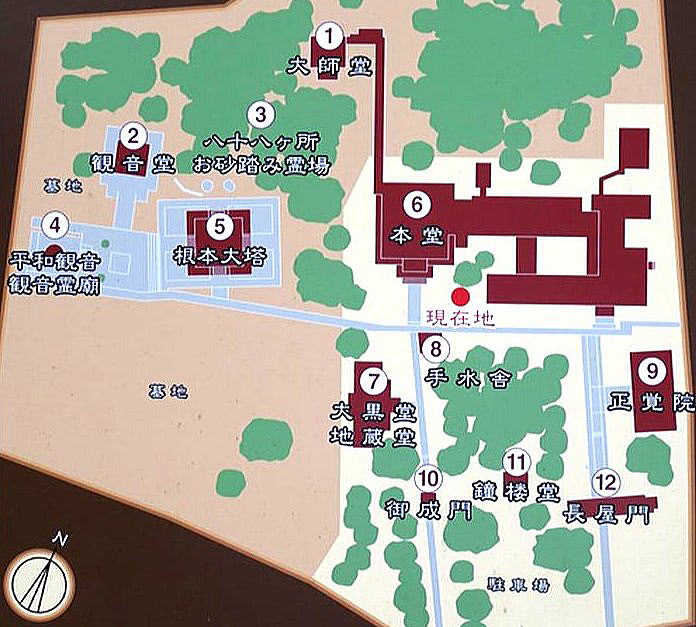

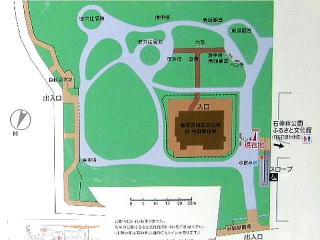

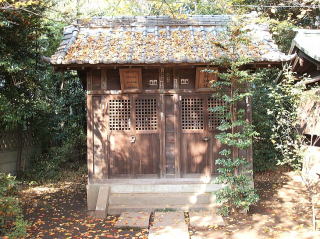

先週の「ふじ大山道」巡りの折り、帰路を東「所沢道」にとり「三宝寺」「道場寺」の山門を眺め、石神井図書館脇の 「所沢道の道標」を確認し、「禅定院」を通過したばかりである。 所沢道の案内板によると、「所沢道は、八成橋で杉並区から練馬区へ入ります。禅定院の門前で向きを西に変え、道場寺 ・三宝寺を通り、富士街道を斜断した後、南大泉を経て保谷市に入り、所沢へと通じています。概ね今の「早稲田通り」 です。」とある。 富士街道を終点とした「旧早稲田通り」を起点として、所沢道を遡ってみたい。 旧早稲田通りの終点は、富士街道からみても目立たない路地になっている。 旧早稲田通りを東へ、上石神井通りとの庚申塚交差点角に「庚申塚跡」がある。 小堂の中に、「青面金剛像の庚申塔」など四基の石塔が並んでいた。 「庚申石灯篭」は道しるべらしく、両側に「南ハ多かいどミち/北ハひさをりみち」と陰刻が見て取れる。   左側一方通行の路地から旧早稲田通り 庚申塚交差点    小堂に四基の石造 同 光明真言供養塔・青面金剛像の庚申塔 同 回国供養塔・庚申石灯籠 正徳元年(1711)・元禄五年(1692) 造立 享保七年(1722)・元文五年(1740) 造立 更に進むと「開妙山釈迦本寺」があり、その先に「三宝寺」「道場寺」が軒を並べている。   釈迦本寺 この辺りから古刹が続く 今回は、街道沿いの由緒ありそうな寺院を時間をかけて巡ることにした。   所沢道の道標 案内板 月に一度は、女房と石神井公園巡りをしている。 豪奢な造りの家々を眺めながら石神井池 (ボート池) を巡り、三宝寺池で鴨などの水鳥と戯れる。 時には、裏山の石神井城跡の土塁・空濠を巡る。 この石神井城跡の裏 (南) に、豊島八十八ヶ所霊場16番及び武蔵野三十三観音霊場第3番札所「亀頂山蜜乗院三宝寺」 が位置する。 アクセスとしては、旧所沢みち沿いに道場寺の西隣りにあたる。  境内Map 三宝寺山門への途中客殿への入り口を20mほど入った所に 勝海舟邸より移したという「長屋門」があり、門前右手に 「青面金剛像の庚申塔」左手に「本尊不動明王/弘法大師/三寶寺の碑」が配置されていた。    長屋門 青色金剛像の庚申塔 本尊不動明王/弘法大師/三寶寺の碑 昭和三十五年(1960) 移設 元禄十三年(1700) 造立 嘉永五年(1852) 造立 長屋門を戻り旧所沢みちから正門を臨むと、左手に3m近くの大きな寺院名碑が聳え、右手には二体の地蔵が立っている。 一体はまだ新しいが、もう一体の方はかなりの年代を経て剥落が進んでいるようだ。    寺院名碑〜山門 亀乗地蔵尊 交通安全地蔵尊 寛政三年(1791) 造立 昭和五十一年(1976) 造立 御成門と呼ばれる風格のある 練馬区登録文化財の「山門」をくぐると、左手に「大黒堂(千躰地蔵堂)」がある。 右手には、練馬区指定文化財の「梵鐘」を有する「鐘楼」八角堂の「手水舎」が並ぶ。 正面には重厚な1対の「石灯篭」と「本堂」が構える。 本堂の左、墓地の入り口には、庚申塔と真っ赤な前垂れをした1m弱の小柄な「六地蔵」が並んでいる。 本堂寄りの弘法大師遠忌塔の裏には、二体の古色蒼然たる石仏が隠れていた。    山門 御成門 大黒堂(千躰地蔵堂) 同 千躰地蔵像 文政十年(1827) 改築    鐘楼 同 見事な柱の彫刻と梵鐘 八角堂の手水舎 延宝三年(1675) 造立    本堂前 一対の石灯籠 本堂 墓地入口    同 弘法大師の石碑 青色金剛像の庚申塔 六地蔵像 元禄九年(1696) 造立 享保十八年(1733) 造立    弘法大師遠忌塔 釈迦如来像 大日如来像 寛文八年(1668) 造立 石段を上がると、広い敷地に雄大きな「宝篋印塔」二層の優美な「根本大塔」身の丈9mの巨大な「平和観音像」が構え、 その近代的な構造物に別世界の雰囲気が漂う。 根本大堂の横を行くと「如意輪観音堂」がある。 堂内には十一面観世音菩薩でなく、札所本尊の如意輪観世音菩薩像が安置されているという。    宝篋印塔 根本大塔 平和観音像(十一面観音像) 天明元年(1781) 造立   如意輪観音堂 薬師如来と毘沙門天の石碑 根本大塔の裏、観音堂の右側におびただしい数の無縁仏が並んでいる。    無縁仏の石仏群 同 阿弥陀如来坐像 同 阿弥陀如来立像 元禄五年(1692)・元禄四年(1691)造立 寛文六年(1666)・元禄十二年(1699)造立    同 阿弥陀如来立像 同 大日如来立像 同 大日如来坐像 延宝元年(1673)・万治元年(1658)造立 元文二年(1737)・享保十九年(1734)造立 享保九年(1724)・元禄五年(1692)造立    同 馬頭観音像・聖観音像 同 不動明王像 同 如意輪観音像・大黒天像 宝暦四年(1754)・延宝五年(1677)造立 立札に従い「根本大塔」を右手に入ると,「大師堂」に至る。 大師堂の右奥には「十二日講」の石造が建っている。    大師堂入口 大師堂 一対の石灯籠   十二日講碑 同 弘法大師像 明治三十八年(1905) 造立 大師堂の東南一帯は、四国八十八ヶ所霊場碑が立ち並ぶ。 本堂左手に「四国八十八ヶ所お砂踏霊場」の石碑が建ち、霊場内は路がしっかりとついていて点在する石碑を辿りながら 15分位で一巡できる。 霊場脇に、「観音像・閻魔大王」二体の石仏が見受けられた。    四国八十八ヶ所お砂踏霊場碑 お砂踏霊場の入り口辺り 石碑は明治三十年代と昭和四十八年に造立    阿弥陀如来碑の前には仏像の頭が安置 二体の石仏 同 閻魔大王 延宝七年(1679) 造立 石仏の数としては、期待したほどではなかったが、建造物の素晴らしさに目を惹かれた。 当寺は、「武蔵野観音第三番霊場」になっており、本尊仏名と寺院名が刻銘されている四国霊場写し碑は、一つ一つが個性 的で見ごたえがあった。 三宝寺を更に100mいくと「石神井台氷川神社」があり、今日は恒例の骨董市が開かれていた。 20分ほど店を冷やかし、次の訪問先「道場寺」に赴く。 石神井城主豊嶋氏の菩提寺として有名な、武蔵野三十三観音霊場の第2番札所「豊島山無量院道場寺」を訪ねた。 石神井公園三宝寺池の裏手 (南) に位置し、旧所沢みち沿いの風格のあるお寺である。 歴史の割には、「山門・鐘楼・三重塔・本堂」の全てが新しく (昭和45年〜50年に改築又は建立) 石仏もほとんど見かけ なかった。   寺院名碑〜山門 本堂    鐘楼 同 梵鐘 三重塔 本堂左手の「無縁塔」には、6〜70体の石仏が安置されている。    無縁塔 中心仏(地蔵菩薩像) (正面) 聖観音・如意輪観音・地蔵菩薩が大半    薬師如来坐像・七観音供養塔 馬頭観音像・聖観音菩薩像 如意輪観音像・地蔵菩薩像 元禄三年(1690)・安政年間 造立 元禄六年(1693)・寛文十二年(1672) 造立 万治元年(1658)・元禄七年(1694) 造立    (裏手) 左側 三体の地蔵菩薩 (裏手) 右側 三体の聖観音菩薩 (正面) 左側 聖観音・地蔵菩薩・如意輪観音など   左2番目) 一面二臂馬頭観音像 墓地内に佇む豊嶋氏の石塔 元禄六年(1693) 造立 土を踏みしぐと、サクサクと霜柱が音を立て、一段とシバレル朝であった。 応安五年 (1372 )に開山された由緒あるお寺ということで 期待を持って探訪したが、石仏及び石造にはほとんど巡り 会えず、古刹のイメージからは程遠い雰囲気であった。 それだけに、墓地内にひっそりと佇む、三基の「豊嶋氏の石塔」が印象的であった。 道場寺を出た角に、かってはふじ大山道にあった「道しるべ地蔵」が、交通安全を念じ祀られていた。   道しるべ地蔵 同 拡大画像 享保六年(1721) 造立 所沢道を進む先の信号左角の石神井図書館に立寄る。  JA東京あおばの信号 石神井図書館の庭に、区に寄贈されたか道路工事の都合で移設されたかした石造物が整然と配置されていた。 まず出会うのが、正面に並ぶ二基の石造物。 左の「馬頭観世音の道しるべ」は、説明板に「円光院子権現と大泉方向 (旧小槫村) への分岐点にあり平成十三年移設」と解説があり、右側面に「ねのごんげん」、左側面に「こぐれ」と陰刻 されている。 左側の順路に、三基の「力石」が置かれており、右は「四十八貫」、中央は「五十貫余り」と陰刻が読める。    左) 馬頭観世音の道しるべ 同 拡大画像 青色金剛像の庚申塔 同 道しるべの側面 享和三年(1803) 造立 左) こぐれ 右) 青色金剛像の庚申塔 右) ねのごんげん 享保五年(1720) 造立  三基の力石 二番目の「馬頭観世音の道しるべ」には、右側面に「右所沢道」、左側面に「左田なし大山道」と陰刻されている。 三番目の「庚申塔の道しるべ」には、右側面に「右方とく丸道」、左側面に「左方はやせ道」と陰刻されている。    左) 如意輪観音像 馬頭観音像の庚申塔 右隣に馬頭観音の文字塔 正徳四年(1714) 造立 元禄十六年(1703) 造立 右) 馬頭観世音の道しるべ 嘉永三年(1850) 造立 「郷土資料室」の見落とすような立札を目当てに、地下の展示室を覗いてみた。 展示室には、方形笠付型の「青色金剛像の庚申塔」が展示されていた。 富士街道沿いから移設された境杭には、「従是西北尾張殿鷹場」と刻まれている。 庚申待板碑としては、日本で三番目に古い「申待供養板碑」も展示されている。 またその屋外には、前庭に展示されていた数点の庚申塔・石碑が寝かされていた。 ここで、区の教育委員会が発行している「練馬の石仏」「練馬の庚申塔」「練馬の石造物」などの刊行資料を知りえたのは 大いに収穫であった。     青色金剛像の庚申塔 境杭 申待供養板碑 青色金剛像の庚申塔 享保十二年(1727) 造立 長享二年(1488) 造立 明和二年(1765) 造立 2018.08.12(日) 13時30分〜13時50分 晴れ 石神井図書館向かいの石神井公園ふるさと文化館に立ち寄る機会がありましたので、2010年に開園した池淵遺跡を埋め 戻し保存して整備した「池淵史跡公園」の石仏を拝観しました。 園内には、移築・復元された練馬区登録文化財の旧内田家住宅・縄文時代の竪穴住居跡のほか、練馬区内の庚申塔などの 石造物が整然と配置されています。 前回、石神井図書館の庭 及び 郷土資料展示室に展示されていた石造物も移設されて いました。 各街道の道しるべも多く集められています。 馬頭観音像の庚申塔(元禄16年)三猿の、右脇に「 右方とく丸道」左脇に「左方はやセ道」と陰刻があります。 馬頭観世音の石碑(嘉永3年)の、右側面に「右 所沢道」左側面に「左 田なし大山道」と陰刻があります。 馬頭観世音菩薩塔(文化10年)礎石の、正面中央右側面に「東 ぞうしがや道」右側面に「ほうや」と陰刻があります。 道しるべ石塔の、正面に「従是石神井弁才天」左側面に「三宝寺 江 四町」と陰刻があります。   園内図 池淵史跡公園入口    旧内田家住宅 園内に点在する石仏 三基の石造    同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛心願成就の石碑 同 青面金剛像の庚申塔 享保十二年(1727) 造立 文政元年(1818) 造立 明和二年(1765) 造立    縄文時代の竪穴住宅跡 園内の石仏 庚申塔の石碑 天保十二年(1841) 造立   青面金剛像の庚申塔 同 三猿の左右に道標の陰刻 元禄十六年(1703) 造立   馬頭観世音の石碑 同 左側面に道標の陰刻 嘉永三年(1850) 造立   南無馬頭観世音菩薩の石碑 同 礎石の正面中央に道標の陰刻 文化十年(1813 造立    二基の石造 同 馬頭観世音の石碑 同 青面金剛像の庚申塔 享和三年(1803) 造立 享保五年(1720) 造立    三個の力石 道標 「是 石神井弁財天」の陰刻 同 左側面 「三寶寺 四町」の陰刻 2020.05.13(水) 9時〜9時30分 晴れ 新型コロナウィルス感染症緊急事態宣により不要不急な外出自粛中ですが、健康維持のため朝のウォーキングは欠かして いません。 今日も、石神井公園まで足を延ばして、所沢道の石仏を探し歩きました。 禅定院手前の路地を左折すると、緑豊かな風景が広がります。 更に右折し直進すると、庚申塔が見えます。    禅定院手前の道を左折 先の道を右折 畑の先に庚申塔 石神井公園テニスコート入口の階段脇に、「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。   青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 元禄四年(1691) 造立 先ほどの道を右折せずに道なりに進むと、神社に出ます。   畑が広がる 道の先に神社 昔道場寺が鬼門除けのため建立した諏訪社と稲荷社の合祀「稲荷諏訪合神社」がありました。 2018年8月に巡った池淵史跡公園の北側になります。 拝殿の横には、境内社「根ヶ原諏訪神社」がありました。    神明型一之鳥居 神明型二之鳥居 手水舎   配電前 石灯籠 拝殿   境内社 根ヶ原諏訪神社 明神型鳥居 同 社殿 「所沢道」は、禅定寺の前の路を南東へ 杉並区八成橋方向に向かっている。 私は、石神井公園通りを経て北東に帰路をとるので「照光山無量寺禅定院」が最後の訪問寺院となる。 山門左手の整然として目を引く六地蔵に、期待が膨らむ。 当院は文政年間 (1818〜30) に、火災で梵鐘を除く寺域の建造物すべてを焼失したと言われ、現在の本堂は昭和五十三年 の建立で真新しい感じのする寺院である。 境内は狭いが、練馬区唯一といわれる趣のある「茅葺の鐘楼」練馬区唯一の「石幡六面地蔵」キリシタン灯篭と呼ばれる 「織部灯篭」土の団子を供えて祈る「いぼとり地蔵」など珍しい石造物に出会った。 また、明治七年に練馬区で最初の公立校 (石神井小学校の前身) が開校した場所ということもあり「なかよし・わらべの碑」 など変わった石像物にも出会うことが出来た。    寺院名碑 参道 六地蔵と中心主尊 同 拡大画像   山門 十一重塔 昭和五十一年(1976) 造立   竿の部分のみの織部灯篭 同 拡大画像 寛文十二年(1672) 造立    石憧六面地蔵 南北朝〜室町時代の板碑 本堂 享保九年(1724) 造立 昭和五十三年(1978) 建立    宝篋印大塔 茅葺の鐘楼 同 梵鐘 安政六年(1859) 造立   大悲観世音菩薩像 手水舎   弘法大師像 同 拡大画像 明治三十二年(1899) 造立   いぼとり地蔵 同 拡大画像 宝暦十二年(1762) 造立    なかよし・わらべの碑 墓地入り口の無縁石仏群 墓地入り口の延命地蔵 平成二年(1990) 造立 2005.11.27(日) 12時〜13時 晴れ 小春日和に誘われて、「三宝寺池」の紅葉を愛でに来ました。 ついでに、三宝寺池周辺の探訪をしてみました。 国の天然記念物の指定を受けた「三宝寺池沼植物群落」の池に、「厳島神社」の朱塗りの社殿が映えています。 突き出すように飛び出した島に橋がかけられ、神社に渡ることが出来ます。 拝殿の横の昭和天皇「お手植えの松」の石碑が、倒れ掛かっている松を支えているのが印象的でした。    紅葉と社殿の朱がマッチ お手植えの松の石碑 社殿 少し先に、その昔雨乞いが行われていたのを記念して祀られた「水神社」があります。   神明型鳥居 社殿 厳島神社の筋向いの傾斜地に洞穴があり、「穴弁天 (宇賀神社) 」として弁天様が祀られています。 穴弁天の左横の石段を上がると、珍しい「台輪型の鳥居」がありました。   穴弁天 台輪型鳥居 大正八年(1919) 造立 更に、入り組んだ路を「所沢道」に出ました。 道路沿いに、「石神井台氷川神社」の神社名碑がありました。 境内では折りしも、第四日曜日恒例の骨董市で賑わっていました。 拝殿左横のお堂には、豊嶋氏の子孫によって奉納された「石灯籠」がありました。 更に左奥には、境内の末社として「御嶽神社・榛名神社・浅間神社・三峰神社・阿夫利神社」と「北野神社・須賀神社・ 稲荷神社・八幡神社・三嶋神社」の社がありました。    所沢道から参道 明神型鳥居 鳥居横に百度石 大正七年(1918) 造立    拝殿 下段の和風獅子型狛犬 上段の宋風獅子型狛犬 天保八年(1837) 造立 大正九年(1920 )造立    拝殿横にお堂 同 堂内 二基の石灯籠 拝殿の左に2つの鳥居 元禄十二年(1699) 奉納   同 木造り神明型鳥居 同 御嶽神社などの社殿   同 石造の神明型鳥居 同 北野神社などの社殿 |