| 江戸川区富士塚巡り2(中割・雷富士) |

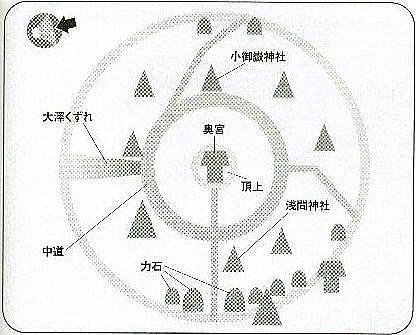

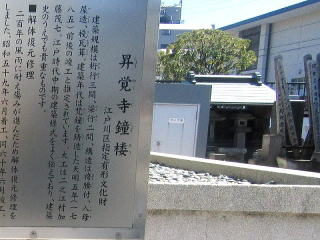

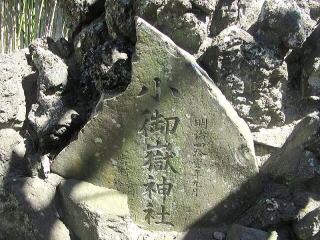

| 前回の「江戸川区富士塚巡り(桑川・長島富士)」に引き続き、今回は、東葛西地区「中割・雷」の2富士塚と、江戸川区登録文化財行事「葛西大師まいり」新田組の「照覚寺」・雷組の「真蔵院」を中心に巡ります。 10時に、東京メトロ東西線葛西駅西口を出ました。 南へ進み三つ目の角を右折すると、直ぐに寺院の塀が見えます。    葛西駅西出口 南へ進む 三つ目の角を右折  寺院の塀が見える 西葛西駅から250mで、「潮林山二尊院正應寺」に着きました。 山門をくぐると、左側に「慈母観音像」「宝篋印塔」が並んでいます。  山門    境内の左側 慈母観音像 宝篋印塔 境内の右側には、「地蔵堂」「大師堂」「阿弥陀如来像」等が並びます。 正面には、コンクリート製の入母屋造「本堂」が出迎えてくれています。    境内の右側 永代供養塔 同 阿弥陀如来像    大師堂 同 弘法大師像 同 南無遍照金剛碑    地蔵堂 同 地蔵菩薩像   本堂前 一対の石灯籠 本堂 正應寺に隣接して、東宇喜田村新田の鎮守「中葛西香取神社」があります。 正應寺とは、同じ敷地に境内がひとつながりになっているように見えます。 正應寺はもともと中葛西香取神社の別当とのこと。 「社殿」の右奥に境内社があり、「三基の石祠」が祀られています。   全景 明神型鳥居    手水舎 同 手水鉢 椿が見事 天保四年(1833) 造立   社殿前 一対の石灯篭 社殿    社殿右奥に境内社 境内社 三基の石祠 同 拡大画像 更に北西に向かうと、葛西駅西通りとの交差する左角に石造が見えます。   北西に向かう 左角に石造が見える 正應寺から50mの近くに、「中葛西五丁目の庚申塔」の一画がありました。 敷地内には、「石祠」「青面金剛像の庚申塔」の二基が安置されています。  庚申塔の一画    二基の石造 同 石祠 同 青面金剛像の庚申塔 享保十一年(1726) 造立 葛西駅西通りを南に進むと、変則十字路の信号の先に鳥居が見えます。   葛西駅西通り 鳥居が見える 中葛西五丁目の庚申塔から250mで、「中葛西稲荷神社」通称 十五面さま がありました。 境外の道路わきに、「道祖神の石碑」「大六天碑(大)」「大六天碑(小)」三基の石碑が安置されています。   全景 境外 三基の石碑    同 道祖神の石碑 同 大六天碑(大) 同 大六天碑(小) 明治三十七年(1904) 造立 鳥居をくぐると、参道の正面に金網で保護される一対の「神狐像」が控え、その後方に「社殿」があります。    神明型鳥居 保護されているお稲荷さま 手水舎   社殿前 一対の石灯篭 社殿 その先は、清砂大橋通り(都道450号線)に出ます。 南東に進み、環七通り(都道318号線)との東葛西七丁目交差点を右折します。 南へ向かい、新田仲町通りとの中葛西八丁目交差点を左折します。 交差点直ぐのところに、目にも鮮やかな朱の塀が見えます。   清砂大橋通り 東葛西七丁目交差点    環七通り 中葛西八丁目交差点 朱の神社塀雅見える 中葛西稲荷神社から450mで、「玉崎稲荷神社」に着きました。 すれ違うことができないような狭い境内に、「三基の鳥居」「二対の神狐像」「手水舎」がひしめき合って配置されています。 「社殿」前の「石灯篭」は、「火袋に狐の逆立ち・受台に十二支・基礎に龍」が彫刻された凝った造りです。   全景 明神型鳥居群   二対の神狐 手水舎    凝った造りの石灯篭 同 上)火袋部 下)基礎部 社殿 玉城稲荷神社から東葛西八雲神社に向かう新田仲町通りは、かつて堀江道と呼ばれた道です。  新田仲町通り 玉崎稲荷神社から150mで、「東葛西八雲神社(水神社)」に着きました。 東葛西八雲神社は、当地が土地が低く度々水害を受けたので 元禄年間に水魔から守るために創建したという。 「神明型鳥居」で 額束が丸い形状は珍しいものです(宗忠鳥居?)。    全景 神明型鳥居 手水舎    社殿前 宗風獅子型狛犬 社殿前 一対の石灯篭 社殿  神輿庫 新田仲町通りを更に東へ進み、直ぐの信号を左折します。 次の信号の先の角にお堂が見えます。    信号を左折 北へ向かう 信号の先にお堂が 住宅の敷地の一角に、「仲町第六天堂」がありました。 右側の「第六天堂」には、「二体の地蔵菩薩像」と「第六天の石碑」が衣装を着せられて祀られています。 左側の「大師堂」には、「弘法大師像」が これまた衣装を着せられて祀られています。 「弘法大師像」が祀られているので、「葛西大師まいり」のルートかなと思いをはせました。    住宅の敷地にお堂 第六天堂 同 堂内    同 地蔵菩薩像 同 第六天の石碑 同 地蔵菩薩像   大師堂 同 弘法大師像 信号を右折し東へ進むと、神社の玉垣が見えます。   東へ向かう 神社の玉垣が見える 東葛西八雲神社から350mで、旧東宇喜田村中割鎮守「中割天祖神社」に着きました。 整然とした境内の中央には、千木・堅魚木が全ての棟に付いている珍しい建築様式の「社殿」が出迎えてくれます。    全景 神明型鳥居 手水舎    境内 拝殿前 宗風獅子型狛犬 拝殿前 一対の石灯篭   拝殿 拝殿-幣殿-本殿 拝殿の右奥には、境内社の「五基の石祠」が安置されています。 左端の、注連縄に赤の紙垂が「疱瘡守護神社」と思われます。   拝殿右奥 境内社 境内社手前の石灯篭    境内社 左側二基の石祠 境内社 中央の石祠 境内社 右側二基の石祠 拝殿の左側には、江戸川区登録有形民俗文化財の「中割の富士塚」があります。 塚は4mほどの高さで、全体は黒ぽく石(溶岩)で覆われています。 登山口には左右に「力石(さし石)」を据え、塚の方々に「浅間神社碑」「小御嶽神社碑」「富士講碑」や 多くの「力石」が配置されています。 真直ぐに伸びる登山道の先には、「浅間神社の奥宮(石祠)」が安置されています。 小さい塚ながら登山道が三本あり、「大沢崩れ」まで造られています。    神明型鳥居 富士塚全景    塚左側 富士講碑 塚右側 富士講碑 同 石祠    登山口 一対の力石 頂上 奥宮 同 東側の登山道    同 鳥居を望む 同 西側の登山道 大沢崩れ   浅間神社碑 小御嶽神社碑   ---------------------------------- 富士講碑 -----------------------------------    -------------------------------------------------------- 力石(さし石) --------------------------------------------------    -------------------------------------------------------- 力石(さし石) -------------------------------------------------- 更に東へ向かうと、寺院の鐘楼が大きくなってきます。   東へ向かう 鐘楼が見える 中割天祖神社から200mで、葛西大師まいり7番・15番の「医王山応心院昇覚寺」に着きました。 四脚門の「山門」の左右には、「九百五十回御忌供養塔」「寺院名碑」「四国第一番/霊山寺寫昇覚寺碑」「弘法大師一千年御忌供養塔」が並んでいます。    全景 九百五十回御忌供養塔・寺院名碑 山門   四国第一番/霊山寺寫昇覚寺碑 弘法大師一千年御忌供養塔 境内の左側には、「六地蔵像の覆屋」「手水舎」が配置されています。    境内の左側 六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 同 手水舎 境内の右側には、「写経塚碑」「弘法大師壱千百五十年御遠忌供養塔」「水子地蔵尊像」「十九夜女人講中塔」「大師堂」「弘法大師一千年御遠忌供養塔」「庚申堂」「四国第三番/金泉寺の石碑」等が所狭しと並んでいます。 「十九夜女人講中塔」は、大きな覆屋に「如意輪観世音菩薩像」が乗る月待塔です。    境内の右側 写経塚碑 弘法大師壱千百五十年御遠忌供養塔   水子地蔵尊像 同 拡大画像   十九夜女人講中塔 同 如意輪観音菩薩像 寛政十年(1798) 造立    大師堂 同 二基の弘法大師像 弘法大師一千年御遠忌供養塔    石灯篭 庚申堂 同 堂内 二体の石仏 文化八年(1811) 造立    同 地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 四国第三番/金泉寺の石碑 境内の右側後方には、道の遠くからも見えた 区指定有形文化財の「鐘楼」が聳え立っています。 入母屋造りの二階建で、下見板をささら子で押さえた袴腰付の立派なものです。 梵鐘は窺い見ることができませんが、直径70cmで天明五年(1785)鋳造とのこと。 鐘楼後方の墓地の一画に「弁財天女尊を祀る覆屋」があり、「弁財天の石祠」と「石灯篭」が安置されていました。   袴腰付の鐘楼 象や獅子の像が配され凝った造りの鐘楼   鐘楼の奥に覆屋 弁財天女尊を祀る覆屋    弁財天の石祠 同 弁財天女尊像 同 石灯篭 工事中の車が境内を占めているため、撮影に苦労しました。    本堂前 雨水桶 本堂 書院    庫裏 石灯篭 同 火袋に獅子の彫り物 昇覚寺の東南角を左折し、北へ向かいます。  塀沿いに北へ進む 途中、昇覚寺の新しい墓所がありました。 入り口には、「水子地蔵菩薩像」が配置されています。    昇覚寺の墓所 入り口に地蔵像 水子地蔵菩薩像 更に進み、清砂大橋通りとの交差点を右折し東へ向かいます。    清砂大橋通りとの交差点 清砂大橋通りを東へ 寺院が見える   墓所の塀沿いに東へ進む 神社の側面 昇覚寺から550mで、旧東宇喜田村雷組鎮守「雷香取神社」に着きました。 新築感がある綺麗な神社ですが、都市計画整理事業による道路工事に伴った移転で平成2年に再建されたものとのこと。    神社名碑・神明型鳥居 境内 手水舎    拝殿前 宗風獅子型狛犬 拝殿 本殿 社殿の左奥に、境内社「竜神社」「八雲神社」二基の石祠が安置されていました。    社殿の左奥に境内社 手水鉢 境内社 二基の石祠 明和五年(1768) 造立 真蔵院に隣接して、葛西大師めぐり13番の「海松山真蔵院」(別名:雷不動)があります。 寺院門の左奥に隠れるように、江戸川区登録有形民俗文化財の「青面金剛像の庚申塔」がありました。 青面金剛像を中心に、日月・二童子・四夜叉の像が陽刻されています。    寺院門 門の左奥に庚申塔 同 青面金剛像庚申塔 元禄十一年(1698) 造立 境内の左側には、「百度石」「地蔵堂」「大師堂」江戸川区登録有形文化財の「雷不動明王石造道標」等が並んで配置されています。 高さ250cmの道標は「雷不動(真蔵院)」に向かうための道しるべで、左側面に「従是南十三丁」の陰刻があります。    境内左側 百度石 地蔵堂 同 水子地蔵菩薩像   大師堂 同 和風獅子型狛犬   同 社殿 同 堂内 弘法大師像    雷不動明王石造道標 同 左側面の陰刻 石灯篭 文政元年(1818) 再建 境内の右側に「手水舎」、右奥に「興教大師八百五十年御遠忌供養塔」「弘法大師一千百年御遠忌供養塔」が配置されています。    手水舎 同 手水鉢 二基の御遠忌供養塔   本堂前 一対の石灯篭 本堂 本堂の右側に、「雷の富士塚」があります。 寺院の境内ですが、隣接の雷香取神社に設置されていたものが、道路工事に伴った移転の際にこの位置に収まったとのこと。 塚の高さは約1.5m、周りは黒ぼく石(溶岩石)で覆われ、4段ほど先の頂上には奥宮(石祠)が据えられています。 塚の周りには、「不動石」「小御嶽神社碑」等が配置されています。 塚の左横には 五基の「浅間神社碑」が、また 右横には 四個の「力石」が整列して並べられています。    本堂右側に富士塚 明神型鳥居 富士塚の全容   登山道 頂上 奥宮    頂上 浅間神社碑を望む 頂上 力石を望む 塚の側面    五十貫の力石 不動石 小御嶽神社碑    塚の左横に五基の石碑 ---------------------------------- 浅間神社碑 ---------------------------------    ------------------------------------------------------- 浅間神社碑 ---------------------------------------------------- ここまで順調に進んできたこともあり、江戸川(旧江戸川)まで足を延ばしました。 堤防の上は「健康の道」としてウオーキングや散策などが楽しめるように整備されていますが、川は見えません。    東へ向かうと土手が見える 土手への階段 健康の道と旧江戸川 葛西駅方面に西へと向かいます。 新荒川葛西堤防線(都道450号線)の信号更に東葛西六丁目の信号を渡り、北西へ進みます。 やがて東西線の高架が見えてきますが、手前の信号を左折します。    東葛西四丁目辺り 新荒川葛西堤防線の信号 東葛西六丁目の信号    北西に進む 東西線高架手前の信号 鳥居が見える 真蔵院から旧江戸川経由で1,200mかかり、「東葛西八幡神社・東葛西稲荷神社」に着きました。 マンションの駐車場の一画が参道になっていて、その奥に施錠された神域がありました。 神域には、二基の「石祠」が祀られていました。   神明型鳥居 神域は施錠   同 稲荷神社の石祠 同 八幡神社の石祠 南に進み、突き当りを右折し西へ向かいます。 環七通り(都道318号線)の中葛西五丁目の交差点を右折します。 東葛西八幡神社・東葛西稲荷神社から650m、13時に葛西駅南口に着きました。    突き当りを右折 西へ向かう 先に中葛西五丁目の交差点   環七通りを北へ 葛西駅南口 4Km余りの巡拝ルートでしたが、真蔵院までは寺院・神社等が道沿いに配置されていて 道順を組むのが楽で、心地よいウォーキングになりました。 中割天祖神社は、区画整理に伴う道路建設等により平成元年に・・・また 雷香取神社は、都市計画整理事業による道路築造工事に伴い平成2年に・・・現在地に移転してきています。 開発が進む地域らしいですね。 |