| 原町田七福神巡り |

| 東京都西南部における主要都市である「町田」において、原町田は駅東側周辺の地域で元は鎌倉街道の宿場でした。 江戸時代後期以降に八王子から横浜へ絹を運ぶための生糸の輸送ルートとして「町田街道」(「絹の道」)が利用され、街道沿いの「原町田」地区が物資の中継地となり、大山街道の脇往還でもあったことから商業地として発展してきた街と云うことです。 原町田地区には寺院・神社が少ないようで、「原町田七福神」は3社の寺院・2社の神社とカリヨン広場と商工会議所前に七福神の石像が設置されています。 原町田地区を巡るだけでは折角遠征してきた甲斐がないので、隣接する金森地区・高ヶ坂地区の神社・寺院を追加して計画を立てました。  10時15分、小田急線町田駅東口を降り立ちました。 東口のカリヨン広場には、「woman(朝倉響子制作)」「絹の道碑」が配置されています。 絹の道碑は道標になっていて、左右側面に「此方 よこはま」「此方 はちおヽじ」の陰刻があります。    町田駅東口 カリヨン広場 woman(朝倉響子制作)   絹の道碑 同 道標 左右側面 自販機の横に、原町田七福神の「大黒天像」が祀られています。   大黒天像 同 拡大画像 カリヨン広場南東のコーヒーショップ"ドトール"の角に、水飲みのようなオブジェが設置されています。 書店の前の細い道を、道なりに北東へ向かいます。 福祉会館前交差点を走る町田街道(都道47号線)を突っ切り進みます。 更に進んだ突き当りの手前に、鳥居が見えます。    ドトールの角にブロック 同 水飲みのようなオブジェ 細い道を北東へ   福祉会館前交差点を渡る 鳥居が見える 原町田七福神の弁財天を祀る「母智丘神社」です。 大正時代に「母智丘教会」として創建され、戦後に神社へ改称。 宮崎県都城市に鎮座する「母智丘神社」からの勧請と云う、関東では大変珍しい神社とのこと。 芹ヶ谷公園に隣接しているので、緑が多い閑静な一画です。 裏路地といった細い参道の先に境内が広がります。 境内の左手に、七福神の「弁財天像」「手水舎」が配置されています。 参道の正面に、白壁に神明造の「社殿」(「本殿」は「伊勢神宮外宮」の神明造に擬して設計施工)が建っています。    前景 神明型鳥居 一対の石灯篭    境内 七福神の弁財天像 同 拡大画像   手水舎 手水鉢   拝殿 本殿 来た道を戻り、福祉会館前交差点を左折して町田街道を南東へ向かいます。 原町田五丁目交差点を右折し、原町田大通りを南西に進みます。 浄蓮寺前交差点からは、寺院の屋根が望めます。 原町田中央交差点を左折し、カリヨン広場から続く旧町田街道(絹の道)を南東へ向かいます。 カラオケ館町田店の隣に、寺院門が見えます。    福祉会館前交差点を左折 町田街道を南東へ 原町田大通りを南西へ    寺院の屋根が見える 原町田中央交差点を左折 寺院門が見える 原町田七福神の毘沙門天を祀る「法要山浄運寺」です。 寺院門の前に、七福神の「毘沙門天像」が配置されています。 ビルに挟まれた鯉幟が舞う細い参道を行くと、広い境内が広がります。 町田駅至近の繁華街の一角にありながら、境内に入ると不思議と静寂さがあり心落ち着く空間です。 境内の左側には「妙見堂」が建ち、塀沿いに六基の「文字念仏塔」と野党塚物語の「武藤塚」が並んで配置されています。 境内の右側には、花手水の「手水舎」「鐘楼」昭和大鬼銘の「鬼瓦」が配置されています。 正面には入母屋造の「本堂」が建ち、左横に青銅の「日蓮大聖人像」が配置されています。    前景 七福神の毘沙門天像 同 拡大画像    細長い参道 妙見堂 境内の左側    同 三基の文字念仏塔 同 三基の文字念仏塔 同 武藤塚    手水舎 同 手水鉢 同 花手水   鐘楼 同 梵鐘   昭和大鬼銘の鬼瓦 同 拡大画像    石灯篭 水鉢 布袋像   本堂 同 一対の天水桶    本堂左横 日蓮大聖人像 同 拡大画像 本堂の右奥には「稲荷大明神」があり、三社の社が配置されています。    本堂右奥 明神型鳥居 三社の社 旧町田街道を更に南東に向かうと、町田商工会議所の駐車場横に路に面して石像が見えます。

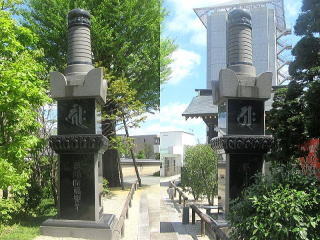

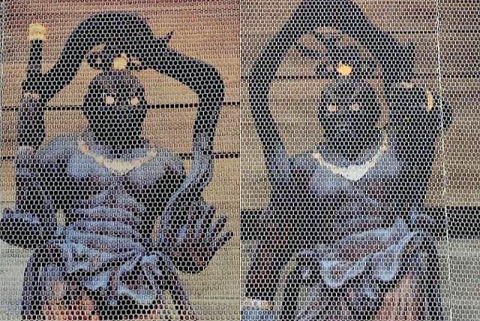

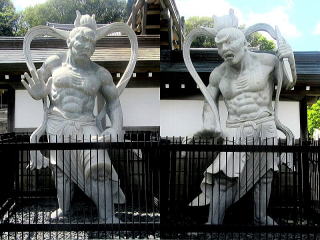

旧町田街道を更に南東へ 文学館通りとの交差点 石像が見える 原町田七福神の福禄寿を祀る「商工会議所」です。   七福神の福禄寿像 同 拡大画像 更に進み信号の交差点を左折して、行幸通り(都道51号町田厚木線)を北東に進みます。 信号角の勝楽寺釈迦堂(納骨堂)には、3階の吹き抜け辺りに巨大な釈迦像「潮音大仏」のマスクが掲げられています。 通りに沿って勝楽寺西墓苑・勝楽寺中墓苑が並んでいます。 中墓苑には、「徳川綱吉廟の燈籠」が配置されています。 通りの反対側に、寺院の山門が見えます。    釈迦堂角の信号を左折 潮音大仏のマスク 同 拡大画像    行幸通りの先に寺院 勝楽寺中墓苑 同 徳川綱吉廟の燈籠  通りの向こうに山門 原町田七福神の寿老人を祀る「三寶山紹隆院勝楽寺」です。 平成20年 都道開通工事着工のため墓地・境内移転事業が始まり、本堂は曳き屋により現在の場所に移動しました。 山門を除き、全てが新設あるいは改築・改修された近代的な趣きの寺院です。  山門脇には清冽甘泉と名付けられた手洗い所がありました。 山門を入って直ぐ左側に「清冽甘泉」の銘がある「御手洗所」、右側の小池の真ん中に独創的な「青銅灯籠」が配置されています。 参道の左右には 近代造りの「宝篋印塔」が配置され、その右横に七福神の「寿老人像」が祀られています。 またその並びに、「良弁不動尊」を安置した「不動堂」が建っています。 「月影の鐘」と名付けられた「梵鐘」の「鐘楼」、また小池の真ん中に独創的な「青銅灯籠」を経て見上げると、内からも外からも兎に角目を引く巨大な施設(九階建て地下一階)の「無量寿の塔(納骨堂)」が聳え立っています。 塔の形の納骨堂は、この「無量寿の塔」を除いて日本には無いようです その麓にあるという感じで、入母屋造の「本堂(紹隆殿)」が建っています。   山門 清冽甘泉銘の御手洗所   小池の真ん中に青銅灯籠 同 拡大画像   参道 一対の宝篋印塔    宝篋印塔の右横 七福神の寿老人像 同 拡大画像   不動堂 同 良弁不動尊像    鐘楼 同 梵鐘 小池の真ん中に灯籠   無量寿の塔(納骨堂) 本堂 行幸通りを南西に戻り、市立中央図書館前交差点の先のJR横浜線に架かる原町田橋を渡ります。 橋を渡っている時に見えた寺院門に向かい、原町田橋交差点をUターンします。    行幸通りを南西に 市立中央図書館前交差点 原町田橋    JR横浜線 原町田橋交差点 寺院門が見える 原町田七福神の布袋尊を祀る「金森山宗保院」です。 寺院門の左手植え込みに、三基の石碑「二十三夜尊碑」「武相観世音/第十一番霊場碑」「 敷石供養塔」が配置されています。   前景 三基の石碑    同 二十三夜尊碑 同 武相観世音/第十一番霊場碑 同 敷石供養塔 正面の惣門までの参道の左側には、整備された植え込みに巨大な「石灯篭」と「地蔵菩薩像」が配置されています。 右側には、「十一層の石塔」「六地蔵像と地蔵菩薩群」七福神の「布袋尊像」「鐘楼」「慈母観世音菩薩像」が配置されています。 巨大な「惣門(仁王門)」には、ネットに保護される「阿吽の金剛力士像」が睨みを利かせています。  参道    左側の庭 同 石灯篭 同 地蔵菩薩像    右側の駐車場 同 十一層の石塔 右側の一画    同 六地蔵像 同 後方の地蔵菩薩像 同 中心仏 地蔵菩薩坐像    石灯篭 七福神の布袋尊像 同 拡大画像    鐘楼 同 梵鐘 慈母観世音菩薩像   惣門(仁王門) 同 阿吽の金剛力士像  境内を臨む 境内の左側には、青銅の「聖観音菩薩像」が配置されています。 境内の右側の「手水舎」には、水盤の上に秋葉殿の使いとなる「烏天狗像」が配置されています。 正面には、白い鉄筋コンクリート入母屋造の「本堂」が建っています。   青銅の聖観音菩薩像 同 拡大画像    手水舎 同 手水鉢 同 青銅の天狗像   手水鉢 石灯篭   本堂 同 一対の天水桶 本堂の左側には、境内社「白山社」と火除けの神として信仰されている「秋葉殿」が配置されています。    本堂左側 境内社 白山社 同 拡大画像   秋葉殿 同 一対の天水桶 原町田橋交差点に戻り、東へ向かいます。 突き当りの石段の先に、大きな鳥居が見えます。   東へ向かう 石段の先に鳥居が見える 原町田七福神の恵比寿神を祀る「町田天満宮」です。 本町田の菅原神社・南大谷の天神社とともに町田三天神の一つで、町田村分村により原町田が誕生した天正十年(1582)頃の創始と伝わります。 境内には、石造と青銅二体の「撫で牛像」が配置されています。 権現造の「拝殿」(「本殿」は神明造)の前には、三体の「狛犬」と二基の「石灯篭」が、参道を挟んで各一対整然と並んで配置されています。   前景 明神型鳥居   手水舎 同 手水鉢 明治三十五年(1902) 造立    境内 石灯篭 石造の撫で牛像    神楽殿 神輿蔵 同 宮神輿    参道を挟んで各一対の狛犬・石灯篭が並ぶ 同 宗風獅子型狛犬 昭和五年(1930) 造立    同 石灯篭 同 和風獅子型狛犬 同 宗風獅子型狛犬 昭和五十二年(1977) 造立 昭和五十二年(1977) 造立   同 石灯篭 青銅の撫で牛像   拝殿 本殿 境内社は、社殿の左横の「旧社殿」に「金毘羅宮・八雲社・恵比須社・秋葉社・聖徳太子」を合祀しています。 旧社殿の前には、七福神の「恵比須神像」が配置されています。 更に、境内の左側に「稲荷社」、境内の右側に「出世稲荷社」が配置されています。    旧社殿 社殿前 一対の宗風獅子型狛犬 同 七福神の恵比須神像 同 拡大画像  同 旧社殿(合祀摂社)    稲荷社 前景 同 朱の神明型鳥居 同 石灯篭    同 社殿横 一対の神狐像 同 社殿 社殿右側 三基の石祠    出世稲荷社 全景 同 朱の神明型鳥居群 同 剥落が進む二基の石碑    同 一対の石灯篭 同 手水鉢 同 一対の石灯篭    同 百度石 同 一対の神狐像 同 一対の石灯篭   同 社殿前 一対の神狐像 同 石灯篭   同 社殿の覆屋 同 社殿 原町田七福神巡りは此処までですが、これからは金森地区まで足を延ばします。 町田天満宮の玉垣沿いに南東へ向かい、町田ひまわり幼稚園の先の角を左折すると鳥居が見えます。    玉垣沿いに南東へ 町田ひまわり幼稚園 駐車スペース角を左折  鳥居が見える 金森杉山神社の境外社の「澁池神社(澁池弁財天社)」です。 神社の周りは堀の様になっており、池に浮かぶ弁財天と云った感じです。    前景 明神型鳥居 堀に架かる石橋   一対の石灯篭 社殿 更に南東に進み、金森公園の先の突き当りを左折し東へ向かうと神社の境内が見えます。    南東に進む 金森公園の先の突き当りを左折 東へ向かう  境内が見える 「金森杉山神社」です。 鳥居をくぐると参道の左側に、地域内から寄せ集められた記念碑や石造物が整理され展示されています。 コンクリート製の台座の上に、「光専神碑」「道祖神碑」「日待塔(大日如来像)」二基の「青面金剛像の庚申塔」「地神塔」「文字庚申塔」「地蔵菩薩像」「鳥居跡記念碑と鳥居台座三基」二基の「皇太子殿下御降誕記念碑」二個の「日露戦争戦勝記念艦砲模擬弾」が並んで配置されています。 長い参道の正面には、権現造の「拝殿」(「本殿」は神明造)が建っています。    前景 明神型鳥居 一対の石灯篭 大正二年(1913) 造立   境内 石碑群    同 光専神碑・道祖神碑 同 日待塔・青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 天文元年(1532)・文化七年(1810) 造立 貞享四年(1687)・天明五年(1785) 造立 元禄十三年(1700) 造立    同 地神塔 同 文字庚申塔・地蔵菩薩像 同 鳥居跡記念碑・皇太子殿下御降誕記念碑 文化七年(1810) 造立 大正四年(1915) 造立   同 鳥居台座三基 同 艦砲模擬弾二個    神楽殿 手水舎 同 手水鉢    拝殿前 一対の宗風獅子型狛犬 拝殿 本殿 昭和十一年(1936) 造立 拝殿の右横には、境内社の「八坂神社」が配置されています。    明神型鳥居 覆屋 同 社殿  手水鉢 鳥居前の道を北東へ向かうと、突き当りが町田駅から続く町田街道(都道141号線)です。 町田街道を右折し南東に進み、くらしの友町田総合斎場の交差点を左折し北東に向かいます。 道なりに北へ向かい、JR横浜線の踏切を渡ります。 ここからは、金森地区を離れ高ヶ坂地区になります。 道なりに北へ西へと進むうちに、梅花の郷光明浄苑の前に寺院門が見えます。    鳥居前の道を北東へ 突き当りの町田街道を右折 総合斎場の交差点を左折    北東に向かう ハナミズキがキレイ 左の道を行く    踏切を渡る 寺院が見える 道なりに進む   寺院門が見える 光明浄苑前 十三層の石塔 武相寅歳薬師如来霊場19番・武相卯歳観音霊場四十八ヶ所37番札所の「龍澤山祥雲寺」です。 小田原北條家が武運長久祈願のためと檀信徒の帰依のために因って建立され、現在に至っているとのこと。 寺院門(客殿入り口)を入ると、参道の左側に大きな「鬼瓦」が、右側に「掃除小僧像」「閻魔大王を中に十王像」「奪衣婆像」が並んで配置されています。 正面には「客殿」が建っていて、入り口の脇に三体の「羅漢像」が配置されています。   前景 参道左側 大きな鬼瓦    参道右側 石像群 同 掃除小僧 同 十王像   同 閻魔大王 同 奪衣婆像    客殿 入り口脇 三体の羅漢像 同 水鉢 右側には池泉式庭園が広がり、その周囲には「七福神像」や「九層の石塔」「石灯篭」「鬼瓦」が配置されています。 庭園を廻って本堂に向かいます。    池泉式庭園 七福神像 福禄寿像    同 寿老人像 同 大黒天像 同 毘沙門天像    同 弁財天像 同 恵比寿天像 同 布袋像    石灯篭 鬼瓦  九層の石塔 一旦戻って、寺院門左側の参道から入り直します。 参道の左側には、段差に応じて三体づつユニークな「小僧と十二支像」が並んで配置されています。 更に進むと、「いねむり小僧像」「道祖神夫婦像」「一石六地蔵像」が並び「総門」にでます。 「鐘楼」を兼ねた二階建て「総門(鐘楼門)」の前には、「元気地蔵尊」が配置されています。 門の両脇には「金剛力士像」が配置されていて、「仁王門」の形にもなっています。 仁王門の門扉には、奉納された二足の「大わらじ」が架かっています。    東側の参道 十二支像が並ぶ 同 十二支像    ------------------------------------------------------- 同 十二支像 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 同 十二支像 ---------------------------------------------------   いねむり小僧 道祖神 一石六地蔵像   総門前 元気地蔵尊 同 拡大画像    総門前 阿吽の金剛力士像 総門(鐘楼門) 同 梵鐘 文政八年(1825) 造立   総門門扉 二足の大わらじ 総門脇 龍形のベンチ 「総門」をくぐり境内に入ると、正面に龍の彫刻がされている大きな「摩尼車」が目に飛び込んできます。 目を転じると、境内の右側に「五層の石塔」「鬼瓦」「十二支の守り本尊の石像」「聖観音菩薩像」が並んで配置されています。 十二支の守り本尊ですが、未申・戌亥・丑寅・辰巳が兼任されているため石像は八体です。 正面には、鉄筋コンクリート製入母屋造の「本堂」が建ち、その前には「一対の石灯篭」「仏足石」「聖観音菩薩像」「一対の狛犬」が配置されています。 境内の左側には、総門脇に「掃除小僧」旧本堂の「観音堂」そして観音堂左横に「五百羅漢像」が二列に並んで配置されています。  境内の中央 摩尼車    境内の右側 五層の石塔 鬼瓦    十二支の守り本尊(午年~亥年の石仏) 慈母観音像 同 支の守り本尊(子年~巳年の石仏)    本堂前 一対の石灯篭 同 一対の天水桶 同 仏足石    同 聖観音菩薩像 同 一対の獅子型狛犬 本堂    境内の左側 経よむ小僧 石灯篭   観音堂 堂前 石灯篭    五百羅漢 前側 五百羅漢 後側 同 私似(笑) 市街を見下ろす高台の浄苑を通り抜け、西へ向かいます。 突き当たりの信号を右折し、成瀬街道(都道140号線)を北東に進みます。 熊野神社前交差点を左折すると、寺院名碑の先に鳥居が見えます。    市街を見下ろす高台 途中見かけた 道祖神 同 阿弥陀如来坐像    成瀬街道の信号を右折 成瀬街道を北東へ 熊野神社前交差点を左折  寺院名碑が見える 高ヶ坂村の鎮守「高ヶ坂熊野神社」です。 この地が熊野那智大社の地形に似ていて、社殿の裏山にあった水源を奉斎したのが始まりと伝わります。 寺院門から遠くに見える鳥居までの参道を進むと、右側に秋葉山の「石灯篭」と境内社の朱の社殿が配置されています。    前景 秋葉山の石灯篭 同 拡大画像 天保五年(1834) 造立  境内社 全景    同 朱の神明型鳥居 同 朱の覆屋 同 朱の社殿 鳥居をくぐると、境内の右側に 水盤と屋根が一体化した「手水舎」「神楽殿」「浅間神社碑」「井戸」が配置されています。 正面には、コンクリート製で権現造の「拝殿」(「本殿」は神明造)が建っています。   神明型鳥居 一対の宗風獅子型狛犬 昭和十五年(1940) 造立    手水舎 同 手水鉢 神楽殿   浅間神社碑 神泉の井戸    拝殿前 一対の石灯篭 拝殿 本殿 拝殿の左側には、境内社の「桜稲荷神社」が配置されています。 江戸末期に奉斎され、かつては「狐山の稲荷様」と呼ばれ、現在の高ヶ坂住宅団地辺りにあったそうです。    前景 神明型鳥居 手水鉢    七層の石塔 社殿前 一対の神狐像 同 神狐像  社殿 路を戻り成瀬街道を南西に進むと、住宅が開け 縄文時代の集落遺跡の国指定史跡「高ヶ坂石器時代遺跡」が現れます。   成瀬街道を南西へ 空き地が見える    高ヶ坂石器時代遺跡碑 遺跡(復元) 同 拡大画像 少し行くと祥雲寺から来た二又路の信号で、成瀬街道と分かれて左側の上り坂を西へ向かいます。 この辺りから、高ヶ坂地区→原町田地区に戻ります。 傾斜がキツイ坂を上り切った辺りが、町田街道(都道47号線)と町田駅前通りが交差する三塚交差点です。 原町田地区を東西に走る三つの大きな通りが(町田街道・旧町田街道・町田駅前通り)、ここ三塚交差点に合流しています。 路を左側の町田駅前通りに取り、北西に進みます。 直ぐの旧町田街道(都道56号線)との二又も、左側の町田駅前通りを北西に進みます。 市立中央図書館前交差点の中央図書館辺りから、ペデストリアンデッキ(高架歩道)を進みます。 黒川紀章制作の「シティ ゲート」を観て、ペデストリアンデッキを下り北西に進みます。 JR町田駅前交差点を右折し、原町田大通りのファミレス"ガスト"で40分のランチを摂ります。 原町田中央通り交差点を左折し 人の流れに付いていくと、14時5分 小田急電鉄町田駅西口に着きました。    二又路の信号 キツイ上り坂 三塚交差点    旧町田街道との二又路 市立中央図書館 ペデストリアンデッキを北西に    黒川紀章制作のシティ ゲート ペデストリアンデッキを下りる JR町田駅前交差点を右折    原町田大通り 原町田中央通り交差点を左折 人の流れに付いていく   マックの角を右へ 小田急電鉄町田駅西口 原町田地区の「原町田七福神巡り」は3Km程度ですが、金森地区と高ヶ坂地区の神社・寺院を追加して5Km強の石仏巡りとなりました。 この時期、薄曇りから晴れの汗ばむことのない絶好のウォーキング日和りに恵まれ軽やかな巡行でした。 七福神は、全て新しい画一的な石像で歴史の新しさを感じました。 寺院も新設或いは改築・改修しているところがあり、「勝楽寺」では、本堂・山門などを除き2008年以降の新築落成とあり 、独創的な「青銅灯籠」近代造りの「宝篋印塔」巨大な「無量寿の塔」など興味深く鑑賞させていただきました。 「祥雲寺」も、2002年に寺院所有地の開発や建物等の整備が終了し、真新しさを感じる「十王像」「七福神像」「小僧と十二支像」「十二支の守り本尊の石像」龍の彫刻がされている「摩尼車」回廊式の「五百羅漢像」などが境内の各所に配置されていて慌ただしい鑑賞行となりました。 JR町田駅前にはペデストリアンデッキが整備されていて、歩道の狭さを全く感じなかったです。 |