| 福岡石仏巡り |

|

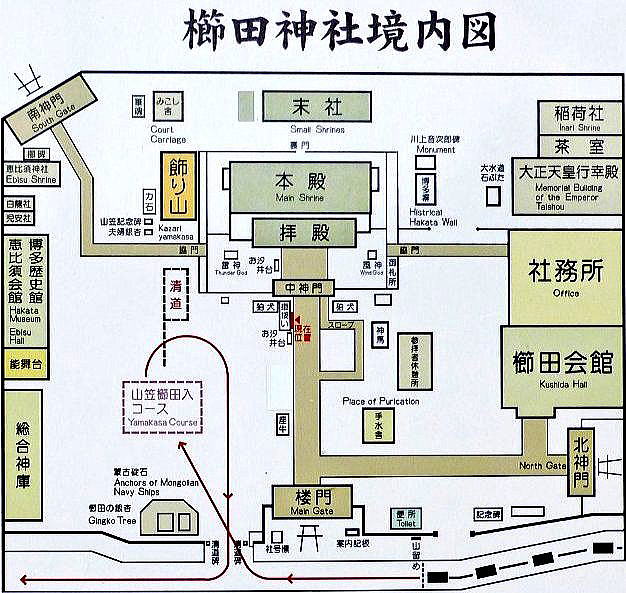

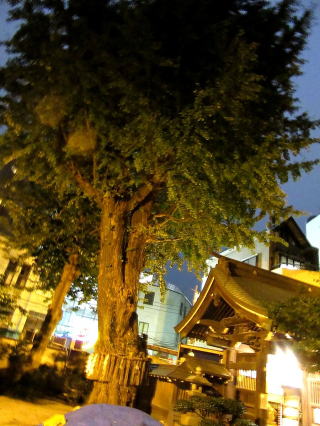

楼門をじっくり観賞しながらくぐると、境内の左側に県指定天然記念物の「櫛田の銀杏」・蒙古の軍船が碇として使用したとされる「蒙古碇石」・天神様のお使いと云われる縁起の良い「座牛(撫牛)像」が配置されていました。

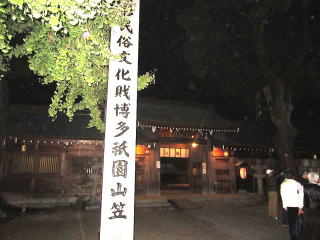

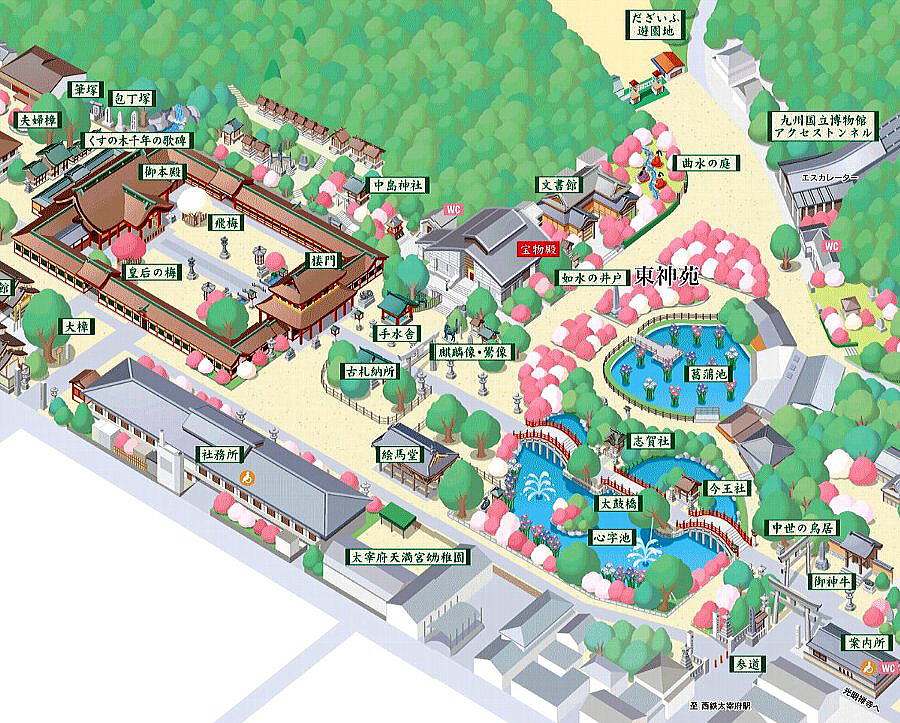

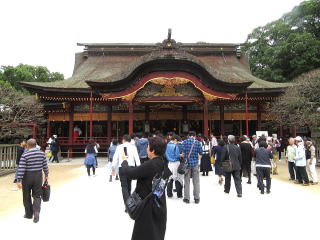

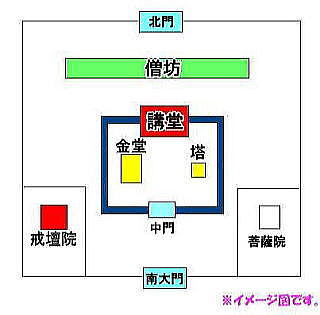

博多の中心部にありながら、一歩境内に入れば雑踏からはスッパリと切り離された清浄な空間が広がります。 華やかさと厳かさが同居する不思議な雰囲気です。    楠田の銀杏 蒙古碇石 座牛像 境内の右側には、「手水舎」・神の使い「神馬像」・櫛田会館横に「巨大な石灯籠」が配置されています。    手水舎 神馬像 櫛田会館横の石灯籠 手水舎の右手は、参道になっていてライトアップした「北神門」に出ます。 門前には、黒御影石と赤御影石の一対の狛犬が控えていました。    北神門 同 拡大画像 北神門前の和風獅子型狛犬 楼門と拝殿との間に、「中神門」があります。 門前には、御影石の狛犬が守護していました。 中神門をくぐると拝殿手前に、3羽の鶴に囲まれた不老長寿の「霊泉鶴の井戸」がありました。 本殿地下から湧き出る飲用可能な自然水とのことですが、充分長生きしていることもあり呑むのを控えました。    中神門 中神門前の和風獅子型狛犬 霊泉鶴の井戸水 ライトアップされて、豪華な「拝殿」が更に際立って見えました。 拝殿破風の左右には、木彫り彫刻の「風神・雷神」掲げられていました。 拝殿の奥には「本殿」があり,三柱の祭神「左殿 天照皇大神、中殿 大幡主大神、右殿 素盞嗚尊」が祀られていました。 更に、堂内に緑(水王)と赤(火王)一対の「天狗面」が見られました。 福岡あたりにも山岳信仰があったのかもしれません。   拝殿 拝殿の奥 三柱の祭神それぞれの扁額   風神・雷神像 緑の天狗・赤の天狗面 拝殿の右手には石灯篭の回廊が見え、本殿裏手への「脇門」がありました。 小舎に由緒ありそうな石灯籠が祀られています。    脇門 石灯篭の回廊 小舎に祀られる石灯籠 脇門をくぐると左側に、戦国時代後の復興時に瓦礫を壁に収め建てた「博多べい」が配置されていました。   ---------------------------------- 博多べい ---------------------------------- その向かい側には、「大正天皇行幸記念殿」「茶屋」が並んでいました。   大正天皇行幸記念殿 茶屋 「櫛田神社」の数多い「摂社・末社」が、本殿の裏側に配置されています。 茶屋の隣に、「注連懸稲荷神社」がありました。 商店街にたくさんのお客さんが足をとめてくれるようにとの想いを込めて「あしどめ稲荷」とも呼ばれているようです。 注連懸稲荷神社に通ずる裏参道の入口に、扁額に「注連懸稲荷神社」と記された朱の鳥居がありました。   注連懸稲荷神社 明神型鳥居 同 手水鉢   宇賀神社などの鳥居が続く 鳥居群の先に社殿    社殿前 お稲荷さま 社殿 裏参道 明神型鳥居 注連懸稲荷神社の向かい(本殿の真裏)に、「二十二社」と長屋風のお堂に末社の社殿が並びます(左より、石堂神社・天満宮・今熊野神社・竈門神社・皇大神宮・金刀比羅宮・諏訪神社・松尾神社)。 お堂の左右には、夫々狛犬が守護していまました。 お堂の脇には、末社の鳥居が纏めて配置されており(手前から、石堂宮・今熊宮・諏訪神社・金毘羅宮・松尾宮・天満宮)、その奥に「岩堂宮のご神体の石」が祀られていました。   二十二社 社殿 同 拡大画像    末社が並ぶ 石堂神社 社殿 ・・・・・・・・・・・・・ 松尾神社 社殿   左側入口の和風獅子型狛犬 右側入口の和風獅子型狛犬   石堂宮等 明神型鳥居 石堂宮 御神体の石 本殿の裏から境内の左奥に回り、境内社の「夫婦恵比須神社」・同一のお堂に祀られる「白龍権現社・児安社」を拝観します。  児安社・白龍権現社・夫婦恵比須神社   夫婦恵比須神社 明神型鳥居 同 社殿内    左 児安社、右 白龍権現社 同 子安地蔵尊像 同 白龍権現社 社殿 拝殿に続く本堂の左側に、国指定重要無形民俗文化財「博多祇園山笠」が聳えていました。 常設されている観賞用の山笠で、高さが約10m位あります。 表(表側)と見送り(裏側)で、飾りの内容が異なっています。 暗闇の中に聳え立っていましたが、横の寄付箱に100円を入れるとライトアップされ煌びやかな飾り山笠が浮かび上がってきました。 日中に見る山笠も素晴らしいと思いますが、絶対にライトアップされた山笠を見るべきです!。  祇園山笠の標柱    ライトアップした飾り山笠 同 表側 同 見送り側 帰路は近くの「南神門」をくぐり、川端通商店街の無人のアーケードをホテルへ向かいます。 南神門には、大理石で彫られた珍しい「宝珠型狛犬」が控えていました。    境内からの南神門 門前の宝珠型狛犬 南神門 明神型鳥居  通りからの南神門 楼門をはじめ、中神門・南神門・北神門の夫々に個性的な狛犬が配置されており見ごたえがありました。 また、摂末社の数が多く、博多の氏神・総鎮守としての格式を感じました。 博多祇園山笠は、予想以上の華やかさと迫力があり暫し時間を忘れ見惚れてしまいました。 10:00〜11:00 「秋月城址」 福岡城・大濠公園・朝倉三連水車を観光し、「秋月城址」へと来ました。 秋月城は、愛読書の葉室麟著「秋月記」の舞台でもあるので興味がありました。 秋月城は福岡藩の支藩秋月藩の藩庁で、山城ではなく平山城または館・陣跡といわれたところです。 「陣屋」造りの城郭で、西辺を水堀と石垣によって区切り、石垣上に5基の櫓を配していました。現在、この部分の石垣と堀が残っています。  200年の歴史を誇る秋月の入口「眼鏡橋」を車窓から見て、秋月城址は徒歩で散策をしました。  車窓から眼鏡橋 現在も旧城下町の敷地割りや道路・水路網などの基本構造がほぼ当時のまま利用され、武家屋敷・町家・寺社などの秋月重要伝統的建造物群保存地区として、城下町の歴史的景観を伝えています。 かっての藩士の登城道であり馬術の腕をみがいた「杉の馬場」通りには、藩校「稽古館跡」や、藩士の屋敷跡を残す「秋月郷土館」が建っています。    野鳥川に架かる野鳥橋 杉の馬場通り 郷土館(2017年5月で閉館) 中央辺りに大手門の土橋である「瓦坂」を渡って大手門が位置し(今は渡れません)、南側に裏門を構えています。 大手門は枡形となり、その奥に表御殿がありましたが、現在では「秋月中学校」の敷地となっています。 裏門は福岡県指定有形文化財となっている「長屋門」で、奥御殿へと至る門であり、唯一城内の原位置に残っています。 大手門と裏門の間の道は、秋月中学校正門に至る坂道です。   瓦坂(土砂流出防止の瓦敷き) 長屋門   秋月中学校(旧城内の表御殿) 焼き板貼りの秋月中学校 秋月城址で最も古く現在は「垂裕神社の神門となっている「黒門」は、本来は秋月城の大手門として城の前面堀割にある瓦坂の奥 右側に建っていたものです。 「垂裕神社」は、 士族坂(さむらいざか)とも呼ばれる参道の石段を上がったところにひっそりと建っていました。 その近くには、「秋月城之碑」が建っていました。    垂裕神社 明神型一之鳥居 神門(黒門、旧秋月城の大手門) 参道の石段    上りきると明神型二之鳥居 垂裕神社 社殿 近くに宋風獅子型狛犬  秋月城之碑 12:00〜12:30 「大宰府天満宮」 筑前町ファーマーズマーケットみなみの里の農村レストランで昼食を済ませ、菅原道真を祭神として祀り全国天満宮の総本社「大宰府天満宮」に詣でました。 人気スポットとあり人が溢れていましたが、やはり中国観光団が目立っていました。  全国の天満宮の総本社「大宰府天満宮」の見所はたっぷりあると思いますが、30分で私たちが回った部分だけを記録します。 参道を真っすぐ進み、突き当りにある三之鳥居をくぐると 「御神牛像」がありました。 ご利益をいただこうと思いましたが、後から来た中国観光団体客が我先にと像の周りを占有し、嵐が過ぎるのを待つ心境でした。  明神型三之鳥居   御神牛像に群がる中国観光団 御神牛像(転写) 左に見える四之鳥居をくぐると、太宰府天満宮の中でも最もシンボリックな「太鼓橋」があります。 心字池に架かる朱の御神橋は「太鼓橋・平橋・太鼓橋」の三橋からなり、ひとつめから「過去」「現在」「未来」を表し、これらを渡ることで身が清められるといわれています。 一つ目の太鼓橋の上から、茅葺屋根の重厚な末社「今王社」が見えました。 二つ目の平橋を渡ると、国指定重要文化財の末社「志賀社」がありました。 志賀社は、太宰府天満宮の境内で現存最古(室町時代中期)の建物とのことです。   明神型四之鳥居 参道脇(太鼓橋近く) 宋風獅子型狛犬    心字池の御神橋 心字池に架かる太鼓橋 太鼓橋から今王社と志賀社が見える    今王社と志賀社 今王社 社殿 志賀社 社殿 最後の五之鳥居をくぐると、楼門右手に手水舎豪華な「手水舎」がありました。 手水舎でお清めした後は、重層の入母屋造りの同道とした風格の「楼門」をくぐり本殿へ進みます。 楼門の中には、 右大臣(菅原道真)・ 左大臣(藤原時平)の木像が祀られていました。 国指定重要文化財で風格のある流破風造り「本殿」には参拝の人で溢れ、遠めに殿内を覗う事しかできませんでした。 当宮には「拝殿」はなく、ご祭神である菅原道真公のご墓所の上に「本殿」が建てられているとのことです。 本殿を守護する狛犬は、白磁の陶器のように純白で愛らしいものでした。   明神型五之鳥居 手水舎   楼門 楼門前 和風獅子型狛犬  楼門に祀られる右大臣・左大臣像    本殿と楼門の間 宋風獅子型狛犬 国の重要文化財 本殿 本殿前 和風獅子型狛犬 13:20〜13:40 「清水山普門院観世音寺」 大宰府天満宮拝観の後、大宰府政庁跡(都府楼跡)を見学し、隣接の九州を代表する古寺「清水山普門院観世音寺」に立ち寄りました。 九州西国三十三箇所第三十三番札所でもあります。  県道76号線に面して、観世音寺の標石が建っていました。 古いクスノキに導かれるように長い参道を進むと、その両脇にいくつかの「南大門跡の礎石」がありました。 中門跡は、金堂・講堂の建つ広場の手前あたりにあったと推定されますが、礎石などの遺構は残っていませんでした。    寺院石碑 参道を往く 南大門の礎石 境内の正面に、入母屋造瓦葺き二重屋根の仏堂「講堂(本堂)」があります。 境内の左側に、入母屋造瓦葺きの簡素な建物「金堂」があります。 講堂の左手前には、奈良時代のものと伝承する「石臼(碾磑)」がありました。 日本書紀の推古18年(610年)に高麗から来た僧がはじめて碾磑を動かし小麦をひいたとありますが、これがその実物であろうと云われています。創建時の建物に使用した朱塗料生産に用いたという説もあります。石臼ファンの私にとっては、貴重な体験です。 講堂の裏側には、「僧坊跡」をしめす礎石が点在していました。現在地表にある礎石は、実物ではなくレプリカとのことでした。    境内 金堂・講堂 講堂(本堂) 金堂    講堂前 碾磑(石臼) 講堂裏 僧坊跡 境内の石仏 かつて、金堂と向き合うように五重塔が建っていました。 中心の柱である心柱を据えていた「五重塔心礎」は、創建時から移動されていないとのことです。 五重塔の心礎の近くに、”源氏物語”に観世音寺が登場することを記した「清水記碑」がありました。 五重塔心礎の横に鐘楼があり、日本最古で国宝の「梵鐘」を有する鐘楼が建っていました。 梵鐘は京都妙心寺の梵鐘と兄弟鐘といわれ日本最古の梵鐘として環境庁の「日本の音風景100選」に選定されています。 大きさは 高さ160.5Cm・口径86.3Cm・厚みは底部で5.5〜5.7Cm・重さ850Kgとのこと。 鐘楼の横に、剥落が進む「地蔵菩薩像」が安置されていました。   五重塔心礎 清水記碑   鐘楼 日本最古の梵鐘   剥落が進む地蔵菩薩像 同 拡大画像 予定の観光を全て周り終えましたので、一路福岡空港へ向かいます。 九州北部600Km以上にわたっての、レンタカーによる同期旅行でした。 |