| 板橋富士塚巡り 1 |

富士塚巡りの板橋編として、今回は「上赤塚富士塚」「下赤塚富士塚」「徳丸富士塚」の訪問を企画しました。

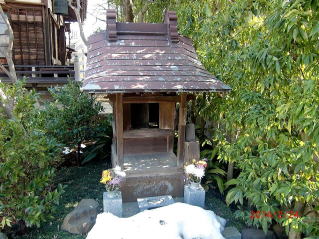

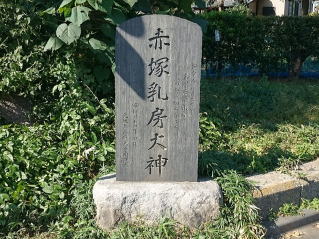

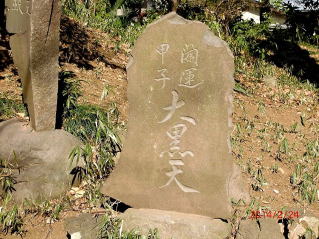

併せて、赤塚・徳丸・四葉地区の寺院・神社も巡ります。 東武東上線成増駅からのスタートを考えていましたが、交通の便を考慮し 急遽都営大江戸線光が丘駅からの出立としました。 都営大江戸線光が丘駅を9時10分にスタートし、光が丘公園を縦断します。 穏やかな日和ながら、公園内には、いまだ残雪があります。 光が丘公園北交差点を左折し、北北西に進路をとります。    都営大江戸線光が丘駅 光が丘 公園内   所々に残雪が 光が丘公園北交差点出口 光が丘駅から1,800m、「長久山妙安寺」の南門から訪問しました。 参道の左右には、「題目碑」「宝篋印塔」などが配置されています。    寺院門 南門 雑然とした境内 本堂    手水鉢 宝篋印塔 題目塔 文政十年(1827) 造立 文化八年(1811) 造立    板碑型題目塔 九層の石塔 十三層の石塔 文化八年(1811) 造立    石亀 表参道 山門 妙安寺から250m南に行くと、「出世稲荷神社」の鳥居が見えました。 境内には、お稲荷さまのほかに獅子型狛犬も配置されています。    表参道 神社名碑 神明型鳥居 拝殿への石段    石段前 お稲荷さま 拝殿 境内社 大鳥神社    南参道 明神型鳥居 和風獅子型狛犬 同 拡大画像 神社の東側を北西に進み、国道245号線(川越街道)を渡り、更に東武東上線成増駅の踏切を渡ります。 更に北西に進み、赤塚第二中学校−成増ヶ丘小学校の校庭横の整備された歩道を進みます。    神社の東側を進む 川越街道 東武東上線の踏切  赤塚第二中学校脇の歩道 成増ヶ丘小学校の東の交差点 駐車場の角に、板橋区指定文化財の庚申塔「成丘地蔵」(通称)がありました。 名前は「地蔵」ですが、よく見ると「聖観音菩薩像」です。    駐車場角に覆屋 成丘地蔵 同 拡大画像 (聖観音菩薩像) 元禄四年(1691) 造立 成増−赤塚境界の三園通りを北へ進みます。 左に入った道の先に、寺院名碑が見えました。   三園通り 先に寺院名碑 出世稲荷神社から1,800m、御府内八十八ヶ所霊場19番札所「瑠璃光山青蓮寺」に着きました。 石段を上った先に「地蔵菩薩像」と、向かい合って「阿弥陀如来像と二体の似如意輪観音像」が配置されています。 境内を進むと、本堂右手前に小堂があり 中に「勝軍地蔵菩薩像」が祀られています。 本堂の左側 墓地の一角の無縁仏のなかに、三面八臂忿怒相の「馬頭観音菩薩像」がありました。    寺院名碑と山門 二基の四国八十八箇所巡礼記念碑 地蔵菩薩像    阿弥陀如来立像と二体の如意輪観音像 本堂 青銅の弘法大師像 左)寛文十年(1670) 造立   小堂 同 勝軍地蔵菩薩像 天保四年(1833) 造立   無縁仏の一角 同 馬頭観音菩薩像 明治二十一年(1888) 造立 三園通りを戻り、宮前公園脇の板橋区文化財登録の参道並木を北へ進みます。    三園通り 宮前公園 参道並木 青蓮寺から700m、「上赤塚氷川神社」の鳥居が見えました。 表参道入口の脇には「赤塚乳房大神の石碑」、更に 一之鳥居をくぐるとすぐ左手に「宮前不動尊のお堂」、 そしてその脇には「青面金剛像の庚申塔・庚申塔の石碑・青面金剛尊の碑」が安置されています。 青面金剛像の庚申塔の台石には「右ふき上道/やくし道」と陰刻があり、道標を兼ねています。 ここから二之鳥居まで約200m、板橋区登録の文化財(天然記念物)でもある欅並木の参道が続きます。 拝殿の右手後方に、末社が配置されています。    表参道 寺院名碑と明神型一之鳥居 赤塚乳房大神の碑 宮前不動尊のお堂    お堂脇 三基の石造 同 青面金剛像の庚申塔 同 庚申塔の碑と円柱の青面金剛尊の碑 造立 ⇒ 明和四年(1767) 左)萬延元年(1860)・右)寛政十二年(1800)    神社名碑と明神型二之鳥居 参道 参道の樹の袂に第六天神の碑    参道左右の石灯籠 手水舎    百度石 東参道 明神型鳥居 境内    神楽殿 拝殿 拝殿前 宋風獅子型狛犬 明治三十五年(1902) 造立     境内社 同 三峯・痘瘡・大山阿夫利神社 同 白山神社・榛名神社    同 社殿間 手水鉢 同 八幡神社・赤塚神社の合殿 同 社殿左右 和風獅子型狛犬  境内社 稲荷神社 境内の一番奥に、御嶽神社が祀られた 板橋区登録文化財の「木曽御嶽塚」があります。 富士塚と同じように、江戸時代後期以降に木曽御嶽講中のひとつ赤塚一山講によって築造されました。 「御嶽山座王権現碑」は、板橋区内最古の御嶽山関連の碑とされています。    木曽御嶽塚 小祠 大黒天の石碑    奥の宮の前に三基の石碑 御嶽山座王権現碑 (一心・普寛・覚羽・一山)霊神の石碑 平治元年(1864) 造立

清龍山の石碑 御嶽神社 奥の宮 上部が欠けた権現の石碑 二之鳥居傍には、浅間神社が祀られた 板橋区登録文化財の「上赤塚の富士塚」があります。 高さ3m程の塚ですが、登山道には黒ボク(溶岩)が配置されています。 合目石は、見当たりませんでした。 山頂の奥宮の裏には、小さな大黒天像と恵比寿像が祀られていました。    富士塚入口 浅間神社 明神型鳥居 鳥居横 小御嶽神社 登山大願成就の石碑    登山道 登山三十三度大願の石碑 富士浅間大神の石碑    登山三十三度大願成就の石碑 山頂 奥宮 (前に大黒天と恵比寿天) 山頂からの眺め    山頂から裏側 頂上の下がったところに祠 麓に胎内の窪み 上赤塚氷川神社から東へ300m進み、溜池公園の隣にある「板橋区郷土資料館」に立寄りました。 郷土資料館奥の大きな古民家前の中庭及び資料館の外壁の脇に、沢山の石仏・石造物が無造作に配置されていました。 資料館外壁脇の「青面金剛像の庚申塔」は道標になっていて、右側面に「南ハ 祢里ま/大山道」左側面に「東ハ いたばし/ 江戸道」と陰刻がありました。    資料館の石垣 資料館入口 古民家に向かう      庭に石塔群 同 庚申塔・狛犬(阿) 同 石灯篭・馬頭観世音碑 左)宝永元年(1704) 造立 延宝九年(1681)・文政三年(1820) 造立     資料館の外壁沿いに三基の石仏 同 不動明王像 同 青面金剛像の庚申塔 宝暦十年(1760) 造立 享保八年(1723) 造立

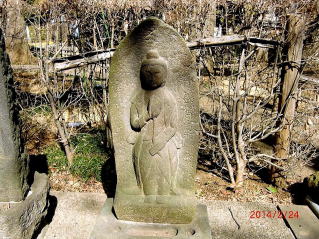

同 青面金剛像呑の庚申塔と左右の側面 (向い側に) 青面金剛像の庚申塔 同 三猿の庚申塔 同 三猿の庚申塔 宝永七年(1710) 造立 裏口から外に出ると、金網の前に石塔が並んでいました。     裏口の石造群 同 三猿の庚申塔 同 石灯籠のパーツ 同 大正天皇即位大典の記念碑 大正四年(1915) 造立      同 馬頭観世音碑・聖観音菩薩像 同 地蔵菩薩像・ 馬頭観音菩薩像 同 狛狐像・石祠・出世稲荷神社の扁額 左)宝永五年(1708) 造立 享保八年(1723)・文政十三年(1830)) 造立 板橋区郷土資料館を600m南に下がると、豊島八十八ヶ所霊場第51番札所の「石成山清涼寺」があります。    寺院門 弘法大師の石碑 境内    七層の石塔 聖観音菩薩像 地蔵菩薩像    本堂 同 堂内 (不動明王像) 石灯籠  旧本堂 東京大仏への道のりは平坦ではなく、坂道に無造作に掲げられた手づくりの案内板を頼りに進みます。 途中に、松月院の境外仏堂「上赤塚観音堂」がありましたが、閉扉されていました。    東京大仏の案内板 九十九折状態の道 アップダウンもキツイ    お堂が見える 上赤塚観音堂 閉扉されている 赤塚公園 やがて乗蓮寺の西門に着きましたが、これを通り過ぎ南側の正門に向かいます。   西門 南側に向かう 清涼寺から450m東に進み、東京大仏の異名をとる「赤塚山慶学院乗蓮寺」の寺門に着きました。 正門の右側に、板橋区仲宿にある文殊院の閻魔像と合わせて「板橋二大閻魔」と呼ばれる「閻魔堂」があります。 閉門されていましたが、横の通用門から出入りできるようです。 境内にある板橋十景の一つ「東京大仏」は、基壇地上2m・蓮台2.3m・座高8.2m 計12.5mの阿弥陀如来坐像で、青銅製の鋳造大仏では 奈良・鎌倉に次ぐ日本で3番目の大きさを誇ります。 境内には、北村西望作金色の「福壽観音像」を収めた「観音堂」や「客殿」前の金色の「逗子」が映えています。    乗蓮寺南参道 閉じられている寺院門 閻魔堂    同 堂内 同 奪衣婆像 同 閻魔大王像    仁王門 同 門内 阿吽の仁王像 同 裏側 多聞天像・広目天像   手水舎 本堂

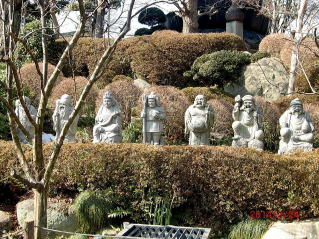

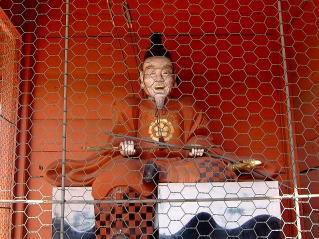

観音堂 同 福寿観音像   鐘楼 同 梵鐘 供養塔    東京大仏 同 拡大画像 七福神像 昭和五十二年(1977) 建立    客殿前の池 十三層の石塔 池の中に金色の厨子 板橋区有形文化財に登録されている「旧藤堂家渋井屋敷石造物」が境内の所々に配置されています。 伊勢国津藩の初代藩主となった藤堂高虎が豊臣秀吉政権下の朝鮮出兵で半島に渡り、その際に持ち帰った石仏達です。 境内のあちらこちらに、「がまんの鬼(天邪鬼)」「役小角」「奪衣婆」「鉄拐仙人」「文殊菩薩像」等8基のユニークな石像が配置されています。    文殊菩薩像 役の小角像 我慢の鬼像    鉄拐仙人像 奪衣婆 大黒天像と恵比寿尊像  布袋像 東京大仏を囲むように、板橋区指定有形文化財の「植村直己の墓」「板橋信濃守忠康の墓」「天保飢饉の供養塔」史跡「赤塚城二の丸跡の碑」や「浄瑠璃五代目若太夫の墓」など沢山の石仏・石塔が配置されています。    赤塚城二の丸跡の碑 供養塔 冒険家植村直己の墓    浄瑠璃五代目若太夫の墓 石仏群 郷主板橋信濃守忠康の墓    石仏群 地蔵菩薩の供養塔 同 拡大画像    石仏群 南無阿弥陀仏の供養塔 同 阿弥陀如来像 延享三年(1746) 造立    石仏群 地蔵菩薩像 石仏群

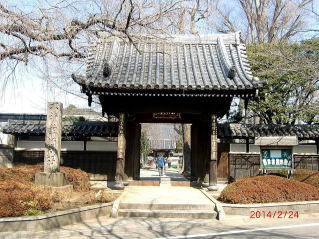

天保飢饉の供養塔 庫裏への山門 (立入り禁止) 残雪 乗蓮寺を出て東へ進み、突き当りの東京大仏通りを南下します。 東京大仏前交差点の一つ先の角を右折し少し進むと、通りの角に小堂が見えます。   東京大仏通り 東京大仏前交差点 先の角に小堂 「青面金剛像の庚申塔」と「石塔(内容不明)」を祀る、「野口庚申堂」です。    庚申堂 同 青面金剛像の庚申塔 同 (内容不明)石塔 宝暦十三年(1763) 造立 東京大仏通りに戻り更に進むと、松月院前交差点に出ます。 交差点の左角に、寺院門碑がありました。  松月院前交差点 東京大仏から500mほど南東に進み、板橋十景に選ばれる「萬吉山松月院宝持寺」に着きました。 境内3,860坪・檀家1,000戸超の、500年以上も経過した古寺であり大寺です。 寺院門から山門までの参道に、「三体の大きな地蔵菩薩像」が鎮座しています。    寺院門碑 寺院門 三体の地蔵菩薩像    同 地蔵菩薩像 1 同 地蔵菩薩像 2 同 拡大画像 享保九年(1724) 造立   同 地蔵菩薩像 3 同 拡大画像 昭和二十九年(1954) 造立 山門をくぐると、直ぐ左側には松月院幼稚園が併設されています。 幼稚園の壁に「馬頭観音菩薩坐像」が祀られていました。 正面の「中雀門」の左横奥には、歯痛の神様「塩地蔵など四体の石仏」が祀られています。    寺院門碑と山門 境内 左側は松月院幼稚園    壁に埋め込まれて観音像 同 馬頭観音菩薩坐像 同 頭部 拡大画像 文久元年(1861 造立    中雀門 七層の石塔 左側白壁塀の先にお堂    同 四体の石仏 同 青面金剛像の庚申塔と地蔵菩薩像 同 塩地蔵像と地蔵菩薩像 右)元禄十二年(1699) 造立    本堂 宝篋印塔 石仏群    聖観音菩薩像 宝篋印塔 五層の石塔 宝暦四年(1754) 造立    砲身と砲弾を模した高島秋帆顕彰碑 九層の石塔 宝篋印塔    鐘楼 同 銅鐘 井戸ポンプの手水 延寶五年(1677) 造立 境内の一角に「豊川托枳尼天」がありました。

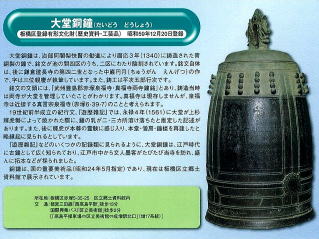

豊川托枳尼天 神社名碑 同 明神型鳥居 同 社殿 松月院を150mほど南下したところに、松月院の境外堂 東京都指定文化財の「松月院大堂」があります。 現在では「大堂(阿弥陀堂)」と「梵鐘」だけが残されていますが、創建は大同年間(806-810)と 板橋区最古といわれています。 2つある石段の右側は、江戸時代から下赤塚村の鎮守社「赤塚八幡神社」です。 明治初年の神仏分離令によって神社の参道から右は八幡社・左は大堂と分けられています。 大堂の「阿弥陀如来坐像」は、板橋区文化財として登録されています。 都内最古の「梵鐘」は、国重要美術品に登録されています。 参道の両脇には一対の「六面幢」が立っていますが、いずれも三面に地蔵菩薩像を浮き彫りにしていて 左右で六地蔵となるようです。   大堂への石段 (左側) 階段十五段の供養塔 大正十四年(1925) 造立    石段右側 青面金剛像の庚申塔 同 邪鬼を踏む 同 邪鬼の裏側 嘉永二年(1849) 造立    石段右側 地蔵菩薩坐像の供養塔 同 拡大画像 境内 七基の石造 元治二年(1865) 造立    (左より) 青面金剛像の庚申塔 同 三体の地蔵菩薩像 同 三基の庚申塔 寛文四年年(1664) 造立 不明・寛文四年(1664)・元禄六年(1693)・元禄五年(1692)・寛文二年(1662)・宝永三年(1706) 造立    鐘楼 同 銅鐘 (転写) 一対の六面幢 暦応三年(1340) 造立 延宝七年(1679)・貞享二年(1685 )造立    寺院名碑と境内 大堂 (釈迦堂) 同 阿弥陀如来坐像 (転写)    赤塚八幡神社 明神型鳥居 同 手水舎 同 社殿   境内社 稲荷社 明神型鳥居 同 社殿 東京大仏通りと東西に交わる都道446号線を右折し、東へ向かいます。 次いで、新四葉交差点を左折して 国道17号線(新大宮バイパス)を北上、都民住宅との交差点を右折します。   新四葉交差点を北上 都営住宅の交差点 松月院大堂から1,000m、都道沿いに村社「赤塚諏訪神社」の鳥居が見えます。 赤塚諏訪神社の「田遊び」は、徳丸北野神社と共に国の重要無形民俗文化財に指定されています。 「田遊びの碑」がありました。 境内社は、境内の左側に「秋葉神社」・拝殿右手奥に「薬師神社・稲荷神社・大国神社」があります。    高島通り沿いに鳥居 明神型鳥居 田遊びの碑    隋神門 同 門内 右大臣像 同 門内 左大臣像    境内 和風獅子型狛犬 百度石 明治十五年(1882) 造立    手水舎 手水鉢と水神宮の石碑 神楽殿   拝殿前 一対の石灯籠 拝殿    東参道 明神型鳥居 西参道 明神型鳥居 同 力石    境内社 秋葉神社 境内社 薬師神社・稲荷神社・大国神社 同 社殿前 和風獅子型狛犬 赤塚浅間神社の向かい側に、板橋区登録文化財の「下赤塚の富士塚」があります。 広大な諏訪神社の敷地(飛地)の一角にあり、近づいて鳥居を確認してそれとは分かりました。 富士塚には「十羅刹女神堂」と「須賀神社」があり、十羅刹女神堂の前には一対の守護像が並んでいました。 塚の高さは5m位ですが、林に覆われて全容がつかめません。 所々にボク石がある低い丘を歩く感じですが、石碑の類は方々に配置されていました。    向かいの草地 奥の一角 二基の鳥居 (手前が浅間神社・奥が御嶽神社)   守護の珊底羅大将像・因陀羅大将像 十羅刹堂 文化七年(1810) 造立    御嶽神社 神明型鳥居 同 社殿 同 脇に鈴原大神宮の石碑    浅間神社 明神型鳥居 同 社殿 林の辺りが富士塚    御室浅間大神の石碑 富士講の石碑 登山道    秋葉神社/大聖阿遊羅明王/道了大菩薩の碑 御座石浅間社の碑 角行霊神の碑    登山道 山頂 奥宮 山頂からの眺め 国道17号線(新大宮バイパス)の側道を南に戻り、1つ目の角を左折します。  国道17号線(新大宮バイパス) 下赤塚の富士塚から100m余り、「大門観音堂」があり 沢山の石仏が安置されていました。    大門観音堂 二体の地蔵菩薩像 ブロック塀に石仏が並ぶ 左)寛文十年(1670) 造立    同 三猿の庚申塔 同 聖観音菩薩像 同 二体の地蔵菩薩像と聖観音菩薩坐像 正徳三年(1713) 造立 寛文四年(1664) 造立 右)天明三年(1783) 造立    同 地蔵菩薩像 同 供養塔と地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 宝暦七年(1757) 造立 正徳五年(1715) 造立 大門観音堂から150m南に進み、「四葉観音堂」に出会いました。 よく調べていなかったもので、近隣に観音堂が「大門・四葉」と二つあることを知らず混乱しました。    境内 拝殿 水鉢    墓地前 百ヶ所観音供養塔 同 地蔵菩薩像 墓地入口 大きな聖観音菩薩像 元文二年(1737) 造立 享保八年(1723) 造立    墓地入口 お堂 同 玄道禅定開位の碑 宝篋印塔 延享四年(1747) 造立 敷地の南東の端、道路側に向いて 道標を兼ねた「文字庚申塔」が配置されていました。 台座の正面に三猿が、その右脇に「東 志むら」、左脇に「西 志らこ」 と陰刻されています。    庚申塔の幅だけブロックを開けている 三猿の庚申塔 同 台座の三猿と左右に道標 万延元年(1860) 造立 四葉観音堂の東50mほどの近くに、四葉村の鎮守社であった「四葉稲荷神社」がありました。 鳥居の先の「拝殿」の裏に、瑞垣に囲まれ独立した朱の「本殿」を見ることが出来ました。    神社名碑と明神型鳥居 境内 お稲荷さま    小祠 水神宮の碑 手水舎    拝殿前 一対の石灯籠 拝殿 本殿  境内社 菅神社と八雲神社 本殿の横は 板橋区登録文化財の「木曽御嶽塚」で、三笠山碑と八海山碑などの木曽御嶽山に関連する石碑がが祀られています。    御嶽神社 神明型鳥居 木曽御嶽塚 同 三笠山の石碑    同 御嶽山大神と御嶽山座王大権現の石碑 同 八海山大神の石碑 同 清瀧の石碑 南へ進み、都道446号線との交差点を左折します。   直ぐの交差点 都道446号線 四葉二丁目ドラックストア一本堂の角に、「庚申塔」のお堂がありました。    ドラックストアの角 庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 元文五年(1740) 造立 斜向かいの紅梅公園の南東角に「番場口の庚申塔」、南西角に「御大典記念道標碑」があり、共に道標を兼ねています。 「番場口の庚申塔」の台座左側面に、「東 ふきあげ道/にしだい道」と陰刻があります。 「御大典記念道標碑」の下部に、「右 戸田赤羽道 / 前 成増停車場/白子川越 道 / 左 白子観音道」と陰刻があります。    紅梅公園の南東角に庚申塔 番場口の庚申塔 同 台座左側面に道標 文久二年(1862) 造立   御大典記念道標碑 同 石碑の下部に道標 大正四年(1915) 造立 紅梅公園西を走る徳丸石川橋通りを南に進むと、松月院通りとの交差点にでます。 交差点の左角に、「延命地蔵」を祀る覆屋がありました。    松月院通りとの交差点 延命地蔵尊像 同 拡大画像 文化九年(1812) 造立 交差点を左折し、松月院通りを東へ進みます。  松月院通り 四葉稲荷神社から680m、豊島八十八ヶ所霊場35番札所の「紅梅山来迎院安楽寺」に着きました。 山門は閉まっていたが、奥の長屋門から境内に入ることができました。 「本堂」の前に、「興教大師と弘法大師」が向かい合って配置されていました。    寺院名碑と山門 門前 弘法大師の石碑 門前 聖観音菩薩像    実質入口の長屋門 宝篋印塔 九層の石塔    本堂 興教大師と弘法大師 宝篋印塔   鐘楼 同 梵鐘 享保三年(1718) 造立    墓地の一角 同 聖観音菩薩立像 同 如意輪観音菩薩像と二体の地蔵菩薩像 延宝二年(1674) 造立 北東に向かうと、茂みに隠れて小さな「稲荷神社」がありました。    道路沿いに神社 樹に挟まれて入りづらい 社殿 南へ進むと、安楽寺の墓所があり閉門されていましたが、門越しに拝観させていただきました。 門の前には、墓地の番人のごとき「仁王像」が立ち、右側の覆屋に「六地蔵」が並んでいます。    閉門している墓所 一対の仁王像 左像の脇に力石 (四拾貫) 享保十二年(1727) 造立   六地蔵像 同 拡大画像 享保四年(1719) 造立 松月院通りの徳丸七丁目交差点を右折し、南へ進みます。 一つ目の角を左折し、少し進むと左側に石仏が見えました。    松月院通り 徳丸七丁目交差点 松月院通り 一つ目の角を左折 やがて石仏が見える 駐車スペースの脇に、解説石板付きの「青面金剛像の庚申塔」がありました。   駐車スペースの脇に庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 宝暦二年(1752) 造立 安楽寺から400mで、徳丸・高島平・新河岸地区の氏神様「徳丸北野神社」に着きました。 一之鳥居の先に、境内社「徳丸出羽三山神社」の領域があります。    明神型一之鳥居 天満宮の石碑 紅梅がきれい    境内社 天王様 同 社殿 當山供養塔の碑    徳丸出羽三山神社 荒澤不動明王の石碑と三祓聖霊の碑 社殿    不動明王像の線彫り 不動明王坐像 湯殿山の石碑 徳丸北野神社の「田遊び」は、国重要無形民俗文化財となっていて、二之鳥居の脇に「田遊びの碑」があります。 西参道にかけて、境内社「須賀神社・稲荷神社・杵築神社・天祖神社・石上神社・三峯神社・浅間神社」が鎮座しています。    寺院名碑と明神型二之鳥居 田遊びの碑 手水舎   境内 同 拡大画像 石灯籠    拝殿 拝殿前 宋風獅子型狛犬 本殿 文久三年(1863) 造立    境内社 同 稲荷神社 同 三峯神社    同 天祖神社・石上神社 境内社 明神型鳥居 同 稲荷神社    同 拡大画像 稲荷さま 同 祖霊社 同 須賀神社   境内社 水神社 同 拡大画像 境内社の先には、1m強の小さな「徳丸の富士塚」があります。 6段の石敷き登山道の先に鎮座する「石祠」を囲むボク石(溶岩)のみが、富士塚の存在を示しています。    富士塚全容 登山道 石祠  横からの山頂 西側参道の鳥居の傍に、青銅の「撫で牛」が配置されています。 表情が可愛らしく、頭を撫でさせて頂きました。    西側参道 明神型鳥居 脇に撫で牛 手水舎 西側参道を出て、北西の行き止まりの道に、「豊川稲荷大明神」の鳥居が見えました。 鳥居の先に、小さな「社殿」があります。  脇道の先に鳥居    明神型鳥居 社殿 脇に牛頭大王の石碑 松月院通りと並行して走る 徳丸槙の道にでます。 先の信号を左折し、徳丸通りを前谷津川緑道に向かいます。   徳丸槙の道 先の信号を左折 徳丸通り 前谷津川緑道の植え込みの前に「大山不動明王の石塔」が立っていました。 板橋区教育委員会による解説板によると、石塔の上に不動明王像が乗っていたとのこと。    前や津川緑道 緑道沿いに石塔 大山不動明王の石塔 文化元年(1804) 造立 前谷津川緑道を北へ進むと、大きな門柱の奥に二基の「庚申塔の覆屋」が見えました。  通りを左(南)に入ると覆屋が    小堂に二体の石仏 同 青面金剛像の庚申塔 同 馬頭観音像 享保十二年(1727) 造立 享保十二年(1727) 造立 徳石公園の信号を左折し西へ向かうと、どういう経緯か 駐車場奥のコンクリート壁の中程に「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。  徳石公園の信号    コンクリート壁に庚申塔 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 北へ、徳丸槙の道を渡り 「徳丸三ツ和公園」を目指します。 途中 脇道の坂道を下ると、「安養寺」の建物がありました。 シャッターが閉まっていました。

徳丸槇の道を横切る 坂道を下る 安養寺 徳丸北野神社から450m、徳丸三ツ和公園の北東角の覆屋に「窪口の庚申塔」が祀られています。 長い間安楽寺参道入口脇に立っており、平成17年にこの場所に移動したとのこと。  徳丸三ツ和公園    公園の角に庚申塔の覆屋 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 寛延三年(1750) 造立 台石の右側面には「北 赤塚 吹上道」、左側面には「 左 ねりま いたばし道」と陰刻がされています。

石川橋公園    植え込みに庚申塔 庚申塔 同 側面の道標 嘉永五年(1852) 造立 石川橋公園の道路を挟んで東の向かい側に「開進堂霊園」がありました。 かなりの傾斜地で 急な階段を上った先の墓地に、三体の「丸彫地蔵菩薩像」を収めた覆屋がありました。   公園向い側 開進堂霊園の名碑     三体の地蔵菩薩像 同 文化四年(1807) 造立 寛政十二年(1800) 造立 寛延二年(1749) 造立 公園端を南北に走る徳丸石川通りとの交差点を渡り、徳丸槙の道を更に進みまかす。

徳丸石川橋通りとの交差点 徳丸槙の道 通りに面して、日本庭園と茶室の「徳水亭」がありました。 ひと時、瀧の音色に心が休まりました。    入口の門 園内 紅梅がちらほら 残雪も絵になる    丘から茶室を望む 趣豊かな瀧の音色 紅梅と白梅 通りを挟んで、水車小屋と水田を再現した公園「水車公園」へと続きます。    水車公園の入口 石灯籠 炭焼き窯    水車小屋 園内の石畳 枯れ瀧 水車公園の北東の端は、徳丸槙の道のハズレになります。 ここから北へ向かって坂道を上ると、解体整地中の先のコンクリート壁の角に「三基の庚申塔」が仮置きされていました。   坂道を上る 元の安置場所は整地中     コンクリート壁の角に三基の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 三猿の庚申塔 宝永元年(1704) 造立 元禄元年(1688) 造立 貞享元年(1684)造立 徳丸槙の道の先は 道幅が半分位に狭まり、再び国道17号線(新大宮バイパス)に出ます。   徳丸槙の道の先の道 新大宮バイパス 新大宮バイパスを渡り 西の側道に入り北に進みます。 直ぐ先の坂道を斜め左にいくと、「青面金剛像の庚申塔」と二基の「三猿の庚申塔」が並んでいました。    道の一角に三基の庚申塔 青面金剛像の庚申塔 二基の三猿の庚申塔 元禄十六年(1703) 造立 貞享五年(1688)・宝永七年(1710) 造立 赤塚中央通りへ向かう途中、二叉路角のブロック塀に組み込まれて「庚申塔」が祀られていました。    二叉路の角に 壁に組み込まれた青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 正徳三年(1713) 造立 二叉路を右へ進み、赤塚中央通りの信号を右折します。  赤塚中央通りの信号 通りに面して地蔵堂があり、「元塚地蔵尊」が祀られています。   地蔵堂 同 元塚地蔵尊 下赤塚駅に向かう赤塚中央通りを駅方向(南)に進みます。  赤塚中央通り 徳丸三ツ和公園から1,400m、赤塚中央通りを東側へ入った細い路地沿いに、「成田山不動大教会」がありました。 「大教会」の名称からキリスト教の教会をイメージしましたが、成田山新勝寺の布教所とのこと。 塀などの囲いが無く、開放的な空間です。    寺院名碑と参道 本堂 本堂前・制吐迦童子像と矜迦羅童子像    三十六童子の石碑 八大童子の石碑 開眼不動明王安置の石碑    平和観音堂 同 魚籃観音菩薩像 同 拡大画像    身代不動尊のお堂と石碑 同 地蔵菩薩像 同 身代不動尊の石碑   百度石 弘法大師霊場の石碑 赤塚中央通りのファッションかとうの店先に、「二基の庚申塔」が並んでいました。   ファッションかとう 大日如来を表す梵字の石碑、青面金剛像の庚申塔 右)宝暦四年(1754) 造立 駅前の下赤塚交番前交差点から左手に、「中田出世稲荷神社」の鳥居が見えました。 後で、地元の旧家中田家個人所有の社と知りました。    明神型一之鳥居 明神型二之鳥居 手水舎    朱の明神型鳥居 社殿前 お稲荷さま 社殿 再び赤塚中央通りに戻り、駅へと向かいます。  下赤塚交番前交差点 下赤塚交番の斜め前に、庚申塔が見えます。 ビルの隙間に、かなり剥落が進んだ「文字庚申塔」がありました。   ビルの隙間に石碑 同 文字庚申塔 安政四年(1857) 造立 成田山不動大教会から200m足らずの 東武東上線下赤塚駅に着いたのは、16時30分でした。  下赤塚駅北口 今回は、板橋区の富士塚を中心に回る予定で計画を組みましたが、「赤塚・徳丸・四葉」地区には、調べていなかった庚申塔の類が多く ついつい寄り道をし10Km強の歩行となり 大幅に時間も要しました。 たまたま、コースの近くにあるものだけを拝観しましたが、後で調べてみるとかなりの庚申塔などが安置されていることがわかりました。 また、3つの富士塚のほか 2つの御嶽塚が拝観できたのはラッキーでした。 |