| 上野 寛永寺巡り |

|

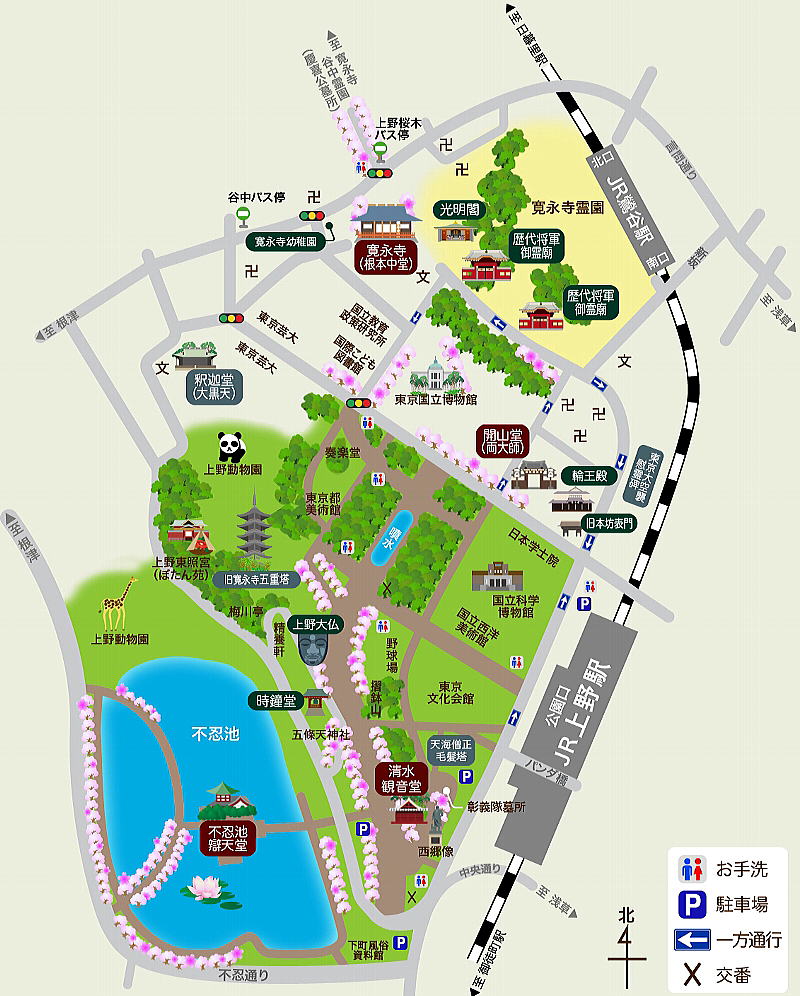

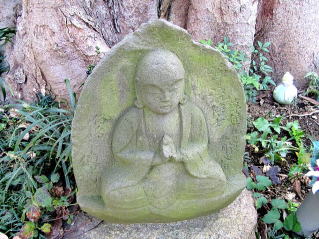

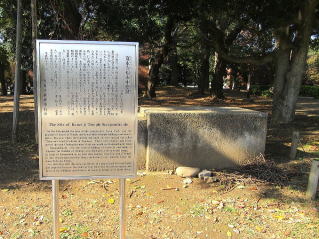

そろそろ家内と一緒に都内巡りをと思い、手始めに 知っているようでジックリと巡ったことがない上野公園を選びました。上野公園には、東京国立博物館・国立西洋美術館・国立科学博物館・上野動物園などの文化施設が集中していますが、徳川家光が鬼門を封じるために建てた「東叡山寛永寺円頓院」があります。 寛永寺は、徳川歴代将軍15人のうち6人が眠る祈祷所・菩提寺で、全盛期は上野公園のほとんどが寺域で、30余の堂塔伽藍と36の子院を誇っていました。当時の年号をとって寺号を「寛永寺」としたのことです。 寛永寺には、「根本中堂・開山堂(両大師)・清水観音堂(国指定重要文化財・不忍池辯天堂・德川歴代将軍御霊廟(国指定重要文化財)・旧本坊表門・上野大仏(パゴダ)・時鐘堂(時の鐘)・天海僧正毛髪塔・旧寛永寺五重塔・浅間山観音堂(群馬県吾妻郡)」等の史跡や伽藍があり、「真如院、寒松院、林光院、吉祥院、・泉龍院、修禪院、現龍院、見明院、福聚院、本覺院、元光院、東漸院、覺成院、春性院、等覺院、養壽院、津梁院、圓珠院、護國院」の19の子院があります。  10時、平日にもかかわらず人でごった返す上野駅公園口を出ました。。 皆さんの目指す動物園・美術館・博物館方向とは異なる、静かな北東方向に向かいます。 国立科学博物館敷地に道路に沿って、「ロケット用ランチャ(ロケットの発射台)」が展示されていました。    上野駅公園口 国立科学博物館 ラムダロケット用ランチャー 都道452号線と交わる交差点を左折すると、鉄柵にの先に「東叡山輪王寺門跡の石碑」があり、そのの先に「黒門」として知られる国指定重要文化財の「旧寛永寺本坊表門」が見えます。 更に 奥には、寛永寺の檀信徒会館「輪王殿」が見えます。    輪王殿角の交差点 東叡山輪王寺門跡の石碑 旧本坊表門 敷地続きに、「東叡山輪王寺」別称「開山堂(両大師)」があります。 寛永寺の諸堂で開山堂(両大師)だけ「輪王寺門跡」です。 山門を入って右側に、三体の仏像が祀られる「阿弥陀堂」があります。右から「南無虚空蔵菩薩坐像・南無阿弥陀如来坐像・南無地蔵大菩薩立像」が並んで配置されています。脇に「銅鐘」が置かれていました。 阿弥陀堂の反対側には、二体の石像地蔵菩薩像が安置される「地蔵堂」があります。 現在の「本堂」は 平成五年に再建された新しい雰囲気ですが、鐘楼の「「梵鐘」は 江戸初期の年代物です。 境内には、、大猷院(家光)霊廟に奉献された二対の「青銅灯籠」銅製の「法華塔」「寝釈迦石」鐘楼のような「井戸」「鐘楼」などが配置されています。   山門 佛共社の石塔と祈武運の碑    阿弥陀堂 同 堂内 三尊像 同 銅鐘    一対の銅燈篭 銅製の法華塔 同 拡大画像    地蔵堂 同 厄除け地蔵像と地蔵像 手水鉢    一対の銅燈篭 本堂(開山堂) 寝釈迦石    手水舎 同 龍度水 同 手水鉢を支える獅子    石で蓋をされた井戸 鐘楼 同 銅鐘 正保二年(1646) 造立 慶安四年(1651) 造立 谷中から移築された「幸田露伴旧宅の門」をくぐると、多目的会館「輪王殿」の広い前庭にでます。 ここからは、「寛永寺旧本坊表門(黒門)を内側から見ることができます。    幸田露伴の旧宅の門 内側から黒門 輪王殿 更に通りを進むと、日本と東洋の文化財が収集保管・展示公開される 日本最古の博物館「東京国立博物館」があります。 広い敷地には「本館・表慶館・東洋館・平成館・法隆寺宝物館」の5つの展示館と、資料館その他の施設があります 今日も各展示館では、「京都大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」「世界文化遺産 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」などが催されていて、また「秋の庭園開放」もあり切符売り場では列をつくっていました。    都道452号線を進む 東京国立博物館 表慶館 東京国立博物館の隣に、鳥取藩池田屋江戸屋敷の正門「旧因州池田屋敷表門(黒門)」がありました。屋根は入母屋造、門の左右に向唐破風造の番所を備え、大名屋敷表門では東京大学赤門と並び称されています。 更に進んだ黒田記念館交差点角に、かっての京成電鉄本線「博物館動物園前駅」駅舎がありました。駅舎は 今年「東京都選定歴史的建造物」に選ばれています。 交差点を右折すると、わが国初の国立の児童書専門図書館「国立国会図書館国際こども図書館」があります。    旧因州池田屋敷表門黒門 旧京成電鉄 博物館動物園前駅 国立国会図書館国際こども図書館 国際こども図書館の角を左折すると、目的の「寛永寺根本中堂」にでます。 根本中堂は、彰義隊の戦争の際に焼失していますので、川越喜多院の本地堂を移築し再建されたものです。 東京都指定旧跡「 また、境内の両側に一対の「石盥盤」とこれまた一対の「銅灯篭」が配置されています。    根本中堂 寺院門碑 境内 一対の石盥盤 元禄十一年(1689) 造立    一対の銅灯篭 一対の銅製天水桶 本堂    境内の右側 お堂 同 了翁禅師像    亀趺の上 了翁禅師塔碑 茶筅塚 乾山深省蹟と尾形乾山墓碑    蟲塚 宝篋印塔 聖観音像 (磁海僧正墓)    二個の鬼瓦 同 寛永寺根本中堂の鬼瓦 同 旧本坊表門鬼瓦「阿」形    石仏群 同 三体の地蔵菩薩像 同 六地蔵像   鐘楼 同 銅鐘 延宝九年(1681) 造立 本堂の裏手に、徳川慶喜が蟄居していた「書院」があります。 ここで、物知りおじさんに捕まり、20分ほど寛永寺・東京国立美術館の催事について薀蓄を聴かされました。最後に、「浄名院の八千体地像は必見。やが中国観光客に知れるとゆっくり観賞できなくなる。今の内にゆっくり見ておきなさい。」と促されました。(もともと巡拝のコースに入れていましたが…。)  書院    書院前 石燈籠 石灯篭周りの石仏 書院の左側は、谷中霊園への道です。 道を隔てるように言問通りが走っていますが、直ぐの上野桜木二丁目交差点の角に「お導き地蔵」が祀られていました。    上野桜木二丁目交差点 お導き地蔵の一角 同 地蔵尊像 谷中霊園に向かう直ぐに、、寛永寺三十六坊の一つ「東叡山浄名院」(通称:へちま寺)の寺院門がありました。 境内には、「八万四千体地蔵」「江戸六地蔵六番」など見所が満載のようです。 東門からの参道を行くと、近代的なコンクリート造りの「本堂」がありましたが、横を見ると「山門」がありました。 改めて、言問通りの表参道から訪問させていただきました。     谷中霊園側 寺院門 本堂 本堂前 石灯篭    言問通り側 参道 八萬四千體地蔵尊安置の石碑 摂僧大界の石碑   不許葷酒入山門の石碑 山門 境内には、「八万四千体地蔵」と謂われる多くの地蔵菩薩像がところ狭しと安置されています。 八万四千体地蔵というものの 実際の数は84,000体ではなく、「たくさんの」という意味で名づけられているようで、それでも約半分の四万八千体以上の石地蔵が安置されているようです。各地蔵には番号が記載してあり、浄名院にある台帳で管理しているとのこと。 境内左側の「地蔵堂」には、八万四千体のお地蔵様を代表する「総本尊地蔵」が鎮座しています。 「六地蔵巡り」という幟が各所に見受けられ、この場所で江戸六地蔵を巡る代替行為ができるということのようです。 遠目には壮観な風景ですが、よく見るとどの“お地蔵様”も風化が激しく、浮き彫りの輪郭が分からないほど剥落が進んでいる物も数多くありました。   境内 地蔵堂    同 堂内 総本尊地蔵 同 拡大画像 同 脇侍 制多迦童子と矜羯羅童子    六地像巡り 第一番最初の地蔵尊像 同 拡大画像 線彫りの地蔵尊像    ------------------------------------------------ 言問通り塀沿い(南側)の地蔵尊 -----------------------------------------------    ------------------------------------------------ 言問通り塀沿い(南側)の地蔵尊 -----------------------------------------------    六地像巡り 第二番地蔵 塔婆地蔵 同 拡大画像 (五輪塔と六地蔵が陰刻) 地蔵尊群    六地像巡り 第三番地蔵尊像 同 拡大画像 線彫りの三地蔵尊    ------------------------------------------------- 言問通り塀沿い(南側)の地蔵尊 -----------------------------------------------    六地蔵巡り 第四番地蔵尊像 妙運大和尚 同 拡大画像 馬頭観音菩薩像   六地像巡り 第五番地蔵尊像 同 拡大画像    ------------------------------------------------------ 西側壁沿いの地蔵尊 ---------------------------------------------------   六地蔵巡り 番外 同 拡大画像 (弘法大師像)   中央部に整然と並ぶ地蔵尊 南西→ 二基の地蔵尊坐像   地蔵尊坐像1 台座の六地蔵像    地蔵尊坐像2 台座の六地蔵像 中央部に整然と並ぶ地蔵尊 北西→    六地像巡り 第六番地蔵尊像 北側壁沿いの地蔵尊 供養塔 著名人の地蔵尊寄進も沢山ありました。    陸奥宗光寄進の地蔵尊 犬養毅寄進の地蔵尊 徳川家寄進の地蔵尊   北白川宮親王寄進の地蔵尊 三井財閥寄進の十二地蔵尊 また、厄除け祈願の「あらい地蔵尊」「身代り地蔵尊」「子授け安産地蔵尊」咳や喘息に効験がある「へちま地蔵尊」「めぐみ地蔵尊」「水子地蔵尊」なども、各所に配置されています。    あらい地蔵尊 同 拡大画像 同 線彫りの地蔵尊像    身代り地蔵尊像 同 拡大画像 四万八千五十番目の地蔵尊像   子授け安産地蔵尊像 同 拡大画像   へちま地蔵尊像 同 拡大画像   めぐみ地蔵尊像 同 拡大画像   水子地蔵尊像 同 拡大画像 墓地の中央部に、三基の「宝塔」が聳えていました。    --------------------------------- 中央部の地蔵尊 --------------------------------- 三基の宝塔    同 宝塔1 同 多宝塔2 同 宝塔 山門を入って左側に、東京都指定有形文化財で江戸六地蔵の第六番「銅造地蔵菩薩坐像」がありました。 これまで伺った江戸六地蔵は、街道筋(東海道・甲州街道・日光奥州街道・中仙道・千葉街道)の寺院に鎮座していましたが、浄名院の地蔵六番は 街道筋とはいっても言問通りです。実は江戸六地蔵の六番は、深川にあった富岡八幡宮の別当寺永代寺にありましたが、明治の神仏分離令によって永代寺が廃寺となり 六番地蔵も破壊されてしました。そのため、浄名院に江戸六地蔵が新たに建立され、代仏として加わったものだということです。 そのほかにも、「磨崖仏」「石大黒天」「伏見稲荷大明神」「閻魔地蔵」「石庚申(神猿)」「不動明王像」など多くの石造も観賞できました、    、 「江戸六地蔵」の六番地蔵尊 同 拡大画像 磨崖仏   石大黒天像 同 拡大画像   伏見稲荷大明神 同 狛犬    閻魔地蔵 同 拡大画像 石塔   石庚申 同 拡大画像   不動明王像 同 拡大画像 再び寛永寺に戻り、本堂と書院を繋ぐ渡り廊下の下をくぐって寛永寺霊園に向かいます。 霊園の広い敷地の奥は閉扉されていて、その先に永代供養墓・納骨堂の「光明閣」が見えました。 その隣に、国の重要文化財 「常憲院殿(徳川綱吉)霊廟勅額門」がありました。    本堂と書院の渡り廊下 霊園の広い敷地の先は閉扉 光明閣    ------------------------------------------------ 常憲院殿(徳川綱吉)霊廟勅額門 ----------------------------------------------- 宝永六年(1709) 建立    塀に沿って阿弥陀如来坐像 同 拡大画像 徳川家之墓がありました    --------------------------------------------------------- 霊園内の石仏 -----------------------------------------------------   ---------------------------------- 霊園内の石仏 ---------------------------------- 霊園を出て、霊園の塀沿いに南東へ進みます。 右側は 柵を隔てて東京国立博物館で、庭園散策のグループと何度か目が合いました。 やがて左側の閉扉越しに、国の重要文化財「厳有院殿(徳川家綱)霊廟勅額門」を見ることが出来ます。   ;霊園の塀沿いに進む 東京スカイツリーも見えます    厳有院殿(徳川家綱)霊廟勅額門 左右2基づつの石灯篭 延宝九年(1681) 建立 突き当りを右折すると、寛永寺の子院が並ぶ一角になります。 その中の一つ「林光院」の表門は、徳島藩の某大名の江戸藩邸を移築したものです。 そのまま進むと、開山堂横の都道452号線に戻りました。    林光院 表門 同 門前の石灯篭 同 井戸    寛永寺子院が並ぶ通り 通りの脇に石灯篭 都道452号線 花々に彩られた噴水広場の大噴水越しに見る「東京国立博物館」は、日本離れした雄大な風景に溶け込んでいます。 メイン通りの左側に、ル・コルビュジエの建築作品の構成資産として世界文化遺産に登録されている 「国立西洋美術館」があり、その向かい側に東京都立のホール「東京文化会館」があります。

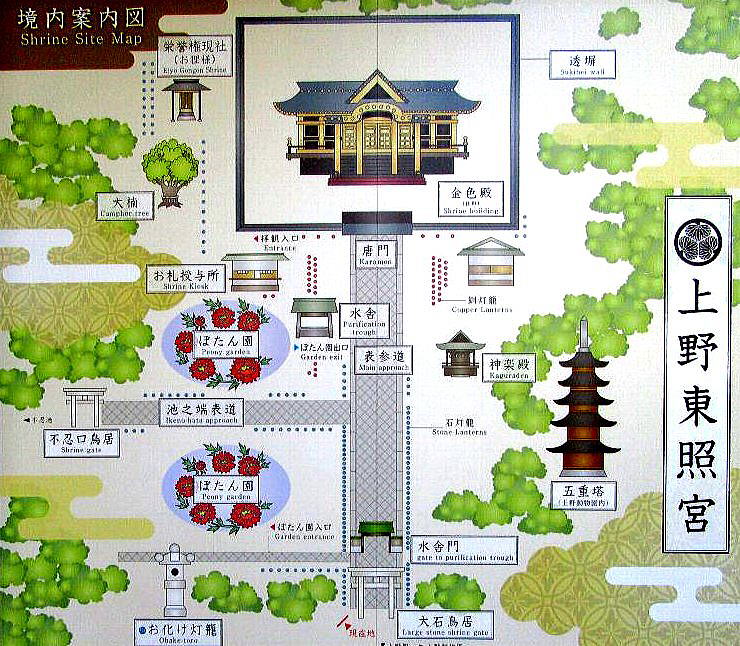

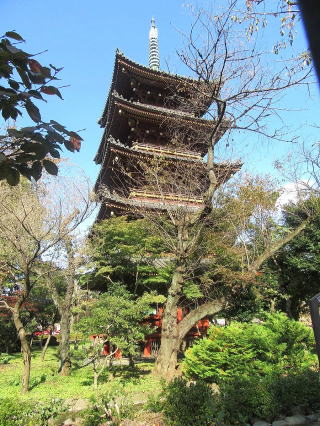

大噴水 国立西洋美術館 東京文化会館 メイン通りの右側には、「寛永寺根本中堂跡」「上野動物園」があります。    寛永寺根本中堂跡 動物園前の石灯篭 動物園入口 動物園と隣り合って「上野東照宮」があります。 2013年「谷中七福神巡り」の際に、「護国院・上野東照宮・花園稲荷神社・五條天神社・弁天堂・清水観音堂」を巡っています。今回は、2014年に国の重要文化財「金色殿(社殿)」及び「唐門」の改修が終わったこともあり再度拝観させていただきました。  表参道の国指定重要文化財「大石鳥居」をくぐり 左側に行くと、高さ6.06m・笠石の周囲3.6mの「お化け灯籠」があります。信濃国長沼藩初代藩佐久間勝之が 上野東照宮に奉納したもので、京都南禅寺・名古屋熱田神宮に寄進した大燈籠と共に「日本三大燈籠」と呼ばれています。 表参道に戻ると、直ぐに 社殿の前にある水舎の上屋根を移築した「水舎門」があります。 水舎門をくぐると、参道の両側に 大名寄進の280基もの「石灯篭」が配置されています。 参道の中ほどから柵越しに、高さ36mの「旧寛永寺五重塔」を見ることが出来ます。 「手水舎」の向かいに、手水舎に似た「鐘楼」があり酒井八右衛門(狛犬石工)寄進の大鈴が架かっていました。 その先には、大名寄進の48基の国指定重要文化財「青銅灯篭」が整然と配置されています。    大石鳥居 お化け灯篭 水舎門 寛永十年(1633) 造立 寛永八年(1631) 造立    参道の左右に石灯篭 五重塔 寛永十六年(1639) 再建    参道 神楽殿 手水舎    鐘楼 同 鈴が架かっている 青銅灯篭  和風獅子型狛犬 大正三年(1914) 造立 参道の正面に輝く国指定重要文化財「唐門」は 金箔を多く使っており、社殿と共に「金色殿」とも呼ばれています。 唐門両側の6基の「青銅灯篭」は、内側より紀伊・水戸・尾張の徳川御三家より2基ずつ寄進されたものです

また、唐門を中心に 社殿の東西南北を囲んでいる「透塀」も、国の重要文化財に指定されています。唐門の左側に、社殿の拝観受付口があり拝観料は500円でした。 国指定重要文化財の「社殿(本殿・幣殿・拝殿)」は、徳川家光が改築したもので 上野戦争や関東大震災や第二次世界大戦でも焼失を免れています。   唐門 同 左甚五郎の「昇り龍・降り龍」 慶安四年(1651) 改築    唐門両脇に御三家寄進の銅灯篭 社殿拝観受付   唐門の裏側 同 鶏と太鼓の透かし彫    拝殿 本殿-幣殿 透塀 慶安四年(1651) 造立 慶安四年(1651) 造立 慶安四年(1651) 造立 社殿左側の透塀の先に「栄誉権現社」(お狸様)があり、大奥で大暴れしたお狸様が祀られています。 他を抜くという意味で、受験の神様といわれているようです    栄誉権現社 同 社殿 同 袈裟をかけたお狸様 不忍口鳥居は、江戸城紅葉山にあった東照宮の鳥居を移築したものです。ここをくぐり、帰路につきます。  不忍口鳥居 寛永三年(1626) 造立 途中、2013年に巡った「上野大仏・花園稲荷神社・清水観音堂」をサッと拝観しました。 中華料亭「翠鳳」で遅い食事を済ませ、西郷隆盛像の前の「UENO3153(西郷さん)ビル」経由で 上野駅不忍口に戻ったのは 14時でした。    西郷隆盛像 UENO3153ビル屋上口 上野駅不忍口 家内のペースで上野公園を巡りましたので、3Kmほどの散策でしたがゆったりと時間が流れました。 |