| 港区七福神巡り1 |

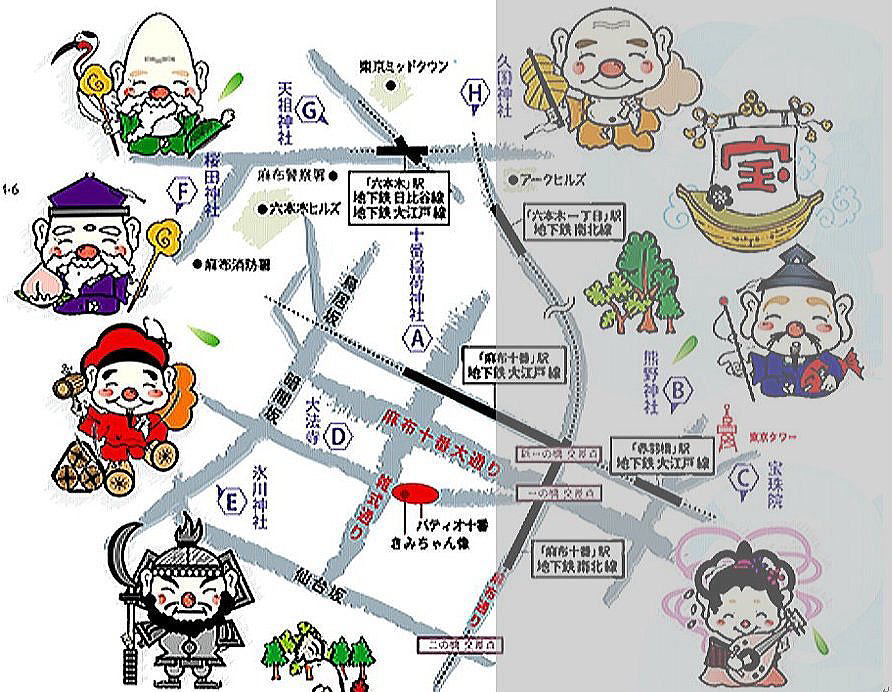

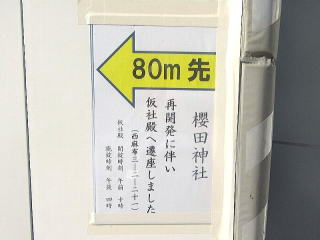

| 港七福神めぐりは昭和8年発足の「麻布稲荷七福神詣」を始めとします。 戦争の影響により昭和15年で中断しますが、昭和41年に巡拝所を再編し、「港区七福神めぐり」として再開しました。七福神に加え、宝船を含めた8カ所をめぐるのが特徴で、東京タワー、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、麻布十番商店街といった観光名所に立ち寄ることができるのも楽しみの一つです。 港区七福神めぐりは、宝船の巡拝所を加え七福神を祀る神社6社と寺院2寺で構成されています。 今回も体力を考慮して2回に分け、福禄寿の「天祖神社」・寿老神の「櫻田神社」・毘沙門天の「麻布氷川神社」・大黒天の「大法寺」そして宝船の「十番稲荷神社」の5か所を巡ります。  9時40分、都営地下鉄大江戸線六本木駅地上口7番(東京ミッドタウン前)からのスタートです。 東京ミッドタウン前交差点を南北に走る外苑東通り(都道319号線)の向かいの路を進みます。   大江戸線六本木駅地上口7番 東京ミッドタウンのビル群   向かいの道を行く セブン-イレブン六本木駅北店の前に石仏 セブン-イレブン 六本木駅北店の前に、小さな「地蔵菩薩像」がポツンと祀られています。   ポツンと地蔵菩薩像 同 拡大画像 外苑東通りに戻り北へ、1つ目の路を左折し龍土町美術館通りを西へ向かいます。 右側の奥に鳥居が見えます。    外苑東通りに戻り次の道を左折 龍土町美術館通り 鳥居が見える 港区七福神の福禄寿を祀る「竜土神明宮 天祖神社」です。 毎夜、品川沖から龍がお灯明を献じた故事から龍土神明宮とも呼ばれており、江戸城改築に伴い現在地へと遷座しました。 複合ビルの狭間にある神社ですが、鳥居前には広めのスペースが確保されていて開放感があります。 玉垣の前には清流の井戸が配置されていて、汲み上げポンプでOLが水筒に井戸水を汲み上げていました。 鳥居をくぐると、社殿への石段が控え左右に「一対の宋風獅子型狛犬」が配置されています。 石段を上がると右側には、「手水舎」が配置され、手水鉢に乗る大きな龍の口から手水が流れています。 正面には、神明造の重厚感ある「拝殿」が建っています。 拝殿左横のおみくじ結処には、青銅の心願成就の「龍灯篭」が配置されています。    前景 神社名碑 青龍の井戸 神明型鳥居   境内 一対の宋風獅子型狛犬 嘉永四年(1851) 造立   手水舎 大きな龍が乗る手水鉢 弘化三年(1846) 造立    拝殿 同 左側面(右側に本殿) 龍灯篭 石段上の直ぐ右側に、港区七福神の福禄寿を祀る 境内社「満福稲荷神社」が配置されています。    主の明神型鳥居群 手水鉢 一対の神狐像  社殿 神社前の龍土町美術館通りを左折し南へ向かいます。 突き当りを右折すると、山門が見えます。    龍土町美術館通りを左折 突き当りを右折 山門が見える 「川勝山學了院法庵寺」です。 重厚な山門をくぐり境内に入ると、左側に「魚縁供養塔」が配置され、塔の台石の左右に「弘法大師像」と「地蔵菩薩像」が祀られています。 山門入って直ぐ右側には、丸彫りの「地蔵菩薩像」が配置されています。 正面には、重厚な山門とは対照的にコンクリート造ののシンプルな「本堂」が建っています。   山門 境内左側    同 魚縁供養塔 同 左側 弘法大師像 同 右側 地蔵菩薩像   境内右側 同 地蔵菩薩像   本堂 宝塔 来た道を戻り南へ向かいます。 突き当りを左折し東へ進むと、縁結びの神として知られる島根県の出雲大社の御分霊を祀る東京唯一の分祠「出雲大社東京分祠」の建物が見えます。 更に進み、六本木通り(都道412号線)=高架は首都高速3号渋谷線 を右折します。 六本木六丁目交差点の先にある横断地下道をくぐり、六本木通りを渡ります。 マクドナルド六本木ヒルズ店の角を左折し、西麻布と六本木の間を走るテレビ朝日通りを南へ進みます。 六本木ヒルズの一画にあるグランドハイアット東京前に設置されている「高山流水-立体山水画(ツァイ・グォチャン)」のパブリックアートが目を惹きました。 通りを挟んで向かい側は、西麻布三丁目北東地区市街地再開発の対象になっていて工事が進んでいるようです。 この地区にある「長幸寺」「妙善寺」「桜田神社」も範囲内に含まれます。    南へ向かう マンションの入口に石灯篭 突き当りを左折    東へ進む 出雲大社東京分祠 六本木通りを右折    首都高速3号渋谷線 横断地下道入口 同 地下道    横断地下道出口 マクドナルド六本木ヒルズ店の角を左折 六本木ヒルズビルを仰ぎ見る    グランドハイアット東京前 パブリックアート 西麻布三丁目北東地区再開発工事地区 「日通山妙善寺」の入口は、マンションの入口になっているようで工事フェンスがありません。    寺院門(?) 用水桶 本堂 港区七福神の寿老神を祀る「櫻田神社」は、工事フェンスで覆われています。 仮社殿は、80m先に移動されていました。   工事フェンスの隙間から鳥居が見える 移転のお知らせ    仮社殿 同 入口 同 社殿 仮社殿の斜め先に、山門が見えます。  山門が見える 「一向山三光院専称寺」です。 新撰組の沖田総氏のお墓があることで有名なお寺とのことですが、参道の先には施錠された鉄扉があり拝観を断念しました。    山門 境内 本堂  沖田総氏の墓(転写) 更に進むと、御府内八十八ヶ所霊場27番の「瑠璃山正光院」があります。    寺院門 石灯篭 本堂 更にテレビ朝日通りを南に進むと、中国を代表する都市を描いた壁画が続く「中華人民共和国大使館」があります。 愛育病院前交差点の先は、有栖川宮家の御用地であった有栖川宮記念公園です。 公園の横を緩やかに上る木下坂を南西に進むと、有栖川宮公園前交差点に出ます。 更に進むと、曲り角の先に鳥居が見えます。    テレビ朝日通りを南へ けばけばしい壁画 中華人民共和国大使館    愛育病院前交差点 木下坂坂下の標柱 有栖川宮公園横の木下坂    園内 御料池 有栖川宮公園前交差点 鳥居が見える 広尾の鎮守「広尾稲荷神社」です。 慶長年間(1596年-1615年)に創建と伝わり、二代将軍徳川秀忠が鷹狩をした際に当地に立ち寄り稲荷神を勧請したとのこと。 鳥居の左横に、皇紀二千六百年記念献燈の「常夜燈」が配置されています。 右側には、道路側の玉垣に沿って「一対の和風獅子型狛犬」「手水舎」「一対の石灯篭」そして木造明神造の「拝殿」と続いています。   前景 明神型鳥居 昭和十五年(1940) 造立   常夜燈 境内    一対の和風獅子型狛犬 手水舎 同 手水鉢    一対の石灯篭 一対の用水桶 拝殿 弘化四年(1847) 造立   拝殿左横 手水鉢 同 立太子記念碑 鳥居の正面の参道を行くと、「神楽殿」「神輿庫」などがあります。 神輿庫の右脇に、小さな稲荷社が見えますます。   正面の参道 神輿庫の右脇に稲荷社 稲荷社は、石祠を三対の神狐像が前後左右を守っているように見えます。 その脇にも、古い年代の神狐像と二個の手水鉢が放置されています。    全景 (石祠前)一対の神狐像 石祠

(石祠横)一対の神狐像 (石祠奥)一対の神狐像と石祠 年を経た神狐像   手水鉢1 手水鉢2 境外の社殿裏手の道路に面して、覆屋が見えます。   (道路側から)拝殿-幣殿-本殿 覆屋が見える 港区指定有形文化財の「広尾の庚申塔」です。 三基の「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。    庚申塔の覆屋 同 三猿の手水鉢 同 三基の庚申塔    同 青面金剛像の庚申塔1 同 青面金剛像の庚申塔2 同 青面金剛像の庚申塔3 元禄九年(1696) 造立 元禄三年(1690) 造立 年代不詳(一番古い) 有栖川宮公園前交差点に戻り右折し、有栖川宮記念公園の南側南部坂を上ります。 かなりの急坂ですが、16ある連邦州の都市や観光地など自慢の風景写真が展示されている「ドイツ連邦共和国大使館」の壁面を楽しみながら何時の間にか上り切っていました。 有栖川宮公園を過ぎると、麻布運動場のテニスコート・軟式野球場が続きます。 野球場の向かい側に、寺院門が見えます。    有栖川宮公園前交差点を右折 有栖川宮記念公園の南側を往く 南部坂を上る    風景写真が展示される壁面 ドイツ連邦共和国大使館 南部坂坂上の標柱   麻布運動場テニスコート・軟式野球場が続く 寺院門が見える 「佛陀山天真寺」です。 寺院門を下った左側に、立派な「山門」があります。 山門をくぐると、集会所のような「本堂」が建っています。 本堂の前には、一対の唐人像が配置されています。    寺院門 山門 一対の唐人像    本堂 石灯篭 蹲 少し離れた駐車場の角に天真寺墓苑の石碑があり、その先に鐘楼が見えます。 墓苑の開き戸をくぐると、左側に「えん感謝の塔(無縁塔)」があり、右側に「鐘楼」が配置されています。   駐車場の角に墓苑の石碑 墓苑の開き戸    左側 手水鉢 同 無縁塔 同 中心仏 阿弥陀如来像    右側 手水鉢 同 鐘楼 同 撞鐘 路に戻り、突き当りの信号を右折し東へ進みます。 仙台坂上交差点を左折し、緩やかな一本松坂を北へ向かいます。 旧田宮二郎邸跡の低層マンション取り壊し工事現場から、高さ約96m地上29階の元麻布ヒルズフォレストタワーが見えました。 「アルゼンチン共和国大使館」の斜め前に、鳥居が見えます。    突き当りの信号を右折 仙台坂上交差点を左折 旧田宮二郎邸跡取り壊し工事現場   アルゼンチン共和国大使館 鳥居が見える 港区七福神の毘沙門天を祀る「元麻布氷川神社」です。 清和源氏の祖 源経基による創建と伝えられ、麻布郷総鎮守で、江戸氷川七社の一つであったと云われています。 鳥居をくぐると、境内の左手には「手水舎」「境内社」が配置されています。 手水舎の裏側には、「和風獅子型狛犬」が二対安置と云うよりは放置されています。 境内の右手には、朱をベースにした「神輿庫」「神楽殿」が配置されています。 境内の左手奥には、鉄筋コンクリート造で朱色が鮮やかな入母屋造の「拝殿」と流造の「本殿」が建っています。 社殿の後ろには、元麻布ヒルズフォレストタワーが聳えています。    明神型鳥居 境内左側 神楽殿・神輿庫 境内左側 昭和十年(1935) 造立  . . 手水舎 同 自然石の手水鉢   一対の和風獅子型狛犬 一対の和風獅子型狛犬 文化元年(1804) 造立   拝殿 本殿-幣殿-拝殿 境内の左手には、高尾稲荷・應恭稲荷を祀る 境内社「稲荷神社」が配置されています。 仙台藩主伊達氏ゆかりのお稲荷様とのこと。    全景 朱の明神型鳥居 社殿 一本松坂からは、どの辺りからでも元麻布ヒルズフォレストタワーがよく見えます。 一本松坂の坂下辺りに、江戸時代初期まで元麻布氷川神社がこの付近まで社地を有していた名残の「石灯篭」があります。 【麻布七不思議】一本松を目印に、「南へ一本松坂・西へ狸坂・東へ大黒坂・北へ暗闇坂」の 4つの坂に分かれています。 右手に寺院が見えます。    元麻布ヒルズフォレストタワー 緩やかな一本松坂 東西南北に分かれる一本松辺り    石灯篭 一本松坂坂下の標柱 寺院が見える 文化四年(1807) 奉納 「一松山大乗院長傅寺」です。 落ち着いた感じの白い「本堂」の脇の墓地入り口に、コンクリート製の覆屋があります。 覆屋には、「閻魔大王像と奪衣婆像」が並んで祀られていました。

前景 本堂    コンクリート製の覆屋 同 閻魔大王像 同 奪衣婆像 ここから東側(最右側)は、やや急な大黒坂になります。 坂の途中に、沢山の幟が見えます。    東側の坂 大黒坂坂上の標柱 幟が見える 港区七福神の大黒天を祀る「榮久山大法寺」です。 門前の大黒坂の由来となっています。 境内の正面に「本堂」、左側に境内社とその右に無縁塔が配置されています。    前景 本堂 同 賽銭箱に打ち出の小槌   境内の左側 無縁塔 幟のもとは 「正徳稲荷大明神」でした。    全景 明神型鳥居 一対の和風獅子型狛犬 安永八年(1779) 造立    社殿 同 内部 百度石 次の角を左折すると「天正十年の石組み」が見れます。 表示プレートがなければ、ただのブロック塀にしか見えません。 大黒坂に戻ると、斜め前に寺院門が見えます。    次の角を左折 左側が天正十年の石組み 同 表示プレート  寺院門が見える 「松本山徳正寺」です。 会館に見える「本堂」入口前に、青銅の「親鸞聖人像」が配置されています。    前景 親鸞聖人像 同 拡大画像 お隣の「興国山賢崇寺」は、寺院門からの上り坂が厳しそうなので(疲れもあり)拝観を断念しました。。  寺院門からの上り坂 大黒坂を下り切ると、麻布十番の雑式通りに出ます。 左折すると大江戸線麻布十番駅に向かいますが、雑式通りを突っ切り直進します。    大黒坂坂下の標柱 雑式通りに出る 左折すると大江戸線麻布十番駅方向 麻布十番商店街の広場"パティオ十番"に、童謡「赤い靴」の女の子「きみちゃん像」が設置されています。 次の網代通りを左折し、ファミレス「ガスト麻布十番店」で50分のランチタイムを摂ります。   麻布十番商店街の広場"パティオ十番" きみちゃん像   網代通りを左折 ガストでランチ 再び雑式通りに戻り北へ、環状三号線(都道319号線)と交差する十番稲荷前交差点に出ます。 交差点の向かい側に鳥居が見えます。    雑式通りに戻る 十番稲荷前交差点 鳥居が見える 港区七福神の宝船「十番稲荷神社」です。 「末広神社」と創建712年とも822年とも伝えられる古社「竹長稲荷神社」ふたつの神社が合祀されてできた神社とのことです。 交通量の多い環状三号線に面した鳥居をくぐり、コンクリート製でまだ新しい「拝殿」を見上げながら石段を上ります。 石段を上った先には、一対の青銅の「獅子型狛犬」が迎えてくれます。 拝殿の右横に、コンパクトな「手水舎」が配置されています。   前景 明神型鳥居    拝殿 一対の青銅の獅子型狛犬 石段上からの眺め 昭和十二年(1937) 造立   コンパクトな手水舎 同 手水鉢 鳥居左手には、全国でも珍しい「宝船」(七福神が乗っている宝物を運ぶ船)が祀られています。 鳥居右手には、「小カエル・大カエルの石像」と「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。 十番稲荷神社は【麻布七不思議】「がま池伝説」縁りの稲荷神社で、「火伏せ・防火・火傷」の守り神として信仰を集めています。   鳥居左手 七福神の宝船像   鳥居右手 カエルの石像と庚申塔   同 小カエル・大カエルの石像 同 青面金剛像の庚申塔 12時40分、十番稲荷神社右隣の都営地下鉄大江戸線麻布十番駅地上口に着きました。   十番稲荷神社右隣 麻布十番駅地上口 六本木七丁目~六本木六丁目~西麻布~南麻布~元麻布~麻布十番の3.5Kmの巡拝路を、 東京ミッドタウン・六本木ヒルズ・元麻布ヒルズの高層ビル群に圧倒されながら歩みました。 巡拝路上には、中華人民共和国大使館・ドイツ連邦共和国大使館・アルゼンチン共和国大使館などがあり、特に中華人民共和国大使館辺りでは警備が厳しく撮影には気を遣いました。 港区は、武蔵野台地の東端と東京湾に面する低地・埋め立て地から成っているため、西北部が高く東南部が低い全体的に傾斜した地形です。 23区の中でも飛び抜けて坂道が多いとされています。 その中でも 麻布地区は、港区にある89の坂の半分近くが集まっています。 しかし 今回の巡拝路は、緩やかで下りが多かったこともあり(南部坂はキツイ上りでしたが・・)、好天にも恵まれ楽しいウォーキングでした。 |