| 武蔵野吉祥七福神巡り1 |

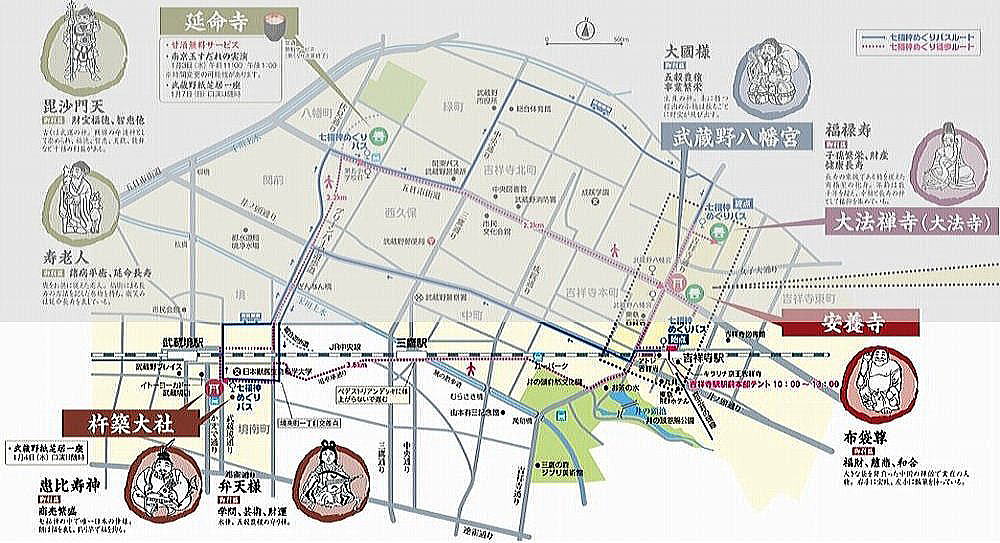

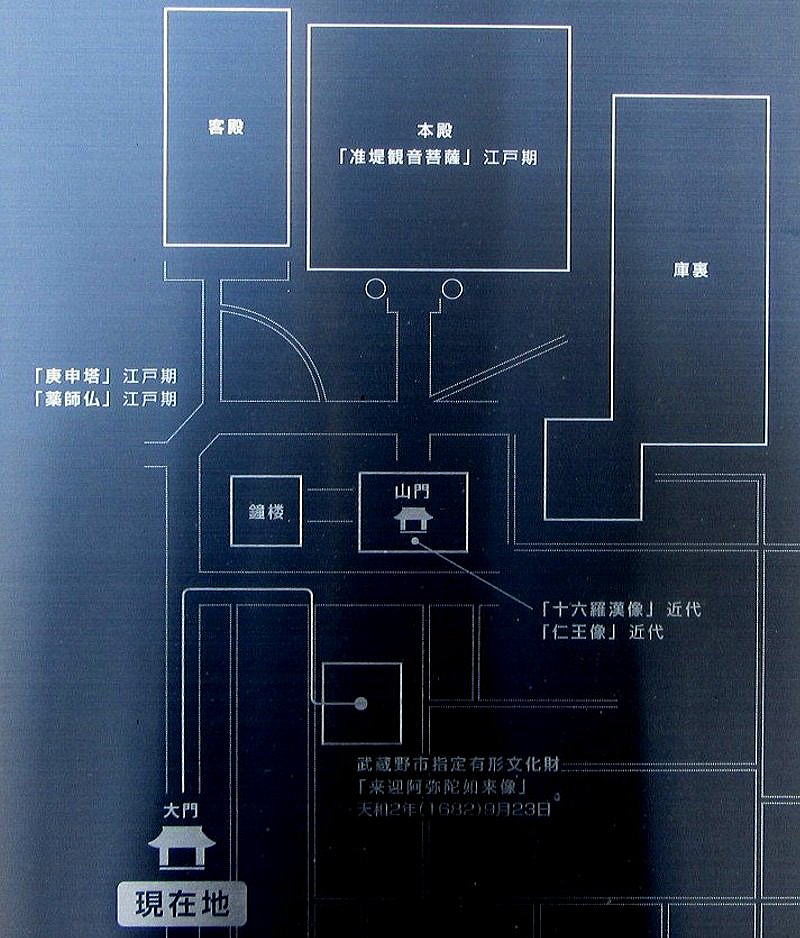

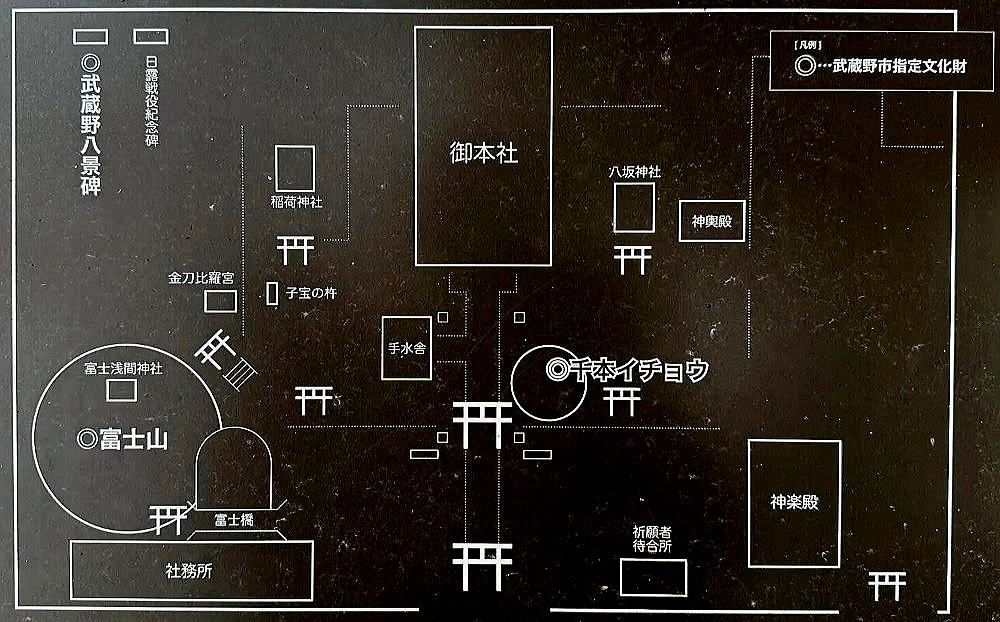

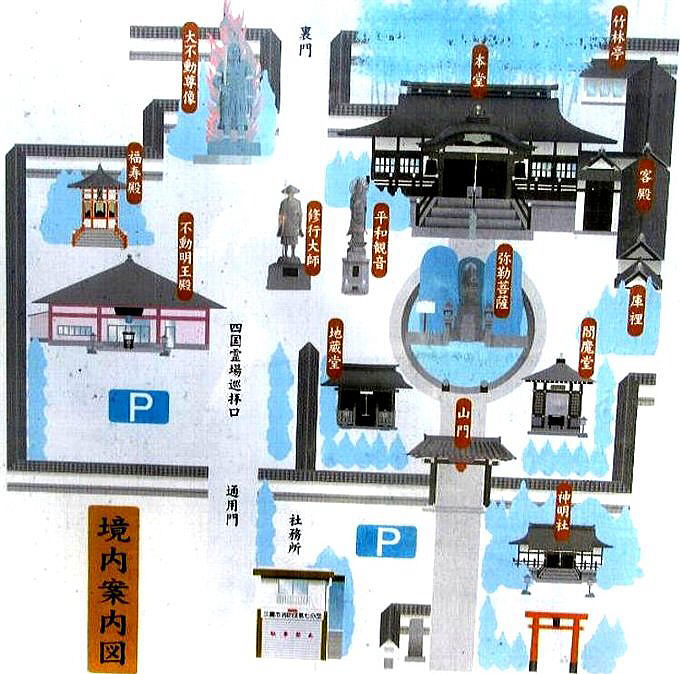

| 「武蔵野吉祥七福神巡り」は、武蔵野市に所在する「武蔵野八幡宮(大国様)」「大法禅寺(福禄寿)」「安養寺(布袋尊)」「杵築大社(恵比寿神・弁天様)」「延命寺(毘沙門天・寿老人)」5ヵ所の寺院・神社を巡ります。 紛らわしいですが、武蔵野七福神とは異なります。 今回は、JR中央線の南側 武蔵野市の「杵築大社」と三鷹市の寺院・神社・庚申塔を巡り歩きます。  9時50分、JR中央線武蔵境駅南口からのスタートです。 右手の境南ふれあい広場を目指して進みます。 広場を突っ切ると、寺院の塀が続いて見えます。    武蔵境駅南口 境南ふれあい広場方向 境南ふれあい広場  寺院の塀が続く 「榮見山観音院」です。  境内図 山門をくぐり鐘楼を横目に参道を直進すると、「客殿」の手前に様々な石造が配置されています。 右折すると青銅の「聖観音菩薩像」が配置されていて、すぐ「本堂」です。 本堂の前の豪壮な「仁王門」には、裏側に対の「吊り灯篭」表側に「阿吽の金剛力士像」が格納されています。   前景 山門   客殿手前の石造の一画 同 石灯篭    石仏群の一画 同 一対の石灯篭 同 石幢六面六地蔵    同 地蔵菩薩像 同 左側の石仏 同 右側の石仏と水鉢    願掛地蔵の覆屋 同 地蔵菩薩像 同 左下の地蔵像   同 五層の石塔 同 石灯篭    観音像の一画 同 水鉢 同 青銅の聖観音菩薩像   本堂前 天水桶 本堂   仁王門(裏側) 同 吊り灯篭 仁王門をくぐってその前に広がる墓所からは、袴腰「鐘楼」と「仁王門」が壮大に並び立っているのが見てとれます。 墓所には、阿吽の珍しい大きな2基の「亀趺」や武蔵野市指定有形文化財で武蔵野市内最古の石仏「来迎阿弥陀如来立像」がが配置されています。  墓所側からの鐘楼と仁王門    仁王門(表側) 同 阿吽の金剛力士像 門の脇に灯篭の笠に加工した水鉢   鐘楼 同 撞鐘   二基の亀趺 同 拡大画像    阿弥陀如来の一画 同 阿弥陀如来の覆屋 同 来迎阿弥陀如来立像 天和二年(1682) 造立 境南通りを西へ1つ目の信号を左折し、山桃通りを南へ向かいます。 突き当りの信号を右折し、境南コミュニティ通りを西へ進みます。 1つ目の信号を左折し南へ向かうと、右手の角に小堂が見えます。    境南通りを西へ 1つ目の信号を左折 山桃通りを南へ    突き当りの信号を右折 境南コミュニティ通りの信号を左折 右手の角に小堂が見える 「境南町3丁目の庚申堂」です。 堂宇内には、武蔵野市文化財の「青面金剛立像の庚申塔」が祀られています。    庚申堂 同 青面金剛像の庚申塔 お堂左脇 手水鉢 寶暦二年(1752) 造立 庚申堂前の富士見通りを南東に向かいましたが、駅から遠ざかる気がして北へ方向を変え境南コミュニティ通りに出ました。 境南コミュニティ通りを東へ向かい、血液センター前交差点で左折し 武蔵境通りを北へ進みます。 やがて通りを挟んで、左右に鳥居が見えます。    富士見通りを南東へ 境南コミュニティ通りを東へ 血液センター前交差点を左折   武蔵境通りを北へ 左右に鳥居が見える 手前右側は、杵築の大社境外社「弁天宮(厳島神社)」です。 左隣りには、「参集殿」や「松平稲荷社」が配置されています。    明神型鳥居 石灯篭 朱の神橋    社殿前 一対の石灯篭 社殿の覆屋 同 社殿    参集殿(閉扉されている) 遠目に松平稲荷社 同 明神型鳥居 道を挟んで左側は、旧村社で武蔵野吉祥七福神の恵比寿神と弁天様を祀る「杵築大社」です。 「出雲大社」の古い呼び名である「杵築大社」を称する神社です。  境内図 武蔵境通りに面した「一之鳥居」をくぐり境内に入ると、右側に「神楽殿」が配置されています。 参道の左右には「一対の狛犬」伊勢神宮「第61回遷宮」の際、下賜された「常夜灯」が配置されが控えています。 「二之鳥居」をくぐると、左側に天然石の「手水鉢」の「手水舎」が配置されています。 権現造の「拝殿」は、東向きに建てられています。    前景 鳥居前 一対の石灯篭 明神型一之鳥居   神楽殿 境内 一対の宗風獅子型狛犬 大正十三年(1924)造立    境内中頃 明神型二之鳥居 手水舎 同 自然石の手水鉢    拝殿前 一対の石灯篭 拝殿 本殿 境内の左側には、境内社「冨士浅間神社」「金刀比羅宮」「稲荷神社」が配置されています。  境内の左側 まず、社務所脇の富士五湖を象った神池にかかる富士橋を渡り「境富士(杵築大社の富士山)」に入山します。 三多摩に現存するものでは、清瀬の中里富士塚に次いで2番目に規模の大きい富士塚とのことです。 境富士は、武蔵野特有の円墳状に土を盛り上げて築いた標高10mの土盛り型の富士塚です。 「杵築大社の富士山」として武蔵野市の史跡に指定されていますが、「富士塚」としないのは、ボク石(富士山の溶岩)を貼り付けておらず、富士塚の定義からは外れるためと云われています。 しかし私の見る目には、登山道の所々や山頂の社殿の土台がボク石で積み上げられており、充分富士塚の要件を満たしていると感じました。 登山口入口の鳥居をくぐり、手すり代わりのチェーン(クマ除けの鈴付き)に頼り登山道を上り始めると、五合目辺りで二又路になります。 比較的なだらかに見える左の道を進み、 電光形に曲がると急勾配の石組坂になります。 登山道の所々には、「一・三・五・八の合目石」や「同行碑」「登山三拾三度碑」等の富士講碑が配置されています。 山頂には、境内社の「冨士浅間神社」が祀られています。    富士橋 全景 登山口の明神型鳥居    一合目石 登山道 富士講碑    剥落が激しい登山記念碑 三合目石 二又路    左の登山道を往く 五合目石 富士講碑    石段の登山道 八合目石 急坂はチェーンで    山頂 境内社 冨士浅間神社 同 登山口を臨む 下りは右の登山道で 境内の左側には、境内社二社「金刀比羅宮」「稲荷神社」が配置されています。 境内社「金刀比羅宮」は、境富士の裏側にあたり、その他に「日露戦争戦没者追悼の石碑」武蔵野八景それぞれの景観を詠んだ漢詩が刻まれている武蔵野市指定有形文化財の「武蔵野八景碑」等が配置されています。 また南側の奥には、門が閉まっていましたが南側参道の鳥居がありました。 境内社「稲荷神社」は、手水舎の裏側にあたり、参道には 平らな部分に座って子宝や安産を祈願する「子宝の杵」が配置されています。  境内の左側 境内社   境内社 金刀比羅宮 明神型鳥居 金刀比羅宮から見た境富士    境内社 金毘羅社 同 石祠 日露戦争戦没者追悼碑    武蔵野八景碑 境富士(南側斜面) 裏参道 明神型鳥居    境内社 稲荷神社 朱の明神型鳥居 同 子宝の杵 同 手水鉢    同 明神型鳥居 同 社殿前 一対の神狐像 同 社殿 境内の左側には、境内社「八坂神社」と「神輿殿」が並んで配置されています。 武蔵野吉祥七福神の恵比寿神は、この神輿殿に祀られています。  境内左側 朱の明神型鳥居    境内社 八坂神社 同 明神型鳥居 同 手水鉢   同 剥落が激しい石灯篭 同 社殿   御神輿殿 同 大黒天像と恵比寿天像 一旦武蔵境通りに出ますが、車の方は北側の鳥居から境内に入れるようです。 車祓い処があります。    武蔵境通り 車の方はこちらから 明神型鳥居 武蔵境通りを北上し、日本医科大学の信号を右折します。 日本医科大学武蔵境キャンパスの脇の道を東へ進み、突当りの新武蔵境通りを左折します。 左折する角の民家の脇に覆屋が見えます。    武蔵境通りを北上 日本医科大学の信号を右折 日本医科大学校門    日本医科大学武蔵境キャンパスの脇を東へ 突当りの新武蔵境通りを左折 民家の脇に覆屋が見える 「境南町1丁目の庚申塔」です。 覆屋に、剥落が進む「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。   庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 新武蔵境通り(都道12号線)を南へ、上連雀7丁目の信号で左折し東へ向かいます。 新武蔵境通りは 自転車走行空間の整備が進んでいて、歩行者と自転車の通行部分が植樹帯により分けられています。 塚交差点を左折し 連雀通り(都道134号線)を東へ進むと、道路沿いに覆屋が見えます。 新武蔵境通りが市境のようで、武蔵野市から三鷹市に入っていきます。    新武蔵境通り 自転車歩行者道 塚交差点を左折   連雀通り 覆屋が見える 「上連雀5丁目の庚申塔」です。 覆屋に、大小二基の「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。 小ぶりの庚申塔は、かなり剥落が進んでいます。    庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 宝永三年(1706) 造立 享保十三年(1728) 造立 その隣は、旧村社の「上連雀神明社」です。 練馬区関町の井口家より分家した井口権三郎が連雀新田を開発し、村の鎮守として創建したのが始まりとのこと。 人の気配が一切なかったので、まるで隔離された空間にいるかのような感じがしました。    前景 神明型鳥居 一対の宗風獅子型狛犬 明治二十八年(1895) 奉納   手水舎 同 手水鉢    一対の石灯篭 拝殿 本殿 隣接して、関東八十八ヵ所霊場第70番で多摩八十八ヵ所霊場3番の「神龍山井口院開宮寺」別称 三鷹不動尊 があります。 上連雀神明神社を創建した井口家の八郎左衛門が協力して、上連雀神明社と同年に開山されとのこと。  連雀通りからの山門は、前後して二棟あります。 最初の山門の門扉には、青銅の「阿吽の金剛力士像」が張り付けてありました。 次の山門との前には、青銅の「阿吽の金剛力士像」や「慈愛観音菩薩像」などが配置されています。   前景 多摩八十八ヵ所霊場第三番札所の碑   山門 門扉 金剛力士像   山門 門前 金剛力士像    同 慈愛観音菩薩像 同 石灯篭 山門から境内 山門をくぐり境内に入ると、左側に「地蔵堂」右側に「地蔵堂」正面に「雨乞弥勒菩薩」が配置されています。 「地蔵堂」は、井口権三郎により建立された旧山門を移転改修し再建されたものとのこと。 堂宇内の「六地蔵像」をはじめ、お堂の脇にも「馬頭観世音像」など沢山の地蔵像が配置されています。 「閻魔堂」は、堂宇内に「閻魔法王像」が安置されています。 参道の左右に「風神像・雷神像」、そして参道の右側に江戸後期作の大きな「雪見灯篭」が配置されています。 参道の正面(境内の中央)には、降雨を祈願して経文百券を納めて建立された「雨乞弥勒菩薩」が配置されています。   地蔵堂 堂宇内部    同 左側 二体の地蔵菩薩像 同 中央 中心仏と六地蔵像 同 左側 二体の地蔵菩薩像    水かけ地蔵の一画 同 地蔵菩薩像 同 水鉢    地蔵堂脇の一画 同 馬頭観音の覆屋 同 馬頭観世音菩薩像(拡大画像)    同 五輪塔 同 二基の馬頭観世音碑 同 馬頭観世音菩薩(拡大画像)    同 地蔵菩薩像 同 石仏群 同 石灯篭    閻魔堂 同 石灯篭 同 一対の朝鮮石人像   同 閻魔法王 同 五輪塔の石碑   参道 左右 風神・雷神像 同 大きな雪見灯篭   雨乞弥勒菩薩の一画 同 雨乞弥勒菩薩像 文政十一年(1829) 造立 境内正面に、権現造の「本堂」が建っていて、その左側に「阿弥陀如来三尊像」青銅の「平和観音像」「手水鉢」青銅の「修行大師像」が並んで配置されています。 本堂の左前には、大日如来像を祀る「大日堂」「十七層の石塔」が配置されています。    本堂前 一対の石灯篭 同 一対の天水桶 同 祈願成就塔    本堂 本堂左側 阿弥陀如来三尊像 同 平和観音像   同 龍吐口の手水鉢 同 修行大師像    大日如来の一画 同 大日堂 同 大日如来像  同 十七層の石塔 境内には、様々な石像・水鉢・石灯篭などが点在しています。    おそうじ小僧像 念彼観音像 稚児大師像   念ずれば花ひらく像 愛の道しるべ像   水鉢と石灯篭 水鉢   剝落が進む石灯篭 石灯篭 更に左に進むと、突然見上げる程大きな青銅の「不動尊像」が現れます。 交通安全を主願として建立された「三鷹不動尊」で、台座をも含めると10mもある巨像です。 この「大不動尊像」は、市内で確認されている現存する建造物では「最古級のもの」と位置付けられています。 台座部分は「大師堂」になっており、堂宇内には「弘法大師像」が祀られています。 台座の周りには、「阿弥陀如来・千手観音菩薩・虚空蔵菩薩・文殊菩薩・勢至菩薩・普賢菩薩・大日如来」が祀られています。 正面には、 四国八十八ヵ所霊場巡拝の「不動明王殿」が配置されています。 その右側には、綺麗な八角堂の「福寿殿(七福神堂)」が配置され、お堂の八面に「一葉観音と七福神」が祀られています。    大不動尊の一画 同 大不動尊像 同 大師堂    同 堂宇内 弘法大師像 同 台座の周り 菩薩像・如来像   不動明王殿 石灯篭    福寿殿の一画 白衣観音菩薩像 興教大師像    福寿殿 同 八面に一葉観音像と七福神像 連雀通りを更に東へ進みます。 三鷹市八幡前交差点の左先に、通りに面して鳥居が見えます。   連雀通りを東へ 三鷹市八幡前交差点の先に鳥居が見える 旧下連雀村の鎮守「三鷹八幡大神社」です。 江戸の明暦の大火(振袖火事)で罹災して神田連雀町から入植した人々の鎮守として創建されました。 一之鳥居をくぐると、参道の右側に三十八貫目の「力石」と年代の「石灯籠」が配置されています。 二之鳥居をくぐり「社務所」を横目に過ぎると、左側に「西側参道の鳥居」が見え、年代の「一対の石灯篭」真新しい「一対の宗風獅子型狛犬」「一対の石灯篭」のエリアになります。 その先は、左側に「手水舎」右側に「神楽殿」人の背丈よりも大きい太鼓を収納する「御太鼓庫」が配置されています。 正面には、左右に「神輿庫」を配置した真新しい「楼門」が見えます。    前景 鳥居前 一対の石灯篭 明神型一之鳥居    参道 力石 同 石灯篭 明神型二之鳥居 文政三年(1820) 造立    社務所 西側参道 明神型鳥居 対の石造の一画    同 柵で保護される一対の石灯篭 同 一対の宗風獅子型狛犬 同 一対の石灯篭 寛保元年(1741) 造立   手水舎 同 手水鉢    御太鼓庫 庫内 大太鼓 神楽殿    楼門 同 左側の神輿庫 同 右側の神輿庫 楼門をくぐると、スポットライトを浴びたように 広い境内と権現造の「拝殿」が浮かび上がって別世界のような感じを受けました。 「拝殿-幣殿-本殿」を廻ると、十四棟の「神輿庫」を右手に見ながら「北側参道」に出ます。    境内 拝殿前 一対の宗風獅子型狛犬 同 一対の天水桶    拝殿 拝殿-幣殿 幣殿-本殿   境内奥の神輿庫 北側参道 明神型鳥居 連雀通りに戻ると、三鷹八幡大神社の東隣に寺院の塀が続きます。  東隣に寺院の塀が続く 「霊泉山禅林寺」です。  境内図 通りの寺院名碑から、見た目100m先に山門が見えます。 中国風寺院の建築に似た「山門」をくぐると、境内の左側に「伏見稲荷大明神」と「本堂」、正面に青銅の「聖観音菩薩像」、右側に「弁天堂」と「明暦大火慰霊塔(十三層の石塔)」が配置されています。 山門の左側は「鐘楼」になっていて「梵鐘」が配置されており、右側は公衆トイレになっています。    寺院名碑 駐車場の先に山門が見える 駐車場に石灯篭    山門 同 左側 梵鐘 同 右側 公衆トイレ 天明六年(1783) 造立    境内左側 伏見稲荷大明神 朱の明神型鳥居 同 仮の社殿 同 内部 神鏡   同 一対の神狐像 同 社殿の基礎   本堂前 一対の天水桶 本堂   青銅の聖観音菩薩像 明暦大火慰霊塔   弁天堂の一画 堂前 一対の石灯篭   同 弁天堂 同 堂宇内 弁財天像    石灯篭 二体の羅漢像 達磨大師像 通りの斜め向かいのスーパーの角に、覆屋が見えます。  スーパーの角に覆屋が見える 「下連雀7丁目の庚申塔」です。 頑丈なコンクリート製の堂宇に、朱の衣装に覆われた「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。   庚申塔の堂宇 同 青面金剛像の庚申塔 ハイスピードでここまで来ましたので、些か疲労と空腹を感じ三鷹八幡大神社の西側参道から見えたファミレス「ガスト」を思い出しました。 急遽休憩兼ランチを摂ることにし、連雀通りを西へ引き返しました。 50分の休息で英気を養い店を出ましたが、徐々にビルが増えてきてどうも雰囲気が違うように思え顔を上げたら、三鷹駅近くの三鷹駅南交差点でした。 往復1.8kmも無駄足を踏みどっと疲れが出ました。 気を取り直し、連雀通りに戻り東へ進みます。 三鷹市狐久保交差点を左折し、吉祥寺通り(都道114号武蔵野狛江線)を北上します。 やがて緑が増えてきて、井の頭公園に来たことが確認できホッとしました。    ガストでランチ 三鷹八幡大神社の西側参道 三鷹駅南交差点    三鷹通り 連雀通り 三鷹市狐久保交差点を左折   吉祥寺通りを北上 井の頭公園  園内マップ 大勢のインバンド客が並ぶ三鷹の森ジブリ美術館・活気あふれるテニスコートを横目に見ながら北へ進みます。 公園を横切る玉川上水に架かる「万助橋」を渡り、次の信号を右折します。 園内を南東へ走る井之頭公園通りを進むと住宅街に入り、その角に覆屋が見えます。    井之頭公園 三鷹の森ジブリ美術館 同 テニスコート 同 園内を北へ    同 万助橋 同 玉川上水 同 園内を北へ    同 信号を右折 同 園内を東へ 住宅の角に覆屋が見える 「井之頭4丁目の地蔵尊」です。 今来た南東に延びる井の頭公園通りと、これから向かう井の頭弁財天への道とが出合う辻になります。 覆屋には、「地蔵菩薩像」が祀られています。   地蔵尊の覆屋 同 地蔵菩薩像 明和四年(1767) 造立 地蔵尊の覆屋を北東に進むと「明静山円光院大盛寺」(通称:井の頭辨才天)ですが、門扉は閉じられています。 大盛寺の南東の道が参道なのでしょうか。 一対の石灯篭が、井之頭弁財天への石段まで二組も配置されています。 朱の手すりが付いた石段からは、井の頭公園内の井の頭池と一体化する神社の全容が見て取れます。    覆屋を北東に進む 寺院が見える 門扉は閉じられている    大盛寺 表参道 同 手前 一対の石灯篭 文化七年(1810) 造立   同 石段脇 一対の石灯篭 石段 慶応元年(1865) 造立 文政元年(1818) 造立 「井の頭弁財天」です。 関東源氏の祖と言われる源経基の創建で、大盛寺が別当寺(本坊)として管理運営しています。 2023年までは武蔵野吉祥七福神巡りの弁財天としての位置づけでしたが、今年からは武蔵野市の杵築大社に変わったとのこと。 井の頭弁財天の住所が三鷹市だったため、武蔵野市の杵築大社で祀られている弁天様に変更となったのでしょうか。 朱の「太鼓橋」の手前には、日本橋と彫られた年代の「一対の石灯篭」が配置されています。 太鼓橋を渡った袂には「百度石」が隠れていて、「一対の石灯篭」が配置されています。 境内の右側には朱の「手水舎」、正面には権現造の真新しい朱の「弁天堂」が配置されています。    前景 一対の石灯篭 太鼓橋 天保四年(1833) 造立 文化十四年(1817) 造立   百度石 一対の石灯篭   朱の手水舎 同 手水鉢    堂前 一対の和風獅子型狛犬 弁天堂 同 左側面 明和八年(1771) 造立 弁天堂の左側に銭洗い弁天の案内板があり、その横には「井の頭白蛇伝説」にまつわる人頭蛇身でトグロを巻く姿の「宇賀神像」が配置されています。 その奥には、龍の口から流れ出るお水でお金を洗えば金運上昇と云う竜頭の水盤の「銭洗い弁財天」が配置されています。 銭洗い弁財天の左横には、「聖観世音菩薩像」と「宝篋印塔」が並んで配置されています。

弁天堂横の小島に 「七井不動尊」のお堂が建っています。 お堂の前には「宇賀神を冠した弁財天像」と「文字庚申塔」、お堂の周りには沢山の「地蔵菩薩像」が配置されています。  拝殿の左側 同 宇賀神像    銭洗い弁財天 同 龍頭の水盤 同 龍頭    銭洗い弁財天の左横 同 聖観世音菩薩像 同 宝篋印塔    七井不動尊 同 朱の石橋 同 不動堂    お堂の左前 宇賀神を冠した弁財天像 同 頭部の宇賀神像 お堂の右前 文字庚申塔 延宝四年(1676) 造立    お堂の右側 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像    同 手水鉢 お堂の裏側 同 三体の地蔵菩薩像  お堂の左前 地蔵菩薩像 武蔵野三大湧水池の井の頭池を東へ進みます。 狛江橋を渡り、賑わうボート乗り場を横目に北東に向かう七井橋を渡ります。 この公園は、カップルで一緒にボートに乗ると分かれると言う伝説があります。 公園の広い石段を上り、七井橋通りを北へ向かうと井之頭通り(都道7号線)に出ます。 通りを右折した直ぐの信号の先が、今回の終着 JR中央線吉祥寺駅南口(公園口)です。 時刻は 公園で長居をしたこともあり、1時間遅れの14時50分でした。    弁天橋辺り 井の頭弁財天を臨む 同 井の頭自然文化園を臨む 狛江橋を渡る    ボート乗り場付近 七井橋からボート乗り場を臨む 公園の広い石段を上る    七井橋通りを北へ 井之頭通りの信号 吉祥寺駅南口 観音院の、袴腰「鐘楼」と「仁王門」が並び立つ様は壮観でした。 また、阿吽の珍しい大きな2基の「亀趺」や武蔵野市指定有形文化財で武蔵野市内最古の石仏「来迎阿弥陀如来立像」も一見の価値がありました。 杵築大社では、武蔵野吉祥七福神の恵比寿神と(今年から)弁天様を祀るとありましたが、武蔵野吉祥七福神の看板を掲げた神輿庫には木彫りの「大黒天像と恵比寿天像」が祀られていました。 境内の左側に、想定していなかった「境富士(杵築大社の富士山)」が配置されていて、充実した時間を過ごさせていただきました。 三鷹市の井口院では、地蔵堂脇の漫画チックな「馬頭観世音像」や大きな黄金に輝く「大日如来像」そして見上げる程大きな青銅の「不動尊像」が印象的でした。 三鷹八幡大神社では、左右に「神輿庫」を配置した「楼門」の造りが珍しく、周回できる「拝殿-幣殿-本殿」の配置も楽しく鑑賞させていただきました。 井の頭公園内の井の頭弁財天では、「銭洗い弁財天」の大きな竜頭・大小二体の「宇賀神像」に出会いました。 無駄に歩いた2kmを含め8Km超の走行で、疲れはしましたが楽しい巡行でした。 |