| 武蔵野吉祥七福神巡り2 |

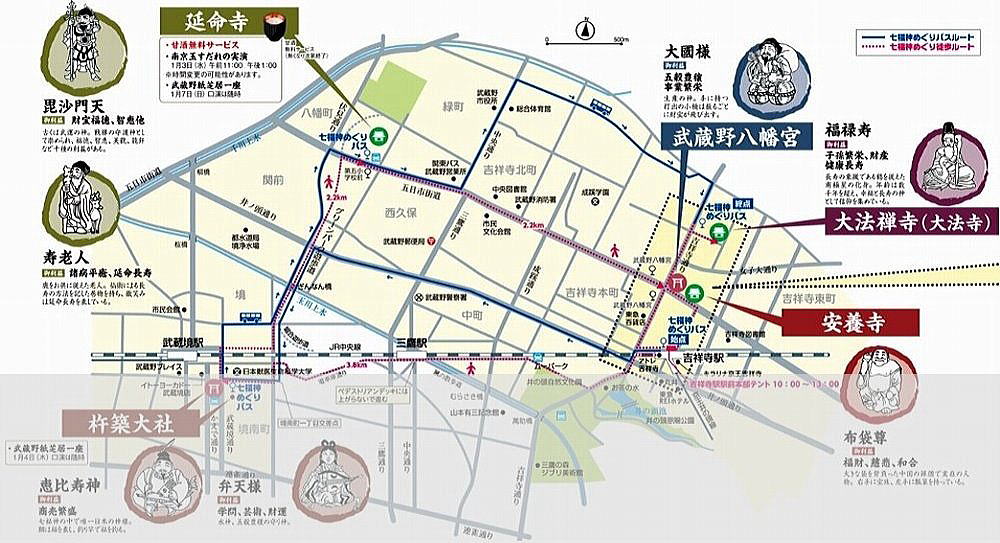

前回の続きで、「武蔵野吉祥七福神巡り」はJR中央線の北側「武蔵野八幡宮(大国様)」「大法禅寺(福禄寿)」「安養寺(布袋尊)」「延命寺(毘沙門天・寿老人)」4ヵ所の寺院・神社を巡ります。 9時45分、JR中央線吉祥寺駅北口をスタートします。 駅前から五日市街道まで続く全蓋式のアーケード商店街「吉祥寺サンロード」を、北へ進みます。 アーケードの中ほどで本町新道と合流しますが、そのまま北へ向かいます。 急に、商店街には似つかわしくない中国様式の「山門」が現れます。 柵の内側の寺院門碑には、「月窓禅寺」と銘があります。 Iターンをして、本町新道に戻ります。 アーケードの西側、吉祥寺本町1・吉祥寺東町1辺りは「四軒寺」と呼ばれるお寺町で、吉祥寺村が誕生したのと同時に移転や、開村のために創建された「安養寺・光専寺・蓮乗寺・月窓寺」を総称しています。 因みに、武蔵野市には吉祥寺という名前のお寺は存在しません。 寺院塀に沿って本町新道を西へ進むと、寺院門が見えます。    吉祥寺駅北口 吉祥寺サンロード入口 吉祥寺サンロードを北へ    本町新道と合流 中国様式の山門 同 寺院門碑

本町新道に戻る 寺院塀に沿って西へ 「雲洞山天暁院月窓寺」です。 吉祥寺村の開村とともに洞巌龍雲大和尚によって開創された、四軒寺の中で一番の敷地面積を有する寺院とのこと。 参道の左側は墓所になっており、右側に「萬霊塔」「歴代住職の墓所」が配置されていて沢山の石仏が安置されています。 正面は風格のある社務所で、左側に入母屋造りの「本堂」、右側に吉祥寺サンロードで観た中国様式の「山門」が配置されています。 本堂の向きからは、この山門側が表参道とみるのが自然でしょうか。 本堂の左脇には「観音堂」が配置されていて、武蔵野市内最古の銘を有する武蔵野市指定有形文化財「白衣観音坐像」が安置されているとのことです。 (拝観はかないませんてした。) 観音堂の左横には、「玄奘三蔵法師像」が配置されています。   前景 桜が3分咲き    萬霊塔 同 慈母観音像 同 萬霊塔左右の石仏群   歴代住職の墓所 同 三体の地蔵菩薩像    社務所 境内側からの山門 お掃除小僧像    井桁の手水鉢 吾唯知足の蹲 石灯篭   本堂前 一対の天水桶 本堂   観音堂横 玄装三蔵法師像 観音堂 本町新道を更に西へ 商工会議所前交差点を右折し、井之頭公園を突っ切ってきた吉祥寺通り(都道114号線)を北へ進むと寺院門が見えます。   商工会議所前交差点を右折 吉祥寺通り沿いに寺院門が見える 「佛種山得乗院蓮乗寺」です。 この寺も「山門」は閉ざされていて、更に先の寺院門から入らせていただきました。 境内は広い割には、簡素で深閑とした佇まいです。 境内の脇に、武蔵野市指定有形文化財になっている武蔵野文化の生みの親ともいうべき吉祥寺村八代の名主松井仙露翁の碑「仙路翁墓碣碑」が配置されています。 入母屋造りの「本堂」は、境内の左側になっていますが、山門からは正面になります。   閉じられている山門 文字念仏塔    寺院門 境内 境内側から観た山門    仙路翁墓碑 文字念仏碑 文字念仏塔 天保六年(1835) 造立

本堂左前 日蓮上人像 一対の天水桶 本堂 八幡宮前交差点を右折し、徳川家康が江戸城の増改築を行うために必要とされた石材などを五日市(現在のあきる野市)から運ぶために整備された五日市街道(都道7号線)を東へ進みます。 通りの左右に神社・寺院が見えますが、まず右の寺院塀を進みます。    八幡宮前交差点を右折 五日市通りの左右に神社・寺院 寺院塀をを東へ 「月窓山井の頭院光専寺」です。 明暦の大火で江戸城内にあった諏訪山吉祥寺が焼損した際に、門前の町人と一緒に吉祥寺村へ移転してきたとのこと。 地図上は、月窓寺・蓮乗寺・光専寺は同じ敷地の様に見えます。 五日市街道側通りから参道が伸び、奥に背の高い薬医門の「山門」が立ちます。 正面に、入母屋造りの「本堂」が建ち、その左側に「地蔵堂」と二棟の覆屋が配置されています。 「地蔵堂」には、「不動明王像」と小さな「地蔵菩薩像」が祀られています。 手前の覆屋には、「馬頭観世音像」と「護国地蔵尊」の座像及び4体の「地蔵菩薩像」が安置されています。 奥の覆屋には、「水子地蔵尊」と沢山の石像が安置されています。   前景 山門    本堂 石灯篭 石灯篭    地蔵堂 同 堂宇内 不動明王像 同 地蔵菩薩像  本堂の左横 二棟の覆屋    手前の覆屋 同 馬頭観世音像 同 護国地蔵尊    奥の覆屋 同 水子地蔵尊 同 一対の石灯篭 五日市街道の向かいに、寺院門が見えます。  寺院門が見える 多摩八十八ヶ所霊場1番で武蔵野吉祥七福神の布袋尊を祀る「岸光山吉祥院安養寺」です。 四軒寺の「月窓寺」は本町新道沿いから、「蓮乗寺」は吉祥寺通り沿いから、「安養寺」と「光専寺」は五日市街道沿いからそれぞれ境内に入ることができますが、安養寺だけは五日市街道よりも北に位置します。 五日市街道から10mほど奥に見える 朱の「山門」の左側には、「マニ車」剝落が激しい「馬頭観世音碑」武蔵野市指定有形文化財の「甲辛供養塔」「青面金剛像の庚申塔」「地蔵菩薩像」、右側には「六地蔵像」が配置されています。 甲辛供養塔は、旧北多摩郡では最古のものとのことです。 「甲辛」は「庚申」のこと?。    前景 参道の両脇に石仏 山門    参道 左側 同 マニ車 同 馬頭観世音碑    同 甲辛供養塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像 寛文五年(1665) 造立 享保四年(1719) 造立   参道 右側 同 六地蔵像 山門をくぐり境内に入ると、直ぐ右横に「鐘楼」が配置されています。 江戸時代の「梵鐘」は市で唯一と云うことで、武蔵野市有形文化財に指定されています。 正面のフラットで近代的な「本堂」の庇の左右に、龍の像が見えます。 本堂の横には、「聖地蔵像」「南無大師遍照金剛碑」「除暗鬼像」「修行大師像」が並んで配置されています。 その他、二体の「狸の石像「九層の石塔」七福神の一つ「布袋尊像」が配置されています。   鐘楼 同 梵鐘 安永二年(1773) 造立   本堂 同 庇の左右に龍の像    聖地蔵像 南無大師遍照金剛碑 除暗鬼像    修行大師像 石灯篭 石灯篭    吾唯知足の蹲 青面金剛像の庚申塔 布袋尊像 寛保元年(1741) 造立    狸の石像 狸の石像 九層の石塔 安養寺の左側に、神社の玉垣が見えます。  玉垣が見える 旧吉祥寺村鎮守で武蔵野吉祥七福神の大国天を祀る「武蔵野八幡宮」 です。 「明暦の大火」の被害により本郷の住民が現在の吉祥寺の地へ移住し、その際に神社も同地に遷座され今に至っているとのこと。 玉垣を入った左横には、「神田/御上水/井之頭辨財天」と陰刻のある井の頭弁財天への道標が配置されています。 左側面には「これよりみち」と陰刻があります。 隣りの覆屋には、剝落が進む「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。   前景 玉垣を入った左横    道標(正面・左側面) 庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 天明五年(1785) 造立 鳥居をくぐり境内を往くと、左側に「西側参道の鳥居」、右側に「手水舎」「神輿蔵」「神楽殿」「随神碑」が配置されています。 その正面には、権現造の優美な「社殿」が建っています。    明神型鳥居 一対の石灯篭 西側参道 明神型鳥居 文化十年(1813) 造立   手水舎 同 手水鉢   神輿蔵 同 宮神輿    神楽殿 一対の宋風獅子型狛犬 随神碑 明治十二年(1879) 奉納    拝殿 本殿 社務所 拝殿右手前の境内社には、「鹿島神社・稲荷神社・須賀神社・三島神社・出雲神社・疱瘡神社」の6社が祀られています。    境内社 明神型鳥居 一対の石灯篭 一対の和風獅子型狛犬   社殿 手水鉢 南西角の八幡宮前交差点を右折し、吉祥寺通り(都道114号線-八幡宮交差点まで~都道113号線-四軒寺交差点まで~都道116号線-四軒寺交差点から)を北上します。 四軒寺交差点の次の信号を右折し、東へ進むと寺院門が見えます。    八幡宮前交差点を右折 吉祥寺通りを北上 西側参道の鳥居(閉柵)    四軒寺交差点 次の信号を右折 寺院門が見える 武蔵野吉祥七福神の福禄寿を祀る「金谷山大法寺」です。 山門をくぐると直ぐに、七福神の一つ「福禄寿像」「お徳地蔵尊像」「吉祥観音堂」不要となった仏像などの灰を収納し供養する「十三層の石塔(霊灰塚)」が並んで配置されています。 境内を左に進むと、釈迦苦行像(通常非公開)を安置する「宝蔵」そして「本堂」になります。   山門 境内    十三層の石塔(霊灰塚) 吉祥観音堂 同 吉祥観音像    お徳地蔵尊像 福禄寿像 手水鉢    宝蔵 同 釈迦苦行像(転写) 本堂 八幡宮前交差点まで戻り、右折して五日市街道を西へ向かいます。 武蔵野警察署八幡宮西交番の90m先、モータープールの陰に鳥居が見えます。    八幡宮前交差点を右折 五日市街道を西へ モータープールの横に鳥居が見える 「八枝神社」です。 牛頭天王社への崇敬が盛んで、悪疫退散を祈願して創建された神社です。 この神社は珍しいパターンで、明治期には消防団の詰め所があって、使わなくなった詰め所に御祭神を近代に勧請し迎えたと云う話があります。    全景 前景 神明型鳥居   社殿 同 堂宇内 宮神輿 歩道橋直ぐ先の成蹊学園前交差点の北側には、成蹊学園ケヤキ並木が本館まで続いています。 吉祥寺北町交差点角の多摩信用金庫成蹊学園前支店の横に、鳥居が見えます。    紅白のハナモモ 成蹊学園前交差点 成蹊学園ケヤキ並木   吉祥寺北町交差点 たましんの横に鳥居が見える 「三峰神社」です。 三峰神社の御眷属は狼と云われていますが、ここの狛犬は優しそうでどう見ても「犬型狛犬」にしか見えません。    全景 神明型鳥居 手水鉢 明治三十三年(1900) 造立   一対の狼型狛犬 一対の石灯篭 明治二十二年(1889) 造立   社殿 同 堂宇内 更に五日市街道を西へ進むと、市民文化会館前交差点角のビルの一角に覆屋が見えます。   市民文化会館 市民文化会館前交差点角のビルの角に覆屋が見える 「中町3丁目の庚申塚」です。 小堂には、「庚申塚碑」が祀られています。   庚申塚の小堂 同 庚申塚 嘉永六年(1853) 造立 更に五日市街道を西へ向かうと、北へ中央通り・南へ三鷹通りがちぐはぐに交差する変則四差路の武蔵野中央交差点に出ます。 交差点を直進し西に進むと、神社の玉垣が見えます。    武蔵野中央交差点 中央通りの桜並木 神社の玉垣が見える 旧西久保村鎮守の「西窪稲荷神社」です。 明暦の大火後の住民移転・新田開拓に伴い、西久保城山町の住民が当地へ移住、西久保村の鎮守社として遷座したといいます。 鳥居は二つ並んで二重に見えます。 手前が木の鳥居、奥が石の鳥居です。 真っ直ぐに延びた参道には各一対の石灯篭・神狐像が対面し、境内の右側には、「神輿庫」「手水舎」「神楽殿」が配置されています。 正面には、三間社流造の「拝殿」が建っています。    前景 両部型一之鳥居 明神型二之鳥居    参道 一対の石灯篭 一対の神狐像    神輿庫 同 宮神輿 同 大太鼓    手水舎 同 手水鉢 神楽殿   拝殿 本殿 拝殿の左奥には、境内社「三社・稲荷社」が配置されています。    拝殿の左奥 明神型鳥居 一対の石灯篭   一対の神狐像 社殿    手水舎 同 手水鉢 稲荷社 更に信号の先に、寺院門が見えます。  寺院門が見える 「稲荷山源正寺」です。 門前には、二基の「青面金剛像の庚申塔」と「馬頭観世音塔」が配置されています。    前景 二基の青面金剛像の庚申塔 馬頭観世音塔 元文三年(1738)・宝永七年(1710) 造立 文政十三年(1830) 造立 正面には、インド風の白亜の「本堂」が建ち、右側には権現造の「客殿」が配置されています。 本堂の左横の塀沿いに、石仏が並んで配置されています。    石灯篭 本堂前 一対の石灯篭 本堂 寛永六年(1629) 造立   客殿 馬霊供養塔    塀沿いに石仏群 同 聖観音菩薩像・勢至菩薩像 更に石仏群    同 二体の地蔵菩薩像 同 二体の地蔵菩薩像 同 三体の座位石仏 享保七年(1722) 造立 五小入口交差点の先に、阿吽の金剛力士像が五日市街道に睨みを利かせています。 )    ハナカイドウが満開 五小入口交差点 金剛力士像が見える 多摩新四国八十八ヶ所霊場第2番札所で武蔵野吉祥七福神の毘沙門天と寿老人を祀る「八幡山延命寺」です。 五日市街道に面して関前八幡神社と延命寺が並んで建っていますが、寛文十年(1670)に鎮守八幡神社が創建され、その後明治維新の神仏分離令により、八幡神社は関前八幡神社と延命寺に分離されたと云います。 かつて村役場があったところで、恐らく武蔵野市で一番敷地面積が大きい寺とのことです。 門柱代わりに、一対の「朱の灯篭」と阿吽の「金剛力士像」が配置されています。    前景 一対の朱の灯篭 阿吽の金剛力士像 境内の左側には、塀沿いに「合掌菩薩像」七福神の一つ「寿老人像」青銅の「水子供養地蔵尊」「青面金剛像の庚申塔」など様々な庚申塔や石仏が配置されています。    境内の左側の石仏群 菩薩の覆屋 同 合掌菩薩像    寿老人像 地蔵菩薩坐像 剝落が激しい石仏    水子供養地蔵尊 二基の青面金剛像の庚申塔 石仏の覆屋 元禄九年(1696)・昭和五十五年(1980) 造立    同 二基の青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩坐像 同 地蔵菩薩像 元禄九年(1696)・元文四年(1739) 造立   同 地蔵菩薩像 覆屋脇の石仏群 境内の右側には、懐かしき「二宮金次郎像」「大師堂・薬師堂」「鐘楼」が配置されています。   二宮尊徳像 大師堂・薬師堂   鐘楼 同 梵鐘 明治三十一年(1898) 造立 近代的な建物の「本堂」の前には、光明遍照の「一対の石灯篭」と「一対の和風獅子型狛犬」が配置されています。 本堂の左側には、塀沿いに「交通殉難者供養塔」七福神の一つ「毘沙門天像」「地蔵盆」などが配置されています。 本堂の右側には、青銅の「平和観音菩薩像」空襲による爆弾が付近に落下した「250㎏爆弾の破片」「弘法大師壱千百五十年御遠忌報恩塔」青銅の「弘法大師修行像」などが並んで配置されています。    本堂前 一対の石灯篭 同 一対の和風獅子型狛犬 本堂 昭和四十七年(1972) 奉納 昭和六十三年(1988) 奉納    塀沿いの石仏群 交通殉難者供養塔 毘沙門天像    地蔵堂 同 地蔵菩薩像 同 脇侍(笑)    平和観音菩薩像 250㎏爆弾の破片 弘法大師壱千百五十年御遠忌報恩塔    弘法大師修行像 石灯篭 石灯篭 同じ敷地と言っていいほど、隣りあわせで鳥居が見えます。  鳥居が見える 旧関前村鎮守の「関前八幡神社」です。 西窪稲荷神社では、入口の一之鳥居と二之鳥居が密着しているという珍しい配列でしたが、関前八幡神社でも同じ状態が見られました。 ただ、西窪稲荷神社では「一之鳥居が木造・二之鳥居が石造」となっていて、関前八幡神社では「一之鳥居が石造・二之鳥居が木造」と逆になっています。 二つの鳥居をくぐると、境内の左側には ♡形に見える自然石の手水鉢の「手水舎」と金網で保護されている「一対の石灯篭」が配置されています。 正面には、白を基調としたコンクリート製権現造の「拝殿」が建っています。    前景 明神型一之鳥居 両部型二之鳥居    手水舎 同 自然石の手水鉢 一対の石灯篭(保護されている)    一対の和風獅子型狛犬 拝殿 鞘殿(中に本殿) 社殿左奥に、境内社の「稲荷神社」と「三峯神社」が並んで配置されています。    社殿左奥 手水鉢 朱の神明型鳥居   稲荷神社 三峯神社 ここからは体力を考え欲をかかずに、三鷹駅まで戻ります。 五日市街道をUターンし東へ、途中見かけた中華料理のファミリーレストラン「バーミヤン」でランチを摂ります。 50分の休憩を取り、武蔵野中央交差点を右折し三鷹通り(都道121号線)をひたすら南へ向かいます。 武蔵野警察署前交差点の多摩信用金庫武蔵野支店前に、黒と白のまだら模様の「白鳳石」が配置されています。 交差点を渡り中央大通りを南へ進むと、突き当りが三鷹駅北口です。 到着時刻は、13時半です。    バーミヤン 武蔵野中央交差点を右折 三鷹通りを南へ    武蔵野警察署前交差点 白鳳石 交差点を渡る    中央大通りを南へ 突き当りが駅 三鷹駅北口 6km弱の巡行ですが、その大半は五日市街道でした。 今回訪れた13ヶ所の寺院・神社・庚申塚の内、10ヶ所が五日市街道沿いに配置されていました。 その為、精神的には非常にリラックスして巡り歩くことができました。 今回関心を持ったのは、西窪稲荷神社と関前八幡神社の二連の鳥居です。 稲荷系の神社では多連の朱の鳥居をよく見かけますが、種類の異なる二連の鳥居(木造両部型鳥居と石造明神型鳥居)のパターンは初めてです。 また、西窪稲荷神社と関前八幡神社では、このパターンが逆になっているのも不思議です。 ネットで調べてもこのケースの解説がありませんので、単なる偶然なのでしょうか。 |