| �@䪉גJ�E���ΐ쎛�@���� |

|

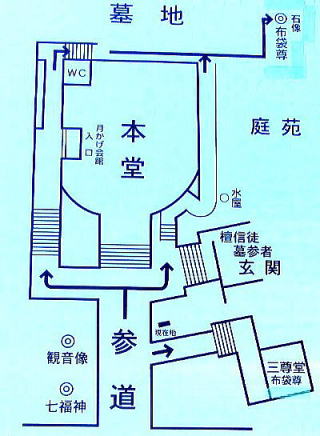

���N1���ɏt���n��̓��s�����_�u���V�_�v����邽�ߎ������W���������A䪉גJ���珬�ΐ�ɂ����āu�����n���v�u�����n���v�u�Ƃ����炵�n���v�u����ɂႭ腖��v�u���n���v���������������������_�݂��Ă��邱�Ƃ�������܂����B �ߕӂ̎��@�E�_�Ђ�����v��𗧂āA�E�H�[�L���O���a�ō����J�̍�����I�ь��s���܂����B 䪉גJ�t�߂̈ē��}�ł��B  12��40���������g���ۃm����䪉גJ�w������X�^�[�g�ł��B �w�O�̓���쓌�ցA��B��w��ړ��Ă� �ɂ₩��䪉��i�݂܂��B   �@ �@ �������g���ۃm����䪉גJ�w����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ 䪉� 䪉גJ�w����150m�A�������Ɂu���R�ѐ��v������܂����B ��ى��̊K�i���オ�����E��ɂ́A�S�g���Ŕ���ꂽ�u�����n���v���J���Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@��ى��ɊK�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������ɐΕ��Q    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���O �����n���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜 �X�ɓ�ɐi�ނƁA�i�ǂ̏�ɐΕ��Q������܂����B ���Ă��̋ߕӂł�䪉ׂ͔̍|������ł��������Ƃ���A䪉��̖����t�����ƌ����Ă��܂��B   �@�@�@�@�@�@�i�ǂ̏�ɐΕ��Q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@䪉�̈ē��� �ѐ���100m�قǐ�ɁA���ΐ쎵���_�̌b����V���J��u�����R���щ@�[�����v������܂��B 䪉�̋N�_����n�܂�Q���̍�����ƁA�r���̍����ɐΕ��Q�����H�Ɍ������ĕ���ł��܂��B ��Ύ��̗̌������Ɂu�{���v�A�E��Ɂu���O�v�������Ă��܂��B �{���̑O�ɂ́A���ΐ쎵���_�̈�u�b����V���v�u�؎x�O���āv�Ȃǂ��z�u����Ă��܂��B �{���̍����揊�̓����ɁA������w��j�Ձu���n�Ղ̕��v������܂��B ��n�ɂ́A�u�s���������v�u�������q���^��ϐ�����F�ƒ���ꂽ�Λ�v������܂����B    �@�@�@�@�@ �@ �Q���Ǝ��@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@ �@ �Q���̍����ɐ�قǂ̐Ε��Q    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �{���E��O �b����V���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �؎x�O����    �@�@�@�@ �@ �{������O �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �萅�� �@�@�@�@ �@���i��\�N(1643) �����@�@�@�@�@�@�@�@ �@���a�O�N(1803) ����   �@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��n���� ���n�Ղ̕�    �@�@�@�@ �@ �@ ��n �Ε��ƐΒ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�� �s���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Z�ʐΛ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������N(1789) ���� ���ΐ��n�Ə�������n�Ƃ̊Ԃ̂��̕ӂ肪�u䪉גJ�v�̗R���炵���ł��B 䪉ׂ̈琬���̏ꏊ������܂����B 䪉��O�𓌂������ƁA�������g���ۂ̓����̍��ˋ��������܂��B ���ˋ��̎�O�E���ɛ�����܂��B    �@�@�@�@�@�@�@䪉ׂ��琬���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �[���������ɐi�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g���ۂ̓����̍���  �@�@�@�@ �@ ���˂̎�O�E�ɛ �[��������100m�̋߂��Ɂu�@�l�Y��ב喾�_�v������܂����B    �@�@�@�@�@�@ �@ ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�萅�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���������_�ϑ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Гa�O �_�ϑ�  �@�@�@�@�@�@�_���^�����ƎГa ���ˋ����߂��������̘H�n�̐�Ɏ��@�������܂��B   �@�@�@�@�@�@�@���ˋ���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �H�n�̐�Ɏ��@ �@�l�Y��ב喾�_����40m�A���ΐ쎵���_�ٍ̕��V���J��u�����R���_���v������܂��B �S�R���N���[�g�����K���āu�{���v�̊K�i�e�ɁA�u�����ω���F�v�u����ɔ@���v��̂̐Ε������u����Ă��܂��B �����ɂ́A�����́u�萅�Ɂv�E�����_�ٍ̕��V���J�����u�Z�p���v�E�����Ђ́u��א_�Ёv������܂��B �Z�p�����J����镧�u�j���ŕٍ��V�v�́A��͐l�ԂŐg�͎̂ւ̌`�������g�ٍ��V�Ƃ̂��ƁB   �@�@�@�@�@�@�@�@���@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{��    �@�@�@�@�@�{���K�i�e�ɓ�̂̐Ε��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����ω���F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ����ɔ@���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\��N(1696) ����   �@�@�@�@�@�@�@�@�����̈�p�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �萅��  �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�� �Z�p���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �j�ٍ��V��(�]��)   �@�@�@�@�@�� ��א_�� ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �� �Гa �H�̐�ɌÖ��ƕ��̂����������܂��B  �@�@�@�@�@ �@ �Ö��ƕ��̎��@ ���_������30m�ŁA�u�����R�B�����v���� ���� �ł��B �|��̖�O�ɂ́A�u�O���̍M�\���v�Ɓu�n����F���v�����u����Ă��܂��B �����ɂ́A�t�W�I�������ς��ɒ��菄�炳��Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�|��̖�O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �O���̍M�\���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �n����F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����\�N(1670) �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������N(1661) ����    �@�@�@�@�@�@�@�����̃t�W�I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���   �@�@�@�@�@�@ �@ �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �{���@    �@�@�@�@�@�@�{���O �ܑ̂̐Ε��@�@�@�@�@�@�@ �@�� ������ �n����F������ω���F���@�@�@�@�@�@�@ �� �O�̂̔@�ӗ֊ω��� ���@�O�̔�r�I�ɂ₩�� ���������l�߂�ƁA�ڂ̑O�ɖ��J�̔d����̂����������э���ł��܂����B ��k�ɑ���t���ʂ�i����254�����j���ɐi�݂܂��B 䪑䒆�w�Z�O�����_�����܂��A�k��������������̓r���Ɏ��@�������܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �d����̍����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t���ʂ�    �@�@�@�@ �@ 䪑䒆�w�Z�O�����_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �����̐M���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���@�傪������ �B��������550m�ŁA�u�����R���ʉ@�P�m���v�ɒ����܂����B �L�������ɂ́A���h�ȁu���O�v�u�����̈�ˁv�u�傫�Ȓn����F���̖������v�u�����˓c���l�̋l�����̕���v�Ȃǂ��z�u����Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@���@����Ǝ��@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �R��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����    �@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�� ���S�� ������F��    �@�@�@�@�@�@�@ �@ �������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �� �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��˂Ǝ萅�Ɂ@    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�t���̊��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �{��    �@ �@�@ �@ �@ ���̐e�a���l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �� �g��摜�@�@�@�@�@�@ �@�@ ���͐�����ږ��l �˓c���v�̕�� �������X�ɖk���i�݂܂��B  �@�@�@�@�@�@�@ �@ ����� �P�m������70m�A����ƍN�̑����������̉B������ ���ΐ쎵���_�̎��V�l���J��u�g���R���o�@�@�c���v������܂��B �ʂ�ɖʂ��� �R���N���[�g���R�K���u�{���v�̊K�i�̍��e�ɁA�u�����Ǖ��i��⸈j�v������܂��B �܂� �K�i��������E���ɁA�K���X�P�[�X���ɔ[�߂�ꂽ�u���V�l���v�����u����Ă��܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���@��e �Ɋy���̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ����(�H)    �@�@�@�@ �@ ���ԏ�o������ �Ε��Q�@�@�@�@�@�@�@�� �� �n����F����ω���F���F���@ �@ �� ���� �n����F��@�ӗ֊ω��������F��   �@�@�@�@�@�@�� �E ��ΎO�ω����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �؎x�O����    �@�@�@�@�@�@��⸈�(�����Ǖ��)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �{���� ���V�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜 �@�@�@�@ �@ ���a���N(1621) ���� �쐼�������̐M���ɖ߂荶�܂��A�ׂ��H�n��쓌�ɐi�݂܂��B �H�n���������藈���肵�Ă��邤���ɁA����ƐԂ��R�傪�ڂɓ���܂����B    �@�@�@�@�@�@�H�n��쓌�ɐi�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ����������Ȃ��Ȃ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������藈����  �@�@�@ �@ �c�t���̉��Ɏ�̎R�傪 �P�m������450m�Łi���ۂɂ͂��̔{�ȏォ�����āj�A�u�����R���Ɖ@�v�ɒ����܂����B ��́u�R��v���ڂ���܂��B �揊�ɂ��镶����o�^�������́u�C�����y���q�̕��v�́A�U���p�̖��ɕ������C�����y���q�������Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ד�    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n����F��   �@�@�@�@�@�@�C�����y���q�̕�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �U���p�̖��ɕ������C�����y���q �u���������n�����v��q�ςɁA�k���́u��^���v�Ɍ������܂��B �s��436�����̌����_�̑O�Ɏ��@�������܂��B    �@�@�@�@�@�@ �@ �k���ɐi�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s��436���� ���Ɖ@����200m��́u�����R��^���v�́A������Ă��܂����B ������`�F�b�N���܂�����������͂Ȃ������ł��B ���߂��ꂸ����̏ォ��A�u�����n�����v���B�e�����Ă��������܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@���@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���@��͕��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʂ̖{��   �@�@�@�@�@�@�{���O �����n�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n����F���̏㔼�g ���������֖߂�܂��B ���̕ӂ�� ��قǖ����������ߓy�n��������A�����Ɏ��̖ړI�n�ւ̓��������邱�Ƃ��ł��܂����B   �@�@�@ �@ ���̕ӂ�͉������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��֒��i ��^������300m�ŁA���B�ʉ@�̓����� ���ΐ쎵���_�̕z�ܑ����J����u���ʎR�^��@�S�����v�ɒ����܂����B �~�`�̃��j�[�N���f�U�C�����������I�ȁu�{���v�𐳖ʂɁA�����L���Ȃ������̍����ɂ́u��y�@��\�ܗ�ꏄ�q�H�̐Β��v�u��Ύ����_�v�u���a�ω����v�u���������x���Őv�Ȃǂ��Ђ��߂��Ĕz�u����Ă��܂��B  �@�@�@�@�@�@�@ �@ ����Map    �@�@�@�@�@�@�@ �@ ���@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��y�@��\�ܗ�ꏄ�q�H�̐Β��@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��Ύ����_    �@�@ �@ ���Ԓa��������Ԗ@�R���@�@�@�@�@�@�@ �@ ��O�ԏ\�֎����l�Ԕ@���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Γ���    �@�@�@�@ �@ ��ܔԏ�������K���@�@ �@ ��Z�Ԏl�V�����O������掵�Ԉ�S����攪�ԕu���@�@�@�@�@�@�@�@�Γ�    �@�@�@�@�@�@ �@ �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ ���ԓ��������\�Ԗ@�R���@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@ �n����F��    �@�@�@�@ �@ ��\��ԓ��厛�w�}���@�@�@�@ �@��\��ԋӏ��\�O�Ԑ���������ɓ��@�@�@�@��\�l�Ԑ��ю����\�ܔԌ���    �@�@�@�@�@ �@ ��\�Z�Ԍ������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��\���ԓ@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������    �@�@�@�@�@�@ �@ ���a�ω����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �� �g��摜�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n����F����    �@�@�@�@ �@ ���������x���Ő@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@ ��    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@ �{���O ��铕�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�� �����̉E���ɂ́u�O�����v�������A����ɔ@���𒆑��Ƃ� ���̍��E�ɍ��e���̊ω���F�ƉE�e���̐�����F��z����u�O�����v�ƁA�����_�́u�z�ܑ��v���J���Ă��܂��B    �@�@�@�@�@ �@ �O�����ւ̊K�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �O�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@ �� �O����  �@�@�@�@�@�@�@�@�� �z�ܑ��� �^��@�̐�50m�ɁA���ƙB�ʉ@�̕ʉ@�u�@���@�v������܂��B �^��@�Ɠ��l �a�V�ȃf�U�C���́u�{���v�ł��B    �@�@�@�@�@�@�@ �@ ���@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Γ���  �@�@�@�@�@�@ �@ �O�w�̐Γ� �X�ɓ쉺���A�˂���������܂��܂��B �`�ʉ@�̒����������ɐi�ނƁA�Ќ�����傫���R��ɏo�܂��B �R����E�܂��A�`�ʉ@�O�ʂ�ɏo��ƕ����c�t�������� ���̖�ɂ͎��@�������L����Ă��܂����B    �@�@�@�@�@ �@ �˂���������܁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�ʉ@�̕�n���͂ޕ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �����c�t�� �@����120m�A���ΐ쎵���_�̑单�V���J��u���R���ډ@���쎛�v�ɒ����܂����B �R��̐�ɂ́u�{���v�������A��O�E�ɂ͗c�t�������݂���Ă��܂��B ���@������̓�̂̒n����F���̂����A�����́u�n����F�̍M�\���v�̂悤�ł��B �����̍����ɂ́A�P������Ƃ���ɓ��h�q���[����u�Ƃ����炵�n�����v������w�蕶�����u�单�V�v�̓�̕���������܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@���@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̍��� ��̕���    �@�@�@�@�@�@ �@ ��̕����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �Ƃ����炵�n�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �单�V�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ ���i�O�N(1774) ����    �@�@�@�@�@�@��̂̒n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ���������̎O���@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �͐�(�Z�E�іڂ̉A��) ���߂ē`�ʉ@�O�ʂ肩��B�`�ʉ@�R��߂Ȃ����܂����B  �@�@�@ �@ �t���ʂ���ʂ���̎R�� ���ډ@����20m�ŁA�]�ˎO�\�O�ӏ��ω��D���̑�\��ԎD���u���ʎR�`�ʉ@���o���v�ɒ����܂����B �t���ʂ肩��L����L���`�ʉ@�O�ʂ�̐��ʂɁA�ő��㎛�̎R���f�i������Q�K���Ắu�R��v�����т��Ă��܂��B �����̍����ɂ́A�u��⸈��v�u�����v�u�w���v�u�@���n�����O�����v�u���O�v������Ŕz�u����Ă��܂��B �ő��㎛�E��슰�i���ƕ��ԓ���Ƃ̕�ŁA����ƍN�̐��ꉗ��̕��̖@���������Ɋ������Ƃ������Ƃ����� �揊�ɂ͓���Ƃ䂩��̏����̕悪��R���u����Ă��܂��B     �@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���֎������̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��� ����    �@�@�@�@�@�@ �@ �� ��⸈@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ������    �@�@�@�@�@�@ �@ �� �E�̈�p�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �� �Q�z�����Y��[�̎w�ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �ܗ֓�    �@�@�@�@�@�� ���̉E�̈�p �O�����@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �� �ϐ�����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���� �@���n����    �@�@�@�@�@ �@ �� �E ������F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�� ���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�V�ۏ\�N(1839) ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��(�������) ��n�ɂ́A�������������w�蕶�����̓���ƍN�̕�u�����v����G���̖��u��P��v����ƌ��̐����u�F�q��v�͂��߂Ƃ��ē���Ƃ䂩��̕悪�����������Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�揊�̒��������E��������(����l�̕�)�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��O ����   �@�@�@�@�@�ƍN�̕�����̕��̕�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜   �@�@�@�@�@�@�G���̖���P�̕�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜   �@�@�@�@�@�@�@��i�F�q�̕�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜�@    �@�@�@�@�@�@�ƌ����j�T���̕�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �ƍN���� ���ޒÂ̕��̕�@�@    ----------------------------------�@��i�����Ƃ���ɏ\���Ɛď\�Z�����P(�싾�@�a)�̕��@--------------�|�|----------------

�X�ɓ��i�ނƁA�V���i��ׂ̐_�Ж��肪�����܂��B �ǂɉ����ĉ���ƁA�Q���̐Βi������܂����B   �@�@�@�@�@�@�@�@���i�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ɐ_�Ж��肪������ �`�ʉ@����100m�قǐ�ɁA���B�ʉ@�̓����u����@�^�V���i����v������܂��B ����Ƃ䂩��̙B�ʉ@�𒆐S�ɁA�_�Е��t���Ƃ�����ł���X�̂悤�ł��B �����̍��E�ɂ́A�Α��E���ЂȂǂ��������Ɣz�u����Ă��� ���ĉ��̂ɉE�ڍ�ᾂ��Ă��܂��܂��B �{���E��̌E�n�ɂ́A�u��A �i�����j�v������܂��B    �@�@�@ �@ �\�Q���̐Βi�Ǝ��@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Βi��̐Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԏ�̏�铕    �@�@�@�@�@�@�@�R�剡 �Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���ƎR��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��� �_�ϑ�    �@�@�@�@�@�@�@�{���O �_�ϑ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���R�̓��ā@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@ �����̍����ɂ́A�u�،����v�u�s��̔�v�u�����ň�ԌÂ��Ǝv����Ε��v�Ȃǂ�����ł��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�����E���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��ȑg��̖،��ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �]�ˉΏ��̐Β�    �@�@�@�@�@�@ �@ �s��̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ϑ��@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�萅��    �@�@�@�����ň�ԌÂ��Ǝv����Ε��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Γ��� �@�@�@�@�@������N(1669) ���� �����̉E���ɂ́A�u�萅�Ɂv�u�{�n���v�u��]���A�q��n�����v�u�S�ω���F�v�Ȃǂ�����ł��܂��B �@�@�@�@�@�@    �@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�O���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���ω���F��

�@�@�@�@ �@ ��������̔�ƐΕ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���ω���F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�n��(�\��ʊϐ�����F)�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�a�O�N(1683) ����   �@�@�@�@�@�@�@�q��n�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜   �@�@�@�@�@�@�@�S�ω���F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜 �����̉E���y�і{���̉E���ɂ��A�������Ƒ�R�̐Α������ׂ��Ă��܂��B    �@�@�@�@ �@ �����̉E���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �萅���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �������@����

�@�@�@�@�@�@ �@ �� �萅���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����Ȓn����F��    �@�@�@�@ �@ �� �����ω���F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �O�w�̐Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �]�ˎ���^�p���Гa�V�Ղ̐Δ�    �@�@�@�@�@�@�@�@�{���E���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�� �萅���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���E�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Z�N(1859) ����    �@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ���Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ���Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���̏�ɒn����F�� �u��A�^�����Ȃ̔�v�̐�̐Βi�������ƁA������ ����S�N�̎��Ɉ͂܂ꂽ�E�n�Ɏ�h��̒������c���ɔz��A���ɑ����������͋C���Y���܂��B �X�Ȃ�Βi������鐳�ʂɁA�u��A �i�����j�v�̐^�V�����Гa�������ׂ��J���Ă��܂��B ����@�e�̊R�ɂł��������ł����K�́A���͍ǂ���Ă��܂��� �ȑO�͖{���Ɍς��Z��ł����Ƃ����܂��B �E�n�͂ڂ��ŕ����A�_�݂��鏬�Ђ��q���� �_�ϑ��������Q�����~����Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@��A �����Ȃ̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �Βi�O �Γ��ā@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �����Ȃւ̐Βi    �@�@�@�@�@�Βi������̒��߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��̖��_�^�������ї��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̊Ԃɐ_�ϑ�    �@�@�@�@�@�@�����̍����ɏ��Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͂ڂ���    ���� �L�c�l�̑����������Ɠ`�������A�B�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �Гa�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �E���̒�����i��    �@�@�@�@�@�r�������ɓ�̏��Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���̏��Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �E�̏���   �@�@�@�@����̎�O�ɑ̐_�ϑ��@�@�@�@�@�@ �@ ����r������Гa��U��Ԃ�    �@�@�@�@�@�@�ې̐Βi�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �r���ɑ单�V���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r���ɏ���    �@�@�@�@�@�@���Ђ̉��ɂ����Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�ɐΒi�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �r���ɑ̐_�ϑ�    �@�@�@�@�@�_�ϑ��̘e�ɕ�⸈�(?)�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �ʼn���(�K��)�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �K�O�̐_�ϑ�   �@�@�@�@�@�@�@�� �ܑw�̐Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �{��������Гa��Ղ� �V���i��ׂ̂��ׂ�i50m�j���A�M�B�̑P�����̕��@�u�P�����v�ł��B �V���i��ׂ���̂ƑP������ɖʂ��ẮA��̗��h�ȁu�R��v������܂��B    �@�@�@ �@ ���@���(���Q��)�ƎR��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��n���̐Ε��Q    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Γ���(�P�����@���O�̉A��)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȓn����F��    �@�@�@�@�@�@�@�@���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�������Q�u�̔�@�@�@�@ �@ �@ �@ ��̂̒n����F��(���͏㔼�g�̂�)    �@�@�@ �@ �P�����Q�q�O�\�O�x�̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������i�ޘZ�n�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P������ɖʂ����R�� �@�@�@�@�@������N(1805) ���� �P�����O���P�������𓌂i�݂ƁA�₪�ēs��436�����ɏo�܂��B �ʂ���i�ނƁA�������Ɂu����ɂႭ���܁v�̎��@���肪�����܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�P������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �s��436�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���肪 �P��������300m�A����ɂႭ����ܑO�����_�̑O�� ���ΐ쎵���_�̈������V���J��u����R�����@���o���v������܂��B ���ʂ́u腖����v�ɂ́A������w��L�`�������u腖������v���J���Ă��܂��B��a��鄂�����Ɖ]��� �R���j���N�������Ƃ���̂� ���Ɂu����ɂႭ������v�Ɖ]����Ă��܂��B 腖����̉E���ɂ́A�u���n�����̕����v�Ɓu�����哰�v������܂��B �u���n�����v�́A���ɂ̂����v�Ŕ{�Ԃ��̂��߂� ���ɓh��Ď�オ����܂���B 腖����ɋC������Ă��܂������A�u�{���v�͓S�R���N���[�g����̉�ق̂悤�ł����B    �@�@�@�@�@ �@ �Q���Ǝ��@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Q���ɕ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �S�x�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Éi�ܔN(1852) ����    �@�@�@�@�@ �@ �@�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� 腖����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����\��N(1672) �C��    �@�@�@�@�@�@ �@ ��̂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�����̕����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��̂̉��n����   �@�@�@�@�@�@�@�@�����哰�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ������V��    �@�@�@�@�@��m�Q�����̎҈ԗ쑜�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���ߊω���F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �{��    �@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ����(�đ����m�̏�)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�萅�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�O�N(1690) ����    �@�@�@�@�@�@ �@ �����̕Ћ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ��̂̒n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ������ٍ̕��V�� ���o��������20m�A�u�����R���@�P�Y���v������܂��� ������Ă��܂����B    �@�@�@�@�@�@�@���̎��@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �{��   �@�@�@�@�@�@ �@ ���w�̐Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̐Γ��� ����ɂႭ����ܑO�����_�𓌂������ƁA���R�ʂ�i�s��301�����j�̐��Ќ����_�ɏo�܂��B �����_�̍����������Ɏ��@���肪�����܂��B    �@�@�@�@�@ �@ ����ܑO�����_�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@ �@ �@ ���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���R�ʂ� ���Ќ����_  �@�@�@�@�@�����_�t�߂Ɏ��@���� �P�Y������150m�ŁA�u�����R���P���v�ɒ����܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@���@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �얲���c���F���u�̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{��   �@�@�@�@ �@ ��n ���̕�i⸈@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �ω���F�� ���P���̓��H������Ō��������A�������g���t���w�n��o�����ł��B �\��ʂ��14��30���ł��B2,700m�̒��悢���@����ł����B �������������̂ŁA���[�����ł��H�ׂċA�H�ɒ����܂��B  �@�@ �@ �������g���t���w�n��o���� �ړI���u�ѐ̂����n���v�u��^���̓����n���v�u���o���̂���ɂႭ����܁E���n���v�́A�Ȃ�Ƃ��q�ς��邱�Ƃ��ł��܂����B ����̎��n�́A�u�����̒|��̖�v�u�d����̂�������v�u�^��@����y�@��\�ܗ�ꏄ�q�H�̐Β��v�u�`�ʉ@�̍��ȎR��Ɠ���Ɖ��̕�v�u�V���i�������A�i�������j�v�ȂǑz��O�̌���������������܂����B �X�ɂ́A�\���������āu���ΐ쎵���_�v�́u�b����V�̐[�����v�u�ٍ��V�̓��_���v�u���V�l�̏@�c���v�u�z�ܑ��̐^��@�v�u�单�V�̕��ډ@�v�u������V�̌��o���v�U���������Ă��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |