|

練馬・中野石仏巡り(練馬区豊玉地区&中野区丸山・江古田・江原地区) |

|

新型コロナ渦が収まらず動きが取れないなか、石仏・石碑等の鑑賞のため近隣の神社・寺院などを調べふらふらと出かけました。 今回は、西武池袋線練馬駅西口からのスタートです。 駅前を走る千川通り(都道439号線)の文化センター入口交差点を渡り、マロニエ通りを南へ向かいます。 やがて目白通り(都道8号線)に出ますが、練馬郵便局角の交差点を渡り更に南に進みます。    練馬駅西口 千川通りの交差点を渡る 目白通りに出る    目白通りの交差点を渡る 南へ向かうと突き当りに・・・ 覆屋が見える 駅から600mで、まだ新しい「三の橋庚申」の覆屋があり、下部に三猿が掘られた庚申の石碑が祀られています。    庚申の覆屋 庚申の碑 同 下部 三猿像 直ぐ左を走る都道442号線(北町豊玉線)を南へ進みます。 四つ目の信号を右折し暫く行くと、通りに面した小さい公園の奥に鳥居が見えます。    都道442号線を南下 信号を右折 鳥居が見える 三の橋庚申から670mで、元来は富士塚であったものと思われる小高い丘に「富士稲荷神社」がありました。 富士塚であった小高い丘の上に、紅白が鮮やかなコンクリート製の「社殿」が建っています。    児童公園の中央に神社 神明型鳥居 二基の朱の明神型鳥居   一対の神狐像 社殿 公園を東へ向かい環状七号線(都道318号)の信号を渡り、更に東へ進みます。 閑静な雰囲気の通りの先に鳥居が見えます。    公園を東へ進む 環七通りの信号 鳥居が見える 富士稲荷神社から300mで、通称中新井の氷川さま 「豊玉氷川神社」に着きました。 旧拝殿である「額殿(絵馬殿)と八個の「力石」江戸時代後期に造られた「神輿」は、いずれも練馬区登録文化財です。 参道には、「一之鳥居・二之鳥居」と「狛犬」及び二組の「石灯篭」が対に並んでいます。    豊玉氷川神社 明神型鳥居 参道    一対の和風獅子型狛犬 一対の石灯籠 一対の石灯篭 大正十五年(1926) 造立    明神鳥居 拝殿 拝殿-幣殿-本殿 昭和三年(1928) 造立 境内の左側には、「神楽殿」「額殿(絵馬殿)」「ビール麦の金子ゴールデンの碑」「御嶽山大々紀念碑」などが配置されています。 「額殿(絵馬殿)」は、氷川神社の旧拝殿で江戸時代後期の建造物として練馬区登録有形文化財に登録されています。   神楽殿 額殿(絵馬殿)    ビール麦の金子ゴールデンの碑 御嶽山大々紀念碑 紀念碑 境内の右側には、境内社の「稲荷神社」「力石」「手水舎」などが並んで配置されています。 八個の「力石」は、五十五貫(約200kg)と区内でも有数の石もあり練馬区登録有形民俗文化財に登録されています。    境内右側 境内社 稲荷神社 社殿前 水盤 天明四年(1784) 造立   八個の力石 同 五十五貫の力石   手水舎 同 水盤 「拝殿」の右手には、境内社「須賀神社」があります。 「神輿庫」に収容の神輿は、練馬区有形文化財に登録されています。 ここからは、「拝殿ー幣殿ー本殿」が一望できます。    境内社 須賀神社 神明型鳥居 参道に神輿庫 社殿前 一対の石灯篭   社殿前 水盤 社殿 「拝殿」の左手には、二つの境内社「北野天満神社」と「三峯神社」が配置されています。 当初は、現在境内社となっている「北野神社」が最も古い主祭神であり、次いで「須賀神社」に変わり、更にその後「氷川神社」が主神となったということです。 三峰神社には、二基の「庚申塔」と珍しい「狼型狛犬」が鎮座していました。    社殿左手に二つの境内社 境内社 北野天満神社 神明型鳥居 同 参道 一対の石灯籠    同 灯篭と神明型鳥居 同 社殿 同 社殿裏 お稲荷様    境内社 三峯神社 神明型鳥居 同 境内 同 三猿の庚申塔 正徳元年(1711) 造立    同 青面金剛像の庚申塔 同 狼型狛犬 同 社殿 正徳五年(1715) 造立   ポンプ式の手水場 西側(環七通り)の明神型鳥居 神社前の通りの先をよく見ると、寺院の塀がありました。(この時は見過ごしていました。)  神社前の通り 豊島氷川神社に隣接して、 豊島八十八ヶ所霊場7番札所の「天満山正覚院観音寺」があります。 ※ 当日は拝観を失念しましたので、快晴の16日に改めて訪問しました。 道灌崇敬の天満宮(現:豊玉氷川神社内北野神社)を守るため、別当寺として創建されたとのこと。 境内には以前村内各所にあった「庚申塔」や、「不動明王」などの石造物が数多くあり、また「観音堂」前の「八子地蔵尊」は不幸な厄に遭った八人の幼児の霊を弔ったものです。    寺院前景 入口に弘法大師の碑 駐車場から多宝塔を望む    山門左 石灯籠 山門右 石灯籠 山門 山門を入った左側は、「多宝塔」「観音堂」が並びその横には「不動明王」を祀る一角があります。   多宝塔 多宝塔左右 一対の石灯籠   観音堂 観音堂横 石灯籠    観音堂 横 不動明王を祀る一角 同 一対の石灯籠 同 水盤    同 不動明王と従者 同 脇侍 矜迦羅童子・制多迦童子像 同 不動明王像 境内右側には、注連縄をした「巨岩」の横に8幼児の貰い子殺し供養の「八子地蔵尊」上部が欠けた「庚申の碑」「笠付供養塔」などが並んでいます。    注連縄をした巨岩 八子地蔵尊 上部が欠けた庚申碑 昭和十三年(1938) 造立  笠付供養塔 「本堂」の周りには、変わった「水盤」「青銅灯篭」最樹院殿の「石灯籠」などが配置されています。

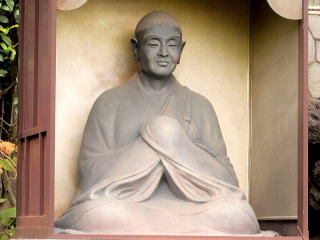

水盤1 水盤2   観音像 供養塔 享保十九年(1734) 造立    本堂前 青銅灯篭 本堂 本堂横 最樹院殿の石灯籠 文政十年(1827) 造立 本堂の左横から墓地に向かいます。 途中、「手水鉢」「青銅の弘法大師像」「九層の石塔」「石灯籠」が並び、墓地の前に「六地蔵」など沢山の石仏が配置されています。    本堂左横 手水鉢 同 青銅の観音像が乗っている    青銅の弘法大師像 九層の石塔 石灯籠    墓地前の石仏群 同 左側 六地蔵像 同 中央 三体の地蔵菩薩像    同 右側 同 十一面観音像 同 二体の地蔵菩薩像  同 キリシタン(?)灯篭 山門右奥の一角に、沢山の石仏が眠っていました。    石仏が眠る一角 九層の石塔 石仏群    同 聖観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 聖観音菩薩像 延宝五年(1677) 造立 元文五年(1740) 造立 元禄九年(1696) 造立    同 釈迦如来像 同 地蔵菩薩像 同 聖観音菩薩像 元文五年(1740) 造立 延宝元年(1673) 造立    同 観音菩薩像 同 剥落激しい石仏 同 宝珠地蔵菩薩像 延宝九年(1681) 造立   同 聖観音菩薩像 同 不動明王立像 延享三年(1746) 造立 天和二年(1682) 造立 豊玉氷川神社の前を通り環状七号線の信号を左折し、環状七号線を南西に向かいます。 途中の中野北郵便局辺りから、練馬区⇒中野区になります。 陸橋の辺りで左折し東へ向かうと、中野区立緑野小学校と緑野中学校の間の角に覆屋が見えます。    豊玉氷川神社前を通り西へ 環七通りを南西へ この辺りから中野区    この角を左折 左に緑野小学校 緑野中学校角に覆屋 正覚院から900mで、旧地名を取った「籠原観音の覆屋」がありました。 覆屋には四基の石造が安置されていますが、左側から二番目の「聖観音の西国坂東秩父百番順礼供養塔」右端の「馬頭観音の石碑」のみが現存していますが、左右端の二基は判別ができません。。 右から二番目は「不動明王像」と云われ、地元の不良中学生が壊してしまったとのこと。 左端には丸彫りの「聖観音像」があったようですが今はなく、残された台石の左右側面に「右 中むら道 」「左 ほりのうち道」と道標の陰刻がありました。    籠原観音の覆屋 四基の石造 同 左側の二基    同 左端台石の左右側面 同 聖観音像 同 右側の二基 緑野小学校の東角を左折し、二つ目の角を右折東へ向かいます。 五叉路の先に覆屋が見えます。    緑野小学校先の角を左折 二つ目角を右折 暫く進むと突き当たる   変則五叉路 左前方に覆屋 籠原観音から600mで、太田道灌と豊島泰経との間で行われた「江古田・沼袋原の戦い」における死者を弔う「豊島塚」のうちの一つだと言われている「お経塚の覆屋」がありました。 覆屋には、「罵倒観音菩薩像」と「経塚地蔵菩薩像」が祀られています。    お経塚の覆屋 同 馬頭観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 安永五年(1776) 造立 元文三年(1738) 造立 お経塚の北側突き当りに鳥居が見えます。 突き当りの道を左折し少し行くと、小高い駐車場の入口辺りに存在感のある「小祠」が祀られていました。   道の先に鳥居が見える 左折した先の駐車場   入り口辺りに小詞 同 拡大画像 お経塚から200mで、江古田村の鎮守社だった「江古田氷川神社」に着きました。    神社前景 神社名碑 明神型鳥居    参道 朱の灯明 同 宗風獅子型狛犬 同 宗風獅子型狛犬   拝殿 拝殿-幣殿-本殿覆屋(?) 境内の左側には、銅板屋根の軒を支える四隅に唐獅子を飾った「手水舎」大きな「氷川神社碑」と三つの境内社「稲荷神社」「北野天満社」「熊野・八幡神社」などが並んで配置されています。    手水舎 同 軒下の凝った彫り物 同 水盤    神社名碑 石祠 三つの境内社    同 稲荷神社 石祠 同 北野天満社 石祠 同 熊野・八幡神社 石祠 境内の右側には、境内社「鎮魂 霊神社」「神楽殿」などが配置されています。 中野区指定有形文化財の「神楽殿」は、昭和七年まで本殿として使われていたとのこと。    境内社の一角 同 境内社 霊神社 石祠 同 日露戦役記念碑   紀念碑 神楽殿 弘化四年(1847) 建立 江古田氷川神社から100m東に、御府内八十八ヶ所霊場2番及び豊島八十八ヶ所霊場2番札所の「金峯山世尊院東福寺」 隣の氷川神社の別當で、3代将軍家光が鷹狩りの際に休息し、8代将軍吉宗は御膳所に指定していたというほどの古刹です。 広い境内は世尊院幼稚園が隣接しているため、送り迎えの保護者のたまり場にもなっているようです。    寺院前景 弘法大師碑 寺院名碑  山門 山門を入って直ぐ左側は、墓地に続く石段の脇に「六地蔵像」などの石仏や「庚申塔」などの石碑が三列に並んで配置されています。 更に、「弘法大師碑」などの石碑「大蔵院不動尊」真言宗中興の祖「興教大師坐像」「徳川将軍御膳所跡の石碑 」などが続いて配置されています。    境内左側の石仏・石碑 一列目 地蔵菩薩像 同 六地蔵像   二列目 高祖弘法大師九百五拾年忌碑 同 六十六部供養塔・三猿の庚申塔 天明四年(1784) 造立   三列目 二体の聖観音像 同 二体の如意輪観音像と二体の聖観音像 延宝三年(1675)・元禄十一年(1698)造立 宝暦四年(1754)・元禄十年(1697)・寛延二年(1749)・享保五年(1720)造立    弘法大師碑を中心にした石碑群 交通安全の地蔵像 永代供養墓    大蔵院不動尊の一角 同 大蔵院不動尊の碑 同 大蔵院不動尊と脇侍    興教大師像 同 拡大画像 徳川将軍御膳所跡の石碑 境内の右側は幼稚園の庭に隣接していて、「十三層の石塔」や「弘法大師碑」などの石碑が並んで配置されています。    幼稚園に隣接の参道 十三層の石塔 弘法大師碑など石碑が並ぶ 「本堂」へのなだらかな石段を上ると、左側に「大師堂」「青銅の弘法大師像」が並び、正面にはコンクリート造りの「本堂」があります。 本堂の右側には、「宝塔」「庫裏」があります。    本堂への石段 大師堂 東福山大師講碑    地蔵菩薩像 青銅の弘法大師像 同 拡大画像    五輪塔 宝塔 本堂   青銅灯篭と庫裏 一対の石灯篭 墓地に向かって石段を上がった処に 「馬頭観音菩薩像」などの石仏を祀る一角があり、続いて「十三層の石塔」「鐘楼」が配置されています。    石仏の一角 同 馬頭観音菩薩像 同 五基の石仏  地蔵菩薩坐像    十三層の石塔 鐘楼 同 梵鐘 寶永七年(1630) 在銘 東へ向かい、二つ目の信号を左折し北上します。 だるま寿司の角を右折すると、江原小学校の前に神社が見えます。    先の信号を左折 下の原橋を渡る だるま寿司を右折  江原小学校前に神社 東福寺から650mで、 牛頭天王と宇迦之御魂神を合祀した「須賀稲荷神社」に出ます。 太田道灌が江古田原で合戦するにあたり戦勝祈願をしたとも云われています。    神社全景 木製の明神型鳥居 水盤   社殿 神楽殿 通りに戻り、北へ向かい直ぐの信号を左折します。 豊玉くすのき児童遊園の角を右折し北へ向かいます。 この辺りからは、中野区⇒練馬区に戻ります。 林稲荷神社は練馬区豊玉北ですが、南の路地を挟んだ区域は中野区江原町で区境になります。 「江古田」は練馬区から中野区にまたがって存在する地名ですが、練馬区では「えこだ」ですが、中野区では「えごた」になるのです。    通りに戻り信号を左折 西へ向かう 小さな児童遊園の角を右折   通りの左が練馬区、右が中野区 先に覆屋が見える 須賀稲荷神社から600mで、市杵島神社の境外社「林稲荷神社」に着きました。 神社の角には「庚申塔の覆屋」があり、「聖観音菩薩像」と練馬区登録有形民俗文化財の「三猿の庚申塔」が安置されています。    庚申塔の覆屋 同 聖観音菩薩像 同 三猿の庚申塔 寛文三年(1663) 造立 寛文三年(1663) 造立 「鳥居」を潜り石段を上ると、両脇朱の幟の参道の先に「社殿」が鎮座しています。    神社前景 神狐像 神明型鳥居    手水舎 朱の幟群 社殿  社殿の裏に一対の神狐像 目白通りの一本南の裏道を西へ進むと、神社の杜が見えます。  先に神社の杜 林稲荷神社から400mで、「市杵島神社」に出ました。    明神型鳥居 手水舎 一対の石灯篭  社殿 社殿の裏には、区画整理によって移転された「不動明王像」や「地蔵菩薩像」などが安置されていました。    社殿の裏 御嶽山七十五回の碑 小社    供養碑 不動明王像の覆屋 同 拡大画像 宝暦十三年(1763) 造立 明治四十年(1907) 造立   地蔵菩薩像 同 拡大画像 宝永五年(1708) 造立 神社の一本手前の道を左折すると、直ぐ目白通り(都道8号線)に出ます。 目白通りを東へ向かうと。市杵島神社から650mで都営大江戸線新江古田駅に着きました。    直ぐ先は目白通り 目白通り   新江古田駅付近 新江古田駅地上出入口 6Km弱の歩行でしたが、平日の人と交わらない状況下でゆっくりと巡拝させて頂きました。 |