| 新座市の庚申塔巡り2 |

| 前回の続きになる、新座市の南東部に点在する庚申塔を巡拝するルートを探しました。 比較的一筆書きで辿れる「馬場・道場・片山・野寺・栗原・石神地区」の寺院・神社・路傍の庚申塔・地蔵などをマッピングし、往路も復路も西武バスを利用する計画です。 また、法臺寺の「片山富士」の登頂も楽しみです。 西武池袋線ひばりヶ丘駅北口から出発します。 駅前の<ひばり71>バス停からは、西武バスを利用します。 ワークマン新座馬場店前の蓮光寺前バス停で下り県道36号保谷志木線を南西へ、直ぐの押しボタン信号を左折し南東に向かいます。 突当りを左折し北へ向かうと、 ブロック塀の間に二基の石仏と石碑が見えます。

ひばりヶ丘駅北口 <ひばり71>バス停 蓮光寺前バス停   県道36号線を南西へ 信号を左折し南東へ   突当りを左折し北へ ブロック塀の間に石仏が見える 「馬場二丁目の庚申塔」です。 共に顔面が剥落し、のっぺらとした「青面金剛像の庚申塔」と「 地蔵菩薩像」が祀られています。    二基の石造 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像 南に進み馬場三丁目児童遊園を左折、突き当りを左折すると社殿が見えます。    児童遊園を左折 突き当りを左折 社殿が見える 「稲荷会館の稲荷神社」です。 新座市のコミュニティセンターの1つで地域住民向けの講座やイベントが開催されて地域住民向けの講座やイベントが開催されているとのこと。 が…敷地には鳥居・一対の石灯篭・二基の社殿などが配置され、「稲荷神社」のようです。 敷地右側の鉄格子付きの檻の中に、市指定有形民俗の文化財の「石造地蔵菩薩坐像」と「地蔵菩薩坐像」が収容されています。    全景 明神型鳥居 一対の石灯篭  二基の社殿    檻に二体の地蔵像 同 地蔵菩薩坐像 同 地蔵菩薩坐像 文安三年(1446) 造立 元治元年(1864) 造立 更に 道なりに南へ向かうと、堀内発條製作所前の道端にブロックで囲われた覆屋が見えます。   道なりに南へ 覆屋が見える 「馬場三丁目の明王堂」です。 小さな「不動明王像」が祀られています。 台座には、脇侍の「矜羯羅童子・制吒迦童子」が彫られています。    明王堂 同 不動明王像 同 台座の脇侍 更に南西に進み 突き当りの信号を右折し、黒目川に沿った市場坂通りを西へ向かいます。 やがて、県道36号線と交差する大橋交差点に出ます。 信号向かいの餃子製造所の角を左折し道なりに西へ向かうと、朱の鳥居が見えます。    突き当りの信号を右折 市場坂通りを西へ 大橋交差点    信号向かいの餃子製造所 角を西へ 朱の鳥居が見える 「馬場四丁目の小社三社」です。 朱の小社三社が横一列に並んで配置されています。 小社の間に「猿田彦大神碑」が配置されています。    朱の神明型鳥居 境内 一対の神狐像    二基の手水鉢 小社三社 猿田彦大神碑 大正十年(1921) 造立 少し先の宮前墓苑駐車場のブロック塀の間に石仏が見えます。  石仏が見える 「馬場四丁目の庚申塔」です。 「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。   青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 元禄六年(1693) 造立 更にブロック塀を辿った先の角を曲がると、石塔が見えます。  石塔が見える 「馬場四丁目の馬頭観世音塔」です。 角柱型の石塔で、上部に「馬頭観音菩薩坐像」その下に「馬頭觀世音」の陰刻があります。

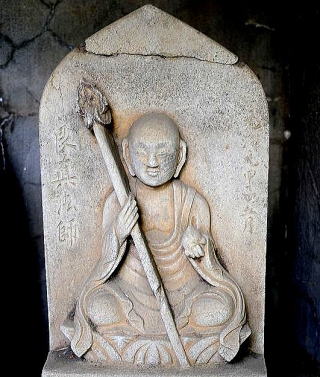

馬頭観世音塔 同 (上部)馬頭観音坐像 文政八年(1825) 造立 県道36号線に戻り、大橋交差点と直ぐ先の黒目川に架かる大橋を渡り南へ向かいます。 関越自動車道の高架下をくぐった直ぐ信号の先に、白亜のお堂と神社が見えます。    大橋交差点を直進 黒目川 県道36号線を南へ    関越自動車道 高架下をくぐる 鳥居が見える 「五領院」です。 コンクリート製の「観音堂」(小さな観音像が安置されているとのこと。)ですが、フェンスは施錠されています。  前景 隣接するのが「道場一丁目の稲荷神社」です。    全景 明神型鳥居 一対の神狐像 更に 県道36号を南西に向かうと、法臺寺の案内表示が目に付きます。 案内表示に従い右折をすると、120~130m先に山門が見えます。    県道36号を南西へ 法臺寺への案内表示 長い参道 「大平山廣澤院法臺寺」です。 法臺寺は、元々は一遍上人が開いた時宗の専門道場で、所在地の「道場」という地名は この寺に因むと云われ、創建は西暦1200年頃と伝えられる名刹です。 参道の中ほどに「寺院石柱」や一対の「石灯篭」が配置されています。 山門の前の植え込みの端に、「道場1丁目の庚申塔」が配置されています。 「庚申」の文字の下に、線画で描く三猿が三角形に配置されている珍しいものです。 山門前には、「南無阿弥陀仏」の大きな「文字念仏塔」が配置されています。 「山門」は、親柱の前後に4本の控柱を配置した「四脚門」の堂々とした造りです。   寺院門 一対の石灯篭    石塔が見える 文字庚申塔 同 (下部)三猿の線画   文字念仏塔 山門 山門を入ってすぐ左側に、塀の上から参拝者を見守る巨大な「阿弥陀如来像」・鉄の扉で守られたコンクリート製の「時宗板碑群(板石塔婆群)収蔵庫」・上部に青銅の「妙音沢弁財天像」を祀る「七福神の石窟」・大きな水子地蔵像を頂き 裏側に赤鬼青鬼が出入りを番する「胎内くぐり」がある「水子地蔵塔」などが配置されています。 「時宗板碑群」は、県指定有形文化財で十一基の板碑(拝観時は十基の板碑)が収容されています。 「時宗板碑群収蔵庫」の前には、左側に青銅の「普光観智国師像」右側に青銅の「他阿真教上人像」(木造他阿真教上人坐像は県指定有形文化財)が配置されています。 「水子地蔵塔」の裏側は、回廊の様にトンネルをくぐり回れるようになっています。   阿弥陀如来像 同 拡大画像    時宗板碑群収蔵庫 お堂の左側 普光観智国師像 お堂の右側 他阿真教上人像

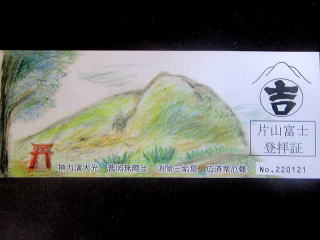

---------------------------------------------------- 堂宇内 時宗板碑群 -------------------------------------------------- 正和二年(1313)~至徳元年(1384) 造立    七福神の洞窟 同 石窟内外の七福神 同 妙音沢弁財天像    水子地蔵塔 同 水子地蔵像 同 左右の赤鬼青鬼  同 胎内くぐり 境内の右側には、休息処の「施起衆亭」の横に「羅漢石仏群」と「片山小学校発祥地碑」その奥に「鐘楼」「六地蔵像」が配置されています。 墓地の奥 歴代住職の墓地の片隅に、珍しい「青面金剛半跏坐像の庚申塔」が配置されています。 台座には立体的な三猿が彫られています。   施起衆亭 石灯籠と片山小学校発祥地碑    羅漢石仏群 同 左側の羅漢像 同 右側の羅漢像   鐘楼 同 梵鐘   六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 享保六年(1721) 造立   歴代住職の墓地 青面金剛半跏坐像の庚申塔 慶応三年(1867) 造立 境内の正面には、二対の石灯籠が並びその先に入母屋造の重厚な「本堂」が建っています。 本堂の左横には、「十三層の石塔」が配置されています。 本堂の右前には、銅の球体を乗せた銅亀の「廻し七福神像」が配置されています。 七福神の球体を廻してみましたがどんなご利益があるのやら・・・。    境内の正面 石灯籠 石灯籠    本堂 十三層の石塔 廻し七福神像 本堂の裏手はうっそうとした森になっていて、市指定有形民俗文化財「片山富士塚」があります。 通常は入口が閉じられていて自由に参拝・見学することはできません。 (数日前の4月8日は富士塚の公開日だったそうで残念…) 本堂の左手の寺務所にて「登拝証」(500円)を頂き、安全のための軍手をお借りします。 前住職の方にガイドをして頂き、40分近く「新座市の成り立ち(大和田町と片山村の合併)」「片山富士の成り立ち(浅海吉右衛門を中心とする富士講「丸吉講」によって築かれた塚)」などについて蘊蓄をお聞きしました。 直径35.3m 高さ7.2mの円墳形の塚は、土留め用に塚の全体に笹や樹木を植えた野趣あふれるものですが、メインの登山道には石組の路に手すりを付け安全対策もされています。 柵の中に入ると、朱の屋根付き橋が眼に入ります。 謂れを聞くと、「かってこの橋の下には、黒目川周辺の湧水が流れ込んで池を作っていたよう」とのこと。 現在は埋められて水はありませんでした。 塚に向かって左手には、朱の鳥居とその先に朱の覆屋が見えます。 覆屋には、丸吉講の講祖「浅海吉右衛門碑」と朱の小社が祀られています。 覆屋近くの、石組みで30段程度の急勾配の登山道を上ります。 塚の頂上はコンクリートで固められ数人が立てるくらいの広さで、隅に剥落した小さな「不動明王像」と「丸瀧講碑」が置かれてあります。 周りを見渡しても、樹木に覆われて視界不良です。 山腹には、「小御嶽石尊大権現/大天狗/小天狗の石碑」「總同行碑(講碑)」台座に丸吉講/総同行と彫られた「五輪塔」塔の部分が大きく破損しているが台座に三猿が彫られている「庚申塔」などが配置されています。    片山富士塚入口 社務所 登拝証

朱の屋根付き橋 同 池の跡 塚の左側を往く

朱の神明型 朱の覆屋 同 浅海吉右衛門碑と朱の小社 天保二年(1821) 造立   西側の登山道 同 見下ろす    頂上 同 不動明王像 同 丸瀧講碑   東側の登山道 同 見上げる   五合目辺りの御中道 屋根付き橋を望む

小御嶽石尊大権現/大天狗/小天狗の石碑 講碑 丸吉講の五輪塔 慶應二年(1866) 再建    東側からの頂上 石段の先に石碑 三猿の文字庚申塔 寛政六年(1794) 造立   丸吉講/富士山の碑 屋根付き橋まで周回 県道36号に戻り、南西に向かいます。 直ぐ先の片山交差点を左折し、南北に走る産業道路を南に向かいます。 150mほど進むと、道路左側の暗渠に石塔が見えます。    片山交差点を左折 産業道路を南へ 石塔が見える 「片山一丁目の廻国巡礼塔」です。 角柱型の石塔の上に、剥落が進む「阿弥陀如来(のような)坐像」が祀られています。   廻国巡礼塔 同 拡大画像 安永五年(1776) 造立 更に緩やかな上りを進むと、武野通りとの交差点にでます。 交差点の南西の角に、覆屋が見えます。    緩やかな上りを進む 武野通りとの交差点 覆屋が見える 「片山三丁目の庚申塔」です。 覆屋には、「三社合殿(御獄神社・阿夫利神社・榛名神社)の石祠」と「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。    覆屋に二基の石造 同 三社合殿の石祠 同青面金剛像の庚申塔 元文四年(1739) 造立   覆屋前 二基の石灯籠 同 手水鉢 武蔵通りを800mほど、ひたすら南西に向かい進みます。 急に細くなる路の横断歩道の角を右折し、北へ向かいます。 片山幼稚園の角を左折し進むと、神社名碑が見えます。    武蔵通り ひたすら南西へ 横断歩道の角を右折    北へ向かう 片山幼稚園の角を左折 神社名碑が見える 「武野神社」通称 野寺 です。 明治末に近郷の五社を野寺村の八幡社に合祀した際、武蔵野の「武」と野寺の「野」をとって「武野神社」と改称したとのこと。 源義家が奥州征伐の時に戦勝を祈願して立ち寄ったと伝えられています。 八幡山と呼ばれる丘陵の山上に祀られ、その崖下に旧別当の満行寺があります。 石段の先の一之鳥居そして少し離れた二之鳥居を進むと、いったん開けた場所に出て緩やかな「女坂」急勾配の「男坂」二つの石段が待っています。 まずは、勾配がきつい「男坂」の石段を上ります。 石段の上には三之鳥居が控え、その両脇に一対の「石灯籠」と一対の「和風獅子型狛犬」が配置されています。 境内の正面には、北向に八幡造の「拝殿」が建っています。    前景 最初の石段 明神型一之鳥居    参道 両部型二之鳥居 女坂    男坂 明神型三之鳥居 一対の石灯籠    一対の和風獅子型狛犬 拝殿 本殿 境内社は、近隣の八社が合祀されたので沢山あります。 境内の左側に、「三社合殿(厳島神社・須賀神社・御嶽神社)」更にその右手の小高い丘に「疱瘡神の石祠」「御嶽神社」が配置されています。 境内の右側に、「富士仙元宮の石祠」「稲荷神社」更にその右奥に「三社合殿(榛名神社・阿夫利神社・御嶽神社)の石祠」が配置されています。 帰りは、「女坂」の石段を下ります。

一之鳥居まで戻り 手前左側の石段を下りると、独特の空気が流れる広い境内に広がる弁天池にでます。 弁天池の中島に、境内社の「弁天社」が配置されています。

境内社 三社合殿 同 社殿   境内社 疱瘡神の石祠と御嶽神社 同 社殿    境内社 富士仙元宮の石祠と稲荷神社 同 社殿 同 一対の神狐像   同 手水鉢 右奥に行く   境内社 三社合殿の石祠 同 社殿    女坂を下りる 一之鳥居手前左側 石段を下りる    境内社 弁天社 同 手水鉢 同 社殿 武野神社の前は、満行寺の南門からの境内になります。 少し西に進むと、山門が見えます。   満行寺の境内 山門が見える 「八幡山彌陀院満行寺」です。 四脚門の山門の前には、一対の「青銅灯篭」と左側に「六地蔵の覆屋」右側に「仏足石」が配置されています。   前景 一対の青銅灯篭    六地蔵の覆屋 同 一対の石灯籠 同 六地蔵像   仏足石 山門と寺院名碑 境内の左側には、青銅の「弘法大師像」切妻造の屋根に六角形の塔屋を乗せたユニークな構造の「地蔵堂」が配置されています。 続く墓地入口の藤棚の下に、大小二体の「大日如来坐像」と上部に地蔵菩薩坐像が彫られた「廻国供養塔」中心仏に大きな「聖観音菩薩像」を据えた「無縁塔」が配置されています。    境内の左側 弘法大師像 同 拡大画像    地蔵堂 同 左側面 同 手水鉢

同 堂宇内 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像    藤棚の下に石仏・石塔 同 二体の大日如来坐像 同 廻国供養塔(上部に地蔵菩薩坐像) 享保十年(1725)・寛文九年(1669) 造立 寛政十年(1798) 造立    無縁塔 同 石仏群 同 聖観音菩薩像 境内の右側には、「宝塔・石灯籠・蹲・十三層の石塔」が配置されています。 正面には、一対の「石灯籠」の先に重厚な入母屋造の「本堂」が建っています。    境内の右側 宝塔 石灯籠    蹲 石灯籠 十三層の石塔   一対の石灯籠 本堂 東側境内は、片山幼稚園と隣接していて南門へと続きます。 左側には、野寺の鐘の伝説がある袴型鋼板屋根形式の「鐘楼」が配置されています。 右側には、「榛名山満行宮碑」がある境内社が配置されています。    境内の東側 鐘楼 同 梵鐘    境内社 明神型鳥居 同 社殿と榛名山満行宮碑 同 拡大画像 満行寺の西角に石碑が見えます。  石碑が見える 「野寺二丁目の馬頭観世音菩薩碑」です。   馬頭観世音菩薩碑 同 拡大画像 更に南西に進むと、ブロック塀の間に覆屋が見えます。  覆屋が見える 「野寺二丁目の庚申塔」です。 「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。 青面金剛の足元に、二匹の邪鬼が腕を組んで並んでいる珍しい形です。    庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 (下部)二匹の邪鬼 弘化二年(1845) 造立 庚申塔の角を左折し、南西に向かいます。 突当りを右折し西へ進むと、東久留米市から練馬区に至る県道234号前沢保谷線に突当ります。 右折し北西に向かうと、県道36号線と交差する栗原交差点にでます。 交差点前の眼鏡市場新座店の裏側には、墓地が広がりお堂が見えます。    南西に向かう レンギョウのピンクが目に眩しい 突当り    県道234号線を北西へ 栗原交差点 墓地にお堂が見える 「栗原観音堂」です。 参道左側には、「地蔵菩薩立像 」と「題目塔」が並んで配置されています。 正面には、観音菩薩を祀る仏堂「観音堂」が建っています。 観音堂の左前には、「地蔵菩薩像」「聖観音菩薩像」「如意輪観音像」などの石仏が並んで配置されています。 墓地西側の道路沿いに、台座に三猿が彫られた「文字庚申塔」が配置されています。    前景 地蔵菩薩立像 題目塔 享保四年(1719) 造立 寛延四年(1751) 造立    墓地内 地蔵菩薩立像 同 聖観音菩薩像 観音堂 享保四年(1719) 造立    観音堂前の石仏 同 左の三体 同 右の三体   墓地西側に庚申塔 同 三猿の庚申塔 文化三年(1806) 造立 観音堂横は二又路になっていて、県道234号線は左側の路を西へ向かいます。 県道24号線練馬所沢線と交わる交差点前の駐車スペースに、覆屋が見えます。   県道234号線を西へ 交差点前に覆屋が見える 「栗原三丁目の馬頭観音」です。 覆屋には、櫛形角柱型の「馬頭観音塔」が祀られています。   覆屋に石塔 同 馬頭観音塔 交差点を右折し、練馬区から所沢市に至る県道24号練馬所沢線を北へ向かいます。 ここからは、右側 新座市と左側 東久留米市の市境の路を行くことになります。 ブロック塀角の隅に、石碑と石仏が祀られています。   県道24号線を北へ ブロック塀角の隅に石仏が見える 「栗原一丁目の馬頭観音」です。 櫛形角柱型の「馬頭観世音菩薩塔」と丸彫の「馬頭観音座像」が祀られています。    二基の石塔・石仏 同 馬頭観世音菩薩塔 同 馬頭観音坐像 明治八年(1875) 造立 道なりに北へ向かい黒目川に架かる神宝大橋を渡ると、直ぐのブロック塀角の隅に覆屋が見えます。    更に北へ 神宝大橋 黒目川  ブロック塀角の隅に覆屋が見える 「石神三丁目の庚申塔」です。 覆屋には、「三猿の庚申塔」が祀られています。   庚申塔の覆屋 同 三猿の庚申塔 貞享五年(1688) 造立 (当初はここまでで帰路に着く予定したが…)路を戻り、神宝大橋を渡って急遽南西に向かいます。 ここからは のんびりと川面を散策しながら、東久留米市の最寄りの石仏・石碑を拝観しようと思いました。 が・・・下谷橋調整池工事のため、高い目隠しフェンス沿いの移動となりました。 新落合橋を渡り東へ、立野川を右折し南へ向かいます。 突当りの右角に、アルミ製の屋根を被せた簡易な覆屋が見えます。    黒目川 川辺りを南西へ 下谷橋調整池工事    目隠しフェンス沿いの移動 新落合橋を渡る 東へ   立野川を南へ 手前右角に覆屋が見える 「浅間町二丁目の馬頭観音」です。 覆屋には、「地蔵菩薩像」と「馬頭観音坐像」が祀られています。    覆屋に二基の石仏 同 地蔵菩薩像 同 馬頭観音坐像 宝暦八年(1758) 造立 文化九年(1812) 造立 墓地のブロック塀に沿って西へ向かうと、塀の角に覆屋が見えます。  塀の角に覆屋が見える 「浅間町二丁目の廻国供養塔」です。 覆屋には、「廻国供養塔」が祀られています。 市内の廻国供養塔では、古いものとのこと。   廻国供養塔 同 拡大画像 宝暦十三年(1763) 造立 立野川に架かる宮前橋まで戻ると、その先に小高い杜が見えます。  宮前橋から小高い杜が見える 落合村の鎮守「落合浅間神社」です。 鳥居をくぐると、深い杜の参道の先に一対の「石灯籠」にガードされるかのような石段が見えます。 石段を上ると、「狛犬」が出迎え「手水舎」だけのシンプルな境内が広がります。 境内の正面には、八幡造の「拝殿」が建っています。    前景 明神型鳥居と神社名碑 一対の石灯籠   一対の和風獅子型狛犬 境内 安政六年(1859) 造立   手水舎 同 手水鉢   拝殿 本殿 境内社は、四社あります。 拝殿の左横に「稲荷神社」が配置されています。 拝殿の右横に「天王祠」と「稲荷祠」が配置されています。 境内の左側に「小御嶽神社」があり、2mほどの塚の上に「小御嶽神社の石碑」が配置されています。 由緒に「境内に富士を模した古塚がある。」とあり「落合富士」を期待しました。 この小御嶽神社を指しているのでしょうか。   拝殿左横の境内社 同 稲荷神社   拝殿右横の境内社 同 天王祠・稲荷祠  境内左側の境内社    小御嶽神社 明神型鳥居 同 登山道 同 小御嶽神社の石碑 東へ向かうと、県道234号線との交差点に出ます。 これから先は、新座市に戻ります。 交差点を右折して県道234号線を東へ、一つ目の路を右折します。 二又路を左へ、ジグザグの路を東へ向かいます。 暫く進むと、新宿区から練馬区を経由して新座市に至る県道25号飯田橋石神井新座線に出ます。 県道25号線の北西に、別れ道バス停留所が見えます。 タイミングよく西武バスが来ました。 西武池袋線ひばりが丘駅北口に着いたのは、12時30分でした。    県道234号線との交差点 県道234号線を東へ 一つ目の路を右折    二又路を左へ ジグザグの路を東へ 県道25号に出る    バス停留所が見える 別れ道バス停留所 ひばりが丘駅北口 春うららと言うよりは夏日の中での決行でしたが、体調が良かったためか6㎞強の巡行も苦になりませんでした。 「法臺寺」では、「時宗板碑群」「七福神の石窟」「胎内くぐり」「青面金剛半跏坐像の庚申塔」など興味深く拝観させていただきました。 特に、施錠までして厳重管理されている「片山富士塚」には関心が高かったです。 が…あまりにも「富士塚の要件」を満たしていなく丸吉講の富士遙拝の場所という印象でした。 (因みに 富士塚の要件は、次の6つです:。①山頂に祠があること。②烏帽子磐があること。③小御岳神社があること。④富士山の溶岩「黒ぼく」があること。⑤御胎内があること。⑥霊峰富士を遥拝できること。) 説明員の前住職にお尋ねするのを忘れましたが、「なぜ浅間神社やその関連する神社ではなく当寺が管理しているのか」不思議でした。 あと珍しかったのは、馬場三丁目の稲荷会館で「鉄格子付きの檻の中に収蔵されている市指定有形民俗文化財の地蔵菩薩坐像」・満行寺の「袴型鋼板屋根形式の鐘楼」「切妻造の屋根に六角形の塔屋を乗せたユニークな構造の地蔵堂」・野寺二丁目の庚申で「足元で二匹の邪鬼が腕を組んで並んでいる珍しい形の青面金剛像の庚申塔」などです。 予定を変更して廻った東久留米市の浅間町二丁目の「馬頭観音」及び「廻国供養塔」「落合浅間神社」は、「東久留米七福神寺巡り」(2007年2月)で巡っていました。 急な予定変更は間違いの元と痛感しました。 |