| 柴又七福神巡り |

|

正月、フーテンの寅さんの柴又帝釈天に詣でたく「柴又七福神」を企画しました。 寿老人の観蔵寺だけ離れているのですが、距離的に問題ないので一筆書きに辿ることにしました。 10時京成本線京成高砂駅北口をスタートです。 線路沿いに西へ進むと、柴又七福神 高砂観蔵寺」の案内板がありました。    京成高砂駅北口 線路際を西へ 案内板が見える 高砂駅から250m、柴又七福神の寿老人を祀る「金亀山神宮院観蔵寺」に着きました。 境内は、2組の七福神巡りツアーの団体さんで溢れていました。 団体さんが去るのを待ってから、参拝させていただきました。   山門 門前 新四国八十八箇所の碑と寿老人の碑    寿老人の石碑 本堂 同 堂内 寿老人像    地蔵堂 同 堂内 地蔵尊 一千百年遠忌供養塔

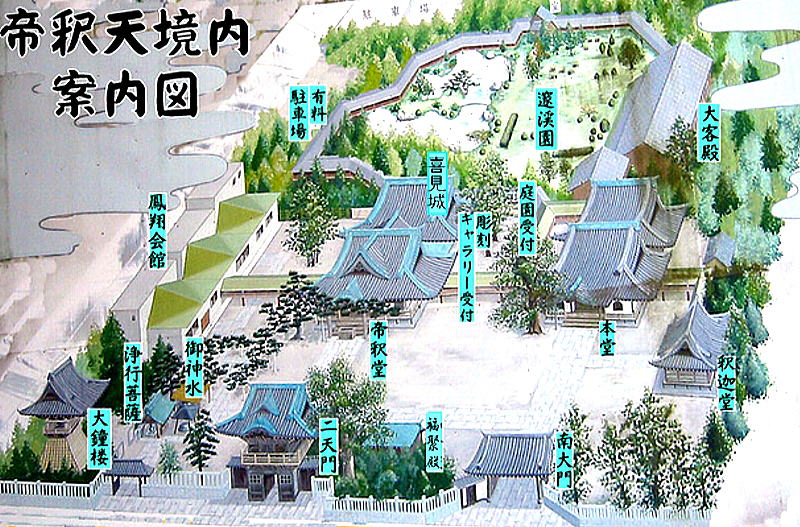

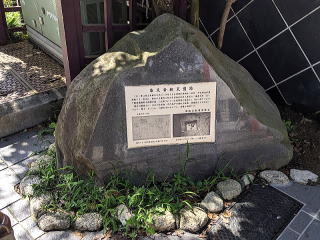

地蔵覆屋 同 水子地蔵尊 宝塔 西へ 京成本線の高架を潜り南に往くと、道沿いに鳥居が見えたので直ぐの角を左折します。    観蔵寺を顧みる 京成本線の高架 高架の先のに鳥居が見える 観蔵寺から150mの近くに、「高砂天祖神社」がありました。 表参道の鳥居をくぐると、右側脇に二体の「青面金剛像の庚申塔」が配置されていました。 玉垣に囲われた境内の正面には、総檜 神明造の「拝殿」が快晴の光に美しく映えています。 拝殿左横に、境内社「八雲神社」「稲荷神社」が並んでいます。    西参道 神明型鳥居 表参道 神明型鳥居 二体の青面金剛像の庚申塔    境内の玉垣 一対の石燈籠 手水舎   和風獅子型狛犬 力石 大正十年(1921)造立    拝殿 本殿 本殿横 境内社    境内社 八雲神社 境内社 稲荷神社 同 お稲荷さま 高砂天祖神社を西へ、大きな道路の向こうに楼門が見えます。   西へ向かう 楼門が見える 高砂天祖神社70m、平成年間に創立したまだ新しい「大光明寺」があります。 楼門の上層が鐘楼というより切り妻屋根の中央を屋上にしたかなり異色「山門」です。 高い基壇に乗る「本堂」は、流れるような優雅な入母屋造り屋根で新しいながら風格を出しています。 山門を入った直ぐ左側に「六地蔵像+地蔵尊像」「弘法大師像」が、右側には「水子地蔵像」「良縁無縁之塔」が配置されています。 境内には、「まん出し地蔵尊」なる線彫りの地蔵像がありました。    鐘楼門形式の山門 山門左の一角 同 七地蔵像(六地蔵+1)   同 弘法大師の覆屋 同 堂内 弘法大師像   山門右の水子子育地蔵像 良縁無縁之塔    一対の石燈籠 本堂 本堂横 石仏群    石燈籠 キリシタン燈籠 まん出し地蔵尊 寺院前の大きな道を南へ進み、高砂小橋交差点を左折します。 道なりに東へ向かうと途中から都道3607号線になり、高砂2丁目辺りに「地蔵尊の覆屋」が祀られていました。 京成高砂駅脇の京成本線の踏切を渡り、道なりに北東に進むと高砂八丁目交差点にでます。 交差点を右折し、さくらみち(旧佐倉街道)を東へ進みます。 京成金町線踏切を渡り、更に進むと京成成田空港線の高架に出会いますが、渡った直ぐの路を右折します。   大光明寺を顧みる 高砂小橋交差点    地蔵尊の覆屋 同 拡大画像 この辺りから都道307号線    京成高砂駅南口 踏切を電車が通過 高砂八丁目交差点    さくらみちを進む 京成金町線踏切 桜道中学校辺り    この辺りは桜並木 京成成田空港線高架 さくらみちを右折 大光明寺から1、500m、「赤稲荷神社」通称 赤稲荷(覆屋が赤く塗ってあることから)に着きました。 社殿の守護は、狛犬ならぬ「狛狐」でした。    一之明神型鳥居 二之明神型鳥居 手水鉢    境内 狛狐 力石    社殿 同 社殿内 同 側面 さくらみちに戻り更に進むと、道沿いに閉扉された「蓮華寺」がありました。 その先の柴又五丁目交差点を左折し柴又街道に入ると、正面に京成成田空港線の高架が見えます。 高架に沿って東へ進むと、福徳恵比寿天の案内看板が見えました。    さくらみち 蓮華寺 旧佐倉街道の碑    信号を渡った先に高架 京成成田空港線高架 新柴又駅南口  恵比寿天の案内看板 赤稲荷神社から400m、柴又七福神の恵比寿天を祀る「薬王山瑠璃光院医王寺」に着きました。 寺院門を入ると、門内の左右に阿吽の仁王像が控え 更に楼上の四隅に四天王が守護する立派な「山門」が目を惹きます。 山門をくぐった境内には、右の塀沿いに五体の石仏が並び、左側には「そば地蔵尊」が祀られていました。    寺院門 手水舎 山門    山門内 阿吽の金剛力士像 山門上 四方を守護する四天王   山門を潜り境内 裏側から見た山門    石仏群 同 子育水子地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔    同 地蔵菩薩像 同 如意輪観音菩蔵像 同 不動明王像 宝永○年 造立 享保二年(1717)造立    境内 本堂 同 本堂前 恵比寿天像   青銅の弘法大師像 同 拡大画像    大師像前 地蔵尊 同 拡大画像 十三層の石塔    蕎麦地蔵尊 同 拡大画像 同 台石に東京市の陰刻 少し戻って京成成田空港線の高架をくぐり、北へ進みます。 スミレ薬局を右折すると、直ぐ墓地とその先に寺院が見えます。    京成成田空港線の高架をくぐる 先のスミレ薬局を右折 墓地・寺院が見える 医王寺から150m、手前の大きな墓地は「柴又帝釈天 題経寺境外墓地」です。 入口が、道沿いに一対の石燈籠と題教寺墓地の門に分かれてありました。 石燈籠側から入ると、通路を塞ぐように「日蓮大菩薩の碑」が建ち、左側に「手水舎」正面に「覆屋」があります。 門から入ると、左手に「宝塔」及び葛飾区指定有形文化財の「浅間山噴火川流溺死者供養碑」「日蓮大菩薩の石塔」が建ち、墓地の奥へと続く通路の脇に「青面金剛像の庚申塔・勢至菩薩像」2体の石仏が並んで配置されています。    墓地入口 一対の石燈籠 日蓮大菩薩の碑 墓地内    手水舎 一対の石燈籠 覆屋    題経寺境外墓地入口 宝塔 浅間山噴火川流溺死者供養碑    日蓮大菩薩の石塔 二体の石仏 同 青面金剛像の庚申塔・勢至菩薩像 題経寺境外墓地の隣が、柴又七福神の大黒天を祀る「大黒山宝生院」です。 広い境内の割りに、シンプルな感じがします。 本堂に、二つの「大黒天像」が祀られていました。一つは「七福神の大黒天木像」、もう一つは「本尊・大黒天立像(鎌倉時代)」です。    寺院門 境内 一対の石灯籠    手水舎 弘法大師の小舎 同 弘法大師像    本堂 同 本堂内 大黒天像 同 本堂内 大黒天像(鎌倉時代)   弘法大師の石碑 三層の石塔 北へ進むと七福神の案内看板がありました。住宅街なので目印がわからないところ助かりました。 寺院前は、七福神ツアーの団体さんで溢れていました。ここでも、一段落するまで待たせていただきました。    北へ進む 七福神の案内看板 寺院前に人だかり 宝生院から500m、柴又七福神の福禄寿を祀る「聖閣山万福寺」に着きました。 門前脇には、「一石六地蔵」が配置されています。 狭い境内には石仏群が、本堂の右脇には多数の「弘法大師像」が鎮座していました。 福禄寿像の拝観は叶いませんでした。    山門 山門前 一石六地蔵 同 拡大画像    本堂 般若心経の摩尼車 十三層の石塔    石仏群と供養塔 同 笠を被った地蔵像 同 不動明王像    本堂右横 沢山の弘法大師像 三界萬霊等 同 聖観音菩薩像    大正記念大師講有志之碑 同 聖観音像・十一面観音像 同 獅子像   手水舎 水鉢 更に北へ進むと、急に賑やかな雰囲気になりました。   突き当りを左折 雰囲気が変わる 萬福寺から200m、柴又七福神の毘沙門天を祀る「経栄山題経寺」通称 柴又帝釈天 に着きました。 帝釈天は、信仰をする者・修行をする者を守護する神様です。 通りには「南大門」「二天門」「西門」が並びますが、各門から順に拝観します。  まず、「南大門」をくぐります。 門の左手には、「三猿を乗せた石柱」がありました。 正面の入母屋造「祖師堂(本堂)」拝殿前には、入堂規制のための仮設の入口が設けられていました。 その右手前に、柴又帝釈天の中では江戸末期に建立された最古の建築「釈迦堂(開山堂)」があります。 釈迦堂の裏側に、「二体の観音菩薩を祀る覆屋」がありました。    南大門 三猿像 同 拡大画像    祖師堂(本堂) 本堂〜釈迦堂への渡り廊下 釈迦堂(開山堂)    観音の覆屋 同 二体の観音菩薩像 境内 次に、入母屋造瓦葺の楼門「二天門」をくぐります。 正面に建つ「帝釈堂」拝殿は、参拝の人々で溢れています。    二天門 柴又帝釈天の碑 草木供養之碑    帝釈堂(拝殿) 同 外側の彫刻 三童子が鉢支える像 最後に、「西門」をくぐります。 西門の左には、関東では一番大きな欅造りの「大鐘楼堂」が周りを睥睨しています。 正面に、巣鴨のとげぬき地蔵 高岩寺の洗い観音のように人が群がる「浄行菩薩の覆屋」と隣接して「御神水の手水舎」が設置されています。    西門 大鐘楼 同 梵鐘   菩薩の覆屋 同 浄行菩薩像   手水舎 御神水で手を清める 同 御神水 柴又帝釈天門前公衆トイレ脇に、「遺跡表示石」がありました。 それによると、この界隈は「柴又帝釈天遺跡」(古墳時代後期から奈良・平安時代の遺跡地)だとか。    帝釈天前 参道 同 公衆トイレ 同 柴又帝釈天遺跡表示石 帝釈天を後にして北西に向かいます。 大鐘楼角の信号を左折し都道307号線を西へ向かうと、直ぐ寺院が見えます。   大鐘楼角の信号 寺院が見える 帝釈天から100mで、柴又七福神の弁財天を祀る「石照山真勝院真光寺」です。 大同元年(806)創建と伝わるそうですから、柴又七福神の寺院の中では最も古いことになります。 境内中央部には、葛飾区有形指定文化財の「五智如来石像」が配置されています。 阿閃如来と薬師如来は、同体であるとする説もあったほどよく似ていますね。    寺院門碑と山門 鐘楼横に石仏群 同 中央仏 聖観音菩薩像    鐘楼 同 梵鐘 日本四国六十六部の石碑 宝暦4年(1754)鋳造 享保十二年(1727)造立   境内に並ぶ石仏 五智如来石像 万治三年(1660)造立    同 左から ・不空成就如来像・阿弥陀如来像・大日如来像・宝来如来像・阿閃如来像    本堂 同 堂前 弁財天像 石燈籠   境内左の一角 同 4基の石碑・石塔が並ぶ   同 大師堂 同 堂内 弘法大師像 都道307号線を西へ、柴又街道を突っ切り京成金町線の踏切を渡った先に 神社の幟がはためいています。    柴又帝釈天前交差点 京成金町線の踏切 幟が見える 真勝院から250m、葛飾区内最古の神社「柴又八幡神社」に着きました。 当社の社殿は6世紀後半のものとみられる古墳の上に建っているそうです。東京都の低地では古墳に神社はここだけとのこと。 拝殿の奥へ進むと、葛飾区指定史跡の「古墳石室」があります 本殿下の古墳出土の人骨を集めて埋め、其の上に石畳の塚を築き、前に自然石に「島俣塚」と刻んだ石を建て柵をめぐらしています。 島俣塚の左隣には境内社があり、「諏訪神社・稲荷神社・八幡宮・水神宮」が祀られています。 その他、境内には葛飾区登録有形文化財の「柴又用水の碑」がありました。    神社名碑 明神型鳥居 手水舎    境内に石燈籠が並ぶ 柴又用水の碑 神楽殿    境内 和風獅子型狛犬 拝殿

島俣塚と古墳石室 境内社 同 宗風獅子型狛犬 更に、都道307号線を西へ向かい 直ぐの信号を右折し北へ進みます。 突き当りの神社の塀沿いに 東北に回り込みます。 京成金町線の踏切前に院門が見えました。    信号を右折 白鷺保育園の辺り 先に神社の塀が見える  線路と並行に進む先に寺院が 柴又八幡神社から250m、柴又七福神の宝袋尊を祀る「弘誓山観音院良観寺」に着きました。 境内の左側はに、「大師堂」「戯れ宝袋尊像」「願掛け宝袋尊像」「七福神像」などが配置されています。 大きな「願掛け宝袋尊」は。お腹を両手で時計回りに三回撫でながら願いを唱えると 叶えてもらえるそうです。 境内の右側には、「二体の石仏」「三界萬霊等」「六地蔵像」「やすらぎ地蔵尊群」「水子地蔵尊」などが配置されています。    山門と寺院門碑 :境内左側 大師堂 同 堂内 弘法大師像    新四国 二十九番土州國分寺模碑 二十九番の石碑 弘法大師一千百年御遠忌碑    布袋尊の一角 同 戯れ宝袋尊像 同 願掛け宝袋尊像   七福神像 未敷蓮華塔    境内右側 二体の石仏 同 地蔵菩薩像・奪衣婆像 三界萬霊等    同 左側三体の石仏 同 右側三体の石仏 同 聖観音菩薩像    境内右側 地蔵菩薩像 六地蔵像    やすらぎ地蔵尊 水子地蔵尊 同 拡大画像    本堂 手水鉢 如意輪観音像 すぐ前を走る京成金町線の踏切を渡り、柴又街道を南へ柴又駅を目指します。 柴又帝釈天前交差点を左折し、再び帝釈天側から帝釈天参道を見学がてら柴又駅へと向かいます。    寺院前の踏切 柴又街道 柴又帝釈天前交差点 柴又帝釈天交差点を左折し、帝釈天に戻ります。 真勝院の辺りからも、帝釈天の大鐘楼が見えました。 二天門から200m程の「帝釈天参道」を、柴又駅まで辿ります。  ウナギの香りがお腹に響く「川千屋」、「寅さん」の実家として撮影が行われた「くるまや」こと「とらや」、参道をはさんで両側に建つ老舗「高木屋老舗」など 川魚料理店や団子屋・和菓子屋を初め色々な商店が軒を並べて賑やかです。 一旦 柴又街道を渡りますが、帝釈天参道は続きます。 その先には、自然石の「題目塔」その足元に石碑を振り返るように見上げている「猿の石像」「帝釈天王安置の碑(題目塔)」「渥美清寄贈の常夜燈」などが配置されています。    大鐘楼と二天門が見える 川千屋 とらや   高木屋老舗 帝釈天参道 柴又街道    題目塔の傍に石猿 同 拡大画像 帝釈天王安置の碑    帝釈天参道 駅寄り 渥美清寄贈の常夜燈 帝釈橋 帝釈天参道の先は、京成金町線柴又駅になります。 駅の脇に「子育地蔵 おりつ地蔵尊」が安置される一角がありました。    おりつ地蔵の一角 おりつ地蔵 同 拡大画像 駅前の広場には「フーテンの寅さんと、見送るさくらの像」が配置されていました。 七福神最後の良観寺から750m歩き、柴又駅に着いたのは2時40分です。 帝釈天参道に戻り、おみやげに「とらやの草団子」を買い、ランチに「川千屋のうなぎ」を奮発します。    寅さん像 さくら像 柴又駅 4.5Km強の七福神巡りでしたが、各所で七福神巡りツアーの団体とかち合い参拝に時間を要し 正月の雰囲気を充分味わいました。 「医王寺の門の左右に阿吽の仁王像配し楼上に四隅に四天王が守護する立派な「山門」」・「宝生院の全身真っ黒で真っ白い歯に紅い口が鮮やかな「出世大黒天像」」・「帝釈天の入母屋造瓦葺楼門「二天門」見上げる檜造りの「大鐘楼」帝釈堂の外壁を取り巻くきめ細かな「装飾彫刻」」・「真勝院の360年前に建てられたにも拘らずきれいな状態にある「五智如来石像」」など 印象に残るスポットが多い七福神巡りでした。 |