| 志木の富士塚巡り |

志木市の富士塚は、2021年3月に国重要有形民俗文化財の「田子山富士塚」を巡っています。 今回は、荒川沿いに位置する「中宗岡の御嶽塚」と「羽根倉富士嶽」二つの塚巡りを計画しました。 距離と体力を考慮して、行きと帰りにバスの利用を検討しました。 9時40分、志木駅東口に降り立ちました。 マルイファミリー志木前に建つ まちあわせ河童像に挨拶をし、駅前出発の国際興業バスにて出発。 志木市からさいたま市方面への主要幹線となっている秋ヶ瀬橋手前の秋ヶ瀬橋バス停で下車します。   志木駅東口 まちあわせ河童像    国際興業バス乗り場 国際興業バス 秋ヶ瀬橋バス停 荒川左岸のこの辺りは、河川敷の幅が100m以上もあります。 右岸は数倍広いです。 荒川に架かる秋ヶ瀬橋の西詰から 長い>の字の坂を下り、河川敷の路を北へ進みます。 この付近には かつて「馬捨場」「観音塚」が存在し、菖蒲沼の耕地整理のために馬が使われていたようです。 その為、「馬頭観音」の関連石像物が多い処です。 右脇の叢の中でもひと際繁る一角に分け入ると、微かに石塔群が並んで見えます。    荒川左岸 河川敷の路を北へ 盛り上がったブッシュの一画  微かに石塔が見える 「下宗岡の馬頭観音」です。 左側に五基の「文字馬頭観音碑」、中央に剥落が進む一基の「馬頭観音立像」、右側に六基の「文字馬頭観音碑」の十二基が並んで配置されています。 この付近は馬の捨て場だったのでしょうか。 ほとんど手入れがなされていなく、ブッシュを整理するのに手間取りました。    十二基の石塔 左側 五基の石碑等 同 馬頭観音碑    同 馬頭観音立像 右側 七基の馬頭観音碑 同 馬頭観音碑 元文四年(1739) 造立 路を少し戻り、小道を左折し東へ向かいます。 突き当りの、秋ヶ瀬運動公園少年野球場を左折し北へ向かいます。 秋ヶ瀬取水堰の手前に、石仏群が見えます。

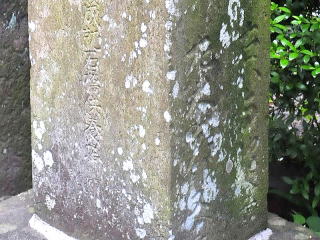

少し戻り左折 秋ヶ瀬運動公園少年野球場を左折 石仏群が見える 「秋ヶ瀬取水堰付近の庚申塔」です。 「地蔵菩薩像」と「青面金剛像の庚申塔」の二基が安置されています。    二基の石仏 同 地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 宝永二年(1705) 造立 秋ヶ瀬取水堰を仰ぎ見ながら、直ぐの角を左折し西へ向かう路を進みます。 この辺りの河川敷が最も広く、300m程度の距離がありました。 突き当りの丁字路を右折し北西へ進みます。 細田学園野球グラウンドの先のポンプ小屋の脇に、土手に向かって右手に石塔が並んでいます。    秋ヶ瀬取水堰 赤い消防ヘリが旋回している 土手に向かい西へ   突き当りを右折し北西へ 石塔が見える 「菖蒲沼の馬頭観音」です。 叢の左側に二基の「馬頭観音像」と「文字馬頭観音碑」、中央に志木市指定有形民俗文化財の「三面六臂の馬頭観音像」、右側に「文字馬頭観音碑」の五基が並んで配置されています。    下草に覆われた石像 同 二基の馬頭観音像 同 文字馬頭観音碑 明治二十九年((1896) 造立    三顔六臂の馬頭観音立像 同 三面拡大画像 同 文字馬頭観音碑 天和三年(1683) 造立 土手に向かう湾曲した道を上り西へ向かい、あきはね通りの十字路を右折し北へ進みます。 ファミリーマート 志木中宗岡店、寺院の塀が見えます。 ファミリーマート志木中室岡店手前の十字路を右折し土手へ向かうと、鳥居が見えます。    土手への道を上る 御嶽塚が見える 土手を下る    十字路を右折 あきはね通りを北へ ファミリーマート手前の十字路を右折  鳥居が見える 村社「産財氷川神社」別称 中ノ氷川神社 です。 鳥居をくぐると、右側に「手水舎」が配置されています。 その奥には 回転ジャングルジム・砂場・鉄棒・ブランコ等の遊具がありさながら児童遊園地のよう。 参道と「拝殿」の手前には、各一対の石灯籠が配置されています。 拝殿手前の石灯篭は 竿部が四角形で高さもほぼ同じだったので一対かと思いましが、よく見ると笠の形・火袋の模様など細部が異なっていました。   前景 明神型鳥居    手水舎 同 手水鉢 一対の石灯篭 文政十三年(1830) 造立    拝殿前 一対の石灯篭 同 一対の天水桶 拝殿 左)明和二年(1765)・右) 安永4(1775) 造立 拝殿の左側に回ると、本殿の覆屋「本殿」と境内社「八坂社」が配置されています。 本殿の覆屋内には、志木市指定文化財の一間社流造「本殿」が安置されています。    拝殿左側 本殿の覆屋 同 本殿 明治十二年(1879) 建之    境内社八坂社 神明型鳥居 同 石祠 同 社殿 社殿の右側には、四基の石碑が配置されていて 御嶽塚を望むことができます。 御嶽塚へは一旦神社を出て、右側に回り込まなければなりません。    社殿右側 四基の石碑 御嶽塚を望む 神社の右側 好天と云うこともあり、一対の石灯篭の先に志木市有形民俗文化財の「中宗岡の御嶽塚」がくっきりと現れます。 「山にのぼらないでください」と標識があるため、上ることはできません 高さ.5mほどの御嶽塚です。 富士講由縁の石碑は見当たりませんが、木曽御嶽山信仰に由るこの塚は 富士塚に匹敵する規模です。 塚の周りには、「御嶽大神」「三笠山大神」「八海山大神」「大江神社」「中央神社」等の石碑の他、「一合目」~「五合目」の合目石、「不動明王像」とその脇侍「制吒迦童子像と矜羯羅童子像」が配置されています。 塚の頂上には、「御嶽大神碑/三笠山大神碑/八海山大神碑」が配置されています。  富士塚 全景    塚西側 同 大江神社碑 同 中央神社碑    塚南西側 同 一対の石灯篭 同 五基の石碑    同 大宜教知足霊神碑 同 三笠山大神碑 同 三合目石    塚南側 同 四合目石 同 五合目石

同 八海山大神碑 同 三笠山大神碑 同 御嶽大神碑  頂上 三笠山大神/御嶽山大神/八海山大神碑    塚南東側 同 不動明王坐像 同 左右 制吒迦童子像・矜羯羅童子像    塚東側 同 第五回千日木食大願成就碑 同 一心霊神碑   塚北東側 登山道入口 同 一合目石 路を挟んだ北隣りに寺院の屋根が見えます。  寺院の屋根が見える 左側が「御岳神社」です。 寺院の表示などがなく個人宅のようでしたので 呼び鈴で何度かお伺いを立てようとしましたが、留守のようでした。 無断で入るわけもいかず、やむを得ず門外から拝観をさせて頂きました。   個人宅のよう 前景   明神型鳥居 社殿    不動明王像 御嶽大神碑 市之瀬栄山像 あきはね通りに戻り、北へ向かいます。 時折右手に土手が見え、荒川と並行に歩いているのを感じます。 上宗岡4丁目交差点からは、あきはね通りは羽根倉通りに名称が変わります。 更に進むと、 国道463号線高架の手前に鳥居が見えてきます。    あきはね通りに戻る 北へ向かう 荒川土手に沿っている   上宗岡4丁目交差点 鳥居が見える 村社「羽根倉浅間神社」です。 鳥居をくぐると、左側に親子の手水鉢を有する「手水舎」と 重さ四十貫目~六十貫目の四個の「力石」が配置されています。 拝殿の前には、一対の神猿像とその前後に各一対の石灯篭が配置されています。   前景 明神型鳥居    手水舎 同 手水鉢 同 手水鉢(下部)    四個の力石 拝殿前 一対の石灯篭 同 一対の神猿像    同 一対の石灯篭 同 一対の天水桶 拝殿    拝殿左側 富士塚 拝殿左右横 一対の天水桶 本殿 境内の左側には、「薬師堂」と境内社4社「御嶽社」「稲荷社」「稲荷社」「八幡社」がΓ字に配置されています    境内の南西側 同 薬師堂 同 堂内 薬師如来立像 寛文十一年(1671) 造立   同 青面金剛像の庚申塔 同 成田山塔 寛延二年(1749) 造立 元治元年(1865) 造立    同 御嶽社 同 稲荷社 同 堂宇内 石祠    境内の北西側 同 稲荷社 同 堂宇内 石祠   同 八幡社 同 堂宇内 石祠 更にその奥には、志木市有形民俗文化財の「羽根倉富士嶽」が配置されています。 全体をコンクリで固め 表面に黒ボクを配した、高さ約5m 直径約17mの塚です。 登山道は幾つかあるようですが、御嶽神社の富士塚同様に入山は不可です。 塚の周囲には、「小室浅間大神」「泉瀧」「小御岳石尊大権現」「浅間大神」「亀磐」「烏帽子岩」「雲霧神」「阿夫利神社」「金山彦神」「飯縄神社」「天照皇大神」「猿田彦神」「須走口」「不二森稲荷神社」等の石碑や講碑、登山道入口にも二対の狛犬が配置され、胎内穴もあります。 ただ、合目石が5個現存するとのことでしたが見当たりませんでした。   塚南西側(正面) 同 頂上 浅間大神碑   同 亀磐碑 同 烏帽子岩碑    塚西側 同 日行青山(講碑) 同 雲霧神碑    塚北西側 同 阿夫利神社碑 同 泉瀧碑   同 小御岳石尊大権現碑 同 胎内穴    塚北側 同 金山彦神碑 同 飯縄神社碑   塚北東側(須走口) 同 須走口碑    塚東側 同 天照皇大神碑 同 猿田彦神碑   同 不二森稲荷神社碑 同 小室浅間大神碑   塚南側(登山口1) 同 一対の和風獅子型狛犬    塚南側(登山口2) 同 一対の和風獅子型狛犬   塚南東側 同 一対の石灯篭と琴平神社碑 羽根倉通りを南東に戻ります。 上宗岡4丁目交差点を左折し、県道215号線を土手に向かい東へ進むと地蔵が見えます。    上宗岡4丁目交差点を左折 県道215号線を東へ 地蔵が見える 「上宗岡4丁目の地蔵」です。 傘の覆いの下「地蔵菩薩像」が祀られています。   地蔵菩薩像 同 拡大画像 享保八年(1723) 造立 上宗岡4丁目交差点に戻り、県道215号線を南西に向かいます。 暫く進むと、上宗岡5丁目交差点に大山寺の案内表示看板が立っ ています。 交差点を渡り直ぐの小路を右折すると、正面に山門が見えます。    上宗岡4丁目交差点 県道215号線を南西に 上宗岡5丁目交差点   大山寺の案内表示看板 正面に山門が見える 「龍澤山大仙寺」です。 藥医門の「山門」の前には、一対の惇信院石灯籠が配置されています。   一対の石灯篭 山門 山門をくぐると、参道の左側の小堂に ひと際大きい中心仏の「地蔵菩薩像」とその左右に「六地蔵像」が配置されています。 小堂の右側に「白山社」も祀られています。 小堂の奥の墓地入口に、「聖観音菩薩像」「石碑」「地蔵菩薩立像」三基の石仏・石碑が並んで配置されています。    小堂 同 六地蔵像と中心仏 同 中心仏(地蔵菩薩像) 宝暦十四年(1764) 造立 元文三年(1738) 造立    白山社 同 社殿 同 一対の狛犬    墓地入口に三基の石塔 同 聖観音菩薩像・石碑 同 地蔵菩薩像 左)寛文七年(1667) 造立 慶應三年(1867) 造立 参道の右側には、 青銅の「大慈大悲母聖観世音菩薩像」を中央に周りに沢山の石仏・石塔の一画が配置されています。 左横には、「上部に地蔵菩薩坐像を彫った敷石供養塔」「台座の上に子育て地蔵菩薩坐像を乗せた 三界萬霊塔」が配置されています。 右横には、「聖観音菩薩像」「地蔵菩薩立像 」「地蔵菩薩坐像」「上部に聖観音菩薩坐像を彫った石橋供養塔」の四基が配置されています。 石橋供養塔の右側面下部には、道標を兼ねていたのか「右ハ与野ヘ二リ/左ハ大山道引又へ十二丁」の陰刻があります。 更には、奥に沢山の無縁仏が配置されています。 石仏・石塔の一画の左隣には、黄金の「延命地蔵尊」を祀る「地蔵堂」が配置されています。 更にその奥には、「鐘楼」が配置されています。    山門直ぐ右側 同 一対の石灯篭 同 大慈大悲母聖観世音菩薩   同 左横 敷石供養塔 同 上部に地蔵菩薩坐像 文化十四年(1815) 造立   同 三界萬霊塔 同 台座の上に子育て地蔵菩薩坐像 文政十二年(1830) 造立  同 右横 四基の石仏・石塔    同 地蔵菩薩坐像 同 聖観音菩薩立像 同 地蔵菩薩立像 延享四年(1747) 造立 元文五年(1740) 造立 文化十四年(1815) 造立    同 石橋供養塔 同 上部に聖観音菩薩坐像 同 右側面下部に道標 寛政八年(1796) 造立   同 左奥の石仏群 同 右奥の石仏群   地蔵堂 同 延命地蔵像   鐘楼 同 撞鐘 宝暦七年(1757) 造立 正面には、入母屋造の「本堂」とまだ新築の香りがする「客殿」が建っています。    本堂前 天水桶が一基 本堂 客殿 上宗岡5丁目交差点からは、県道215号線は袋橋通りに呼称が変わります。 袋橋通りを南西に進み 袋橋東交差点を右折し、国道254号を北西に向かうと石仏の覆屋が見えます。    袋橋通りを南西に 袋橋東交差点を右折 国道254号を北西に  覆屋が見える 「上宗岡2丁目の庚申塔」です。 国道に背を向けた西向きの覆屋には、「青面金剛像の庚申塔」首の欠けた観音菩薩像の「妙典供養塔」「青面金剛像の庚申塔」 の三基の石仏が祀られています。  覆屋に三基の石仏    青面金剛像の庚申塔 首の欠けた観音菩薩像の妙典供養塔 青面金剛像の庚申塔 享保十七年(1732) 造立 安永五年(1776) 造立 国道254号路を少し進み、直ぐの角を∧字に回り南へ戻ります。 未舗装の道を進むと、寺院名碑が見えます。    覆屋直ぐの角を左折 未舗装の道を南へ 寺院名碑が見える 「青龍山観音院千光寺 葬儀が終わったばかりと思われ、大勢の参列者が出てくる処でしたので 拝観は遠慮させて頂きました。   寺院門 向かいの墓地入口の石灯篭 千光寺に隣接して鳥居が見えます。  鳥居が見える 「宿氷川神社」別称 上ノ氷川神社 です。 鳥居をくぐると、直ぐ右側に「夫婦和合の狛犬」の一画があり、更に進むと「手水舎」が配置されています。 社殿前の石段の両脇には、「一対の獅子山」と「一対の石灯篭」が配置されています。 社殿の南側からは、側面が朱で統一された「本殿(覆屋)-幣殿-拝殿」が観察できます。   前景 両部鳥居    "夫婦和合の狛犬"の一画 同 一対の和風獅子型狛犬 同 石塔    一対の石灯篭 手水舎 同 手水鉢    社殿前 同 獅子山 同 拡大画像 昭和八年(1933) 造立   同 一対の石灯篭 同 一対の天水桶   拝殿 本殿(覆屋) 社殿の左側には、境内社の「正一位出世稲荷社」が配置されています。    全景 明神型鳥居 一対の神狐像   社殿 同 堂宇内 社殿 そのまま南へ向かうと、再び袋橋通りに出ます。 袋橋通りには、千光寺の案内表示看板が出ています。 袋橋通りを南西に向かい、新河岸川に架かる袋橋を渡り 更に進みます。 突き当りの県道266号線を右折し西へ向かうと、さくら記念病院手前の信号の角に石仏群が見えます。    千光寺    新河岸川 袋橋通りを南西に 県道266号線を右折   さくら記念病院手前の信号 石仏群が見える 「水谷東1丁目の庚申塔・地蔵尊」です。 二体の「地蔵菩薩像」と下部に三猿がある「庚申塔」が祀られています。  三基の石仏・石塔    地蔵菩薩像 庚申塔 地蔵菩薩像 寛延二年(1749) 造立 歩くのはこの辺が限界で、押しボタン式信号前のさくら記念病院前バス停からバスで志木駅に向かいます。 新河岸川から南側は、2021年3月の「田子山富士塚巡り」で巡拝しています。 12時50分、志木駅東口に帰着しました。 構内のロッテリアでランチを摂り、帰宅します。

さくら記念病院前バス停 国際興業バス 志木駅東口 荒川河川敷の三ヶ所の馬頭観音及び庚申塔群を回りましたが、いずれも保管の状態は良くないのが気がかりです。 これら民俗文化財は、せめて覆屋で雨や日差しを避ける程度の保護が必要と想いながら土手を上りました。 目的の「中宗岡の御嶽塚」と「羽根倉富士嶽」は、いずれも登頂禁止と云うことで麓を廻らせていただきました。 両塚の造りはよく似ていましたが、信仰の違いが配置されている石碑や石像に表れているのが分かり面白かったです。 当初は「大仙寺」の宿バス停まで約3kmのプランでしたが、好天に恵まれましたのでさくら記念病院前バス停まで800mほど足を延ばしました。 |