| �@�V�h�x�m�ˏ��� |

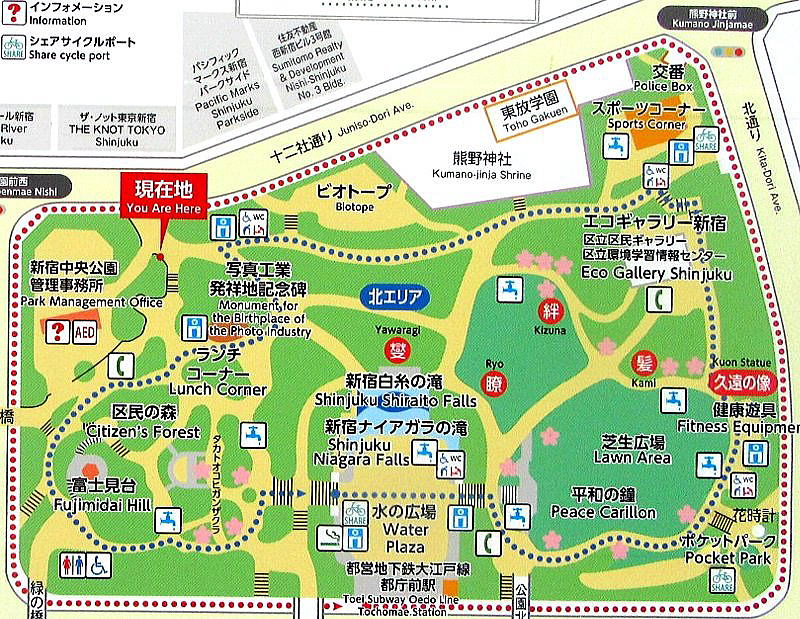

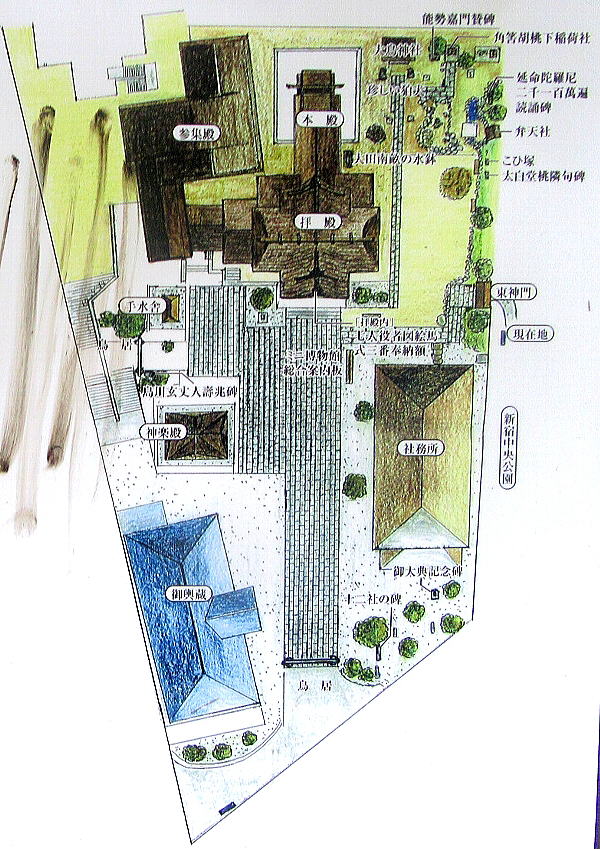

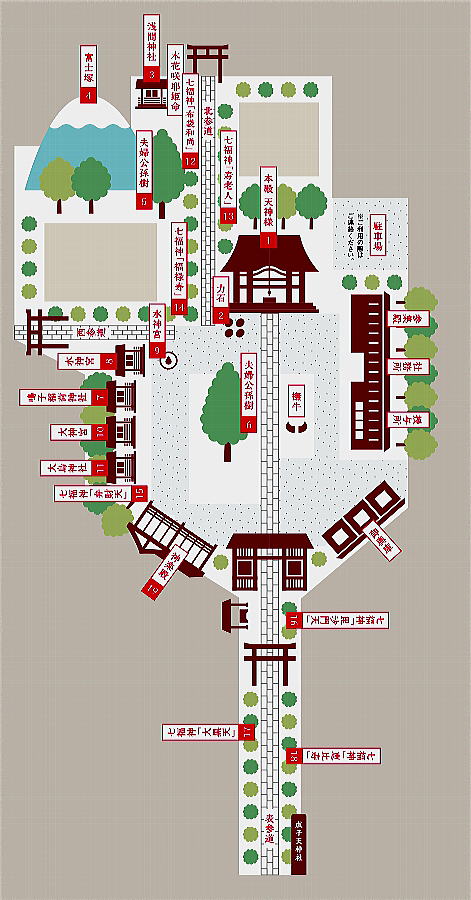

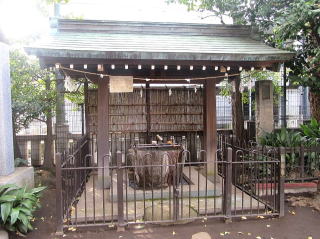

| �V�h��ɂ���6�����̕x�m�˂̂����A4�����͓o�������Ē����܂����B����A�c��Q�����u���q�x�m�v�u�㗎���x�m�v��o�����ׂ��v��𗧂Ă܂����B�����āA�s�c��]�ː��s���O���瓯����w�܂ł̐Ε��E�M�\�������郋�[�g�����肵�܂����B ���̎����A�܂����������L�c�C�̂œ܂�̓���I�ь��s���܂����B �s�c��]�ː��s���O�`�T�o���o��ƁA�����͐V�h���������ł��B�@   �@�@�@�s�c��]�ː��s���O�w�`�T�o���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s��  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�h��������Map �L�����̍L��̐�Ɍ�����V�h�i�C�A�K���̑�̍����Ȃ�ɐi�݁A���V�h�̐����������k�Ɋт� �\��Вʂ�i�s���V�h���s�S�X�H��\�O�����j�ɏo�Ă��܂��܂����B �\��Вʂ���E�ɐi�ނƁA�F��_�ЎQ�����������肻�̐�̒��ԏ�Ɂu�n�����v������܂����B �u�n�����v�ɂ́A�n����F�������u����Ă��܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@���̍L��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\��Вʂ�    �@�@�@�@�@�@�@���ԏ�ɂ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n����F��  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Map �F��_�ЎQ�������ɖ߂�A�V�h�̑�����u�F��_���v�Ɍw�ł܂��B �Q���̉E���ɂ́A�V�h��w��j�Ձu�\��Ђ̔��v�y�э]�ˏ��h����u�Z�̔�v�Ȃǂ̐Δ肪�z�u����Ă��܂��B ��������苫���ɓ���ƁA�����Ɂu�_�`���v�u�萅�Ɂv�u�_�y�a�v�����т܂��B ���ʂɂ́A�V�h�̍��w�r����w�i�ɑ����ȁu�Гa�v���}���Ă���܂��B    �@�@�@ �@ �\��Вʂ肩��̎Q�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Q���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�Q�����_�^�����@    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\��Ђ̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\��Вʂ葤�̖��_�^���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Éi�l�N(1851)����    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�`���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�萅�Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�y�a   �@�@�@�@�@�@�@�@�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�a �@�@�@�@�@ �������N(1804)��[ �q�a�̉E���ɂ́A��c�쐤�i冎R�l�j�̏��ɂ����������܂�Ă���V�h��w��L�`�������u�����v���z�u����Ă��܂��B �X�ɐ��ʂɁA�����Ёu�咹�_�Ёv������A���̎Гa�O�ɂ́A���̉�������ʂ��ɂȂ��Ă��Ȃ��������u�����v���z�u����Ă��܂��B �E�ׂɂ́A���Ёu�p���ӓ�����א_�Ёv�E�����Ȑ_�r�E�u�\��Еٍ��V�v�ƕ���ł��܂��B �u�ٓV�Ёv�̘e�̐A�����݂ɁA�r�̐��������ɂ���ʎ�����������{����u���ЂÂ��̔�v�������܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@�q�a�̉E���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��c�쐤�̐����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����O�N(1820)��[    �@�@�@�@�@�@�@�@�咹�_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa�O �a�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ۏ\��N(1727)��    �@�@�@�@�@�@�p���ӓ�����א_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa�O�̂���חl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i������͌��ݐV�h��j�̋��̖��c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����ɗ������S���Փ��u�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������N(1864)����    �@�@�@�@�@�@�_�r�Ə\��Еٍ��V�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ЂÂ��̔�    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�a�|���a�|�{�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�� ���_����o�āA�V�h�����������Q����k�i�݂܂��B ���V�h�𓌐��Ɋт� �k�ʂ�i�����s���V�h���s�S�܍����j�ɏo�č��ɐi�ނƁA�����\��Вʂ�Ƃ̌F��_�БO�����_�ɂȂ�܂��B �F��_�БO�����_���߂ɓn��A�\��Вʂ��k�Ɍ�������ڂ̐M���𐼂ɐi�݂܂��B ��̓H�p�ɂ����������܂��B    �@�@�@�@�@�V�h�����������Q���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F��_�БO�����_�@�@�@�@�@�@�@�����_����V�h���������|�s����]��    �@�@�@�@�@�@�\��Вʂ�̌����_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�����܂��H�n�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r���ɋv����(��)   �@�@�@�@�@�@�@�@����ɒ��i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�p�ɂ��� �F��_�Ђ���400m�A�u�����M�\���v������܂����B �����ɂ́A�u�Γ��E�ʋ������M�\���E���^�M�\���v�����u����Ă��܂����B �ʋ������M�\���̉����O�����́A���E�́u�������v�Ɓu�����v�������������Ă��钿�����`�ł��B �����̑��ʂɂ́A�u�����E�Γ��U�E�O�̂̒n����F���v���z�u����Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�����M�\���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Γ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����l�N(1664)����    �@�@�@�@�@���� �ʋ������M�\���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����O�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E ���^�M�\���ƐΉ��� �@�@�@�@���a��\��N(1954)����   �@�@�@�@�@�@���ʂ̐����E�Γ��U�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�̂̒n����F�� �\��Вʂ�ɖ߂�k�i�݂܂��B �ʂ�̐�́A���V�h�ܒ��ږk�n���h�ЊX�搮�����ƂƂ������ƂōĊJ���r�������i�߂��Ă��܂����B ���̂��߁A�u����ʕ�����ב喾�_�v�͕��ň͂��Ă��܂����B �\��Вʂ�͓����ɑ���~�X���ɓ˂�������܂��B ���q�≺�����_��n��A�~�X���𓌂ւƐi�݂܂��B ���q�V�_�������_�̐�̃r���̊p�ɁA�ɕ���ꂽ��p�������܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�\��Вʂ�ɖ߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ĊJ���r���H�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�≺�����_    �@�@�@�@�@�@�@�@�~�X���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�V�_�������_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�̊p�ɗɕ���ꂽ��p �����M�\������800m�A�����̂悤���Y��Ɏ���ꂳ�ꂽ�u���q�q��n�����̂����v������܂����B �r���Q�̕Ћ��ɉB���悤�ɋߑ�I�Ȃ����̑���ł��B���ׂ̈�������a��������܂���ł����B �����̉E���ɁA��̂̒n����F�����������Ă��܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�n�����̑��ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�萅��    �@�@�@�@�@�@��̂̒n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���q�q��n������ ���q�V�_�������_��n�蓌�ւƐi�ނƁA�ʂ�ɖʂ��Ď��@���肪�����܂��B   �@�@�@�@�@���q�V�_�������_��n��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʂ�ɖʂ��Đ_�Ж��� ���q�q��n�����̉E�ߑO50m�A��������O���̑n���Ƃ����ÎЁu���q�V�_���v�ɒ����܂����B �����ɂ́A�V�h����ōŌ�ɒz���ꂽ�x�m�ˁu���q�x�m�v�u���q�����_�v�Ȃǂ̌�������������܂��̂Ŋ��ґ�ł��B  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Map �ʂ肩���h��̑N�₩�ȁu�O��v�܂ł̒����\�Q���̗����ɂ́A��n�敶�����́u�����_�v�����_�́u�b����V�E�单�V�E������V�v�y�сu�萅�Ɂv�Ȃǂ��z�u����Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@���@����ƎQ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Â������_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_1 �b����V��    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_2 �单�V���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�^�����@    �@�@�@�@�@�@�@�V���{�̝̐G�z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_3 ������V���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�萅��    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�O��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���_���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���_�� �O����������̋������Y��ɐ�������Ă���A�����́u�������v��́u�a�����q�^�����v�V�h��w��L�`�����������́u�V�̗͐v�Ȃǂ��z�u����Ă��܂��B ���ʂ̐Βi�̐�ɂ́A����26�N�ɑ��c���ꂽ�S�R���N���[�g���̐ԂƔ�����Ƃ����K���X����́u�q�a�v���ނ��Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̐Γ��U   �@�@�@�@�@�@�@�a�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�a �@�@ �@�@ �����O�\���N(1830)��[   �@�@�@�V�h��w��L�`���������� �͐@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �g��摜 �����̍����ɂ́A�u�_�y�a�v�����_�́u�ٍ��V�v�y�ы����Ђ́u�咹�_�Ёv�E�u��_�{�v�E�u�q��א_�Ёv�E�u���_�{�v������ł��܂��B���_�{�̑O�ɂ́A�O�͒����Ɉ͂�ꂽ��˂�����܂����B �X�� ���Q���Ɍq�����Ă��āA�Q���̓r���ɂ͓������ɉ��݂�����u�����ύ����v�ƌĂ�Ă���u�����v���z�u����Ă��܂����B   �@�@�@�@�@�@�@�_�y�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_4 �ٍ��V��    �@�@�@�@�@�@�@�@�咹�_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ��_�{ ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �Гa    �@�@�@�@�@�@�q��א_�� �Гa�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa�O�̂���חl   �@�@�@�@�@�@�@���_�{ �Гa�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���O �O�͒����Ɉ͂�ꂽ���    �@�@�@�@�@�@���Q�� ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �a�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����ɂ��ڂ݂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@���i�l�N(1775)��[ ���̐�i�q�a�̍����j�ɂ́A�k�Q�������тĂ��܂��B �k�Q���ɂ́A�����_�́u���\���E���V�l�E�z�ܑ��v���z�u����Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�k�Q���̋������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_5 ���\�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�Q��    �@�@�@�@�@�@�����_6 ���V�l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_7 �z�ܑ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�Q������ ���_�^���� �k�Q���̒��قǂɁA�x�m�R�M�̏ے��u��Ԑ_�Ёv������܂��B �����ɂ́A�����{��k�Ђ܂ł͎R���Ɍ����Ă�����Ԑ_�Ђ̎�Ր_�u�؉ԍ��P�����v���J���Ă��܂��B    �@�@�@�@�@��Ԑ_�� ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ����    �@�@�@�@�@�@�� ��̐Γ��U�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �؉ԍ��P�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa ��Ԑ_�Ђ̑O�� �V�h��w�蕶�����j�Ձu���q�x�m���v�ŁA��ԕ��̓������J���Ă��܂����B �x�m�˂̍����͖�12m�A����ł͍ő�K�͂̂��̂Ŗ{���̕x�m�R�̗n���p���đ����Ă��܂��B �����X���}�ł��������댯�ȓo�R���ŁA�R���߂��ɂȂ�Ə����Ȏq���⍂��̕��͓o���֎~�̊Ŕ�����܂��B �U���ڕӂ肩�炵�����肵���萠�i�A���O���̒��ɃX�e�����X���̍��j�����菄�炳��Ă��܂����A�����ɋC�����Ȃ��Ƃ��Ȃ�댯�ł��B �x�m�˓��L�̐Δ�Ȃǂ͂��܂茩������Ȃ������̂ł����A�x�m�o�R�̑�햡�͖��키���Ƃ��o���܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�o�R��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P���ڕӂ� ��r�I�Ȃ��炩    �@�@�@�@�@�R���ڕӂ� ��ҘH���E�ց@�@�@�@�@�@�@�@�@5���ڕӂ� �}���z�̐Βi�@�@�@�@�@�@�@�@���̕ӂ肩���Ԑ_�Ђ�]��    �@�@�@�@�@�@�@���K��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@6���ڕӂ� �荽���K�v�@�@�@�@�@�V���ڕӂ� �c���⍂��͓o���֎~�̊Ŕ�    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���K�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���k���� �ቺ�ɐ�Ԑ_��    �@�@�@�@�R���쑤 �߂��Ƀ}���V�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���k�� ���ԏ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���쓌�� ���q�V�_�Ђ̎Гa    �@�@�@�@�@�@���R�͂����炩��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���z �荽�������Ă��|���@�@�@�@�@�@�@�@�@6���ڕӂ� �����Ȃ��炩   �@�@�@�@�@�@��̊O���猩�グ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�m�˂̑S�e �k�Q�����Đi�ނƁA�����s���S������������̐M���ɏo�܂��B �M����n�萼�i�݂܂��B    �@�@�@�@�@�k�Q�����Ē��i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s���S������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���֒��i ���q�V�_�Ђ���300m�A���H�ɋ��܂ꂽ�O�p�`�̊p�Ɂu�����P�~�n�����̂����v������܂����B �����ɂ́A�召��̂̒n����F�Y�������u����Ă��܂��B �܂��A�����̍������H�ɖʂ��u�V�h���X�^�W�I��א_���v���J���Ă��܂����B ���s�̖����Ɛ������F���āA�אڂ��������s���ő勉�̃����^���X�^�W�I�u�V�h���X�^�W�I�v�������������̂̂悤�ł��B   �@�@�@�@�@�@��ҘH�̊p�ɂ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�~�n������    �@�@�@�@�@���� ��̂̒n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E �P�~�n������    �����������H�����ɐV�h���X�^�W�I��א_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�h���X�^�W�I �n�����̉E���A�V�h���X�^�W�I�̗����ɕ��݂��ꂽ����E�C�x���g�X�y�[�X�u�V�h��LIVE�v��ʂ蔲���i�݂܂��B �W�O�U�N�ɐi�ނƐ_�c��ɉ˂���u�h���v�ɏo�܂��B �_�c���n��i�_�c���n��ƒ����ł��j�����̊p���E�܂��A�������ʂ��i�ނƎ�̒����������܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�V�h��LIVE�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʂ�̐�ӂ肩��W�O�U�O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������    �@�@�@�@�@�_�c��ɉ˂���h���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����n���������̊p���E�܁@�@�@�@�@�@�@�������ʂ�̐�ɒ����������� �����P�~�n��������500m�A�u���������� ��ב喾�_�v������܂����B �����ɂ́u�ٍ��V�̐Δ�v������A���J����Ă�����̂Ǝv���܂��B   �@�@�@�@�@��ב喾�_ ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa   �@�@�@�@�@�@�@�� ���J�̏����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �� ���� �ٍ��V�̐Δ� �������ʂ���X�ɐi�ނƐM���������܂��B �����_���E�܂���v�ےʂ��i�ނƁA�Ăѐ_�c��ɏo�܂��B �_�c��i�ɉ˂���u���L���v�̗V�������̌����ɁA�u�_�c��̔��v������܂����B ���������́A�_�c�쉈���V�����̂��E�H�[�L���O���y���݂܂��B ���́u�����v�ł́A����摤�̗V����������܂��B �u�V�J���v����́A���̋G�߂͂������������ł��낤�ȂƐ�ʂ߂ĐV�h�摤�̗V������i�݂܂��B �u���T���v����̗V�����ɂ́A�x���`��^���p�̓S�_�Ȃǂ��z�u����e���̏�ƂȂ��Ă�悤�ł��B   �@�@�@�@�@�@�@�������ʂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��v�ےʂ�Ƃ̌����_    �@�@�@�@�@�@�@�@���L���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐_�c��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�c��̔�   �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����摤�̗V����    �@�@�@�@�@�@�@�@�V�J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐_�c��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�h�摤�̗V����   �@�@�@�@�@�@�@�@���T���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐_�c�� �₪�āAJR�������E������������u�_�c�싴���v�������܂��B�ʒu�I�ɂ́A���ݑ��̓�����w�ƉE�ݑ��̑�v�ۉw�Ƃ̊ԂɂȂ�܂��B ����������Ē����A�A�����݂̐�ɐԂ�������܂����B �A�����݂���荞�ނƁu���ؕs�����v������A�_�c��̉��C�H���̍ۂɐ삩��@��N�����ꂽ�ƌ�����u���ؕs�����v���J���Ă��܂����B���������� ��ב喾�_����850m�k�サ�܂����B   �@�@�@�@�@�@�@�_�c�싴���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԃ��������    �@�@�@�@��荞�ނƂ�����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؕs�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �s�������� ���́u�哌���v����́A�_�c�㐅�����ƌĂꗬ�����݂���ꂽ�V�����ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�A�����݂ɉB��āA��������Ƌ��c�삩��̋������\���u�����W�v������u�݂Ȃ��Ɓ�14�q�^���݂����큪10�q�v�ƕ\�L����Ă��܂����B �u�쏬�ꋴ�v���A�_�c�㐅�����������Ă��Đ̑��`�����_�݂��Ă��܂����B ���́u�T��v�ŁA�_�c��ƕʂ�Ėk���Ɍ������܂��B   �@�@�@�@�@�@�@�@�哌���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐_�c��    �@�@�@�@�@�@�@�_�c�㐅�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă͐���ƂȂ�̂ł��傤�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����W    �@�@�@�@�@�@�@�@�쏬�ꋴ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐_�c��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`�����_��    �@�@�@�@�@�@�@�@�T��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐_�c��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����n���Ėk���� �T���n��A�����̊p���E�܂��܂��B �b���i�ނƁA��̒����������܂����B    �@�@�@�@����n���Ē����̊p���E�܁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���i�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������ ���ؕs�������600m�A�u��R��א_���v������܂����B �}���z�̐Βi���オ��ƁA�V�i���a�j���i�吳�j��̂���חl���������Ă��܂��B ���_�^�����̐�Ɂu�Гa�v�������܂��B   �@�@�@�@�@�@�@�_���^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���z�̐Βi    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̂���חl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�^����    �@�@�@�@�@�Гa�O ��̐Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �Гa�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�`��(�H) �X�ɐi�ނƁA����c�ʂ�ƌ������闎�����Đ��Z���^�[�O�����_�ɏo�܂����B ����c�ʂ�𐼂� ��ڂ̊p���E�܂��A�㗎����ْʂ��i�ނƖ��������Ɩ�����p�������܂��B    �@�@�@�@�@�@�i�ސ�Ɍ����_�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�������Đ��Z���^�[�O�����_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����c�ʂ�   �@�@�@�@�@�@�㗎����ْʂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������p ��R��א_�Ђ���300m�A���`�Ƃ����B�����̍ۂ��폷�F�肵���Ɠ`�����Ă���Ù��u�����������_���v�ɒ����܂����B �_�Ђ̋����́A���݂���Ă��锪���_�Ј��牀�̉���ƌ��p�ɂȂ��Ă��邽�ߕ�����Ă��܂����B �ړI�ł������A����ŌÂƂ����V�h��w�蕶�����́u��⸈^�̍M�\���v�y�сu�㗎���x�m�ˁv�́A�S�����邱�Ƃ����Ȃ��܂���ł����B    �@�@�@�@�@�_�Ж���Ɩ��_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O �@�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�m�˂̕ӂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�c�����N(1865)���� 12��1���i���j10���`10��20�� ��� �_�Ђɂ��d�b�����m�F�����Ƃ���A�u�c�t�����x���̏ꍇ�A�_�Ђ̎Q�q�y�ѕx�m�˂��o���ł��܂��B����J���Ă����艺�����v�Ƃ̂��ƁB�����f�킹�Ă��������܂����B �����Ă���S��̓����̏����O���A�����ɓ��点�Ă��������܂��B �����̍����ɂ́A�S��ŕ����Ă���u�萅�Ɂv�u�_�y�a�v�u��Q���v������܂��B �E���ɂ́A�u�S�x�v������c�t���̎Љ��ɂȂ��Ă��܂��B ���ʂɂ́A���X�Ɓu�q�a�v�������������Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�_�Ж���Ɩ��_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S��ň͂�ꂽ�萅�Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�y�a    �@�@�@�@�@�@�@�@��Q���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�t���Љ�   �@�@�@�@�@�@�@��̐Γ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�a �E��ɂ́A�����Ёu�V�c�_�Ёv�u�k��_�Ёv�u�����_�ЁE���c�_�Ёv��������ׂĔz�u����Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�Гa�E���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�c�_�� �_���^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa   �@�@�@�@�@�@�@�@�k��_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa    �@�@�@�@�@�@�����_�ЁE���c�_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �a�����q�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ۘZ�N(1721)���� �����ɂ́A�����Ёu�Ε���א_�Ёv�Ƃ��̉��ɋ���ŌÂƂ����V�h��w�蕶�����́u��⸈^�̍M�\���v������܂��B �Ε���א_�Ђ̉E�ׂ�ɁA�x�m�˂��J��u��Ԑ_�Ёv������܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@�Гa�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ε���א_�� ���_�^�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �� ����    �@�@�@�@�� �h�b�N���b�O�����Q���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ����חl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa   �@�@�@�@�@�@�@�M�\���̂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��⸈^�̍M�\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ێl�N(1647)����   �@�@�@�@�@�@�@�@��Ԑ_�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Гa ��Ԑ_�Ђ̉E������ƁA�u�㗎���x�m���v������܂����B �������S��ň͂��Ă��܂����A���������荞�܂Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă���̂ł��傤�B�����̏����J���Ē��ɓ��点�Ă��������܂����B ���̕x�m�˂́A��˂Ƃ����Õ��𗘗p���đ���ꂽ���̂Ƃ������Ƃō�����6m�قǂ���܂��B �o�R�������̘e�ɂ́u3�C�̕�q���̐Α��v���A������ɂ́u�G�V��̐Α��v���z�u����Ă��܂��B �o�R���́A�{�N���ӂ�Ɏg�p����ĘH���������Ƃ����蔗�͂Ɉ��Ă��܂��B �����Ԋu�Ȃ���A1���ځ`9���ڂ܂ō��ڐ��z�u����Ă��܂����B 7���ڕӂ�Ɂu����ԐΑ��匠���̔�v������A���̍��E�Ɂu�G�V��̐Α��v�u��V��̐Α��v�������Ă��܂��B ��������ɂ́A�������ؑ��́u���{�v���z�u����Ă��܂��B ���R���́A�������Ȃ�}���z�Ń{�N��`���ĉ���܂����B     �@�@�@�@�@�@�x�m�˓����ɓS��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̍����Ɍ����̐Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���ɐ���   �@�@�@�@�@�o�R�������e�ɉ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� 3�C�̕�q����    �@�@�@�@�@�@ �@ �o�R�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꍇ�ڐΥ�ڐ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�m�u�̔�    �@�@�@�@�@�@���ڐ����ԓo�R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �O���ڐΥ�l���ڐ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܍��ڐ@   �@�@�@�@�@�@�@�@������M���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Z���ڐΥ�����ڐ@    �@�@�@�@�@�@�Α���Δ肪������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �G�V�瑜���V�瑜�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �� ����ԐΑ��匠���̔�    �@�@�@�@�@�@�@�@����ԋ߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ������(?)��㍇�ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����    �@�@�@�@�@�@�@�@�� ���{�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ������ �����ڕӂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �x�m�˓����ӂ�    �@�@�@�@�@�@�@�@�� �{�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �q�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���R��    �@�@�@�@�@�@�@���������R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���z�̉��R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Δ�    �@�@�@�@�@���R�����璸����M���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���R���̉G�V�瑜�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� �g��摜 �_�Ђ̉������A���z���ɂł��x�m�˂̈�ӂł��q�߂Ȃ����̂��ƃE���E�����Ă����Ƃ���A�����Ȃ����H�n�̓˂�����ɐΕ��������܂����B �e������ł����肪�����Ă���̂Ŕ��ʂ�����ł����A�u���ω����v�̂悤�ł��B    �@�@�@�@�@�}�ɋ����Ȃ����H�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�˂�����ɐΕ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���ω��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\�� �N(1672)���� �㗎����ْʂ�������߂�E�܂��A������w�Z�̘e��i�݂܂��B �W�O�U�O���i�ނƁA�₪ �R��ʂ�i�s��317����Z�����j�̌����_�ɏo�܂��B �L���ʂ�ɖʂ��āA���@���肪�����܂��B   �@�@�@�@�@�@�@�@���i�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w�Z   �@�@�@�@�@�@�@�@�����_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��ʂ� �����������_�Ђ���500m�A�B��{�����\���������̑�24�ԎD���u���V�R�哿�@�ŏ����v�ɒ����܂����B ���������̕�n������ɁA��X�̐Δ�E�Ε����z�u����Ă��܂����B    �@�@�@�@�@�@�@�@���@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��n����    �@�@�@�@ �@��n�O �O�@��t�̐Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �n����F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �� ���ω���F����    �@�@�@�@�@�� �n���ϐ����̐Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �O�@��t�̐Δ襏\��ʊω����@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�E�ݗ�̈�p �@�@ �@ �����O�\��N(1906)�����@�@�@�@�@�@�@������\���N(1895)����\�ܔN(1692)����    �@�@�@�@�@�� ������ ���ω����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �n����F���@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���ω���F�� �@�@�@�@�@�����l�N(1714)����    �@�@�@�@�@�@�� �O�E�ݗ�̐Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �n���ϐ����̐Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���������� �@�@�@�@ ������\�Z�N(1893)�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O�\�l�N(1901)�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �c���O�N(1867)���� ���ʂ́u�{���v�̍����ɂ́u��t���v������A�{���̑O�ɂ͗n��A�̒��Ɂu�����_���v���J���Ă��܂��B    �@�@�@�@�@�@�@�@��t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��    �@�@�@�@�@�@�@�@�����_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����� (�ٍ��V��)�֑��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �ٍ��V���E������V��    �@�@�@�� ���\�����E�z�ܑ��E���V�l���@�@�@�@�@ �@�@ �� �单�V���E�b����V���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�ӗ֊ω���    �@�@�@�@�@ �@ �����̐Γ���1�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̐Γ���2�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̐Γ���3    �@�@�@�@�@�@�@�ܑw�̐Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�O�w�̐Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �y��̎l���� �R��ʂ� �ŏ����̕������ɓ��̓��W�Δ肪�z�u����Ă��܂��B ���@����̉E���u�ɍO�@��t��\�l�Ԃ̐Δ�v������܂��B���W�ɂȂ��Ă���悤�ŁA�����ʂɂ́u�]���l�J�k���a���@�j11���v�A�E���ʂɂ́u�]���V�������@�j1���v�ƉA��������܂��B �ŏ����̕������ɐi�ނƁA�u�O�@��t�̐Δ�v������܂��B���W�ɂȂ��Ă���悤�ŁA�E���ʂɂ́u�E�V���t�^�V����R�v�A�����ʂɂ́u�������厛�^�㗎�����x�X�v�ƉA��������܂��B    �@�@�@�@�@�@ �@ ���ۂɐΔ�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�O�@��t��\�l�Ԃ̐Δ�(���W)�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�� ���E���ʂ͓��W �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �����ܔN(1858)����    �@�@�@�@�@�@�@�������ɐΔ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�@��t�̐Δ�(���W)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���E���ʂ͓��W �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������\���N(1895)���� �R��ʂ��k��100m�i�݁A�\��̒ʂ�12���ɓs�c��]�ː�����wA1�n������ɒ����܂����B   �@�@ �@�@�@�@�@�R��ʂ�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�c��]�ː�����w�n����� 4,500m���̍H���ł������A1,400m�قǂ͐_�c�쉈���̗V�������̂�т�ƃE�H�[�L���O���܂����̂�.�A�C���I�ɗ]�T������܂����B ����ړI�́u���q�x�m�v�͓o���ł��܂������A�u�㗎���x�m�v�͌����������_�Ђƌ��p�ɂȂ��Ă��锪���_�Ј��牀���J������Ă��܂����̂Ő_�З��̕x�m�˂͔q�ς��邱�Ƃ����Ȃ��܂���ł����B ����A�_�Ђɓd�b�����Ă��f�������Ƃ���A���j���͔q�ω\�Ƃ̂��Ԏ������������܂����B ����ŌÂƂ����V�h��w�蕶�����́u��⸈^�̍M�\���v�����Дq�ς������̂ŁA�߁X�ĖK�₷��\��ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |