| 杉並石仏巡り |

|

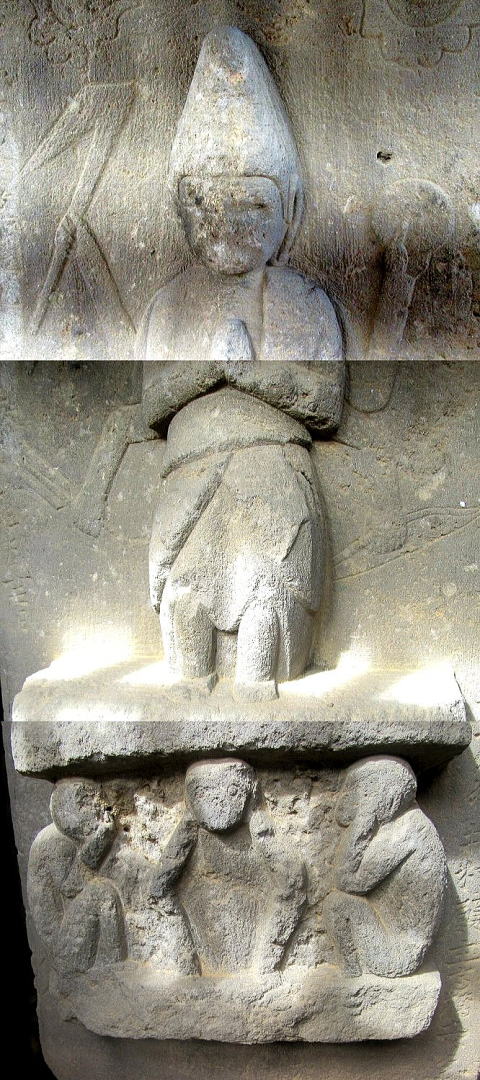

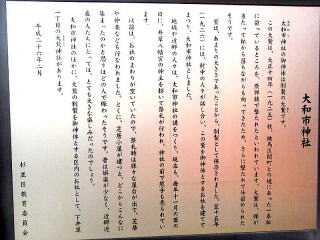

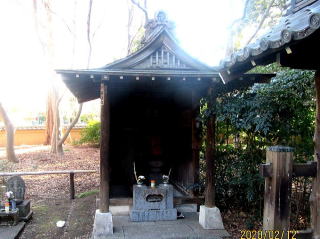

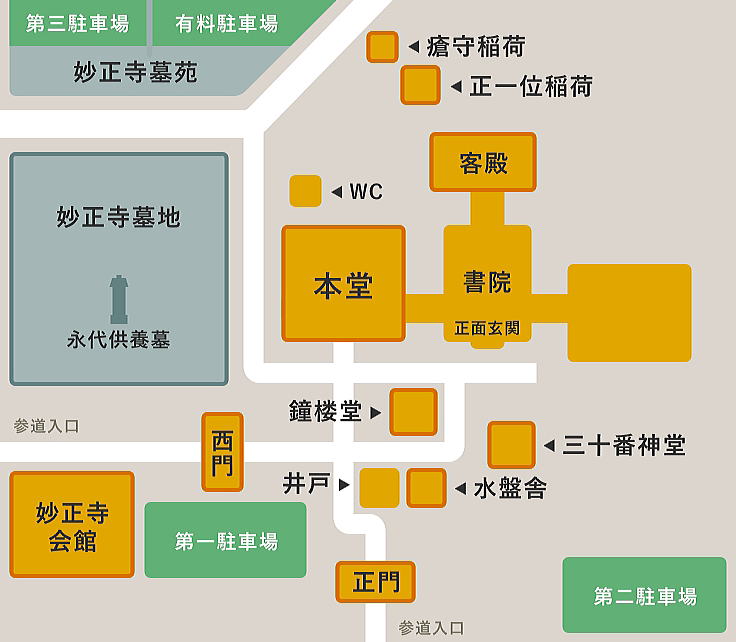

杉並区には、「民間信仰石塔」と呼ばれる庚申塔類が多く配置されています。 今回、井草八幡宮と井草富士塚を主として、練馬区上石神井辺りの千川通りに点在する庚申塔と、杉並区の上井草〜善福寺〜今川〜清水地区の民間信仰(疫病対策・長寿)石塔などを辿ってみたいと思います。 13時、西武新宿線上井草駅北口を出発します。 一旦千川通り(都道439号線)に出て西へ進み、都道444号線に突き当った処で西武新宿線踏切を渡り、直ぐに右折し更に千川通りを西へ進みます。 信号の角に、木に隠れて小祠が見えました。    上井草駅北口 西武新宿線踏切を渡る 千川通りを進む  信号の角に小堂 信号の角に、上石神井一丁目3の「庚申塔」がありました。 千川通りは上水と並行して古くから街道として使われていたので、このような庚申塔や地蔵などがあちらこちらに見られるのでしょう。 格子越しに窺う小堂の内に、「青面金剛像の庚申塔」が安置されていました。    庚申塔の小堂 青面金剛像の庚申塔 宝永二年(1705)造立 更に千川通りを進むと、立野橋交差点の角に朱色の屋根の小堂が見えました。  立野橋交差点 小堂の内には、練馬区登録有形文化財の「上石神井立野の庚申塔と出羽三山・百八十八ヶ所観音供養塔」が安置されていました。 千川沿いの旧道と立野橋がかかる道の辻にあたるもので、辻におかれた庚申塔なのでしょう。   小堂の説明板 立野橋交差点 小堂    二基の石造 青面金剛像の庚申塔 出羽三山・百八十八ヶ所観音供養塔 宝永元年(1704造立) 天保十三年(1842)造立 立野橋交差点を左折し、東へ進みます。 やがて青梅街道(都道4号線)上石神井駅入口交差点に出ます。 交差点の右斜めに神社が見えます。    立野橋交差点を左折 千川通りを離れて東へ進む 青梅街道上石神井駅交差点  交差点の右斜めに神社 上井草駅から1,600m、賑やかな街道沿いにひっそりと「竹下稲荷神社」があります。    境内 明神型鳥居 手水舎    和協一致の石碑の先に小社 境内社 水無弁天尊 拝殿 一つ目の角を右折し住宅地を南に進みウロウロするうちに、住宅に埋没して神社がありました。    青梅街道の角を右折 住宅街を南へ 住宅に埋没して神社 個所有と思われそうな小さな「大和市神社」がありました。 由緒を読むと、「練馬区との境の一本松に飛来した鷲を散弾銃で打ち落とし、翌年剥製にして祠を建てて祀ったもの。」とあり、「おおわし(大和市)神社」としたそうです。 この辺りが練馬区と杉並区の境なのでしょうか。    庭の一部のような神社 神明型鳥居と社殿 由緒 大きな通りに戻ると善福寺の塀が見えました。 塀沿いに進むと、大木を伐採中の横に覆屋がありました。   善福寺の塀 覆屋が見える 覆屋には、「善福寺地蔵」と呼ばれる石塔が二体祀られています。 左側石塔は「善福寺地蔵」と呼ばれているようですが、乗馬姿の「愛宕大権現像」のように見えます。    二基の石塔 地蔵石像? 四臂観音菩薩像の石塔 享保二年(1717)造立 元文五年(1740)造立 善福寺3丁目交差点を左折すると、寺院門に出ます。  善福寺三丁目交差点 竹下稲荷神社から500m、「福寿山善福寺」に着きました。 近くに善福寺池を擁する善福寺公園があるのでさぞかし古刹かと思いましたが、福寿院という寺院が後年地名をとって改名されたものとのこと。 境内の左側に、大小4体の地蔵菩薩像が並んでいました。    寺院門 石燈籠 同 昇竜の竿〜台座部    四体の地蔵像 左より 地蔵菩薩像1 同 地蔵菩薩像2   同 子を抱いた地蔵像 同 小さな地蔵像   十三層の石塔 本堂    植え込みに 双体道祖神像 同 十一面観音像 同 地蔵菩薩像 東へ進み、青梅街道(都道4号線)に出ます。   東へ進む 三叉路の角に民間信仰石造物 青梅街道との分岐する角に、「民間信仰石造物」が安置されています。 「三山百番供養塔(出羽三山・坂東/秩父/西国の百カ所)」と 「江戸向き地蔵」と呼ばれている地蔵菩薩像です。    四体の石造物 三山百番供養塔 江戸向き地蔵像 文政九年(1826)造立 享保十四年(1729)造立 青梅街道を東へ進むと、赤の鳥居が目につきます。 更に右に目をやると、参拝者用駐車場の奥に鳥居が見えました。   青梅街道 駐車場の奥に鳥居 鳥居の先に浅間神社の社殿があり、その奥柵に仕切られて杉並区に現存する富士塚としては唯一の「井草富士塚」が見えます。 3m程度の土盛りした塚ですが、黒ボク石などは見当たらず、登山道や富士講碑などの類も見当たりません。 裏側に回ってみると、麓に丸石で土留めされていました。   浅間神社 明神型鳥居 社殿    社殿から見た富士塚 側面から見た富士塚 裏側の富士塚 駐車場と道を挟んで、井草八幡宮北参道の一対の「大灯籠」と「大鳥居」が見えます。  北参道大鳥居 善福寺から500m、源頼朝公が奥州藤原泰衡征伐の際に戦勝祈願をして立ち寄ったとされている古社「井草八幡宮」に着きました。 大灯籠がある「北参道」・大鳥居や流鏑馬神事の馬場となる「東参道」・駐車場からの「南の入口」があります。  井草八幡前交差点付近の、大灯籠がある「北参道」から入ります。 東日本大震災で破損した石燈籠に代わって建てられた朱の「大燈籠」は、井草八幡宮のランドマークになっています。    北参道 神社名碑と大燈籠 同 明神型大鳥居 整備された参道 両側を深い杜に包まれた広く長い参道の先には、朱が鮮やかな「楼門」に出ます。 鉄筋コンクリート造りの楼門の内側には、「左大臣・右大臣」が守護しています。 楼門をくぐると、境内の右側に「手水舎」その奥に境内末社の「祓戸神社」「三宮神社」が鎮座しています。 境内の左側には、「神楽殿」その奥に「力石」が配置されています。 楼門からは、正面に「招神殿(祖霊)」「文華殿(宝物庫)」「社務所」が並んでいます。 招神殿の奥には「井草民族資料館」が、文華殿と社務所の間には境内末社の「三谷稲荷神社」「三峰神社」「新町稲荷神社」が鎮座しています。 境内社を包み隠すがごとくそびえる欅の大木の袂には、小さな「正守庚申の石碑」と「小御岳石尊大権現像」が無造作に置かれています。 この場所が、かつての富士塚の所在地だった面影が残っていました。    楼門 左大臣 右大臣    手水舎 末社 祓戸神社 末社 三宮神社    神楽殿 その奥に 力石 16個の力石    境内からの楼門(左右は神輿庫) 招神殿(祖霊舎) 奥に井草民族資料館 明神型鳥居    同 手水舎 同 井草民族資料館 文華殿(宝物庫)と欅の大木    かっての富士塚 正守庚申の石碑 小御岳石尊大権現像    境内末社 三谷稲荷神社 神明型鳥居 同 社殿    三峰神社 新町稲荷神社 神明型鳥居 同 社殿 神門をくぐると、凛とした空気に変わる四方を回廊で仕切られた社殿の聖域になります。 「拝殿」の奥の覆殿に納められている「本殿」は、現存する杉並区最古の木造建築物です。    社殿を囲う神門・回廊 神門 和風獅子型狛犬 嘉永六年(1853)造立    西回廊 拝殿 東回廊   回廊に黒松の衝立 拝殿・幣殿・本殿覆屋を窺う 楼門を出て東参道に向かいますが、その左右に杉並区登録有形民俗文化財の「富士講燈籠」がありました。 東参道の南端は、駐車場への鳥居があります。 東参道は直線距離が200mと長く、5年に1度行われる流鏑馬神事の馬場となっています。 東参道の「大鳥居」をくぐると、喧騒が激しい青梅街道に出ます。    石燈籠 同 富士浅間宮の銘 南側駐車場側 明神型鳥居 文政元年(1818)奉納    南端から東参道大鳥居を望む 一の的・二の的の石標 東参道から南端を望む   東参道 明神型大鳥居 同 神社名碑 井草八幡宮北参道に戻り、青梅街道と早稲田通りが交差する井草八幡前交差点を渡ります。  井草八幡前交差点 交差点を渡った角に、の「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。   交差点角に庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 元文三年(1718)造立 早稲田通り(都道438号線)を東へ進み、上井草三丁目交差点を左折します。    早稲田通り 上井草三丁目交差点 北へ進む 上井草2丁目のマンション横に、「民間信仰石塔」と呼ばれる二基の石造が安置される小舎があります。 区画整理のために移設された、「青面金剛像の庚申塔」と「富士向観音(聖観音)」です。   マンション横に小舎 同 二基の石造   青面金剛像の庚申塔 富士向観音像 享保七年(1722)造立 寛延二年(1749)造立 来た道を戻り二つ目の角を左折すると、塀の先に鳥居の頭が見えました。 空き地を塀で囲った一角に「四宮稲荷神社」がありました 更に この角を右折し南へ、早稲田通りを突っ切り中央大学杉並高等学校のグランドの角を右折します。 この辺りは、両側を土塀に挟まれたクラッシックな空間です。    上井草三丁目交差点手前の路を左折 塀の向こうに鳥居が見える 四宮稲荷神社    中大杉並高校北交差点 中大杉並高校グランド 土塀に挟まれた空間 井草八幡宮から1,650m、戦国大名の末裔である今川氏の菩提寺「宝珠山観泉寺」に着きました。 境内の左側は見事に手入れされた「寺院庭園」が広がり、境内の右側には「鐘楼」が建っています。 「本堂」は、杉並区内最古の大形木造建築と言われています。   山門 都旧跡/今川氏累代墓の石柱    観泉寺庭園 鐘楼 同 撞鐘    本堂 宝塔 大悲観世音百供養の碑 文化二年(1805)造立   閻魔堂 観音堂 堂左奥の墓地入口には、十三体の石仏(杉並区内唯一の「七観音」と杉並区内最古の「六地蔵」)が横一列にずらりと並んでいます。 墓地内には、東京都指定旧跡「今川氏累代の墓」があります。    本堂奥の墓地入口 三界萬霊等 墓地の紅白梅    入口正面に十三体の石仏 同 六地蔵像 同 七観音像 元禄六年(1693)造立    今川家墓所 同 墓所内 同 左より 妻早川殿・今川氏真の墓 寺院の前は開けた参道になっていて、左右の門構えの敷地の中に 宅地開発や道路整備などで近隣各地域から集められ石仏・石塔が祀られています。  観泉寺参道 参道左側の一角には、6体の「民間信仰石仏群(地蔵と如意輪観音)」が横一列に安置されています。   参道左側の門 六体の石仏    左より 聖観音菩薩像・如意輪観音菩薩像 地蔵菩薩像・阿弥陀如来像 二体の如意輪観音菩薩像 参道右側の一角には、沢山の「民間信仰石仏群(子育地蔵・馬頭観音石仏群)」が∩形に配列し安置されています。 左側には、「子育地蔵尊供養碑」「(猫)供養塔」「地蔵菩薩像」「双体道祖神」と「(判読難)石塔」「三谷子育地蔵尊」の覆屋が並んでいます。 正面には、「南無馬頭観世音の石塔」「日本廻国供養塔」「地蔵菩薩像」の覆屋と「原北向き地蔵尊」の覆屋が並びます。 右側には、「(文字不明)石塔」「青面金剛像の庚申塔」「青面金剛像の庚申塔」「馬頭観世音菩薩の石塔」「青面金剛像の庚申塔」「庚申塔供養の石塔」の覆屋が配置されています。 馬頭観世音菩薩の石塔は「道標」を兼ねていて、右側面に「西ふちう」左側面に「東江戸」と陰刻があります。  参道右側の門   左側の石塔・ 手水鉢    同 子育地蔵尊供養碑 同 (猫)供養塔 同 拡大画像(石猫像)   同 地蔵菩薩像 同 双体道祖神   同 覆屋 同 石塔・三谷子育地蔵尊  中央の石塔・石仏    同 左の覆屋 同 南無馬頭観世音の石塔 同 拡大画像(馬頭観世音像) 明治二十二年1889)造立    同 日本廻国供養塔 同 拡大画像(地蔵菩薩像) 同 地蔵菩薩像 宝暦十二年(1762)造立   同 右の覆屋 同 原北向き地蔵尊  右側の石碑・庚申塔    同 石塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 正徳六年(1716)造立 貞享二年(1685)造立    同 馬頭観世音菩薩の石塔 同 拡大画像(馬頭観世音像) 同 青面金剛像の庚申塔 文政七年(1823)造立 宝永二年(1705)造立   同 庚申塔供養の石塔 同 拡大画像(青面金剛像の庚申塔) 観泉寺参道の入口辺りまで来ると、立派な寺院門碑がありました。   参道入口 寺院門碑 参道入口付近の荻窪病院北交差点を左折し、東へ向かいます。 二つ目の通りのパーキングの角を右へ進むと、左手に小舎が見えました。    荻窪病院北交差点 パーキングの角を右折 左に小舎が 住宅に挟まれた感じで、の「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。    通りに面して小舎 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像   小舎の脇に文字が印刻された自然石 同 剥落した地蔵菩薩像 更に進み、杉並登記所通りに出て左折し東へ向います。 暫く進むと、環八通り(都道311号線)と交差する妙正寺西交差点に出ます。 交差点を渡り、更に東へ進むと生垣の間に鳥居が見えりました。    杉並登記所通りを左折 東京法務局杉並出張辺り 妙正寺西交差点   環八通り 生垣が続く 生垣」がありました。    祠 同 明神型鳥居 同 社殿 妙正寺前交差点を右折し、NTT井草ビルを目指します。    妙正寺前交差点 先のNTT井草ビルを目指す 小舎が見える NTT井草ビルの前に 土地区画整理の際に移設された清水2丁目の「民間信仰石塔の覆屋」があり、二基の石塔が安置されていました。 「青面金剛像の庚申塔」は二臂・四臂・六臂が多く、ここの八臂は珍しいものです。    NTT井草ビル前に小舎 民間信仰石塔の覆屋 内部に二基の石塔    同 廻国供養塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 八臂の青面金剛像 安永十年(1781)造立 宝永五年(1708)造立 再び 妙正寺前交差点交差点に戻り右折します。  妙正寺前交差点 願泉寺から1,200m、「法光山妙正寺」に着きました。 境内の右側には、ポンプ式・水道式二つの「手水舎」と「鐘楼」「三十番神堂」が配置されています。 墓地には、「井草の五輪仏」と呼ばれた寛永年間の五輪塔二基が安置されています。     山門 十三層の石塔 寺院名碑    手水舎(ポンプ式) 鐘楼 同 撞鐘    手水舎(水道式) 三十番神堂 石燈籠    本堂前 石灯籠 本堂 本堂前 石柱    五層の石塔 石燈籠 石燈籠   五層の石塔 二基の五輪塔   西門 同 石燈籠 本堂の右横を通り、墓地の奥を見ると神社が見えました。 五穀豊穣のお稲荷様「正一位稲荷神社」と病気平癒のお稲荷様「瘡守稲荷神社」です。 道路側からは施錠されていて立ち入れず、妙正寺墓地を廻らないと辿り着けないようです。    本堂の北裏の一角 明神型鳥居 朱の鳥居群   正一位稲荷神社 瘡守稲荷神社 妙正寺前交差点に戻り右折し北へ向かうと、妙正寺西門に出ます。 更に 墓地沿いに進むと、施錠された門の先に先ほどの瘡守稲荷神社が見えます。 道なりに北へ進むと、妙正寺が由来の妙正寺公園に突き当たりますので公園沿いに北へ向かいます。    妙正寺前交差点を北へ 西門 文字念仏塔 正面 瘡守稲荷神社(閉扉)    妙正寺公園 妙正寺池 神社の塀 妙正寺から450m、妙正寺体育館の前に 井草八幡宮の境外神社「中瀬天祖神社」がありました。 境内社として、[市杵嶋神社・中瀬稲荷神社][三峯神社]が併設されています。    神社入口 神社名碑 境内社 市杵嶋神社・中瀬稲荷神社 明神型鳥居    中瀬天祖神社 明神型鳥居 同 社殿 手水舎    境内社 三峯神社 同 神明型鳥居 同 社殿 神社の前の路を右折し、早稲田通り(都道438号線)に出て西へ向かいます。 環八通り(都道311号線)の清水三丁目交差点を渡ります。 環八通りを軸に、妙正寺西交差点〜妙正寺前交差点〜妙正寺公園西交差点〜清水三丁目交差点とコの字に回ってきたことになります。 早稲田通りの西松屋の角を左折し今川一丁目公園の横を南進むと、先の角に石仏が見えます。    早稲田通り 妙正寺公園北交差点 環八通り 清水三丁目交差点   西松屋の角を左折 今川一丁目公園横を南へ 大邸宅の塀の角に、瞑目している「地蔵尊」が鎮座していました。   塀の角に地蔵尊 同 拡大画像 喧騒の環八通りを避けて、脇道を北へ向かいます。 やがて 突き当りの西武井荻商店街 PONTE IOGI に出ます。 16時40分、中瀬天祖神社から1,300m 環八通り右隣の西武新宿線井荻駅南口に着きました。    北へ進む 線路が見える PONTE IOGI  井荻駅南口 久しぶりに7Km強も歩き、快い汗をかきました。 井草富士塚は事前の調べ通りシンプルな塚に過ぎませんでしたが、井草八幡宮にその足跡が幾つかあり思いを通わせました。 青梅街道沿い・上井草二丁目・観泉寺・清水二丁目などに「民間信仰石造物」が数多く安置されていて安心しました。 |