| 志木の田子山富士塚巡り |

| 富士塚は、現在東京都内に約50か所に存在するとされています。 中でも、東京都に3か所・埼玉県に2か所、国の重要有形民俗文化財に指定されている富士塚があります。 東京の3か所「江古田の富士塚」「豊島長崎の富士塚」「下谷坂本の富士塚」は訪問済です。 今回、埼玉の2か所のうち「志木の田子山富士塚」を訪問します。 残る「木曽呂の富士塚」も近々訪問を計画したいと思います。 10時10分に、東武東上線志木駅東口を出ました。 駅前に架かる歩道橋を渡り、志木停車場線(県道244号線)を北へ向かいます。 途中のビルに、でかでかと「志木市初!国重要有形民俗文化財に「志木の田子山富士塚」」(令和2年3月に指定)の幟が掲げられていました。 郵便局の角を左折し、ユリノキ通りを北西に進みます。 柏町四丁目交差点を右折、志木大通り(県道113号線)の直ぐの角を左折し道なりに北に進みます。 突き当りの柏通りを左折すると、直ぐに神社の幟立てが見えます。    志木駅東口 歩道橋から見たむ東口 志木停車場線を北へ    通りのビルに田子山富士塚の幟 志木郵便局角を左折 ユリノ木通り    柏町四丁目交差点 渡って直ぐの角を左折 長閑な田舎道   突き当りの柏通りを左折 神社の幟立てが見える 志木駅から1,000mで、’志木開運・招福七社参り’の「舘氷川神社」に着きました。 神社の前には、四基の記念碑が並んでいます。 神社入口には、左右一対の「昇り龍・下り龍が陽刻された幟立」が配置されています。 拝殿の左横には、志木市指定有形文化財の「舘氷川神社修復記念碑」が建っています。    神社前 四基の記念碑 入口両側の幟立 同 昇り龍・下り龍の陽刻 明治十四年(1882 )造立    銅製の両部型鳥居 鳥居脇 石灯篭 参道 一対の石灯篭    同 手水舎 拝殿前 一対の石灯篭 拝殿前 宗風獅子型狛犬

拝殿 舘氷川神社修復記念碑 拝殿-本殿 寛永六年(1853) 造立 拝殿の右側には、奥に「四基の石造」その右側に「境内社の覆屋」少し離れて境内社「境松稲荷大明神」などが並んでいます。 四基の石造は、左から「三猿の庚申塔」「 阿弥陀如来立像」「稲荷大明神碑」「?」。 「 阿弥陀如来立像」は、正面右側の銘に「庚申」の文字が入っているので庚申塔のようです。 境内社の覆屋には、「大国神社・浅間神社・八幡神社・厳島神社・熊野神社・稲荷神社」の札が収められています。 境内社「境松稲荷大明神」の前には、四個の「力石」が配置されています。   拝殿の右側 四基の石造    同 三猿の庚申塔 同 阿弥陀如来立像 同 稲荷大明神の碑・石碑 寛文十一年(1671) 造立 寛文十二年(1672) 造立    覆屋 同 境内社の札 手水鉢 宝暦十二年(1762) 造立    四個の力石 境松稲荷大明神 同 朱の明神型鳥居群    同 社殿 御嶽山/金毘羅/石尊/秋葉/高尾山各大権現の碑 木花佐久夜姫命などの碑 明治九年(1876) 造立 柏通りを東へ戻り、第二福祉センター入口交差点を左折北へ進みます。 二股路を左に行くと、直ぐに墓地入口前の 「馬頭観世音の石碑」が見つかります。    柏通りの第二福祉センター入口交差点 墓地が見える 馬頭観世音の石碑 嘉永七年(1857) 造立 隣の駐車場の奥に神社が見えます。  駐車場の奥に神社 舘氷川神社から100mで、「行屋稲荷神社」がありました。 境内には珍しく、敷地のすべてに芝生・人工芝が張られています。 参道の左側に「大日如来坐像」、右側に「手水舎」が配置されています。 一対の「神狐像」に守られて「額堂」があり、その先に「社殿」と「不動堂」が並んで建っています。    明神型鳥居群 額堂 同 神狐像   納屋の左脇に石仏 同 大日如来坐像 正徳二年(1712) 造立   手水舎 同 手水鉢   社殿 同 石祠が祀られている   不動堂 同 不動明王坐像 「不動堂」の左脇に「稲荷大明神の石碑」、右奥に 二基の「住職墓碑」と志木市最古の庚申塔と云われる志木市指定有形文化財の「六面幢庚申塔」が配置されています。    不動堂の左脇 稲荷大明神の石碑 不動堂の右奥 三基の石塔   同 二基の住職墓碑 同 六地蔵庚申塔 天保五年(1648) 造立 二股路に戻り、左折して北へ向かい一つ目の角を右折します。 東へ歩を進めると、十字路の角に石塔が見えます。    二股路に戻り左折 一つ目の角を右折 東へ進む  十字路の角に石塔 宝幢寺の山門に向かう道の入口の角に、志木市指定有形民俗文化財の「馬頭観音文字塔」がありました。 台座を含めると高さが2.04mもあり、市内では最大のものとのこと。   馬頭観音文字塔 同 拡大画像 文政三年(1820) 造立 北の方向を見ると、宝幢寺の山門が見えます。  先に山門が見える 行屋稲荷神社から300mで、「地王山地蔵院宝幢寺」に着きました。 先の「舘氷川神社」の別当寺であったとのことです。 境内の左側には、「線刻の六地蔵像」「六地蔵の覆屋」「薬師堂」「地蔵菩薩立像」「三界萬霊塔」「手水舎」「二体の石仏の覆屋」「弘法大師像」などが並びます。 両手で薬壷を持つ薬師如来像は、珍しいと思います。    山門と寺院名碑 境内の左側 線刻の六地蔵像 明治十七年(1884) 造立   六地蔵の覆屋 同 六地蔵像   薬師堂 同 薬師如来坐像    地蔵菩薩立像 同 拡大画像 三界萬霊塔 嘉永二年(1849) 造立    手水舎 首が取れた地蔵菩薩像 覆屋    同 二体の石仏 同 如意輪観音菩薩像 同 地蔵菩薩坐像 天保九年(1838) 造立   弘法大師像 同 拡大画像 境内の右側には、「線彫りの観音菩薩像」「三基の宝篋印塔と供養塔」「十三佛尊像」が並びその奥に「鐘楼」「仏足跡碑」が配置されています。  線刻の観音菩薩像    境内の右側 石塔群 同 一対の石灯篭    ------------------------------------------------------- 同 宝篋印塔 ---------------------------------------------------- 享保十一年(1726) 造立 宝暦十一年(1761) 造立 明和四年(1767) 造立    同 廻国供養塔 同 聖観音菩薩像 同 三猿の庚申塔 明和三年(1766) 造立 安永5(1776) 造立    十三佛尊像 (左より) 虚空蔵菩薩・大日如来・阿閦如来・大日如来・阿閦如来・阿弥陀如来・勢至菩薩   観音菩薩・薬師如来・弥勒菩薩・地蔵菩薩・普賢菩薩・文殊菩薩・釈迦如来・不動明王    鐘楼 同 撞鐘 石灯籠   仏足跡 同 拡大画像 入母屋造の「本堂」右前の植え込みの中に 「尾張家お鷹場境杭」がありました。 境内の東側には「長屋門」があり、その付近には「文殊堂」や「かっぱ伝説」の「河童の石像」が配置されています。    青銅の灯篭 本堂前 雨水桶 本堂    お鷹場の境杭 同 拡大画像 河童の親子像    石灯篭 お祈り小坊主像 庫裏    ミツバツツジがキレイ 五層の石塔 長屋門の内側    フナをもつ河童の像 文殊堂前 手水鉢 文殊堂   弘法大師/興教大師遠忌塔 長屋門 長屋門を出て、宝幢寺会館の角を左折します。 一つ目の角を右折し、車の通りが激しい志木大通りを横断して緩やかな坂道を上って行くと お墓が見えます。   宝幢寺会館の角を左折 一つ目の角を右折   志木大通りが見える 緩やかな坂道を上る 宝幢寺から220mで、宝幢寺の場外堂の「東明寺」があります。 正面には 小屋のような「社殿」があり、数体の仏像が収められていました。   寺院門 宝篋印塔    ----------------------------------------------------- 様々な石灯篭 -----------------------------------------------------   小屋のような御堂 同 内部 境内の右側に、「石仏群」「六地蔵の覆屋」が配置されています。 左に「四基の石塔と四基の卵塔(僧侶の墓塔)」が並びます。 右から二番目の「地蔵菩薩像」は、志木市指定有形民俗文化財に登録されています。  境内の右側    石仏・石塔群 同 四基の卵塔 同 聖観音菩薩立像 寛文十年(1670) 造立    同 阿弥陀如来坐像 同 地蔵菩薩像 同 念佛供養塔 延宝七年(1679) 造立 寛文七年(1667) 造立 寛文十三年(1673) 造立   六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 安永三年(1774) 造立 志木大通りに戻り、道なりに北東に向かいます。 市場坂道交差点辺りに人が群がっていました。   志木大通り 市場坂道交差点辺り 人が多かったのは「いろは樋」の見学者の団体のようです 復元された「小桝・埋樋」「大桝」「掛樋」のモニュメントが、並んで展示されていました。    小桝・埋桝 大桝 掛樋 市場坂道交差点の向かい側には、 伝統的建造物である「旧西川家潜り門」がありました。   市場坂道交差点の向かい側 旧西川家潜り門 交差点を渡り、古民家の脇を左折し東へ向かいます。 道を間違えたかなと不安になりかかった時、「いろは親水公園」iに出会いました。 道を北東に進むと、新河岸川の土手が見えました。 土手沿いに南東に向かうと、堤の上にお堂が見えます。    古民家の脇を左折 いろは親水公園 同 志木富士    土手が見える 対岸の桜を見ながら土手を行く 堤の上にお堂が見える 東明寺から570m、新河岸川と柳瀬川が合流する付近の堤に「引又観音堂」がありました。 お堂には、「二体の馬頭観音菩薩像」と「聖観音菩薩像」が安置されています。    水神宮碑 引又観音堂 同 三体の石仏    同 馬頭観音立像 同 聖観音菩薩像 同 馬頭観音坐像 明和六年(1769) 造立 元禄十年(1697) 造立 土手沿いの道を少し進み、左折し南西に向かいます。 左側一つ目の角を左折すると、住宅街の先に桜が満開の広場が見えます。   南西に向かう 住宅街の先に桜が満開の広場が見える 引又観音堂から230mで、’志木開運・招福七社参り’の「敷島神社」に着きました。 大鳥居をくぐると、広い境内全体に桜のパノラマが目に飛び込んできます。 境内の右側には、「河童のたごちゃん像」「手水舎」「縁結びの石」が配置され、「拝殿」を中心に境内社「敷島子安神社」「水神宮」「護国神社」「敷島稲荷神社」「鷲宮神社」が並びます。   明神型鳥居 一対の石灯篭    境内 左側 境内 中央 境内 右側    たごちゃん(河童)像 手水舎 同 手水鉢    縁結びの石 境内社 敷島子安神社 水神宮前 石灯篭    境内社 水神宮エリア 同 水神宮碑 同 五層の石塔   境内社 護国神社 神明型鳥居 同 社殿   境内社 敷島稲荷神社 明神型鳥居 同 一対の神狐像   同 社殿の覆屋 同 社殿    拝殿前 一対の石灯篭 拝殿 本殿    境内社 鷺宮神社 神明型鳥居 同 一対の石灯篭 同 手水鉢  同 社殿 境内の中央には、令和2年3月に国重要有形民俗文化財に指定されたばかりの「志木の田子山富士塚」が、惚れ惚れする美しい姿を見せています。 田子山はこの一帯の古い地名であり、7世紀後半頃の円墳だった田子山塚の上に富士塚を築造したとのこと。 今では、「ふるさと埼玉史跡100選地」に選ばれています。 塚の大きさは、高さ約8.7m・直径約30mと富士塚の中では大型です。 表面は溶岩の黒ボク石で覆われ、「烏帽子岩・小御岳神社」など関連碑が数多く配置され、頂上に「奥宮」が祀られています。 天候によっては、霊峰富士を遥拝できるとのこと。 また塚の内部には,「御胎内」と呼ばれる洞穴もあります。 「富士塚」としての要件すべてを満足している、極めて稀な富士塚です。  塚東側の入口に「本日登山日です。」の立て札が立てられています。 受付の保存会の方に伺うと、登山日は「大安と友引のみ」とのこと。 今日は「友引」、ラッキーでした。 入口の石段を上ると、左右に一対の「獅子山」と昇り龍・下り龍の「石灯篭」が迎えてくれます。 入口の左側に「金山大権現の石祠」と里宮の「浅間下社」が、右側に境内社の「琴刀比羅神社」と「道標」が配置されています。 道標には「是より登山ミち」と陰刻がありました。    富士塚入口の石段 ❷獅子山 昇り龍・下り龍の石灯篭   石段の先に二社 金山大権現の石祠

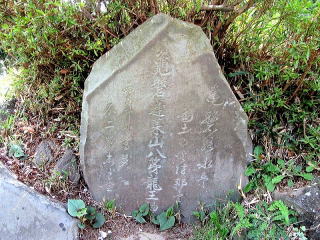

❸浅間下社 同 玉垣柱の獅子頭 同 御神体の逆修の板碑    琴刀比羅神社 道標 経ヶ嶽の屋根棟と門扉の一部 明治五年(1872) 造立 北斜面に登山道があり、「登山口はここです。」の立て札が立てられています。 登山口付近には、「親子猿像」「雲切不動尊像」「鼻の折れた天狗像」などが配置されています。 富士吉田口と同じように北側に設けられ登山道は、狭く険しいつづら折りの道です。 一合目付近には、「一合目石」「御座石祠」「一ノ岳鈴原神社碑」「是よりびわの滝道碑」などが配置されています。 二合目付近には、「中車水碑「御影石水鉢碑」「小室浅間神社碑」などが配置されています。 三合目付近には、「秋葉山烏天狗像」「 高尾山烏天狗像」などが配置されています。 四合目付近には、「経ヶ嶽題目碑」「経嶽/境内碑」などが配置されています。 五合目付近には、「五合目石」「不二森稲荷神社碑」「小御嶽神社碑」「泉ヶ瀧碑」などが配置されています。 六・七合目付近には、「中宮祠」「亀磐」「亀磐蓬莱山八大龍王神碑」「烏帽子岩歌碑」「烏帽子岩」などが配置されています。 八合目付近には、「八合目石」が配置されています。 この辺りから頂上に近づくにつれ、急勾配になってきます。 頂上には、「浅間神社の奥宮」「陰陽石」が配置されています。    ❹登山口 同 親子猿像 同 雲切不動尊像    同 鼻の折れた天狗像 同 富士講碑 同 登山三十三度修行碑    ❺一合目辺り 同 一合目石 同 御座石祠    同 一ノ岳鈴原神社碑 同 是よりびわの滝道碑 狭く険しいつづら折りの登山道    二合目辺り 中車水碑 同 御影石水鉢碑 同 小室浅間神社碑    ❻三合目辺り 同 秋葉山烏天狗像 同 高尾山烏天狗像    ❼四合目辺り 経ヶ嶽題目碑 同 経嶽/境内碑 同 五合目方面    ❽五合目辺り 五合目石 同 不二森稲荷神社碑 同 小御嶽神社碑    同 泉ヶ瀧碑 ❾六・七合目辺り 中宮祠 同 亀磐    同 亀磐蓬莱山八大龍王神碑 同 烏帽子岩歌碑 同 烏帽子岩    八合目辺り 八合目石 八合目辺りから経ヶ嶽 頂上間近   ❿頂上 奥宮 同 陰陽石    同 登山口を望む 同 境内を望む(富士山方向) 同 松尾神社を望む 下山後、鷺宮神社社殿の左側を抜けて、約125mの富士塚の麓を一周します。   鷺宮神社 富士塚の外周を散策 塚の北側三合目辺りに、「矜迦羅童子像」「制多迦童子像」を従えた「不動明王像」が配置されています。 塚の北西側に、「御胎内」「御胎内碑」が配置されています。 塚の西側に、境内社「松尾神社」の「鳥居・社殿(石祠)」が配置されています。 塚の南西側に、「村山口登山道」があり「 和風獅子型狛犬」「是より御胎内道碑」「田子士峰之記碑」「志木富士祠修築之碑」などが配置されています。 塚の正面南側に、「諸神祭祀碑」「石神坐像」「御中道大願成就碑」「宝永山碑」「日本建命碑」「昇り龍の石灯篭」など数多くの石像・石碑が配置されています。    三合目辺り 同 矜迦羅童子・制多迦童子像 同 不動明王像    ⓯御胎内 御胎内碑 頂上を仰ぐ    ⓮松尾神社 同 明神型鳥居 同 社殿(石祠)    ⓰村山口登山道 同 和風獅子型狛犬 同 一対の御神燈碑    是より御胎内道 田子士峰之記碑 志木富士祠修築之碑    ⓬諸神祭祀碑 同 石神坐像 ⓫御中道大願成就碑    宝永山碑 日本建命碑 昇り龍の石灯篭 富士塚の西側、塀の前に6基の石仏・石碑が並んでいます。 右端は成田山新勝寺から勧請された「不動明王像」で、眷属の「矜迦羅童子・制叱迦童子」を従えています。  桜の樹の下に石仏・石碑    六基の石仏・石碑 大乗妙典供養塔・猿田彦大神碑 不動明王立像 左)寛政七年(1795) 造立 寛政三年(1791) 造立    青面金剛像の庚申塔 東雲不動尊塔 不動明王坐像 天保十五年(1844) 造立 明治三十四年(1901) 造立 嘉永元年(1848) 造立 保存会の方に教わった通りに境内社護国神社脇の細い道を北に進むと、柵で整備された散策路に出ました。 東へ進むと、志木のパワースポット「愛の泉」がありました。 更に進むと、新河岸川の土手に出ました。 対岸の満開の桜を愛でながら、宮戸橋を目指して進みます。 宮戸橋の手前で右折し、新河岸川右岸に面した段丘地にある「宮戸緑地」に寄り道します。 エニシダの枝垂れる黄色の花を観賞しながら、野道を南東に向かいます。 宮戸橋交差点を右折すると、左前方道路沿いに鳥居が見えます。    田子山富士塚裏の散策路 愛の泉 東へ進み新河岸川の土手に出る    対岸の満開の桜 前方の宮戸橋を目指す 宮戸緑地に寄り道    エニシダの群生 宮戸橋交差点 道路に鳥居 敷島神社から950mで、住宅街の中の小高い丘にひっそりと立つ村社「宮戸神社」に着きました。 「一之鳥居」をくぐり 急な石段を登ると「二之鳥居」があり、その両側に一対づつの「獅子山」と「石灯籠」が配置されています。 境内の左側には、「石尊大権現銘の石灯篭」5個の「力石」が配置されています。 境内の右側には、「手水舎」が配置されています。    明神型一之鳥居 神社名碑 明神型二之鳥居    阿吽の獅子山 一対の石灯篭    石尊大権現銘の石灯篭 五個の力石 同 五拾貳貫目の力石 天保十三年(1842) 造立 天保十五年(1844) 造立    境内の右側 手水舎 同 手水鉢 明治四十五年(1912) 造立    拝殿前 一対の石灯篭 拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿   本殿 社務所 拝殿の右横に境内社が並んでいます。 「護国神社(覆屋)・ 辨天神社・水神社・天満宮・白山神社・日王子神社・御嶽神社・神明神社」八基の境内社木祠・石祠です。 本殿の右奥にも境内社が並んでいます。 木祠三基・石祠四基の「稲荷神社」です。    拝殿右横の境内社 同 護国神社の覆屋 同 護国神社社殿    同 辨天神社・水神社 同 天満宮・白山神社・日王子神社 同 御嶽神社・神明神社 右)寛政四年(1792) 造立 左)嘉永三年(1850) 造立    本殿右裏の境内社 同 三基の稲荷神社 同 四基の稲荷神社 弘化三年(1846)・安政五年(1858)・ 明治十三年(1880)・昭和七年(1932) 造立 宮戸橋通りを南へ進むと、宝蔵寺交差点角に小堂がありました。    本殿横口から宮戸橋通りへ出る 宮戸橋通りを南へ 宝蔵寺交差点角に小堂 小堂には、剥落が進む大小二基の「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。    二基の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 延宝四年(1676) 造立 安永二年(1773) 造立 宮戸橋通りを挟んで、庚申塔の小堂の向かいに寺院名碑が見えます。  向かいに寺院名碑が見える 敷島神社から170mで、「薬王山佛眼院宝蔵寺」に着きました。 広い参道の先に「二つの覆屋」と「山門」が見えます。 左側の覆屋には、「二基の馬頭観世音坐像」「馬頭観世音立像」「馬頭観世音碑」が安置されています。 右側の覆屋には、「六地蔵像」が安置されています。   寺院名碑 参道    二つの覆屋 馬頭観世音の覆屋 同 馬頭観世音坐像 明治八年(1875) 造立    同 馬頭観世音立像 同 馬頭観世音坐像 同 馬頭観世音碑 寛保三年(1743) 造立 昭和三十三年(1958) 造立 昭和十八年(1943) 再建    六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 山門 明和二年(1765) 造立 山門を入って左側には、「宝篋印塔」「九層の石塔」が配置されています。 境内右側の歴代住職墓所に「大日如来立像」、その隣の築山の上に「弘法大師像」が立っています。 正面の「本堂」から左側に、「客殿」「鐘楼」「薬師堂」が並んでいます。    宝篋印塔 九層の石塔 小坊主もマスクをしている 寛延四年(1751) 造立   歴代住職の墓所 同 大日如来立像 延宝二年(1674) 造立    築山の上に弘法大師像 同 拡大画像 境内    水盤 石灯篭 早くもミツバツツジが    本堂前 一対の石灯篭 本堂前 二個の鬼瓦 本堂    祈りの鐘 同 撞鐘 居眠り小坊主像    薬師堂前 手水鉢 薬師堂前 一対の石灯篭 薬師堂    七層の石塔 鐘楼 同 撞鐘 安永四年(1775) 造立 本堂の右脇に「高尾山参道」と刻まれた標石が立っています。 本堂と鐘楼の間を敷石に従って進んでゆくと、小高い丘(高尾山)が姿を現します。 朝霞・志木周辺に多く見みられる高尾山信仰の「高尾塚」です。 塚の上り口の両側には、「烏天狗像」と「大天狗像」が配置されています。 塚の頂上には、「一対の石灯籠」の先に白狐に乗る本尊「飯縄権現像(烏天狗に似ている)」その両脇に「烏天狗像」と「大天狗像」右側に優しげな「不動明王坐像」が配置されています。    客殿と鐘楼の間に高尾山参道 高尾塚 石段の両脇に烏天狗像・大天狗像    高尾山団参拝記念碑 高尾塚頂上 同 火袋が草庵の石灯篭    同 烏天狗像・大天狗像 同 不動明王坐像 同 飯縄権現像 昭和二十六年(1951) 造立 寛政九年(1797) 造立 明治二十九年(1896) 造立 宮戸橋通りを南へ帰路につきます。 第七小学校交差点を左折し、北朝霞公園交差点を右折し南へと向かいます。 JR武蔵野線北朝霞駅のガード下を抜けると、北朝霞駅東口の先に東武東上線朝霞台駅北口が見えます。 途中、消耗した体にカロリー補給のため「厳選黒毛和牛食べ比べランチ」を摂り、駅に着いたのは14時10分でした。 宝蔵寺から1,600mかかりました。    宮戸橋通りを南へ 第七小学校交差点を左折 北朝霞公園交差点を右折    北朝霞駅のガード下 北朝霞駅のロータリー 朝霞台駅北口 今回の歩行距離は5Km余りでしたが、実感はかなり消耗しました。 訪問目的の「志木の田子山富士塚」は、築造が明治5年(1872)と国重要有形民俗文化財に指定された富士塚では最も新しく、富士塚関連の石造物など数多く配置されていて田子山富士保存会を中心とした管理が行き届いているように感じました。 桜の時期とあり、広い境内の中心に聳える姿は壮大な絵のようでした。 何度も登ったり下りたり、疲れました。 |