| 高尾石仏巡り |

|

10数年前仕事でJR高尾駅に降り立った折、ホームに設置されていた巨大な天狗の顔の石造(高さ2.4m・鼻の長さ1.2m・重さ18t)に感動を覚えました。

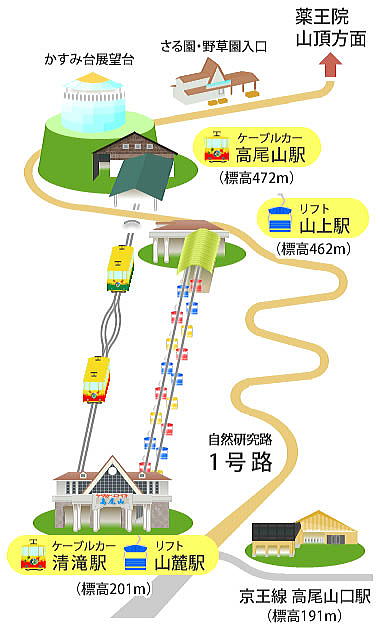

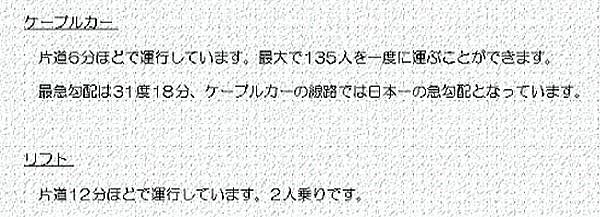

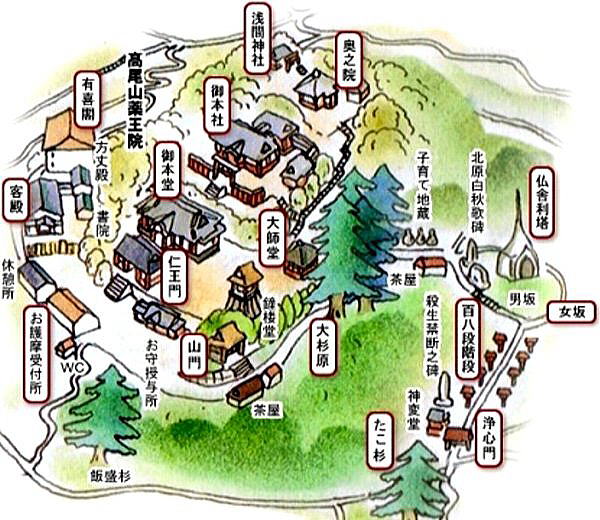

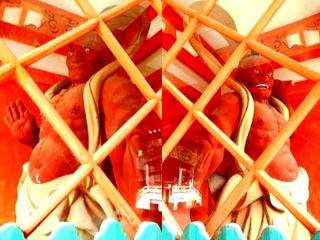

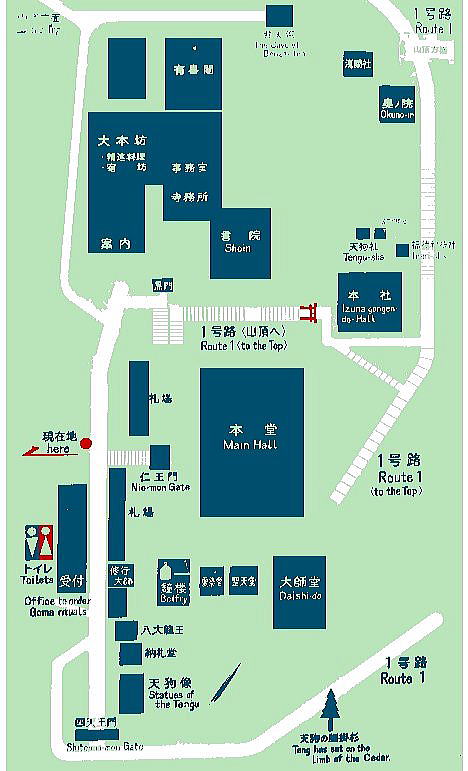

この後、東京に住んでいながら、世界一の登山者数を誇ると云われる「高尾山」を訪れる機会がありませんでした。 最近、高尾山は飯縄信仰と共に天狗信仰の霊山であると知り、霊場巡りと登山を兼ねて高尾を訪れました。 前日の雨模様から一転、絶好の登山日和です。   JR高尾駅 駅ホームの天狗石像 京王線に乗り換え、高尾山の登山口である京王電鉄高尾線高尾山口駅に向かいます。 清滝駅の付近登山道一号路の入口に、「薬王院別院不動院」がありました。 院の入り口には、 不動明王の脇侍である「矜羯羅童子・制咤迦童子」が控えていました。 境内には、自身の具合の悪いところを撫でてからお参りすると良いと云われている「なでなで地蔵尊」・高尾修験第一行場「不動石」が配置されています。 その左隣に、お山に登ることができない人たちのための「高尾山飯縄権現遥拝所」もありました。    右清滝駅 左登山道一号路 登山道入口に寺院名碑 薬王院別院不動院    矜羯羅童子・制咤迦童子 本堂 なでなで地蔵尊像   弘法大師像 不動石   飯縄権現遥拝所 社殿 清滝駅前もみじ広場の山側に、「高尾山内八十八大師めぐり」の立て札がありました。 非常に魅力的でしたが、今回は準備不足の為断念します。   登山道の案内マップ 高尾山内八十八大師めぐり案内板   ケーブルカー駅高尾登山電鉄清滝駅は、高尾山口駅から徒歩5分の標高201mの地に位置しています。 ケーブルカーとリフトの両方ともこの駅で受け付けています。 往復乗車券はケーブルカー・リフト兼用でしたので、行きはリフト・帰りはケーブルカーにしました。   清滝駅 ケーブルカーの乗り口に北島三郎さんの銅像 リフトは、右手の山を上がり標高222mの山麓駅から乗車しました。 スリルを感じながら、12分ほどで標高462mの山上駅に着きました。    山麓駅 リフト 山上駅 準備運動をした後、比較的なだらかな二号路を薬王院に向け進みます。 山側の道端には石仏が多く見受けられ、執着を断ち心を清めるスポットの「六根清浄石車」なども配置されていました。 また、さる園付近では木製のさる像が出迎え、樹齢450年の巨杉タコ杉の横には頭をなでると運を引き寄せるという木彫りの開運ひっぱり蛸が配置されていました。   六根清浄石車 さるの像   タコ杉 ひっぱり蛸    道端の石像群 ------------------------------- 同 拡大画像 -----------------------------------    ------------------------------------------------------ 道端の石像 ----------------------------------------------------- やがて薬王院の入口結界にあたる総門「浄心門」が見えてきました。 寺院門といいながらなぜか両部型鳥居です。 薬王院には、薬師如来・飯縄大権現・天狗など様々な「神仏習合」の崇拝対象が混在しているようです。   先に鳥居が… 浄心門 薬王院の参道の入り口ともいうべき門をくぐれば、左右に赤い灯篭が並び、いよいよ薬王院の空気につつまれます。  薬王院のMap 浄心門を入ったすぐ左に、修験道の祖といわれる役行者を祀った「神変堂」がありました。 お堂の前には、役行者に従った鬼の夫婦の「妙童鬼=前鬼・善童鬼=後鬼」が控えています。    お堂左側の石仏 善童鬼 妙童鬼 神変堂 更に進むと、「南無飯綱大権現」と刻まれた大きな石碑の所で、男坂と女坂に分岐するようです。 左が急な108段の男坂、右がゆるやかなスロープ状の女坂です。 今回は、多少足に自信がなくなっているため女坂を選択しました。   分岐点 左=男坂、右=女坂 同 石灯篭、南無飯縄大権現の石碑 女坂を進むと「有喜苑の石碑」「お大師さまの石仏」があり、薬王院の手前には樹齢700年の「天狗の腰掛杉」が聳え立つています。    高尾山有喜苑の石碑 お大師さま 同 拡大画像  天狗の腰掛け杉 杉並木を進むとお土産屋や護摩府受付所が立ち並び賑わいを見せてきました。 中ごろに、薬王院の境内を護る楼門「四天王門」がありました。 薬王院の山門である四天王門の前面には武将姿の仏教の守護神「持国天像・増長天像」が、門の内側には「広目天像・多聞天像」が配され門の東西南北を護っています。   お土産屋・護摩府受付所 四天王門   持国天像・増長天像 広目天像・多聞天像 四天王門をくぐると、広い境内に各種のお堂・像などが配置されています。 右手に高尾山内に18ヶ所ある内のメインの「六根清浄石車」・青銅の「大天狗像と小天狗像」・古い御札を納めて祈願成就を感謝する「納札堂」・金運&生気アップのスポット「八大龍王堂」・良縁祈願の「倶利伽羅堂」が並びます。   四天王門 内側 メインの六根清浄石車と行基菩薩像   青銅の天狗像 同 小天狗像・大天狗像    お堂が並ぶ 納札堂 堂内に祀られた飯縄大権現木像   八大龍王堂 同 水鉢に乗る娑伽羅龍王像   倶利伽羅堂 同 倶利伽羅龍像 また左手には、手水舎・仏様の智慧の輪「願叶輪潜」・十二神将十二支天方位塔が配置されていました。    手水舎 同 青銅の修験者像 願叶輪潜  十二神将十二支天方位塔 弘法大師を祀る合格祈願スポット「修行大師堂」がありました。 お堂の前には、合格祈願の木彫りのタコ像「オクトパス」(置くと合格)が置かれています。    修行大師堂 オクトパス像 木製の弘法大師像 僧侶がぞろぞろと行進していたのが目に付き、本堂への石段の先にある「仁王門」を仰ぎ見てそちらに行ってみました。 僧侶が出てきたのは「高尾山大本坊」の黒門で、薬王院の精進料理が提供される場所でした。    本堂への石段 石段の左右に宋風獅子型狛犬 仁王門を仰ぎ見る    護摩供を修するため本堂に向かう僧侶 高尾山大本坊 客殿   本堂への石段(大本坊側) 石段の左右に和風獅子型狛犬 大本坊側の石段を上ると「高尾山薬王院有喜寺」の本堂に出ました。 薬王院は今から約1200年前に開山された真言宗の寺院で、現在は成田山新勝寺、川崎大師平間寺とともに真言宗智山派の三大本山として広く知られています。 御本尊は「開山本尊:薬師如来」「中興本尊:飯縄権現」が祀られています。 本堂上部の左右に、青い小天狗・赤い大天狗の巨大な面が飾られていて迫力でした。 神前を、凛々しい姿の小天狗(カラス天狗)・大天狗(鼻高天狗)が護っています。 東京都指定有形文化財の「仁王門」の正面には阿吽一対の仁王像が、本堂側には大天狗と小天狗の像が右左にあって阿吽一対をなしています 。 色々な表情の天狗像を観賞でき大満足です。    本堂前の境内 本堂 本堂前の小天狗像・大天狗像   本堂上部に巨大な天狗面 同 小天狗面・大天狗面    本堂から仁王門 門内側 小天狗像・大天狗像 門正面 阿吽一対の仁王像 本堂の右側には、 高尾山開山の祖「行基菩薩像」・再建された鐘楼脇に保存されている寛永8年(1631)鋳造の「寛永古鐘」・全身深紅の愛染明王を祀る「愛染堂」・歓喜天と十一面観音菩薩を祀る「聖天堂」・弘法大師を祀る「大師堂」が並び、長寿祈願スポットの「延命地蔵尊像」がありました。 また、大師堂を囲むように、弘法大師ゆかりの四国八十八ヶ所霊場から、薬王院貫首が巡拝して持ち帰ったお砂が納められていて、この霊場を巡ることで、八十八大師御砂踏み霊場と同じ功徳があるとされます。    行基菩薩像 寛永古鐘 鐘楼堂    愛染堂 同 愛染明王像 聖天堂    大師堂 ------------------ 大師堂を囲むように八十八大師御砂踏み霊場 -------------------    -------------------------------------------------- 大師堂裏の石仏群 ---------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 大師堂裏の石仏群 ---------------------------------------------------   延命地蔵尊像 同 拡大画像 標識に従い、ここからは一号路を奥の院へと向かいます。 不動明王が祀られる「奥之院不動堂」は、数多くの諸堂の中でも一番奥まった急峻な尾根上に建立されていました。 奥の院の裏手に、神仏習合による朱色の明神鳥居の「富士浅間社(浅間神社)」がありました。 かつて富士山詣での人々は、まず大山を詣でるために高尾山を通っていました。 高尾山で富士山・大山を遙拝してから富士山・大山に詣でるので重要なお社だったとのことです。  本堂付近Map    一号路の石段 沿道 不動明王像 沿道 双体道祖神   高尾山不動堂の石碑 奥之院不動堂    南無浅間大権現の石碑 明神型鳥居と富士浅間社 社殿 浅間社からすぐに扉があり開いていましたが、夜間は立入り禁止となり扉は閉まってしまうようです。  夜間立入り禁止 奥の院から7〜8分で、高尾山山頂に到着しました。 高尾山山頂は広場になっていて、「三角点」「十三州大見晴台の石柱」「高尾山頂599.15mの標識」などが配置されています。 山頂展望台からは、晴れていたのですが遠くは霞んで富士山などを見るのは難しい状態でした。 天気がよければ、山頂展望台から富士山や江ノ島・房総半島・筑波山まで見渡せるはずですが…。    三角点 十三州大見晴台と書かれた石柱 高尾山山頂の標識   晴れた時の新宿方面(転写) 晴れた時の富士山(転写) 帰路は、上ってきたのとは逆に奥の院の先を右に下り、薬王院の中心となる本社で飯縄権現を祀る社殿(神社)「飯縄権現堂」に詣でました。 飯縄権現とは、信濃国飯縄山に対する山岳信仰が発祥と考えられる神仏習合の神です。 神仏習合霊場なので、お寺の中に神社や大鳥居があります。 ここでも、神前を凛々しい姿の小天狗(カラス天狗)・大天狗(鼻高天狗)が護っていました。 ご本尊の飯縄権現立像(秘仏)は異形の仏像として有名で、黒光りする巨像に眼力凄まじい玉眼が埋め込まれています。    本社前の小天狗像・大天狗像 薬王院飯縄権現堂 飯縄権現立像(転写)  壁面に施されている見事な彩色彫刻 飯縄権現堂の向かって左脇に、ご本尊飯縄大権現の眷属として高尾山を守る天狗を祀る「大天狗社と小天狗社」があります。 鳥居の扁額には、「小天狗/飯綱権現/大天狗」と刻まれていました。 お堂の傍らの小堂には、天狗のように足腰が丈夫になって欲しいとの願いが込められた草履・下駄などが奉納されていました。 その隣に、飯縄権現のルーツとなるダキニ天(白狐に乗る天女のお稲荷さま)を祀る「福徳稲荷社」があります。 飯縄権現は、不動明王とダキニ天が習合した神様とのことでした。

|