| 鉄砲洲富士塚巡り |

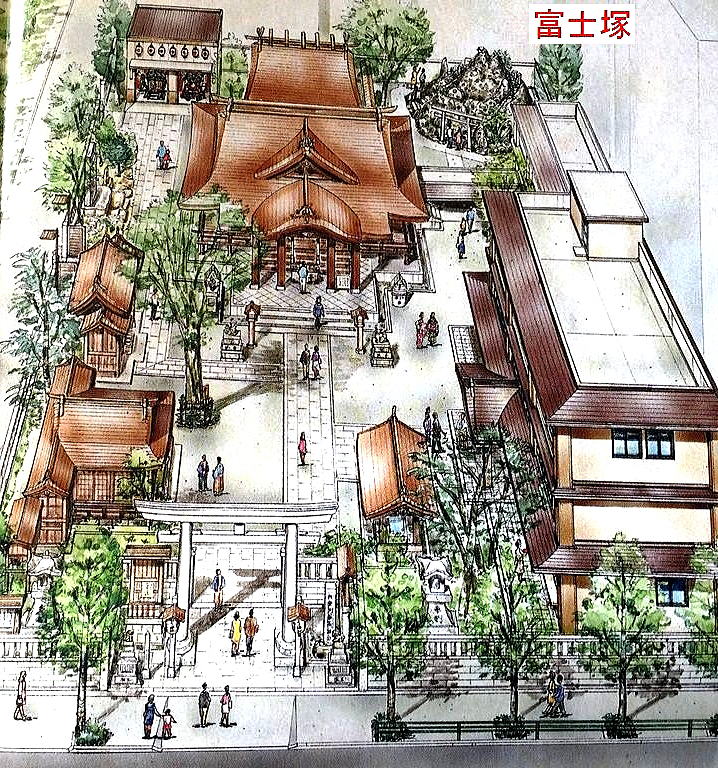

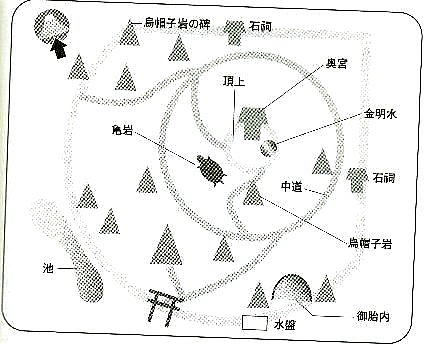

| 久し振りに富士塚を拝観したくなり、中央区で唯一名残を留めている「鉄砲洲富士塚巡り」を考えました。 併せて、佃島・石川島・月島の下町情緒あふれる湾岸地域にある神社(寺院はなかった)巡りを企画しました。 10時に、東京メトロ有楽町線新富町駅A5出口を出ました。 東京メトロ有楽町線の上を走る「佃大橋通り(都道473号線)」を、西へ向かいます。 二つ目の角を右折すると、先に朱の鳥居が見えます。    新富町駅A5出口 佃大橋通り 朱の鳥居が見える 新富町駅から100m、鉄砲州稲荷神社の分社で「赤丸稲荷」が起源と伝わる「新富稲荷神社」がありました。 ビルが立ち並んだ一角に、朱塗りの鳥居の小さな神社です。 明治維新後この一帯には築地新島原遊郭があり、遊郭の中にある神社だったようです。 手水舎の扁額と手水鉢に「坂東三津五郎」の銘がありました。   新富稲荷神社 神明型鳥居    手水舎 同 拡大画像(扁額と手水鉢) 社殿 通りを右折し東へ進むと「新大橋通り(都道50号線)」に出ます。 先の入船二丁目交叉点を渡り、東へと向かいます。 「湊2の祠」を探しますが見当たらず、更に東へ進みます。 「鉄砲洲通り」を左折し北上すると、区内初の児童公園「鉄砲洲児童公園」の先に神社が見えます。 「鉄砲洲通り・鉄砲洲児童公園・鉄砲洲稲荷神社」この辺りは、種子島に伝来した鐵砲に似ていたとも、徳川家が入府の際大筒の試射場であったからとも言われている洲の島であったとのこと。    右折し新大橋通りを目指す . 入船二丁目交叉点 「湊2の祠」を探すが見当たらず    鉄砲洲通り 鉄砲洲児童公園 神社が見える 新富稲荷神社から700m、平安時代創建の古社で 京橋地域の産土神「鉄砲洲稲荷神社」に着きました。 鉄砲洲通りに面した大鳥居の脇には、小振りの「狛犬」と「神社名碑」が出迎えてくれます。  境内Map    神社前景 明神型鳥居 神社名碑  宗風獅子型狛犬 鳥居をくぐると 境内の左側に「神楽殿」があり、境内の右側には「百度石」「手水舎」が配置されています。 コロナ禍のなか、手水はなく代わりに消毒液が設置されていました。 中央区民登録文化財の「拝殿」前には、堂々とした「狛犬」スマートな「常夜灯」火消し六番組(す組)の「火桶」各一対が並んでいます。 拝殿の左脇には「二宮尊徳像」針供養の「針塚」が、右脇には中央区民登録文化財の「力石」が配置されています。    神楽殿 百度石 手水舎 大正十四年(1925) 造立    拝殿前 和風獅型狛犬 同 常夜灯 同 火桶 昭和十一年(1936) 奉納   拝殿 本殿    拝殿左側 二宮尊徳像 同 針塚 拝殿右側 二個の力石 享保十九年(1735) 造立 境内右側に建つ摂社「八幡神社」には、「住吉社・琴平神社・浅間社・三輪社・天満社」も合わせ祀られています。 社殿内には、「合祀5社の扁額」「神鏡」「一対の随身像」が祀られていました。    社殿 同 合祀社の扁額 同 神鏡  同 左右の随身像 社殿の右奥に、区内唯一の富士塚で中央区民文化財に登録されている「鉄砲洲富士塚」があります。 高さ5.4mの塚ですが、登攀禁止の注意立て看板がありましたので、周りから拝観するに留めました。 周囲をビルに囲まれていささか狭苦しい感じですが、富士塚の規模とかその雰囲気はなかなかのものでした。 頂上には末社「鉄砲洲富士浅間神社」の奥宮が鎮座し、富士山の熔岩を用いた山腹には「小御嶽神社」「烏帽子岩」「御胎内」そして多くの「富士講碑」を配しています。 富士塚の周り.はぐるりと回れるように舗装されていて、 沢山の「お稲荷様」「稲荷の石祠」幾つかの「富士講碑」そして富士講印のある中央区民登録文化財「力石」が配置されていました。     全景 明神型鳥居 鳥居脇 鉄砲洲碑    山頂付近を遠望 正面登山道 富士講碑 -------------    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

富士塚の由緒碑 西側下山道 富士講碑 --------------    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    富士塚の裏側 富士講碑 ------------------------------------------------------    山頂付近 五合目辺りに小御嶽神社 八合目辺りに烏帽子岩、山頂に奥宮    御胎内 富士塚の周囲 お稲荷さんたち 同 稲荷の石祠

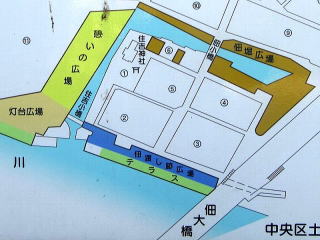

同 富士講関連碑 同 拡大画像 講印がある力石 神社前の道を東へ向かうと、突き当りの右前方にレトロな家屋が見えます。 その角を左折すると、家屋に隣接して朱の鳥居が見えました。   昭和初期の家屋 家屋に隣接して鳥居が見える 鉄砲洲神社から130m、小さな神社がありました。   神明型鳥居 社殿 その先は隅田川です。 突き当りに、隅田川の川岸を歩ける散策路として整備されている隅田川テラスへの階段があります。 暫し、雄大な隅田川を満喫しました。 まず目に入ってきたのは、お洒落なデザインの中央大橋と大川端リバーシティ21の超高層ビル群です。 隅田川テラスの左端には、隅田川に注ぐ亀島川の水門が見えます。   隅田川テラスへの階段 亀島水門   中央大橋と佃島の摩天楼 右側には散策路が続きます 通りに戻り、佃大橋を目指して南へ向かいます。 湊町第一児童遊園の隣に、それらしい家屋が見えました。   通りを南へ進む それらしい家屋 小さい神社から250m、側面をトタンで覆われた「汐見地蔵尊のお堂」がありました。 歯痛に霊験あらたかなお地蔵さまとのことです。 お堂の脇には、小さな「稲荷社」があり祠が祀られていました。 お堂の前には、手水用の「つくばい」と貫禄充分な「百度石」が設置されています。    地蔵堂全景 地蔵堂 つくばいと百度石   地蔵堂 内部 同 汐見地蔵尊像   稲荷社 同 社殿 更に進むと、新富晴海線(都道473号線)の高架が見えます。 高架への昇り階段の傍に、中央区文化財の佃島渡船場跡「佃島渡船の碑」が設置されています。 中央区散歩道になっている「佃大橋」から、改めて中央大橋・佃島摩天楼を眺めコロナストレスが癒されました。 これから向かう佃島の様子も一望できます。 隅田川の岸壁に朱も鮮やかな大鳥居が見えますが、住吉神社への参詣に佃島渡船を利用した現われと思われます。    高架が見える 佃島渡船場跡 高架への階段を上る    佃大橋 隅田川テラスを望む 中央大橋・佃島摩天楼を望む   これから向かう佃島 同 拡大画像 朱の大鳥居 江戸初期に築造された人工の島だった佃島の一角(佃小橋と住吉小橋で繋がれた区画)を散策するため佃大橋を下ります。 佃煮発祥の地とあり、佃煮屋が軒を並べています。 スーパーではお目にかかれない「ウナギの佃煮」をお土産に買い求めました。 更に、千貫神輿と共に中央区有形民俗文化財の龍虎と黒駒・2対の獅子頭神輿を収容する「佃まちかど展示館」があり、中央区民文化財の佃島渡船場跡「佃島渡船の碑」に至ります。 階段を上り隅田川テラスを進むと、隅田川に合流する佃堀(佃川支流)の「住吉水門」「住吉小橋」を経由してモニュメントの「石川島灯台」に着きました。    散策する佃島の一角 佃大橋を下りる 佃渡し跡広場    佃煮屋が軒を並べる 同 ウナギの佃煮 佃まちかど展示館    同 龍虎と黒駒 同 千貫神輿 同 対の獅子頭 文政二年(1819) 造立    佃島渡船の碑 隅田川テラスを往く 住吉水門    住吉小橋 石川島灯台 隅田川の対岸 湊地区を望む 道を戻り、「一之鳥居」から参詣を致します。 汐見地蔵尊から650m、佃・月島・豊海・晴海の鎮守「住吉神社」に着きました。 神社門の右脇には、「神社名碑」「二宮尊徳像」鰹の大漁祈願と慰霊のために建立された「鰹塚」珍しい「石塔型灯篭」が配置されています。 境内に入ってすぐ右手に、「手水舎」があります。 「手水鉢」及び 当時の佃島の情景が彫られている「欄間の彫刻」と共に中央区民有形文化財に登録されています。    神明型一之鳥居 神社門 神社名碑    二宮尊徳像 鰹塚 石塔型灯篭    手水舎 同 手水鉢 同 欄間の彫刻 天保十二年(1841) 寄進 「二之鳥居」に架かる中央区民有形文化財の「扁額」は、珍しい陶製で額字は有栖川宮幟仁親王の筆によるものとのこと。 境内の右手には、日本橋の麒麟像を手掛けた岡崎雪聲作の「銅製灯篭」が存在感を示しています。 「社殿」は重厚感のある神明造りですが、「本殿」はその後に再建されたもので木材の経年変化が「拝殿」とは少し違うようです。    拝殿前 一対の石灯籠 明神型二之鳥居 同 陶製の扁額 大正十四年(1925) 造立 明治十五年(1882) 造立    一対の宗風獅子型狛犬 神楽殿 青銅の灯篭 大正四年(1915) 造立   . . 拝殿前 一対の石灯籠 拝殿 本殿 社殿の左側に、川を守る神社で通称「かっぱ様」と呼ばれている境内社「古河神社の祠」と レンガ造り(イギリス積み)の「旧神輿庫」がありました。    社殿左側の一角 古河神社 祠 旧神輿庫 明治四十三年(1910) 建造 境内社は、前記の古河神社の祠を含め計六社あります。 境内の左側に、巳の守で知られる「龍神社」があります。 境内の右側に、島の船大工が祀っていた船魂神を遷座させたと云う「船魂神社」、その右隣りに 疫病を抑えるために創建された「疱瘡神社・疫神社 」があります。 社殿の右側に、五穀豊穣・産業発展を祈念する「入船稲荷神社」があります。   龍神社 神明型鳥居 同 社殿    船魂神社 神明型鳥居 同 社殿 疱瘡神社・疫神社 社殿    入船稲荷神社 前景 同 神明型鳥居 同 灯篭    同 手水鉢 同 神狐 同 社殿 住吉神社の南側門から出て、佃掘沿いに南へ向かいます。 建物の間に鳥居が見えます。    南門 南へ向かう 建物の間に鳥居が見える 住吉神社から180mで「森稲荷神社」がありました。 稲荷神社ですが、鳥居は赤くなくお狐様もいません。    建物に挟まれている 神明型鳥居 社殿 佃川支川の行き止まり部分の堀である「佃堀」の対岸に、神社の裏側が見えます。 目を左に転じると、欄干が朱塗りの「佃小橋」越しに大川端リバーシティ21の超高層ビル群が望めます。 下町の街並みと超高層マンション群の両方が同居している佃の象徴的な風景です。 佃小橋に立つと、左手の船溜まりの土手に注意札が掲げられ「此の場所には、3年に1度行われる住吉神社の例大祭に用いる「抱木(大幟の柱)」が保存のため埋設されている」とありました。 佃小橋を渡り左へ行くと、住吉神社の裏側(本殿)更に佃掘の始点である住𠮷水門が望めます。 道を戻り 佃小橋を過ぎ、先ほど見えた神社に向かいます。    佃堀の対岸に神社 絶好のビューポイント 佃小橋からの眺め    佃掘の船溜まり 住吉神社裏手→住吉水門 鳥居が見える 森稲荷神社から100m、鳥居を共有して鎮座する二社の稲荷神社「於咲稲荷神社・波除稲荷神社」に着きました。 対の石灯籠脇と木の根元に、中央区有形民俗文化財の三個のさし石と彫られた「力石」が置かれていました。    明神型鳥居 木の根元の力石 一対の石灯籠と力石    手水舎 波除稲荷神社 社殿 於咲稲荷神社 神明型鳥居と社殿 稲荷神社の辺りは佃堀広場になっていて、堀の南端になります。 対岸には、建物に挟まれた森稲荷神社が見えます。 通りの向かいに、佃天台地蔵尊の案内看板がありました。 隣の家と家が軒を重ねるくらい狭いく、人がすれ違うことのできない路地を恐る恐る進むと、電灯が点った一角がありました。   佃堀広場 対岸に森稲荷神社   佃天台地蔵尊の案内看板 狭い路地を行くと灯りが点る一角が 於咲稲荷神社・波除稲荷神社から30m、「佃天台地蔵尊のお堂」がありました。 狭い空間のお堂の入口には「手水鉢」が据えられており、天井を貫く銀杏の大樹に遮られたその奥に「石板に線刻された佃天台地蔵尊」が祀られています。 奥には、小さな祠も奉納されていました。   入口辺り 手水鉢    お堂の一角 同 線刻の佃天台地蔵尊 同 小祠 路地を抜けると幟が立っており、見上げると銀杏樹が聳えて見えます。   東側の入口 見上げると突き出た銀杏樹が 道なりに南下し、月島駅を目指します。 進むにつれ下町情緒がなくなり、ビルが目立つようになります。 時間に余裕がありますので、月島「もんじゃストリート」(西仲通り商店街)を歩きます。 三番街の手前に、鮮やかな配色の「月島警察署 西仲通地域安全センター」(東京に現存する交番で最も古い建物)がありました。 三番街の中程に、月島観音の案内掲示がありました。    月島駅へ 月島駅をスルーして南へ 西仲通り    もんじゃストリート 西仲通地域安全センター 月島観音の案内掲示が見える 佃天台地蔵尊から450m、ビルの間の狭い路地奥に「月島開運観音堂」がありました。    路地奥にお堂 月島開運観音堂 同 一光三尊如来像 丁度お昼時間でしたので、コロナ感染対策万全の店でお好み焼きを美味しく頂きました。 参拝・食事ともに満足したところで、帰路を月島駅に向かいます。    ランチしたもんじゃ店 同 お好み焼き 月島駅地上出入口 新春の目映い陽光を浴びての隅田川は 思いのほかに雄大かつ幻想的で、コロナストレスで縮みがちの気持ちを開放してくれました。 「鉄砲洲富士塚」は、登攀は叶いませんでしたが、整備された塚に沢山の富士塚関連の石碑・祠等が配置され充分堪能しました。 住吉神社を中心とした隅田川と佃堀に囲われた一画は、映画のロケ地を歩いているような感覚で楽しめました。 月島のもんじゃ通りでは、もんじゃ焼きを専門とする店が50店舗以上ひしめき合っていながら商売になっているのに感心しました。 3km弱・2時間余りのゆったりした散策ですが、充実した一日でした。 |