| 東海七福神巡り/東海道巡り1 |

|

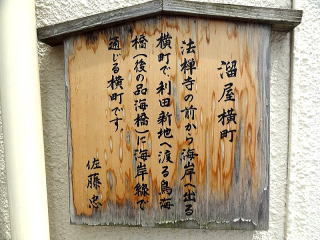

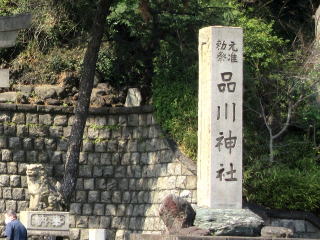

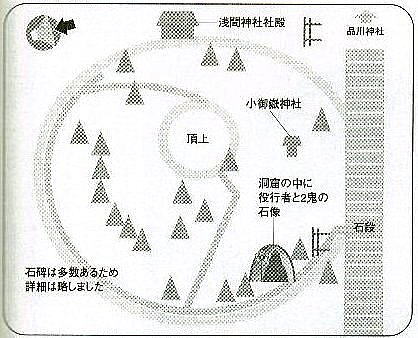

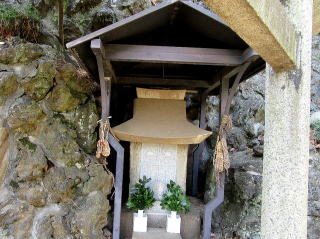

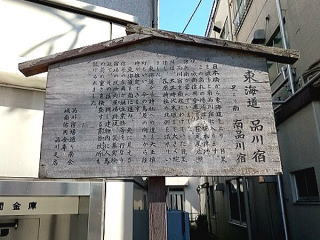

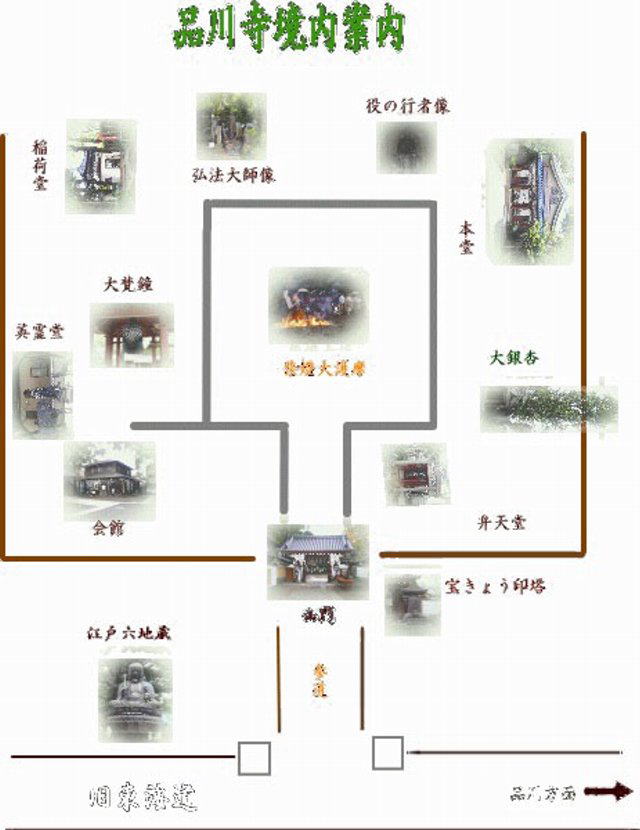

「東海七福神巡り」歩いてみようと調べてみると、ルートが旧東海道と重なるではありませんか。 おまけに、都内最大の富士塚といわれる「品川富士」もあります。 ルートの詳細を確認せずに、あたふたと決行してしまいした。 10時に、JR線品川駅高輪口に降り立ちました。 駅前は、東海道の日本橋 - 神奈川間とほぼ同じ位置にある第一京浜国道(国道15号線)が走っています。 八ツ山橋を渡り、品川宿の起点である北品川へと歩を進めます。 道なりに進むと交差点があり直進しました。(これが間違いでした。)

|