| 雑司ヶ谷七福神巡り |

|

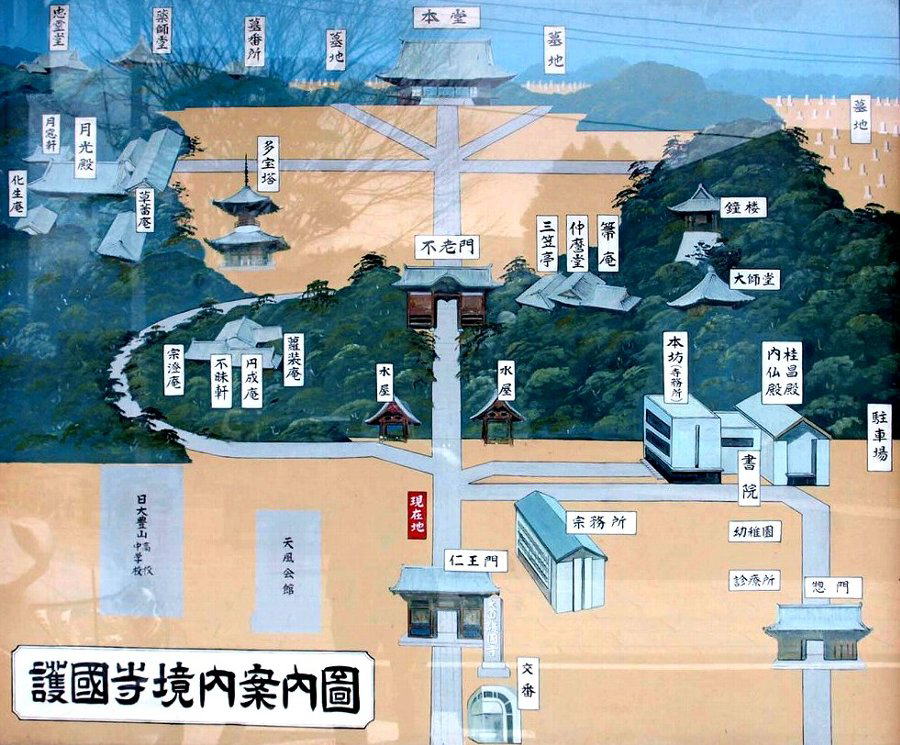

当初正月に計画していた「雑司ヶ谷七福神巡り」を、混雑が避けられる年末に前倒ししました。 時間をかけないよう、豊島区内の6か所(内、雑司ヶ谷鬼子母神はすでに巡っているので門前のみ)に絞り計画を立てました。 調べてみると、全ての七福神像を拝観できそうです。 9時30分、池袋駅東口を出発です。 駅前の通りを東へ進みます。突き当りの南池袋公園を右に、更に公園の角を左に進みます。 この先は、工事中の道路に沿って沢山の寺院が密集しています。

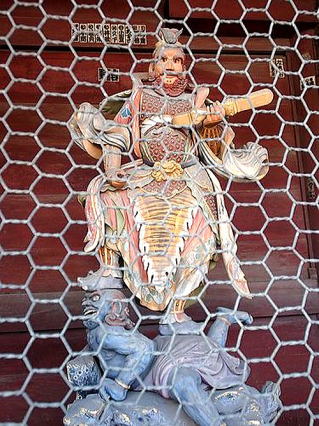

不忍通りに面した文京区指定文化財の「仁王門」は、正面の両脇に金剛力士像・背面の両脇には二天像(右側は増長天・左側は広目天)が安置されています。 |