| 中山道 寺院巡り(3) |

|

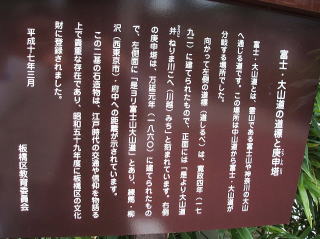

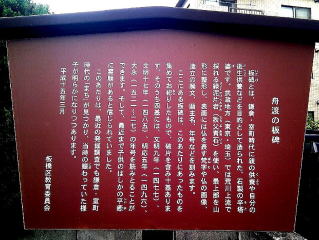

今回の中山道巡りは、2005年7月に巡った志村一里塚から荒川までの都内区間を計画しました。 帰りの交通を考慮し、JR埼京線戸田公園駅までの7Km弱の行程です。 この区間は、国道17号線 (中山道) が真っ直ぐに走っており、平坦で分かり易い道程です。 しかし、旧街道となると起伏の激しい清水坂〜右富士の辺りなど趣きが異なります。 今回のマップを作成するに当たっては、「板橋区の歴史」(萩原龍夫/伊藤専成文/東京にふる里をつくる会編) を参考にさせ て頂きました。 中山道は、2005年8月の初めにも日本橋から巣鴨までを巡っていて 目新しい感じはしませんが、「大山道標」に出会える と張り切って東京メトロ三田線志村坂上駅を目指しました。 今回のスタート地点の国指定史跡「志村一里塚」を10時に出発しました。   志村一里塚 志村一里塚の碑 五叉路の志村坂上交差点で新旧の中山道が分岐していますが、まずは延命寺を目指しました。 地図では直ぐ近くでしたが、実際は路が込み入っていて辿り着くのに思いがけなく時間を要しました。 結局、420mの区間を探し回り「見次山松寿院延命寺」を見つけました。 境内には、板橋区最古の庚申塔「蛸薬師庚申塔」と、やはり板橋区内最古 板橋区登録有形文化財の「建長の板碑群」など の石造文化財が保存されています。    入口が幼稚園と一緒 塀の内側に山門が 山門前 弘法大子霊場の石碑   山門より本堂 山門左手に六地蔵像 天明四年(1784)〜寛政二年(1790) 造立   本堂 本堂前 銅鐘   鐘楼 同 梵鐘 天明八年(1788) 造立    延命地蔵像 蛸薬師如来座像の庚申塔 同 拡大画像 蛸薬師如来座像 正保四年(1647) 造立    三基の石造・・ 同 石祠 同 石祠の中の阿弥陀三尊    同 宝篋印塔 同五輪塔 杯を持つ石像    切支丹灯篭と左の石仏群 切支丹灯篭と右の石像 灯篭の脇に可笑した石像   板橋区最古の建長板碑 沢山の地蔵菩薩像 建長四年(1252) 造立 来た路をショートカットして300m戻り、再び志村坂上交差点に出ました。 中山道(国道17号線)は直進ですが、交差点前の派出所を左に中山道の細い旧道を 清水坂の難所に向かいます。   志村坂上交差点 中仙道は右へ 派出所を左に旧中山道を往く 斜めに細い一歩通行の道を進むと、右手のブロック塀の窪みに剥落が進む「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。    住宅のブロック塀 窪みに庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 正徳三年(1713) 造立 180mほど往くと二又路に出ます。 突き当たりの蕎麦屋の店先に、待望の「大山道しるべ」と庚申塔がありました。 左側の道標には、正面に「是より/大山道/並/ねりま川こへみち」と陰刻されています。 右側の文字庚申塔の左側面に「是ヨリ富士山大山道」と刻まれています。 その下には、「練馬江一里/柳沢江四里/府中 江七里」と陰刻がありました。 この場所は、中山道からふじ大山道が分岐する地点だったのでしょう。 この道標の左横道が、ふじ大山道に繋がっていく わけです。 (「ふじ大山道」は、2004年2月に歩いていますので参照してください。)   二基の道標 説明版    道標 文字庚申塔 同 左側面と下部の陰刻 寛政四年(1792) 造立 万延元年(1860) 造立 道標の右側を往くと「清水坂」です。 清水坂の標識の先 マンションの階段脇に、「馬頭観世音の石碑」がありました。 今回は、清水坂を直進せずに、左に大きく迂回する形をとります。    清水坂 下り口の標識 マンションの階段脇に石碑 同 馬頭観世音の石碑 左へ150m往くと、目的の「延命寺地蔵堂」があります。 最初に訪問した延命寺の併寺です。 地蔵堂の正面に 高台座に鎮座した「弘法大師坐像」があり、台座の下に天邪鬼が彫られています。 像の左側には、「不動明王像」と「十三仏像」が配置されています。 像の右側には、「閻魔王坐像」と唐破風笠付きの大きな「角柱型十王塔」が配置されています。 十王塔の三つの面には、 閻魔王をはじめ地獄において亡者の審判を行う10尊の像が彫られています。 裏面には、奪衣婆や生首が彫られていてな んとも不気味です。     参道 参道 三猿の庚申塔・青面金剛像の庚申塔 地蔵堂 延享四年(1747)・宝暦元年(1751) 造立    地蔵堂脇の石仏群 同 六地蔵像 地蔵堂脇の十三仏 安政七年(1860)〜文久二年(1862) 造立       同 不動明王像・釈迦如来立像 同 文殊菩薩像・普賢菩薩像 同 地蔵菩薩像・弥勒菩薩像 左)享和二年(1802) 造立       同 薬師如来像・観世音菩薩像 同 勢至菩薩像・阿弥陀如来像 同 阿閃如来像・大日如来像     同 虚空蔵菩薩 丸彫型閻魔王坐像 十王尊塔&不気味な裏面 文化四年(1807) 造立 文化四年(1807) 造立    地蔵堂脇の石仏群 弘法大師坐像 同 像の台座に天邪鬼 享和二年(1802) 造立 更に、北突き当りを右へ入ると急坂になります。 その途中が「右富士」といい、街道中右に富士山が望めた唯一の場所だったそうです。 現在は、塀が邪魔をしてその景観 は望めないようです。 中山道の旧道は、右富士の辺りを曲がるようです。 路なりに坂を下りきった所に、またもや清水坂の標識があります。 清水坂は、直進すれば150m程度ですが、今回は迂回をして450m歩いたことになります。 ここを左折し、東京メトロ三田線のガードを潜って中山道にでました。    右富士の辺り 坂より国道17号方向 清水坂 上り口の標識 150m進み、信号を渡って直ぐの角に「薬師の泉」の立て札がありました。    薬師の泉の立て札 薬師の泉庭園入り口 入り口から見た園内    常夜燈 今は湧かない薬師の泉 騒々しい国道とは別世界 中山道を志村坂上方向に250m戻り、「妙亀山総泉寺」を拝観しました。 この頃は、突風と降りつける小雨に悩まされている時間帯でした。 山門を入ると 境内は非常に広々としていますが、工事中の為かがらんとした印象を受けました。 本堂の手前右側には、板橋区文化財の「薬師堂」と「地蔵堂(骨仏堂)」がありました。 別称「亀寺」ということで、境内に亀の像が数体ありました。    山門 脇に清水薬師如来の石碑 薬師堂    華やかな骨仏堂 工事中の本堂 欄干に亀の石彫レリ-フ    青銅の大日如来像 小さな六地蔵像 亀を抱いている石仏   不動明王像と地蔵菩薩像 石亀の上に鞠状の七福神 東へ150m、小豆沢公園野球場の入り口辺りに「戸田橋の親柱」が目立っていました。 柱の銘板には、東京府と彫られています。    小豆沢公園入口 左側の親柱 右側の親柱 小豆沢公園のすぐ南 板橋中央総合病院の角に「庚申供養塔」が建っていました。 道標を兼ねていて、左側面に「左ハ上いたばしみち」右側面には「右ハ大山道」と陰刻がありました。   通路の真ん中に石塔 庚申供養塔と右側面 天明五年(1785) 造立 改めて、小豆沢公園脇を小豆沢神社へと向かいます。 小豆沢公園前交差点を渡り直ぐの石段を登って左に曲がると、十二天社と呼ばれた「小豆沢神社」に出ます。 戸田橋の親柱から650m来たことになります。   小豆沢公園 明神型一之鳥居と参道 一之鳥居に続く参道の並木を抜けると、一般道を挟んで二之鳥居があり玉垣に囲われた境内に入ります。 正面の石段の先に「拝殿」が見えますが、石段の左右に親子3頭の「狛犬」が配置されていました。 拝殿の東奥に、境内社「水天宮・稲荷神社・天満宮」の鳥居及び石祠と「諏訪神社・御嶽神社」の石祠・「水神宮」の石碑 が並んでいます。    明神型二之鳥居 手水舎 拝殿への石段    親子の宋風獅子型狛犬 右側 宋風獅子型狛犬 左側 女坂の名残の碑 大正四年(1915) 奉納    拝殿 蹲踞の姿勢の岡崎型狛犬 本殿−拝殿 昭和四十三年(1968) 奉納    水天宮・稲荷神社・天満宮の鳥居と石祠 諏訪神社・御嶽神社の石祠 水神宮の石碑 隣接して、板碑寺として有名な どっしりとした山門の「薬王山東光院龍福寺」があります。 山門の右手前に 大きな「延命地蔵像」、左手前に 御手洗池から移された「御手洗不動堂」がありました。 山門を入って左側、覆屋に現存する7基の内の3基の「弥陀三尊種子板碑」安置されています。 その内の 中央の背の高い 板碑(1.77m)は、 初期のものでほぼ原型のままと云われており 板橋区指定文化財に登録されています。 板碑の奥に、二組の「六地蔵菩薩立像」が安置されています。    参道から山門 山門右横 延命地蔵像 同 拡大画像 正徳六年(1716) 造立   山門左横 御手洗不動堂 同 堂内 不動明王像(転写)     山門右手 弥陀三尊種子板碑 同 建武三年(1336) 造立 同 建長七年(1255) 造立 同 延慶二年(1309) 造立    その後ろの仏塔群 更に後ろ六地蔵像1 その隣に六地蔵像2    山門脇の石仏群 青面金剛の庚申塔 宝篋印塔 享保十九年(1734) 造立 山門の右側には、村内の各所にあった庚申塔を集めてひとつの塔にしたらしく、色々な形の庚申塔を同時に観察することが できました。 最上部に「大日如来坐像」を頂き、その下に二段に渡って「青面金剛像の庚申塔」「三猿の庚申塔」「文字 庚申塔」「板碑型庚申塔」などが見受けられました。    山門右手 庚申塔群 側面の庚申塔群 頂上に大日如来坐像       ----------------------------------------------- 六基の青面金剛像の庚申塔 ----------------------------------------------- 享保四年(1719)・元禄年間 造立 正徳二年(1712)・元禄三年(1690) 造立 正徳四年(1714)・元禄七年(1694) 造立       二基の三猿の庚申塔 二基の文字庚申塔 二基の板碑型庚申塔 天保七年(1836)・貞享三年(1686) 造立 (年代不明)・寛政六年(1794) 造立 天和四年(1684)・万治三年(1660) 造立    鐘楼 同 梵鐘 本堂    薬師如来堂 仏塔 百日紅の陰に十三塔 龍福寺からは崖っぷちの舗装された路を下り、中山道に戻ります。 500m往くと、高さ10m程の崖下に復元された御手洗池に「御手洗不動尊旧跡のお堂」が建てられています。 堂内には、 金網の「不動尊像」と「聖観音菩薩像」が祀られていました。 御手洗池は、富士・大山詣の道者が 旅立ちにあたって心身を浄め水垢離をした禊場で、石造の不動尊が祀られていました が、明治以 降鉄道などの交通機関が発達して手軽に富士大山詣ができるようになると荒廃していき、昭和37年に、不動尊 は龍福寺の山門脇に建立された不動堂へ奉還されたとのことです。    赤い橋の先にお堂 同 堂内 青銅の聖観音菩薩像 御手洗不動尊遺蹟の石碑 御手洗不動尊旧跡の前の道を東に進み変則十路地を左折しすると、環八通りの手前の住宅の塀に「庚申塔のお堂」がありま した。   御手洗不動尊旧跡の前の道を往く 環八通りの手前にお堂 お堂には、「文字庚申塔」と「青面金剛像の庚申塔(邪鬼・二鶏・三猿は見当たらなかったが)」が安置されていました。 いずれも道標を兼ねていて、「文字庚申塔」の右側面に「南 いたばし 西 志村根葉吹上道」左側面に「東 袋 岩渕道」と陰刻 がありました。 「青面金剛像の庚申塔」の右側面には 「西 仲仙道/南 いたばし」左側面「北 わたしば/東 あかばね 道」と陰刻がありま した。    二基の庚申塔 同 文字庚申塔と右側面 同 青面金剛像の庚申塔と左側面 嘉永六年(1853) 造立 明治三十六年(1903) 造立 環八通りを西へ進み中山道と交差する志村三丁目交差点まで来ると、南東の角の辺りに歩道橋に隠れて小堂が見えました。   環八通り 志村三丁目交差点の標識 御手洗不動から850m来た環八通りとの交差点角に、「坂下地蔵尊のお堂」がありました。 中山道の旧街道と現街道そして赤羽道の交差で出来た三角地に、赤羽道との分岐点として建てられたもののようです。 地蔵菩薩像 は道標になっているようで、台石の左側面には「左 ぜんこうじ」と陰刻がありました。    地蔵のお堂 同 坂下地蔵尊 同 延命地蔵尊と台石の左側面 安永四年(1775) 造立 国道17号即ち中山道を進み、志村坂下の交差点を左に入り「稲荷氷川神社」に着きました。 延々900mの道程でした。 境内社 稲荷社の右奥に、二基の石祠「弁財天」「第六天」と剥落が激しい「青面金剛像の庚申塔」が安置されていました。 稲荷氷川神社は中山道から200m離れた位置にあり、この横を中山道に沿って御成塚通りがはしっています。    神社名碑 社殿前 宗風獅子型狛犬 社殿   境内社 稲荷社 同 社殿    手水舎 弁財天と第六天の石祠 青面金剛の庚申塔 享和三年(1803) 造立 御成塚通りは、400m先で中山道と合流します。 中山道に入って直ぐ、店舗の間に「庚申塔」がひっそりと安置されていました。  小さなお堂の庚申塔 更に450m往き、新河岸川に架かる志村橋を渡り「舟渡の板碑」を探訪しました。 室町時代に、親の供養などの為に作られた石の卒塔婆だそうです。 古いものでは、文明九年(1477) 造立の板碑があるそうです。    志村橋から臨む新河岸川 舟渡の石碑 同 案内板 荒川を越えると 埼玉県戸田市に入ります。 もののついでに あと少し歩を進めます。  舟渡から戸田橋方向    荒川の名碑 約520mの戸田橋 戸田橋から臨む荒川 舟渡の石碑から1400m、川岸に住む人々の氏神様「水神社」を探しました。 荒川土手沿いに進むと、土手下の車道沿いに小さな神社が見えました。 境内の正面に、船玉大明神(舟の守り神)と刻まれた 社殿代わり(?)の大きな石碑が鎮座しています。    荒川土手下に神社 神明型鳥居 船玉大明神の石碑   左手の石祠 右手に大杉大神の石碑 水神社の裏手に、戸田市最古の木造建築物とされている「地蔵堂」がありました。   地蔵堂 青面金剛像の庚申塔 享保十六年(1731) 造立 菖蒲川に架かる曲尺手橋を渡り左に行くと、大学時代にしごかれた想い出の戸田ボートコースがあります。   曲尺手橋から臨む菖蒲川 川岸から曲尺手橋方向 地蔵堂から850m来たでしょうか、中山道沿いの住宅の庭に小さな神社を見つけました。 本格的な造りなので、一寸お参りさせて頂きました。    小さな神社 お堂の中の石碑 お堂脇の石像 通り沿いのロイヤルホストで軽く昼食をとった後、西へ450m 今回終点の駅へと向かいました。 JR埼京線戸田公園駅に着いたのは13時でした。  JR埼京線戸田公園駅 総泉寺の辺りから小豆沢神社にかけての道程で強風と雨に悩まされましたが、それ以外は 程よい風に背中を後押しされるよ うで心地よいウォーキング楽しみました。 今回の一番の期待は、「ふじ大山道」との交差道標「大山道しるべ」でした。 お店の脇に説明板と共に設置されていたため、庚申塔と道標は直ぐに分かりました。 200年以上も前の道しるべの陰刻が、まだはっきりと判読出来るのが嬉しかったです。 当初は、都内の荒川までとしていた中山道巡りも、その後の寄り道で幾つかの石造物に巡り会え拾い物をした感じがします。 |