|

ふじ大山道巡り 1 |

|

「ふじ大山道」は、千二百年位前から当時の国府「府中」に通ずる道として開かれ、練馬区で最も古い街道といわれていま

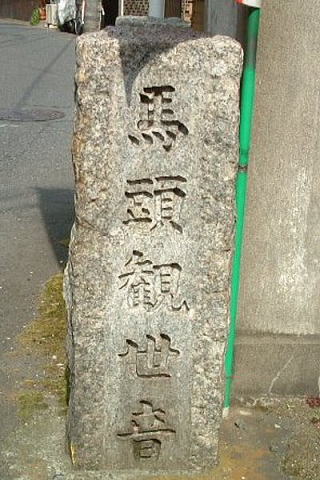

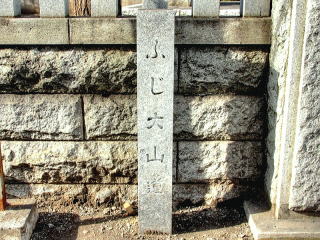

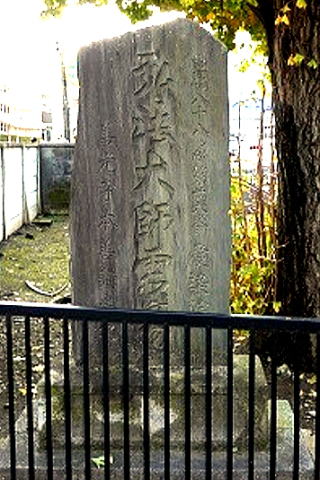

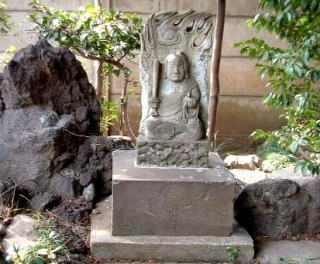

す。 現在の「環状八号線」「富士街道」がそれにあたりますが、起点は東武東上線東武練馬駅近くの川越街道旧道と環八通りの 交差点からといわれています。 このルートはほぼ直線の区間が多いので、棒道、一種の軍事道路であったとも思われています。 この間「東武東上線東武練馬駅」「営団有楽町線平和台駅」「都営大江戸線練馬春日町駅」「西武池袋線石神井公園駅」を 経由し「旧早稲田通り (所沢道) 」迄の、練馬区を北東から南西にかけて縦断する約8Kmの行程を、道すがら近くの寺院・ 神社などの石仏・石造を観賞しながら巡り歩きました。 江戸時代、江戸をはじめ関東各地で大山参りが盛んになり、大山への参詣者が各地から通る道は「大山道」大山の先の富士参詣の道でもあることから「ふじ大山道」とも呼ばれた。練馬における「ふじ大山道」は現在の北町から春日町の愛染院の南を通り、そのまままっすぐに西に向かい、谷原を通り、石神井公園の北をまっすぐに保谷方面に向かう、現在の「富士街道」になる。 東武東上線東武練馬駅に降り立ったのが10時です。 駅南口を直進すると、直ぐ川越街道旧道に出会います。   東武練馬駅南口 旧川越街道沿いになまこ壁 ここに、川越街道の目じるしの一つであった「北町聖観音堂 (石観音堂) 」がありました。 門柱脇の説明板によると、珍しい石造りの140cmほどの「阿吽の形の仁王像」は練馬区の有形文化財に指定されており、 また本尊の270cmほどの「聖観音座像」は練馬区内最大の石仏で有形民族文化財に指定されています。 観音堂の左隣にもお堂があり、中には 頭光背を持ち三重の花弁の蓮台・重厚な敷茄子の正面には凝った彫りが施されてる 「三面馬頭観音坐像」が安置されていました。    壁際に四基の石造 同 馬頭観世音の石碑・青面金剛像の庚申塔 同 薬師如来像・青面金剛像の庚申塔 明治三十年(1897) ・寛延三年(1750) 造立 貞享三年(1686) ・正徳四年(1714) 造立    門柱 仁王門 同 阿吽の仁王像 昭和四十二年(1967) 造立 天和三年(1683) 造立   観音堂 同 聖観音座像 天和二年(1682) 造立    馬頭観音のお堂 同 三面馬頭観音像 同 馬頭がリアルに彫られている 川越街道旧道沿いは、昔の下練馬宿の名残で北町商店街の賑やかな通りが続きます。  石観音堂を約250m東に進むと「浅間神社」に出会います。 当初、 「石観音堂」 と 「浅間神社」 は、探訪の予定に入れてませんでした。 川越街道旧道沿いの賑やかさの中で、毅然と存在感を漂わせている空間に惹かれ つい立寄りました。 喧騒の商店街の中で、唯一神聖静寂が保たれている空間で、守護神的な役割を担っているのでしょう。 一の鳥居をくぐると広い憩いの場になっている境内があり、二つの鳥居が見えます。 鳥居のすぐ左側に、洒落た手水鉢が置かれていました。

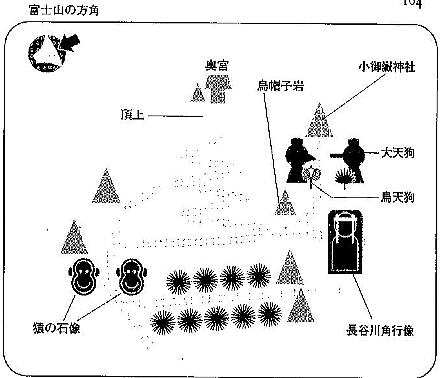

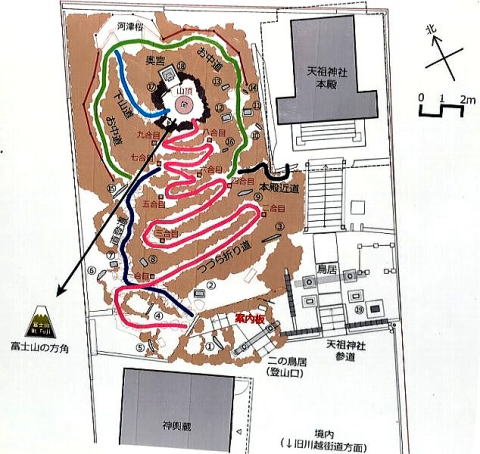

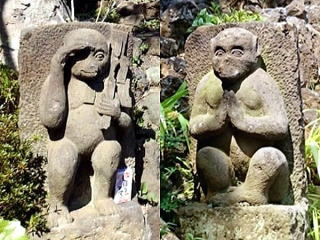

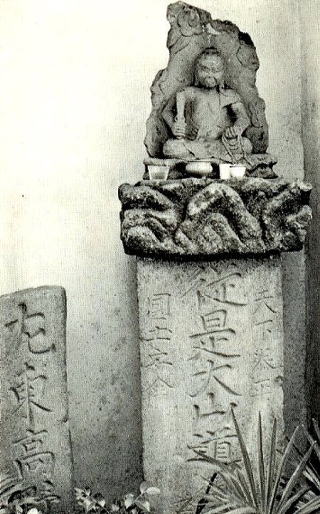

旧川越街道沿いの鳥居 境内より旧中山道を顧みる 鳥居の左側に手水鉢   明神型一之鳥居 境内に二つの鳥居 明治五年(1872) 造立 境内正面に二つの境内社「天祖神社」とその石段途中に石祠の「神明社」があります。    境内社 天祖神社 神明型鳥居 同 和風の獅子型狛犬 同 社殿 大正四年(1915) 造立 昭和五十年(1975) 造立   石段途中に 境内社 神明社 同 石祠 天祖神社の左側に、高さ約5m・径約15mの小高い 練馬区指定文化財の「下練馬の富士塚」があります。 標高(東京湾の平均海水面からの高さ)が37.76mで、富士山の100分の1の高さになっているそうです。 富士塚は富士山の合目に因んで、ジグザグの登山道の折れ曲がる地点に合目石が配置されていました。 山道には要所に溶岩塊を配し、狭いながらも手の込んだ人造富士に作り上げています。 鳥居を潜った登山口に、富士講の開祖「長谷川角行法師像」が配置されいてます。 三合目には、60〜70cmある「眺め猿と拝み猿一対の石猿像」が門番しています。 拝み猿の右側の山道は天祖神社に向かい、四合目石辺りで社殿に下りることができます。 八合目辺りに、「鳥帽子岩」「大天狗像・烏天狗像」「小御嶽神社碑」が配置されています。 山頂には、石祠の「奥宮」が祀られています。 街の再開発に流されず、いつまでも街の発展とうまく融合していくことを祈るばかりです。      富士塚入口 明神型二之鳥居 登山口 長谷川角行法師像 昭和二年(1927) 造立   一合目辺り 富士講碑    三合目辺り 一対の神猿像 富士講碑    天祖神社への山道(右側) 四合目辺り 天祖神社 社殿    六合目辺り 七合目辺り 富士講碑    八合目辺り 鳥帽子岩 右)大天狗・左)烏天狗    小御嶽神社碑 九合目辺り 頂上付近 境内を眺める    山頂 同 入母屋造り屋根の石宮 同 富士講碑 明治五年(1872) 造立 天祖神社の裏の高台に、「白狐稲荷神社と清性寺跡」がありました。    白狐神社 明神型鳥居 同 神狐像 同 社殿   清性寺の寺院名版 同 社殿 浅間神社の前の路を少し戻り 旧川越街道の横道を南に行くと、墓地に囲まれて「阿弥陀堂」の入り口がありました。 参道の両脇には、大小沢山の石仏が迎えてくれます。   墓地を囲む塀 参道には沢山の石仏 左側手前には、丸彫りの三体の「地蔵菩薩像」を先頭に様々な石仏が並んでいます。    三基の地蔵菩薩像 壁に沿って並ぶ石仏 聖観音菩薩像・地蔵菩薩像 宝暦七年(1757) 造立 元禄七年(1694)・寛文十年(1670) 造立    二基の聖観音菩薩像 聖観音菩薩像・地蔵菩薩像 二基の如意輪観音菩薩像 元禄七年(1694)・寛文十二年(1672) 造立 元禄四年(1691)・延宝四年(1676) 造立 元禄十二年(1699)・元禄十一年(1698) 造立 参道の右側にも、丸彫りの三体の「地蔵菩薩像」を先頭に大小の石仏が並んでいます。 左右各三体の丸彫り地蔵菩薩像は、「六地蔵」のようです。    三基の地蔵菩薩像 木々に沿って並ぶ石仏 阿弥陀如来立像・聖観音菩薩像 宝暦七年(1757) 造立 元禄四年(1691)・ 元禄十年(1697) 造立   地蔵菩薩像・阿弥陀如来立像 大日如来坐像・三基の聖観音菩薩像 宝永四年(1707)・延宝年間(1673〜) 造立 寛文十二年(1672)・享保三年(1718)・正徳六年(1716)・元禄十七年(1704) 造立  二基の阿弥陀如来坐像 左)寛文十二年(1672) 造立 阿弥陀堂の軒先に、練馬区有形文化財の「半鐘」が吊り下げられています。    不動堂 同 不動明王像 水盤   阿弥陀堂 同 半鐘 参道正面の「阿弥陀堂」の西側に、中央に「不動明王坐像」と 両脇に夫々三体の像を浮き彫りした四基の石塔「十三仏 石塔」が並んでいました。    十三仏石塔 左より 弥勒菩薩像・薬師如来像・地蔵菩薩像 同 文殊菩薩像・釈迦如来像・普賢菩薩像    同 不動明王像 同 阿?如来像・虚空蔵菩薩像・大日如来像 同 勢至菩薩像・阿弥陀如来像・聖観音菩薩像 練馬区指定有形文化財の「大山道の起点となる道標と不動明王坐像」を探しましたが、どうしても見当たらなかったので 資料「ふじ大山道」練馬区教育委員会編) から画像をお借りしました。 道標には「従是大山道」と陰刻されており、その上に「不動明王座像」が乗っています。 大山道の道標の左脇には、「左東高野山道」と長命寺への道標もあるようです。 ( 2005年8月に中山道巡りをした折に、志村一里塚の先 清水坂を下る手前に「大山道ならびにねりま川こへ道」と刻まれ た道標と「是ヨリ富士山大山道」と書かれた庚申塔がひっそりと立っているのを見かけました。)  大山道起点の道標 2018年6月5日 曇り 「大山道の起点となる道標と不動明王坐像」を再訪しました。 旧川越街道と環八通りの交わる地点に、大山道起点の道標の覆屋が直ぐに見つけられました。 環八通り改良工事のため、疎開していたようです。   旧川越街道と環八通りの交差地点 大山道起点の道標の覆屋    同 東高野山道標と大山道起点の道標 同 不動明王坐像 宝暦三年(1753) 造立 そのまま商店街を東へ進み 川越街道旧道脇道を北へ入ると、三叉路の中央に「三叉の馬頭観音のお堂」がありました。 左側が練馬区、右側が板橋区の区界にあたります。 剥落が進んだ馬頭観音像は道標を兼ねていて、右側面に「右 王子道」左側面に「東 戸田渡シ道」と陰刻がありました。 また、石碑も道標で、左側面に「左 戸田道 下練馬」右側面に「右 いたばしみち」の陰刻がありました。    三叉路の真ん中に観音堂 馬頭観音祠 馬頭観世音の石碑   同 馬頭観世音の石碑 同 馬頭観世音像と左側面 文化十二年(1815) 造立 また、川越街道旧道に戻り東へ進むと蕎麦屋の角に、「青色金剛像の庚申塔」がありました。 古い街道には、まだまだ多くの道標となる石造物が残っていることを感じました。   旧川越街道区界の角に庚申塔 青色金剛像の庚申塔 元文四年(1739) 造立 庚申塔の角を右折し、区境を南下すると「下宿稲荷神社」にでました。    稲荷神社 明神型鳥居 お稲荷様 社殿 ジグザグに西へ進むと、三叉路の角に地蔵堂が見え、北町一丁目の「棚橋安楽子育地蔵尊」が安置されていました。    三叉路にお堂 地蔵堂 同 安楽子育地蔵尊像 天明四年(1784) 造立 更に、南下しやっと国道254号線 (川越街道) に達しました。 川越街道を陸上自衛隊練馬駐屯地に沿って左折すると「環八通り」にでます。 ここから「営団有楽町線平和台駅」「都営大江戸線練馬春日町駅」迄の約3kmは、「環八通り」を往くことになります。  下練馬道との分岐点に、右側面に「右/ふじ大山道」と陰刻がある大きな「文字庚申塔」が目立っています。 庚申塔の文字部分は朱塗りの跡があります。   路上に庚申塔 文字庚申塔/右側面の陰刻 文政四年(1821) 造立 庚申塔を東 (下練馬道) に入り、豊島八十八ケ所霊場の第32番札所 「如意山金乗院万徳寺」 を探訪しました。 入り組んだ細い路を辿り、幼稚園横の金乗院を探し当てました。 入り口が狭くこじんまりした感じですが、寺院内はきちっと整理整頓が行き届いていて、石仏・石塔などが配置されていま した。 道路に面した「山門」前に、「豊島八十八ケ所第三十二番/弘法大師の碑」と「下練馬道」の道標がありました。 立札には、「旧川越街道〜金乗院〜豊島園〜清戸道」に通じた道と記されています。 参道先の木造瓦葺で朱塗りの「山門」は、徳川家光の専用門だったと言われています。   寺院名碑 弘法大師の碑と下練馬道の道標    参道 家光公使用の山門 十三重塔 昭和三十八年(1963)造立 山門を潜り境内に入ると、右側に「大師堂」があり、その前に「青銅の弘法大師像」その足元に「仏足石」「興教大師像」 小柄な「弘法大師坐像」が並び、更に「弘法大師/興教大師の碑」が配置されています。 境内の左側には、「宝篋印塔」練馬区唯一の練馬区登録有形民俗文化財「月待六地蔵像 (一石六地蔵像)」「鐘楼」が配置さ れています。 そして 正面の「本堂」の前には、「青銅の弘法大師坐像」と「不動明王像」三体の「地蔵菩薩像」が並んでいます。 巨大な銘木公孫樹を中心に、全体的にゆったりと石仏が配置されていて、観賞し易い寺院でした。 本尊は「愛染明王」と言うことで じっくりと観察させていただきました。 不動明王 (二腕) はありましたが、愛染明王 (六腕) が見当たらなかったのが残念です。 恐らく本堂に安置されているので しょう。    大師堂 大師堂前 弘法大師像 同 足元に仏足石    同 70cmと小柄な弘法大師像 同 興教大師像 弘法大師/興教大師の碑    宝篋印塔 月待六地蔵 同 六地蔵像 享保十二年(1727) 造立 明暦二年(1656) 造立   鐘楼 同 銅鐘    本堂前 一対の石灯籠 本堂 本堂右前 青銅の弘法大師坐像    本堂左前 石仏群 同 右より 不動明王像 同 教伝地蔵像 明和五年(1768) 造立   同 延命地蔵像 同 地蔵菩薩像 昭和三十七年(1962) 造立 昭和四十八年(1973) 造立 墓地の入口には、両側に配置された「聖観音の巡礼供養塔」「月光菩薩の巡礼供養塔」と二体の「延命地蔵尊」が安置さ れています。墓地内の拝観は、遠慮させていただきました。   墓地入口の地蔵尊 同 延命地蔵像 安政四年(1757) 造立    同 巡礼供養塔(聖観音菩薩像) 同 巡礼供養塔(月光菩薩像) 同 延命地蔵像 弘化二年(1845)) 造立 文化八年(1811) 造立 安永八年(1779) 造立 金乗院から営団有楽町線平和台駅までは、裏道を通りました。 ここでも数多くの石造物との出会いがありました。道路拡張などの理由で、ふじ大山道から移設されたものもありました。 金乗院の南西 練馬区立平和台図書館の先に、「文字庚申塔」がありました。 道標を兼ねていて、左側面に「南 ぞうしがや/たかたみち」右側面に「北 下祢りむま宿/とたわたしみち」と陰刻があり ました。 また、裏面にも「西 ふじ山/大山ミち」とあるとのこと。    十字路の角に石塔 同 文字庚申塔 同 左右側面の陰刻 天保五年(1834) 造立 一挙に南下したみどり幼稚園の裏に、「地蔵像」が安置されていました。    覆屋が見える 地蔵像 同 拡大画像 昭和三十一年(1956) 造立 北へ向かうはずが西に進んでいたようで都道441号線に出てしまいました。 道路向い側の開進第1小学校辺りに「文字庚申塔」がありました。 道しるべになっていたようで、左側面に「左 ねりま宿/戸田渡し 道」右側面 に「右 上板ばし/下板ば志 道」と陰刻があり ました。    道路脇に石塔 文字庚申塔 同 左右側面の陰刻 慶応二年(1866) 造立 改めて北上し、雑木林の雰囲気が残る「西本村稲荷神社」に着きました。 境内のはずれに、フェンスに囲われて 境内社「御嶽神社」がありました。   稲荷神社 明神型鳥居 保護されている狐型狛犬 昭和五十九年(1984) 再建   朱色の手水舎 社殿   境内社 御嶽神社 神明型鳥居 同 社殿 御嶽神社の後ろ側に、「庚申塔の道標」がありました。 右側面に「右 大山/新高野道」と陰刻があり、環八通りから移設されたものと思われます。    御嶽神社の後ろ側に小堂 庚申塔の道標 同 三猿の庚申塔と右側面の陰刻 文久三年(1863) 造立 その他にも、馬頭観音の石碑が多く見受けられ、馬の往来の激しい交通の要所だったことを窺えさせました。     馬頭観世音碑 馬頭観世音碑 馬頭観世音碑 青色金剛像の庚申塔 明治二十三年(1890) 造立 昭和十四年(1939) 造立 明治三十九年(1906) 造立 明和三年(1766) 造立 環八通り近くに来た時 朱の鳥居が見えました。 「稲荷神社」と思われますが、高い垣根が張り巡らされており入口にも柵があって入ることが出来ませんでした。 環八通りの営団有楽町線平和台駅付近に、富士街道丸久保から移設した「丸久保馬頭観世音のお堂」がありました。 正面に「新高野 一里/田なし 三里/府中 ○里」と陰刻があり、右側面にも20ヶ所の里程が陰刻されていました。   馬頭観世音のお堂 同 馬頭観世音の碑と下部の道標 環八通りを南西に向かうと、通りに面して「新旧二体の子育地蔵尊」と「六十六部供養塔」が収められている覆屋が ありました。ここは、志村から計って一里の位置にあるため「一里塚子育地蔵尊」といいます。 左脇には、「「ふじ大山道」と彫られた「道標の石碑」があります。    街道沿いに覆屋 地蔵尊の覆屋 二基の地蔵尊と供養塔     同 一里塚子育地蔵尊 同 子育地蔵尊 同 六十六部供養塔 同 道標の石碑 安永三年(1774) 造立 「都営大江戸線練馬春日町駅」〜「西武池袋線石神井公園駅」〜「旧早稲田通り」までの約5Kmは、「富士街道」になり ます。 都営大江戸線練馬春日町駅の300m手前で、環八通りを右折し極端に狭くなった路が富士街道です。 富士街道は、往復6車線の広い環八通りに比し、極端に道幅が狭くなりますが、その割には交通量の激しい路です。  富士街道沿いに約200m進むと 、街道に面して「練月山愛染院観音寺」 の御影石の大きな寺院名碑が目立っていました。 その左横に、「ふじ大山道」の道標がありました。 朱塗りの山門まで150mの参道には、左側に「豊島八十八ヶ所第二十六番/愛染院弘法大師霊場の碑」「練馬大根の碑」が 建っています。 右側の寿司屋の前に、練馬区内の回国供養塔としては一番古いと言われる「大乗妙典六十六部供養塔」 配置されています。   寺院名碑 道標    弘法大師霊場の碑 練馬大根碑 大乗妙典六十六部供養塔 昭和十六年(1941) 造立 正徳二年(1712) 造立 銀杏並木の参道を行くとつき当たりは、歴史を感じさせる朱塗りの「山門」です 山門の右隣に「長屋門」があります。 山門をくぐると直ぐ左側に、「西山稲荷大明神」「鐘楼」があり、塀沿いに「敷石供養碑」「弘法大師一千年供養塔」 小屋に収まった「地蔵菩薩像」高さ3m超の両ひざを立てた丸彫りの「地蔵菩薩像」「宝篋印塔」が並びます。 真っすぐ通った正面には「本堂」があります。   長屋門 山門 元禄十年(1697) 建造 元禄十年(1697) 建造   西山稲荷大明神 神明型鳥居 同 社殿    鐘楼 同 梵鐘 石燈籠 元禄十四年(1701) 造立    塀沿いに石像が並ぶ 同 敷石供養碑・弘法大師一千年供養塔 同 二体の延命地蔵尊 明治四十一年(1908)・天保二年(1831) 造立    地蔵菩薩立像 地蔵菩薩坐像 宝篋印塔 安永二年(1773) 造立 天保八年(1837) 造立 寛永二十年(1643) 造立    本堂前 青銅の燈籠 本堂 五層の石塔 昭和三年(1928) 再建 本堂左脇に「大師堂」があり、そのブロック塀の入口右側に11基、入口左側に8基 合わせて19基の石仏が立っています。    大師堂入口左側の石造群 同 二体の延命地蔵菩薩像 同 六地蔵尊像 享保十二年(1727)・元禄十年(1697) 造立 元文四年(1739) 造立     同 三基の石仏 同 (拡大)聖観音像 同 (拡大)青面金剛の庚申塔 同 (拡大)青面金剛の庚申塔 寛文七年(1667) 造立 宝永六年(1709) 造立 寛保二年(1742) 造立    大師堂入口右側の石造群 同 馬頭観世音の石碑・板碑 同 四体の地蔵尊像 左)大正五年(1916) 造立 享保十七年(1732)〜享保十九年(1734) 造立   同 聖観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 昭和四十九年(1974) 造立    大師堂 青銅の弘法大師像 九層の石塔 墓地入口には年代不明の「地蔵菩薩像」が二体、更に、墓地の前にはやや顔が剥落した「六地蔵像」が控えています。 永享九年 (1437) に開山された古いお寺だけあり、歴史を肌で感じさせてくれる多くの石仏・石造物が並んでいました。 愛染院の本尊愛染明王像は秘仏であり、また開帳もないので拝観は出来なく残念でした。 東武東上線東武練馬駅から直ぐの至便な立地にある為か、参拝の方が多く訪れていました。   墓地入口に地蔵尊二体 六地蔵像 宝暦十一年(1761) 造立 愛染院を出て直ぐ 愛染会館の角に覆屋が見え、「青面金剛像の庚申塔」」安置されていました。    愛染院の角に覆屋 庚申塔の覆屋 同 青色金剛像の庚申塔 享保十六年(1731) 造立 都営地下鉄大江戸線の上を走る五叉路の練馬春日町交差点を西に、一段と細くなった路「富士街道」を更に進みます。 春日町六丁目西交差点を左折し、寄り道をします。    練馬春日町交差点 左側が富士街道 春日町六丁目西交差点 南東に走る道に沿って進むと、春日町かしのき緑地の一角に「    春日町かしのき緑地 耳塚 同 圓淨法師位碑 明治四十四年(1911) 造立 富士街道に戻り更に進むと、クリーニング店の脇に「延命地蔵の祠」がありました。   延命地蔵尊 同 拡大画像 安永三年(1774) 造立 (2020年4月25日の様子です。)    住宅になっていました 塀に組み込まれています 延命地蔵尊 更に進み、高松駐在所前交差点を右折します。 丁字路の角に神社がありました。   高松駐在所前交差点 T字路角に神社 小さな「若原稲荷神社」です。 神社を左折すると、道を挟んで左右にさかえ幼稚園の施設があり、正門の脇に可愛らしい「道祖神」がありました。   若原稲荷神社 明神型鳥居 同 小社    両サイドさかえ幼稚園 道祖神 同 拡大画像 さかえ幼稚園の角を左折し富士街道に戻ると、その角に「青面金剛の庚申塔」がありました。 この辺りにかつて高松寺という寺があったらしいということです。    街道沿いに小舎 青色金剛像の庚申塔 同 拡大画像 元禄五年(1692) 造立 練馬区内唯一の「仁王像」観賞を楽しみに、富士街道を離れ「御嶽神社」を探しました。 庚申塔先の郵便局を南に約150m、くねくねした道を辿り 「高松御嶽神社」 を見つけました。 神社そのものは、これといって見るべきものはなく境内も狭いのですが、お目当ての服部半蔵奉納「仁王像」は迫力があり ました。 像は阿形と吽形の2体で、いずれも高さが1m余りあります。 阿形像の右手首が欠損していたのが残念です。 元々は、現在地より約150mほど北側の高松寺にありましたが、明治の初めに廃寺となった為御嶽神社に移されたとのこと です。 仁王像の他にも 練馬区指定有形民俗丈化財の「石造大山不動明王像」があり、本来は寺院の守護神とか本尊とされることの 多い石像が観賞の出来る神社でした。    明神型鳥居 鳥居の左側に仁王像の覆屋 同 阿吽の仁王像 明治二十九年(1896) 建造 宝永三年(1706) 寄逢    手水舎 和風の獅子型狛犬 拝殿 明治二十九年(1906) 造立    不動明王坐像 同 拡大画像 境内社 慶応三年(1867) 造立 2020年4月25日(土)9時30分〜10時 晴れ 前回は神社を探すのにあたふたしてしまい、拝観の時間を充分取れなかったきらいがあるので、改めて「高松御嶽神社」を 訪れました。 今回は道順をしっかり頭に入れましたので、先回見落とした幾つかの石造物も鑑賞できました。 16年も経つと道もすっかり整備されて、分かり易かったです。    路の先に神社 神社前も整備されてスッキリ 明神型鳥居 明治二十九年(1896) 建造    鳥居の左側に仁王像の覆屋 同 阿吽の仁王像 鳥居の右側に手水舎 宝永三年(1706) 寄逢    参道に一対の石燈籠 和風の獅子型狛犬 拝殿 明治二十九年(1906) 造立    一山霊神三十三回忌碑 橋山霊神/心獄霊神の碑 行場の井戸 明治十四年(1881) 造立    境内社 稲荷神社 明神型鳥居 同 神狐像 同 社殿    不動明王の覆屋 同 不動明王坐像 同 拡大画像 慶応三年(1867) 造立   境内社 明神型鳥居 同 社殿 御嶽神社を西へ進むと、塀に隠れて「庚申塔の覆屋」が見えました。 はっきりと彫られた「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。    塀に隠れて覆屋 庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 富士街道にでる手前 信号の横に、「八雲神社」がありました。 赤(境内社稲荷神社)と白(八雲神社)の並んだ鳥居が印象的です。   富士街道に出る手前に神社 赤と白のコントラストの鳥居    境内社 稲荷神社 明神型鳥居 同 神狐像 同 社殿    八雲神社 神明型鳥居 同 一対の石灯籠 同 社殿 富士街道を更に進み、橋戸道・ふじ大山道(田無道)の分岐点に達しました。 分岐点には地蔵尊が祠に入っており、案内板によると「谷原延命地蔵」ということです。 台石の左側面に「左 たなし道 大山道 二里」右側面に「みぎ はしど道」と刻まれ、道しるべになっています。    分岐点(左がふじ大山道) 谷原延命地蔵堂 ふじ大山道の道標    施錠されていますが開きます 同 谷原延命地蔵尊 同 台石左側面の陰刻 安永四年(1775) 造立 分岐点を左に入り 谷原交差点東手前150mまで進むと、二叉路の角に 銘文の判読できない石柱が放置されていました。 「馬頭観音碑」の道標らしく、右側面に「西 田無宿 二里/府中宿 三里/東 練馬宿」とかろうじて陰刻が読めました。   富士街道 先に二叉路    茂みに隠れて石柱 風化激しい馬頭観音碑 同 右側面の陰刻 石柱の70〜80m先の住宅の脇にも、「馬頭観世音の石碑」が安置されていました。   住宅玄関横に石碑 馬頭観世音碑 そのまま進むと、笹目通り谷原交差点に出ました。 目白通り(清戸道)と分断されていますが、谷原交差点を跨ぐ「谷原歩道橋」を経由し 富士街道は延びています。   笹目通りに出る 谷原歩道橋より(左:富士街道、右:目白通り) 2020年5月20日(水)9時30分〜9時40分 曇り 改めてMapを辿っていると、谷原交差点と石神井公園駅の中間位に小さな神社があることがわかりました。 日課にしている朝のウォーキングのコースに入れて探してみました。    谷原交差点から富士街道に入る 高野台かいどう緑地 先のマンションの辺り マンションの間に閉扉された空間があり、その先に鳥居が見えます。 目星をつけていないと、見過ごしていたかもしれません。 脇の隙間から入らせていただきました。 目的の「稲荷神社」で、鳥居の先には大小二つの社殿がありました。   閉扉されている 明神型鳥居   二対の石灯籠(一基は倒れたまま)    二つの社殿 同 小さい方の社殿 同 大きい方の社殿 馬頭観世音の石碑から1400m直進すると、西武池袋線石神井公園駅の踏切にでます。 踏切を渡り直ぐの石神井消防団第三分団とある倉庫の横に、「一里塚改築記念碑」が建っています。 ふじ大山道は川越街道の下練馬宿(現北町)を分岐点としており、環八通りに面した「一里塚子育地蔵」を経て ここが丁度 二里目にあたります。 また西へ4Km往くと、保谷市内に一里塚の名が残っています。 記念碑の横に、「青色金剛像の庚申塔」があります。    一里塚跡 一里塚改築記念碑 青色金剛像の庚申塔 一里塚跡 一里塚改築記念碑 青色金剛像の庚申塔延享三年(1746) 造立 一里塚より富士街道を離れて100m東に入った路地の奥に、大国天社が合祀されている「大鷲神社」があります。    神明型の鳥居 寺院名碑 社殿 更に東南へ350m往くと、「和田稲荷神社」別名伝五郎稲荷又は和田堀稲荷 があります。 神社名碑の横に、「大東京市拡張記念碑」なる石碑がありました。 入り口の「台輪型鳥居」は、練馬区内で3基しかない珍しいものです。 拝殿の左隣には、境内社の「荷田神社」があります。    道路に面して神社 台輪型の鳥居 境内 大正三年(1914) 造立    神社名碑 大東京市拡張記念碑 百度石    手水舎 石灯籠 狐型狛犬 明治三十三年(1900) 造立  拝殿   境内社 荷田神社 明神型鳥居 同 稲荷社 稲荷神社直ぐの角を右に折れると、豊嶋氏家臣の渡邊家一族の墓所である「笠松墓地」にでます。 個人の墓地としては、立派な墓地名碑でした。 「青面金剛像の庚申塔」など6基の石造が整然と並んでいました。   墓地名碑 入り口の石造物    同 不動明王像(?)・庚申塔の石碑 同 青面金剛像の庚申塔・地蔵菩薩像 同 百ヶ所観音供養塔・観音菩薩/阿弥陀如来供養塔 右)明治十年(1877) 造立 左)元禄七年(1694) 造立 宝永五年(1708)・昭和三十八年(1963) 造立 更に街道を進むと広い霊場があり、ふじ大山道沿いにある区内地蔵尊の中では最も背の高い230cmの「子育地蔵尊」が目に つきます。 同所手前の覆屋に、歴史を感じる「青色金剛像の庚申塔」「丸彫聖観音像」が安置されています。 覆屋の前には、一対の「青面金剛御寶前の石塔」が配置されています。    街道沿いに霊場 覆屋に二基の石仏 同 青色金剛像の庚申塔・丸彫聖観音像 元禄十一年(1698)・寛政八年(1796) 造立    青面金剛御寶前の石塔 子育地蔵菩薩像 同 拡大画像 寛政十年(1798) 造立 元文二年(1737) 造立 2021年5月8日(土)9時00分〜9時15分 晴れ 街道沿いの練馬区立石神井松の風文化公園は、新型コロナウィルスの緊急事態宣言により休園しています。 松の風文化公園の先・石神井団地前交差点手前の角を左折します。 松の風文化公園の西側に沿って南へ進むと、三寶寺池の北丘上に木々に覆われた石神井公園さくら広場が広がります。    石神井松の風文化公園辺り 休園につき閉扉 石神井団地前交差点手前の角を左折    松の風文化公園西側の道 石神井公園さくら広場 白樫の巨木 木々に覆われた石神井公園さくら広場には、練馬区史跡の「殿塚と姫塚」があります。 まず目についたのは、白樫の巨木の根元に鎮座する「姫塚」で、小祠と照姫の供養塔が祀られています。 その先30m程の処に、旧石神井城城主・豊島泰経の供養塔(「殿塚」)が祀られています。    巨木の根元に姫塚 同 照姫の供養塔 同 小祠    その先30m先 フラットな殿塚 同 豊島泰経の供養塔 石神井学園前交差点の角に小堂が見え、建立年月日不明の風化が進んでいる「沼辺地蔵尊」が安置されていました。    石神井学園前交差点 沼辺地蔵尊 同 拡大画像 富士街道と交差する上石神井通りを南に100m入ると、旧早稲田通りとの庚申塚交差点があります。 交差点角に「庚申祠」があり、四基の石造物が祀られています。 右端の庚申石灯篭は、道しるべらしく「南ハ多かいどミち/北ハひさをりみち」と陰刻が入っていました。    庚申塚交差点 小堂に4基の石造 同 左)青色金剛像の庚申塔 元禄五年(1692) 造立 右) 上石神井通り 右端)庚申石灯篭の道標 元文五年(1740) 造立 左) 旧早稲田通り 庚申塚をUターンし、旧早稲田通りを西へ富士街道に戻ります。 今回の終着点ふじ大山道と所沢道(旧早稲田通り)との分岐点の目印「道しるべ地蔵尊」に着きました。    富士街道の角に小堂 道しるべ地蔵尊 同 拡大画像 宝永三年(1706) 造立 腰を据えて挑んだ行程でしたが、「石造物が然るべき所になく探しまくった」「環八通りの工事と交通騒音に悩まされた」 「富士街道の5m程度の道幅を、自動車がスピードを落とさず走り抜けていく」という、スリルとサスペンスに溢れた石仏 巡りを味わいました。 しかし、沿道には期待に違わず不動・地蔵・庚申塔・馬頭観音などいろいろの供養塔が数多く現存していて、宝探しのワク ワク感がいつまでも続いていました。 4月の陽気に恵まれて、疲れたが心地よい充実した1日でした。 <川崎の大山街道> 2005年9月 川崎の友人宅を訪れるため、東急田園都市線溝の口駅南口に降り立ちました。 駅前は、大山街道の通称片町の十字路で「庚申塔と大山道標」のお堂がありました。 堂内には、山角柱形の道標を兼ねた「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。 青面金剛は 邪鬼を踏んでいます が、三猿は風化してほとんど判別できません。 庚申塔の左側面に「東江戸道」、右側面に「西大山道」、背面に「南加奈川道」の陰刻がありました。    溝ノ口駅南口 大山街道案内板 庚申塔と大山道標説明板    片町の庚申堂 同 青面金剛像の庚申塔 同 邪鬼と三猿 文化三年(1806) 造立  同 左右側面の道標陰刻 |