| 石神井川沿い 石仏巡り |

小春日和りに誘われて、「石神井川」をそぞろ歩きました。 当然石造物の多い寺院などの探訪の目的もあります。 石神井川は、全長25.2Kmの一級河川です。 東京都小平市小金井カントリークラブゴルフ場を水源とし、西東京市・練馬区・板橋区を通り、北区堀船で隅田川に注いで います。 途中、石神井池や三宝寺池の湧水を合流し、北区に入って滝野川と呼ばれ、王子に近づくと音無川と名を変えています。 8時30分、目白通りに架かる「練馬大橋」からスタートしました。 練馬大橋の上には、環状八号線の練馬中央陸橋が交差していて大変な交通量です。 石神井川に架かる今回スタートの「練馬大橋」~「小橋」~「新小橋」~「道楽橋」~「神路橋」~「西田中橋」~「田中 橋」~「豊島園」手前の「石川橋」までの約1,200mの川沿いには見るべき石造物はありませんので、ひたすら川面を眺め ながらのジョギングに徹しました。 かなり遠くからでも、豊島園の遊具施設が臨めました。 「清戸道」に架かる「道具橋」は、橋の中央部に橋灯とバルコニーがあり、欄干の一部に花の彫刻が取り付けられていて 大変綺麗になっています。    目白通りと練馬中央陸橋 スタートの練馬大橋 小橋の向こうは環状8号線

石神井川 新小橋 道楽橋

神路橋 西田中橋 田中橋 「田中橋」付近には、「稲荷神社」があるとのことで右折し神社を探しました。 住宅に挟まれた狭い参道の先に、朱の「社殿」が存在感を示しています。

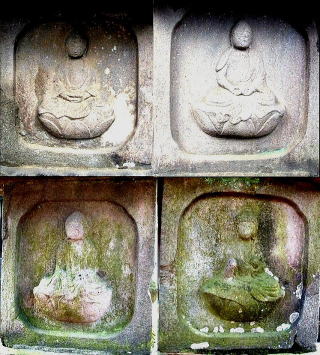

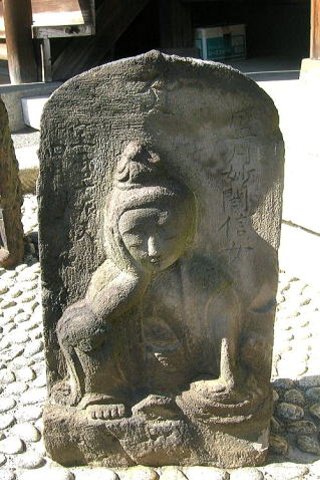

橋を南下した道から社殿の側面が見える 朱の明神型一之鳥居 一対の石灯籠    明神型二之鳥居 社殿脇に石灯籠 社殿 ここからは、豊島園内を800mほど流れています。 止む終えず、豊島園の南側を大きくを迂回し、園の左側に向かいます。    石川橋より豊島園を臨む 豊島園への入り口 豊島園までは湾曲の道が続く 園の塀沿いに進むと、程なく右手の高台に小さな「稲荷神社」がありました。    高台に朱の鳥居群 鳥居の先に社殿 社殿 更に7~80m進むと、舗装道路に突き出ている石塊のような道標に出会いました。 右側面に「右 ほりの○○」、左側面に「左 新井○○」と陰刻されていました。 また、暫らく先の住宅の玄関前に「上練馬村」と陰刻された道標が無造作に置かれていました。    石塊のような道標 道標の側面に陰刻 上練馬村と陰刻された道標 また急坂の手前に、純日本風の建物と茶室・池を有する日本式庭園「向山庭園」があります。 平日の早朝でしたので、何時も賑わっている「豊島園」のゲート前も静寂に包まれていました。   向山庭園 豊島園 豊島園の東を「中之橋」に向かう途中、住宅の間に挟まれて二基の「馬頭観世音石碑」が並んでいます。    二基の馬頭観世音石碑 豊島園からの出口 出口近くの中之橋 左) 明治四十三年(1910) 造立 右) 昭和二年(1927) 造立 300m先「東中央橋」の川沿いには、練馬総合運動場の周りを囲む黄色づいた銀杏並木が、初冬の風景を演出しています。 早い時間にも拘らず、落ち葉清掃ボランティアの方々が元気に働いていらっしゃいました。 また、河川敷左岸の住宅の一角に小振りながら立派なお社がありました。    東中央橋からの銀杏並木 朝日に映えていました 明神型の鳥居と社殿 銀杏並木を愛でながら350m往くと「大橋」左岸の河川敷道に「不動明王と鋪石供養塔」が祀られていました。 通りすがりの人が皆お参りをしていました。  大橋    袂に配された石仏群 同 小柄な石仏 同 不動明王座像 文政四年(1821) 造立 大橋を右に入った坂の途中に、「円満山広徳寺」があります。 2万坪の敷地を持つ広徳寺は、東京の寺院では最大級であるといわれています。 墓地には、剣法の指南役として有名な柳生宗矩、三厳(十兵衛)父子の墓や将軍家茶道指南役で庭園築造にも事蹟のあった 小堀遠州の墓(茶人らしい笠付棗形の墓石)があります。 残念ながら、「山門不幸 (喪中)」ということで、寺院内の探訪は出来ませんでした。    寺院名碑と総門 参道 参道脇の延命地蔵像    山門 勅使門 鐘楼 総門の右隣には、広徳寺塔頭の「桂徳院」があり「ふりかへ地蔵尊」と彫られた大きな石碑が門前に目立っていました。 時期を見て再訪問したいと思います。  桂徳院 大橋に戻り更に100m往った「新大橋」の直ぐ角に、「広徳寺座禅堂」があります。   新大橋 広徳寺座禅堂 新大橋を350mほど往くと、「高稲荷公園」内の小高い桜台台地切り通しの丘に、白と赤の二つの鳥居が際立つ 「高稲荷神社」が目に付きました。 手前の石鳥居は、朱の木造鳥居の後継として建てられたようです。    紅白の明神型鳥居 境内 社殿前の明神型鳥居 嘉永六年(1853) 造立    拝殿前 一対の狛狐 拝殿 拝殿の奥に本殿 高稲荷公園の北東角が「高稲荷橋」です。 高稲荷橋の袂に設置された案内碑の横に、「隅田川から10.3キロメートル」と彫られた印刻が読めます。 王子「江北橋」辺りの荒川に注がれているようです。 何時か、隅田川まで踏破してみたいものです。  高稲荷橋 高稲荷橋から300m先の「四の宮宿橋」を右に入ると、室町時代の逸話「氷川神社 おはま井戸」の石碑があります。 柵が張り巡らされ立ち入りは出来ませんでした。  四の宮宿橋   氷川神社発祥の地碑 おはま井戸の石碑 四の宮宿橋に戻り更に270mほど往くと、川越街道と環状八号線が交差する東京メトロ有楽町線氷川台駅傍の「正久保橋」 にでます。 今回、最も交通量の激しい橋でした。 橋の脇に「奉祝皇太子殿下御降誕/櫻樹石神井川畔植樹記念碑」が建っています。 更に、150m進むと交通量の少ない「宮宿橋」です。   正久保橋 宮宿橋 宮宿橋を左に入り暫らく往くと、「大明山無量院光伝寺」に突き当たります。 「山門」をくぐり境内に入ると、右側に「鐘楼」があり、その後ろの白壁沿いに五基の石造が並んでいます。 「本堂」の左脇には「一石六地蔵像」右側に「青銅の弘法大師像」が配置されています。 十一面観音像を祀る「観音堂」・三十三観世音菩薩を祀る「誠心殿」共に、堂宇内をはっきりと見ることが出来ました。 また、墓地入り口横には、塔身に陽刻の四方仏が彫られている「宝篋印搭」が配置されていました。 全体の印象として、石造物などが最近になって再配置された気配がありました。    門碑 寺院名碑 山門    鐘楼 同 梵鐘 白壁に五基の石仏・石碑    同 延命地蔵像・聖観音像 同 延命地蔵像・六十六部供養塔 同 青面金剛像の庚申塔 寛文十年(1670)・宝暦四年(1754) 造立 正徳二年(1712)・寛保元年(1741) 造立 宝永五年(1708) 造立    手水舎 本堂 本堂左 一石六地蔵像 昭和六十二年(1987) 造立    本堂右 青銅の弘法大師像 青銅の聖観音像 誠心殿(閻魔堂)    同 堂宇内 同 左側に奪衣婆 同 右側に閻魔大王    地蔵堂と観音堂 同 地蔵堂内の子育地蔵像 同 観音堂内の十一面観音像 寛政八年(1792) 造立    宝篋印搭 同 拡大画像 四方仏 四方仏の蹲 享保十三年(1783) 造立    墓地前の地蔵尊 不動明王坐像 3基の石碑・石仏 寛政八年(1796) 造立 天明三年(1783) 造立    同 地蔵尊像 同 青面金剛の庚申塔 同 大乗妙典供養塔 正徳三年(1714) 造立 宝永二年(1705) 造立 宝暦六年(1756) 造立 480m先の「羽根木橋」を右に入り直進すると、「羽根木憩いの森」の前のお堂に「地蔵尊と庚申塔」が安置されていま す。  羽根木橋    お堂に二体の石仏 地蔵像 青面金剛像の庚申塔 弘文六年(1741) 造立 明和四年(1767) 造立 更に200m往くと、城北中央公園の入り口傍の「湿化味 (しつけみ) 橋」に達しました。 湿化味という変わった名は、昔のこの地域の小字の一つだったようです。 橋の左サイドには、練馬区と板橋区に跨る城北地区最大の運動公園「城北中央公園」が広がっています。   湿化味橋の向こうは城北中央公園 城北中央公園入り口 城北中央公園脇の交通量の多い緩やかな坂を上ると、豊島八十八ヶ所霊場58番札所「医王山不動院荘厳寺」の門前にで ます。 表のバス通りの喧騒とは裏腹に、境内は静寂に包まれ心安らぐ空間でした。 境内の左側に「鐘楼」があり、その周りを塀沿いに「三基の庚申塔と地蔵菩薩坐像」「青銅の平和観音像」「青銅の子育 地蔵菩薩像」「供養塔」一対の「青銅の阿弥陀如来像」が配置されています。 正面の「本堂」の右側には 笠に龍を彫った「雪見灯篭」、左側には「青銅の弘法大師像」「宝篋印塔」「九層の石塔」 「童女観音像」が続き、「山門」までの参道になります。 参道の脇に「四基の石造物」が並んでいました。左から三番目の「青面金剛像の庚申塔」は道標にもなっていて、右側面に 「右 かわごえミち 六里余/左 たなしミち 三里」の陰刻がありました。    寺院名碑と東門 除暗遍明の石灯籠 参道 青銅の平和観音像      塀沿いに三基の庚申塔と地蔵菩薩坐像 同 青面金剛像の庚申塔・三猿の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔・地蔵菩薩坐像 享保十七年(1732)・享保十六年(1731)) 造立 宝暦五年(1755) 宝暦四年(1754)造立    鐘楼 同 梵鐘 青銅の子育地蔵菩薩像    鐘楼横 同 供養塔 同 左右の青銅の阿弥陀如来像    本堂 本堂左前 青銅の弘法大師像 宝篋印塔 正徳五年(1715) 造立    九層の石塔 童女観音像 本堂右横 笠に龍を彫った雪見灯篭      参道に四基の石塔 同 光明真言供養塔・地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔・地蔵菩薩像 寛延元年(1748・明和三年(1766)) 造立 享保四年(1719)・元禄十六年年(1703)) 造立  同 青面金剛像の庚申塔は右側面が道標 正門は南側に回らなければなりませんので、一旦、参道から「山門」をくぐってまた入り直します。 石段手前の参道両脇に「地蔵菩薩像」が立っていました。 石段の上 山門の左手前に、 「豊島八十八ヶ所霊場第五十八番/弘法大師の石碑」が立ち、壁際に「延命地蔵尊と六地蔵像」 が並んでいます。    参道から山門 参道左の延命地蔵像 参道右の延命地蔵像 正徳二年(1712) 造立 元禄十五年(1702) 造立   山門 弘法大師の石碑    山門右の石仏 同 延命地蔵像 同 六地蔵像 寛保元年(1741) 造立 元禄十五年(1702) 造立 荘厳寺を700m近く北上すると、2004年2月に廻った「円明院」に達します。 湿化味橋に戻りそのまま逆方向に進むと、都立大山高校の南西に「小茂根稲荷神社」がありました。 境内は駐車場になっており、スジダイの大樹の影に社殿らしき小さな建屋がありました。  再び湿化味橋    小茂根稲荷神社の 神明型鳥居 スジダイの大樹に隠れる社殿 社殿 再び湿化味橋まで戻り城北中央公園の緑を左に見ながら、茂呂遺跡を避けるかのように大きく迂回する石神井川沿いに初冬 の景色を眺めつつ、ウォーキングを再開しました。 550m往った「栗原橋」には、欄干に木の葉の装飾が、又橋の中央にバルコニーがあり目を惹きました。 尚、栗原橋の手前あたりから、板橋区に入ったことになります。    城北中央公園 (練馬区側) 城北中央公園 (板橋区側) 栗原橋 栗原橋を左に入り暫らく直進すると、上板橋体育館の前に「桜川御嶽神社」があります。 参道入口のすぐ右手に、「不動明王像と石祠」を祀る覆屋があります。 「拝殿」へ向かう石段の横に、「手水舎」と三十二貫目と刻みのある「力石」が配置されています。 石段を上がると「二之鳥居」と「狼型狛犬」が迎えてくれ、「神楽殿」「拝殿」と並んでいます。 拝殿の右奥には、境内社の「稲荷社」があります。 更なる高台に境内社「天祖神社」がありますが、その石段上り口左側の小屋に板橋区の登録有形民俗文化財「狼型狛犬」が 収まっていました。 山岳信仰を伝える「狼型狛犬」の石造は、同型のものとしては都内でも有数の古さと云われています。 一社で5対もの狛犬・石狐に出会うことが出来、特に初めてを拝観できたことは感激でした。    社名石碑 明神型一之鳥居 狐型の狛犬 昭和三十五年(1960) 造立    鳥居横のお堂に二基の石造 同 不動明王像 同 石祠 天明八年(1788) 造立   手水舎 力石    明神型二之鳥居 石段を上れば拝殿 狼型の狛犬 昭和六十一年(1986) 造立    神楽殿 拝殿 拝殿~本殿    境内社 稲荷社 同 お稲荷さん 同 社殿   狼型の狛犬 同 拡大画像 嘉永七年(1854) 造立    境内社 天祖神社 同 江戸型の狛犬 同 社殿 栗原橋に戻り、300m進んだ「桜橋」が、城北中央公園の東端に当たります。 更に160m先の「台橋」が、今回の石神井川巡り終着の橋です。   桜橋 台橋 台橋を左に入ると直ぐに、豊島八十八ヶ所霊場発番札所で板橋七福神の弁財天を祀る「武王山最明寺安養院」にでます。 鎌倉幕府の執権北条時頼によって創建されたと伝えられている真言宗寺院の古刹です。 参道に「弘法大師霊場の碑」が建ち、その右側面には「従是右六町五十番長命寺」左側面には「左 十四町八十番西光寺/ 廿四町六十一番能満寺」と陰刻された道標になっていました。 境内の右側に、「子育地蔵尊」「多宝塔」が配置されています。 境内の左側に、「 宝篋印塔」と左右に「2体の地蔵菩薩像」「多宝塔」「十三層の石塔」「青銅の弘法大師像」「鐘楼」が 並んで配置されています。 正面の正面の「本堂」の左横には、「太子堂」が並び見上げるほどの「多宝堂」が聳えています。その各々に「六地蔵尊」 が配置されていました。 最近建てられた多宝塔の周りには、趣きのある石仏などが数多く配置されていました。    参道 弘法大師霊場の碑と右側面の陰刻 山門   二人の子を抱いた地蔵菩薩坐像 多宝塔    宝篋印塔と左右に2体の地蔵菩薩像 百度石 十三層の石塔    青銅の弘法大師像 鐘楼 同 梵鐘(国の重要美術品) 元禄二年(1689) 造立    本堂前 石灯籠 本堂 同 弁財天像(転写)   お堂前の六地蔵像 太子堂 享保十一年(1726)~享保十二年(1727) 造立    多宝塔入り口の地蔵菩薩像 多宝塔上り口の六地蔵像 多宝塔 平成十七年(2005) 造立 多宝塔の石段を上がった本堂の裏手の墓地区域の入口に、沢山の石碑・石仏が集められていました。 これらの中には、幾つか道標を兼ねているものがありました。 「文字庚申塔」の左側面に「左 あらい薬師道」の陰刻がありました。 「地蔵菩薩像」台石の右側面に「右ハ かわごへ道」左側面に「左ハ たなし道」の陰刻がありました。 「大乗妙典六十六部供養塔」の右側面に「右 河こゑみち」左側面に「左リ たなしみち」の陰刻がありました。 「青面金剛像の庚申塔」の右側面に「是より右 かはこえ道」左側面に「是より左 ふぢみち」の陰刻がありました。     墓地入り口大樹周りの石碑・石仏群 右より 子育地蔵尊 同 地蔵菩薩像・馬頭観音像 文化十三年(1816) 造立 安永七年(1778)・安永五年(1776) 造立      同 供養塔・青面金剛像の庚申塔・ 同 文字庚申塔と左側面の陰刻 同 馬頭観世音の石碑・地蔵菩薩像 左)宝永四年(1707) 造立 文久二年(1862) 造立 左)文化元年(1804)・造立     同 自蔵菩薩像・馬頭観音坐像 同 如意輪観音像・阿弥陀如来立像 右)嘉永六年(1853) 造立 享保十四年(1729)・元禄三年(1690) 造立    地蔵菩薩像 供養塔 正面に聖観音菩薩像・左に如意輪観音像 地蔵菩薩像と台石左右の陰刻 延宝四年(1676) 造立 安永五年(1776) 造立 享保十九年(1734) 造立   大乗妙典六十六部供養塔と左側面の陰刻 青面金剛像の庚申塔と右側面り陰刻 寛保i二年(1742) 造立 安養院を東へ250m進むと、上板橋村の鎮守「東新町氷川神社」があります。 鬱蒼と木が茂る参道は、一之鳥居から二之鳥居までは緩やかな傾斜で 三之鳥居までは石段を登っていきます。 正面の社殿の構成はユニークで、「外拝殿」は木造・「内拝殿・幣殿・覆殿」はRC造です。 拝殿の前には、北村西望制作の「ブロンズの狛犬」が配置されています。 境内社は、「稲荷神社」と石祠にて祀られている「榛名神社と天満宮」の三社があります。 練馬区の茅原浅間神社(江古田富士)は、当社の境外末社である。    明神型一之鳥居 台輪型二之鳥居 両部型三之鳥居    手水舎 境内 宋風獅子型狛犬 嘉永三年(1850) 造立    神楽殿 拝殿前 ブロンズの狛犬 拝殿   境内社 榛名神社・天満宮 明神型鳥居 同 社殿   境内社 稲荷神社 明神型鳥居 同 社殿 東新町氷川神社から500m、川越街道と環七通りが交差する板橋中央陸橋の脇に建っている 豊島八十八ヶ所霊場の50番 板橋七福神の一つ福禄寿を祀る「東光山医王院長命寺」に着きました。 石組みの土手を上がると「本堂」があり、その前には左右十体余りの「石仏」と「宝篋印塔」が配置されています。   寺院名碑 境内より板橋中央陸橋を望む    本堂 同 福禄寿像 (転写) 本堂左側の石仏    同 二体の如意輪観音像 同 阿弥陀如来像・聖観音菩薩像 同 月光菩薩像・如意輪観音像 造立 ⇒ 寛文十三年(1673) 享保十三年(1728) 元文五年(1740) 享保六年(1721) 寛文十一年(1671) 元和三年(1617)   本堂横 宝篋印塔 本堂右側の石仏    同 馬頭観音像・聖観音菩薩像 同 如意輪観音像 同 如意輪観音像・馬頭観音像 造立 ⇒ 元禄十五年(1702) 享保二年(1717) 宝暦十年(1760) 宝暦九年(1759) 元禄十一年(1698) 墓地入り口には、左側に歴代住職の墓塔に続き「大日如来像」と「馬頭観音像」が、右側に5体の「地蔵菩薩像」と3基の 「青面金剛像の庚申塔」が鎮座しています。     墓地入口 墓地の左側 墓塔 同 馬頭観音像・大日如来像 右) 延宝四年(1676) 造立      墓地の右側 同 左から 地蔵菩薩立像・青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 造立 ⇒ 安永四年(1775) 享保十二年(1727) 享保三年(1718) 元文元年(1736)     同 地蔵菩薩立像 同 地蔵菩薩立像 造立 ⇒ 左) 宝永八年(1711) 正徳五年(1715) 享保五年(1720) 川越街道(国道254号線)と環七通り(都道318号線)が交差する板橋中央陸橋交差点を渡り、環七通りを北東に進みま す。 南常盤台一丁目交差点を左折し、東武東上線ときわ台駅南口に着いたのは14時でした。 長命寺からは、550m北になります。    板橋中央陸橋交差点 南常盤台一丁目交差点 ときわ台駅南口 約9.5Km 5時間30分の行程でしたが、小春日和りの陽気に頬の冷たさを忘れるほどでした。 最初に立ち寄った「高徳院」は、都内随一の広さを誇る寺院ということで期待をしましたが、「山門不幸 (喪中)」で山門の 内には入れませんでした。 是非探訪したい寺院なので日を改めて伺いたいと思います。 最後のほうは、石神井川を離れて 板橋七福神「弁財天の安養院」と「福禄寿の長命寺」を巡拝しました。 |